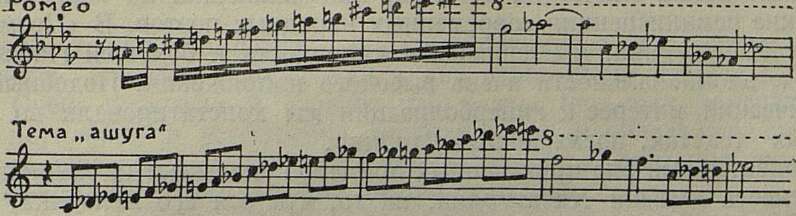

Прим. 17

Прим. 18

Последнее проведение «темы ашуга» в мощном fortissimo на полном tutti, синтезирующем все предшествующие тембровые окраски темы, является несомненно не только динамической кульминацией всей «Поэмы», но и идейно-смысловой ее кульминацией (высшая точка напряжения в волнующем, темпераментном выступлении народного певца).

Небольшая реприза в очень сокращенном плане повторяет материал экспозиции. Как и в начале главной партии, вступает мерное pizzicato струнных, подготавливающее появление танцевальной темы. Но вместо танца сразу же возникает хорошо знакомая тема-сигнал, которая так же быстро уступает место «теме ликования». Последняя дается в усиленном, более звучном изложении (валторны раструбами кверху), в новой, более светлой тональности (C-dur).

Большая связка, построенная на сигнальной теме главной партии, снова воскрешает в сознании слушателя картины суровой эпической силы. По аналогии с экспозицией кажется, что должна вступить побочная тема. Однако вместо чувственно-лиричной «темы ашуга», исчерпывающе использованной в разработке, возникает величественно строгая и в то же время глубоко человечная тема заключительного хора. Ее предваряет речитативная «тема-призыв», в последний раз приковывающая внимание слушателей, словно зычный клич глашатая.

Как просторная водная гладь после бурных горных потоков, разливается широкая мелодия хора, полная света и благородного оптимизма.

Материал репризы, таким образом, весьма существенно отличается от экспозиции. Вместо побочной партии — звучит широкая кода, построенная на новом материале, лишь однажды прозвучавшем во вступлении. Вместо индивидуальных излияний народного певца — мощный гимн хора, воплощающий чувства огромного человеческого коллектива.

Соответствует ли «Поэма о Сталине» Хачатуряна той ответственнейшей теме, которую избрал композитор? Мы ответим на этот вопрос утвердительно. Нам кажется при этом, что путь, намеченный Хачатуряном, весьма поучителен.

Композитора не увлекла «стихия» трескуче-фанфарного торжественного восторга, свойственного некоторым юбилейным кантатам и увертюрам. Он не пошел и по пути сугубо изобразительной, детально расшифрованной программности. Но пьеса его несомненно программна. Она представляется нам большой красочной импровизацией на темы нового народного эпоса, посвященного Сталину. В «Поэме» Хачатуряна мы находим те же художественно-поэтические признаки, какие пленяют нас во многих народных стихах и песнях, обращенных к вождю.

«Поэма» в основе своей лирична, ибо центральным ее музыкальным, «персонажем» является вдохновенный лирик-певец, носитель народных дум и чувств.

«Поэма» полна эпических страниц, напоминающих по настроению исторические реминисценции современных народных поэтов. В «Поэме», как всегда у Хачатуряна, мы наблюдаем склонность к большой гипертрофии чувств, к эмоциональности очень высокого напряжения. Подобный чисто романтический интерес к гиперболизации мы констатировали во многих народных текстах, посвященных Сталину.

Наконец, целый ряд приведенных примеров указывает на национальную самобытность музыки Хачатуряна, на то, что вся его мелодика, многие приемы симфонического развития и даже некоторые гармонические обороты: тесно связаны с музыкальным фольклором народов Советского Востока1.

Основные недостатки «Поэмы» касаются главным образом ее конструктивных особенностей. Не всегда четки, плотны и стилистически оправданы конструктивные связи между отдельными эпизодами пьесы. Некоторые «мосты» и «перемычки», соединяющие части «Поэмы», кажутся искусственными, выстроенными наспех. В частности, не совсем удался композитору наиболее ответственный переход от симфонической части поэмы — к заключительному хору.

Среди критиков долгое время дискутировался вопрос: является ли финальный хор «Поэмы» органическим выводом из всего огромного симфонического вступления? Пример бетховенского финала 9-й симфонии, приводившийся обычно при этих спорах, вряд ли был здесь уместен; ибо симфонические приемы Хачатуряна коренным образом отличаются от приемов музыкального классицизма.

Бесспорно, что финал «Поэмы» не есть философский вывод, утверждаемый после долгих и мучительных размышлений. В этом произведении нет и не могло быть сложных «проклятых вопросов», которые составляли сущность конфликтов и столкновений в большинстве произведений буржуазного лирико-философского симфонизма. Советскому художнику не нужно было искать ответа на страшные и неразрешимые вопросы, подобно бетховенскому герою 9-й симфонии. Тема поэмы, воспевающей мудрость и величие народного вождя, была абсолютно несовместима с какими-либо трагическими сомнениями, внутренними колебаниями, неясными поисками, — столь типичными для настроений «молодого человека XIX столетия». Вот почему заключительный хор «Поэмы» — не ответ на философский вопрос, а скорее веское и ясное резюме, повторяющее и вновь утверждающее все предшествующие мысли певца-оратора. Это — заключительная, самая яркая

_________

1 Основной и весьма неисчерпаемой базой, на которой произрастает мелодическое и ладово-гармоническое своеобразие этой музыки, является городской фольклор Закавказья, в котором зачастую объединяются, взаимно обогащаясь, элементы различных национальных культур. Очень интересно проследить переплетение этих влияний с лучшими традициями русского классического музыкального ориентализма.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Великому продолжателю дела Ленина — товарищу Сталину 7

- Советские композиторы — товарищу Сталину 9

- «Орел» — из поэмы для хора, солистов и оркестра 10

- Образ народного счастья 16

- Песни о вожде 40

- Великий гражданин Советской страны 46

- Третья декада советской музыки 48

- После декады 51

- Новые симфонии 60

- О советском романсе 77

- Пятый квартет Н. Мясковского 81

- И. Дзержинскому и Т. Хренникову. Дружеский шарж 85

- «За жизнь» — опера В. Трамбицкого 86

- Музыкальная жизнь Бурят-Монголии 95

- На Всесоюзном конкурсе эстрады 98

- О некоторых вопросах музыкального образования 101

- Памяти Геннадия Воробьева 106

- По страницам зарубежной музыкальной прессы 108

- Советские композиторы — к 60-летию товарища Сталина 110

- Декада советской музыки 111

- Над чем работают советские композиторы 112

- Алфавитный указатель статей и материалов, помещенных в журнале «Советская музыка» за 1939 г. 113