подчеркивает несомненное идейно-тематическое родство ее со знаменитой «сигнальной темой» из 2-й части «Шехеразады» Римского-Корсакова:

Прим. 10

В обоих примерах представлены фанфарные возгласы труб, как бы возвещающие о грозных и больших событиях, составляющих суть народного сказания. Наиболее важной и идейно-значительной из этих тем является вторая тема главной партии, которая условно может быть названа «темой ликования»:

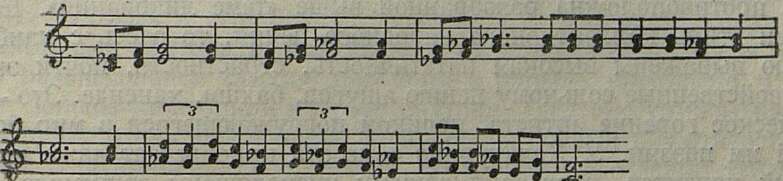

Прим. 11

В отличие от двух ранее приведенных тем, эта мелодия представляет собой уже не музыкальный символ, а развернутое песенное образование. Всякий раз эта песенная тема излагается свежими голосами четырех валторн, как бы имитируя склад народного хорового пения. Очень возможно, что Хачатурян исходил здесь от некоторых приемов грузинской хоровой культуры (ходы параллельными квартами, своеобразный каданс в пустую квинту и пр.). Нетрудно заметить, что и «тема ликования» строится на знакомых уже нам элементах основной мелодии «Песни о Сталине». Восходящий трихорд — использован здесь по-новому, образуя чрезвычайно подъемную, ликующую восходящую секвенцию. Другой мелодический оборот, обыгрываемый во втором построении этой темы (такты б и 7), также связан с мелодией заключительного хора и является, повидимому, типичным оборотом многих азербайджанских инструментальных наигрышей1.

Этот же оборот в разработке «Поэмы» послужил материалом для большого импровизационного эпизода (см. прим. 15), напоминающего инструментальные импровизации закавказских народных музыкантов.

Эмоциональный тонус «темы ликования» — чрезвычайно сильный и свежий. Это — праздничная, торжественная хоровая песня, выражающая радость и гордость победившего народа, величающая славное имя великого вождя. Именно этой радостно-ликующей теме валторн прекрасно соответствуют слова ашуга Мирзы:

Осветил ты, как солнце, простор,

Хорошо нам теперь на свободе.

К третьему кругу образов, развивающихся в поэме Хачатуряна, относятся сугубо лирические, страстно-напряженные песенные образы, воплощающие

_________

1 У Хачатуряна мы встречаем его в «Песне-поэме» для скрипки с ф-п., в среднем эпизоде «Токкаты» для ф-п., в связующей партии 1-й части фортепианного концерта (19 партитуры), в фортепианной интерлюдии песни «Девушке Ирана» и др.

мир индивидуальных переживаний народного певца. Такова побочная партия «Поэмы», составляющая в ней наряду с «темой ликования» наиболее широкое тематическое образование:

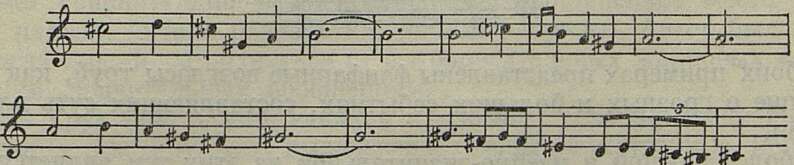

Прим. 12

Подобно всем темам «Поэмы», и эта мелодия также происходит от основного напева «Песни о Сталине»: и здесь обыгрывается неизменный оборот восходящего трихорда. По настроению эта тема (назовем ее условно «темой ашуга») противоположна разобранной выше «теме ликования». Если там воплощен стиль коллективного народного пения, то здесь с наибольшей яркостью выражены высокая патетичность, страстность, почти экстатичность, свойственные сольному пению ашугов, бахши, ханенде. Это — почти фанатическое горение артиста, целиком погружающегося в мир воспроизводимой им поэзии. У Хачатуряна тема эта приобретает даже несколько скорбный характер, благодаря общему нисходящему движению, поддержанному упорным повторением нисходящих секунд в сопровождении. Характер стенания подчеркивается и своеобразным гармоническим колоритом — использованием типично хачатуряновских терпких созвучий, включающих интервал малой секунды1:

Прим. 13

Три различных мира образов в «Поэме» Хачатуряна представлены тремя различными тембровыми характеристиками. Танцевально-жанровые темы поручаются, главным образом, деревянным духовым (имитация национальных кавказских инструментов); темы эпического склада интонируются чистыми тембрами меди или медью в соединении с деревом; лирическая песенная «тема ашуга» впервые излагается трепетно певучими, теплыми красками струнных (индивидуально-личное начало). Таким образом, в «Поэме» Хачатуряна мы сталкиваемся со своеобразной тембровой функциональностью, свойственной многим типичным произведениям романтического симфонизма (Лист, Чайковский и др.).

_________

1 Аналогичные аккорды, усиливающие остроту и напряженность наиболее острых кульминационных пунктов мелодии, можно встретить и в фортепианном концерте Хачатуряна (тема главной партии 1-й части), и в сопровождении к «Девушке Ирана», и в ряде других произведений. Можно предположить, что подобные созвучия, напоминающие чисто импрессионистский прием бифункциональности, наложения двух чистых красок, связаны у Хачатуряна с особенностями закавказской народной музыки. Это — излюбленные у кяманчистов и у ханенде форшлаги, мелизмы, превратившиеся у Хачатуряна в своеобразные созвучия, как бы застывшие в причудливой гармонической вертикали.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Великому продолжателю дела Ленина — товарищу Сталину 7

- Советские композиторы — товарищу Сталину 9

- «Орел» — из поэмы для хора, солистов и оркестра 10

- Образ народного счастья 16

- Песни о вожде 40

- Великий гражданин Советской страны 46

- Третья декада советской музыки 48

- После декады 51

- Новые симфонии 60

- О советском романсе 77

- Пятый квартет Н. Мясковского 81

- И. Дзержинскому и Т. Хренникову. Дружеский шарж 85

- «За жизнь» — опера В. Трамбицкого 86

- Музыкальная жизнь Бурят-Монголии 95

- На Всесоюзном конкурсе эстрады 98

- О некоторых вопросах музыкального образования 101

- Памяти Геннадия Воробьева 106

- По страницам зарубежной музыкальной прессы 108

- Советские композиторы — к 60-летию товарища Сталина 110

- Декада советской музыки 111

- Над чем работают советские композиторы 112

- Алфавитный указатель статей и материалов, помещенных в журнале «Советская музыка» за 1939 г. 113