ше сцену, которая не может не производить глубокого впечатления. Такая переинструментовка целой сцены, выдержанной в одном стиле, дает опере необходимую законченность и спасает от забвения художественное произведение громадной ценности; в этом случае она имеет полное оправдание».

Подготовка новой постановки «Бориса Годунова» на сцене Большого театра вызвала большое оживление в музыкальном мире. Вопросы, связанные с восстановлением и опубликованием подлинной редакции М. П. Мусоргского, обсуждались с большой страстностью.

Включение в спектакль только одной не шедшей ранее сцены у собора Василия Блаженного расценивалось как полумера. Отрицательную оценку получила в печати и работа режиссера В. А. Лосского, который, как отмечалось в одной из рецензий, «ухитрился главное действующее лицо оперы — активно] действующий народ — превратить в пассивную, мистически настроенную массу», подчеркнул в спектакле элементы «парадной церковности»...1

Попытавшись включить народ в число главных действующих лиц спектакля, (в афишах перечень действующих лиц начинался строкой: «народ — артисты хора»!), режиссер не нашел убедительного и правильного пути для разрешения поставленной задачи. Символическое «трехступенное» расположение участвующих в массовых сценах (внизу — народ, выше — бояре и стрельцы, еще выше — духовенство и царь), единый стилизованный жест у изображающего народ хора, причудливая гамма светотеней — все это уводило в сторону от полнокровного реализма Мусоргского, от исторической правды— в не меньшей степени, чем своеобразная романтика и стилизованные «под Византию» декорации в постановке Ф. Коммиссаржевского.

В отзывах о декоративном оформлении «Бориса Годунова» в Большом театре (художник Ф. Ф. Федоровский) указывалось, что тяжелая роскошь декоративного оформления подавляла музыку, заслоняла исполнителей.

Наиболее удачным признавалось оформление сцены у собора Василия Блажен-

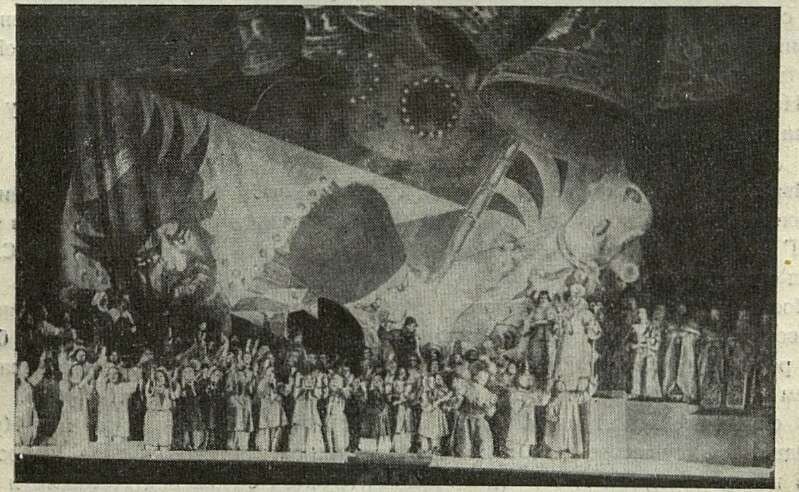

«Борис Годунов» в постановке Свердловского театра им. Луначарского.

_________

1 См. «Жизнь искусства» от 5 февраля 1927 г., рецензия В. Беляева.

А. Пирогов в роли Бориса Годунова

ного. Не удовлетворяли стилизованные декорации сцены у фонтана и феерическое оформление сцены под Кромами. Недоумение вызывала сцена в корчме, вынесенная по замыслу режиссера во двор.

Большим событием была новая постановка «Бориса Годунова», осуществленная в 1928 г. Ленинградским государственным академическим театром оперы и балета.

«В предстоящем спектакле, — писал накануне премьеры дирижер В. А. Дранишников1, — восстанавливающем «Бориса» в авторской редакции, впервые пойдет ряд эпизодов, а также целая картина — второй выход царя Бориса и потрясающей силы и напряжения народная сцена у храма Василия Блаженного».

Премьера «Бориса Годунова» в новой постановке состоялась 16 февраля 1928 г.

Ленинградская постановка, при всех ее недочетах и спорных моментах, обладала неоспоримым достоинством: она была первой попыткой полностью показать подлинного «Бориса».

Декоративное оформление «Бориса Годунова» на ленинградской сцене (художник В. В. Дмитриев) характеризуется в рецензиях как «сочетание реализма с условностью». Из отдельных деталей выделяются: «условные разрезы терема и корчмы в связи с реалистическими предметами обстановки в них; идея оформления сцены коронования Бориса картиной «страшного суда», являющейся росписью соборной стены; тяжесть сводов палаты, в которой происходит заседание боярской думы».

«Наибольший успех, — отмечала одна из рецензий, — имеет сцена у собора Василия Блаженного, до сих пор никогда не исполнявшаяся».

Через год после премьеры «Бориса Годунова» в Ленинграде опыт сценическоговоспроизведения авторской редакции М. П. Мусоргского был осуществлен и в Москве — Государственным оперным театром имени К. С. Станиславского.

Постановочный план спектакля разработан был Константином Сергеевичем Станиславским, под непосредственным руководством которого проводилась большая часть репетиционных работ. В связи с болезнью Константина Сергеевича завершением работы руководил И. М. Москвин. Дирижировал — М. Н. Жуков.

В спектакле исполнялось девять картин. Опущена была сцена под Кромами.

Одним из существенных недочетов спектакля критика считала недостаточнояркий показ народных масс, связанный с пропуском сцены под Кромами и перенесением действия во второй картине пролога вовнутрь Успенского собора в Кремле.

Задача художника — С. И. Иванова — чрезвычайно осложнялась крайней ограниченностью сценической площадки. Удачно оформлена была сцена у Василия

_________

1 См. «Жизнь искусства» от 14 февраля 1928 г.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Автобиографическая записка 9

- Великий новатор музыкальной драмы 13

- К новым берегам... 26

- О музыкальном языке Мусоргского 35

- Образ Бориса в опере Мусоргского 44

- Мусоргский и Флобер (к истории либретто оперы «Саламбо») 59

- Мусоргский-пианист 66

- Письма Мусоргского к А. А. Голенищеву-Кутузову 74

- Неопубликованные письма В. В. Стасова 101

- Забытый современник М. П. Мусоргского 107

- Мусоргский на советской сцене 113