щих лиц, их характеристика, развитие сюжета ничего общего не имеют с избранной темой. В опере нет ни крепостной массы, ни отдельных ее представителей. Нет в опере и подлинно-разоблачающих портретов дворянского общества. Крепостная Россия — эта тюрьма народов — в опере не показана. Герой оперы — несчастливый влюбленный певец. Живет он не так уж плохо, обучает дворянских дочек музыке, флиртует с ними. Чтобы добиться руки дворянской девушки, «герой» решается на сомнительные и мало симпатичные авантюры — идет в солдаты, проявляет «геройство» на Кавказе, выслуживается в офицеры. Вернувшись на родину, он застает любимую девушку замужем. Попытка отбить ее у мужа кончается неудачей, и новоявленный Вертер пускает себе пулю в лоб. В какой мере ничтожные эмоции этого лирического тенора и весь этот сюжетик типичны для трагедии крепостных крестьян?

Идейная пустота, беспочвенность, отсутствие живых образов, отсутствие мотивированного действия — все это превращает обе оперы в более или менее эффектный, но никчемный маскарад, а вернее — в своеобразную выставку восковых кукол, наряженных в старинные костюмы. По сцене расхаживают актеры, одетые в костюмы, знакомые нам по операм Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского. Но в отличие от героев опер классиков, «герои» Комаринского мужика» и «Именин» не несут никаких значительных идей, никаких живых эмоций. И никакими трюками либреттиста («звучными» рифмами, подчас неплохими стихами), никакими музыкальными находками Желобинского (отдельными выразительными хорами, характерно очерченными эпизодическими персонажами) не доказать, что это живые люди, а не куклы. Не оживить этих кукол и стараниями режиссеров и актеров.

Отдельные эффектные сценические положения, верно найденные актерские образы, интересные костюмы, стильные декорации — все это, разумеется, не может скрыть принципиальной порочности обоих спектаклей. В работе над операми Желобинского театр накопил некоторый материал и опыт, который облегчит дальнейшую работу, но сами спектакли ни в какой мере не решают проблемы создания советской исторической оперы. Основная причина неудачи — легковесный идейный багаж авторов, не сумевших создать содержательную и художественно-полноценную музыкально-драматическую основу для спектаклей.

Опера Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» хорошо известна Москве по постановкам театра им. Немировича-Данченко и филиала ГАБТа. Сценическая интерпретация Н. В. Смолича исходит из намерений дать реалистический спектакль социальной трагедии и сатиры. Несостоятельность и неосуществимость этих благих намерений совершенно очевидна в свете исчерпывающе-четкой политиче-

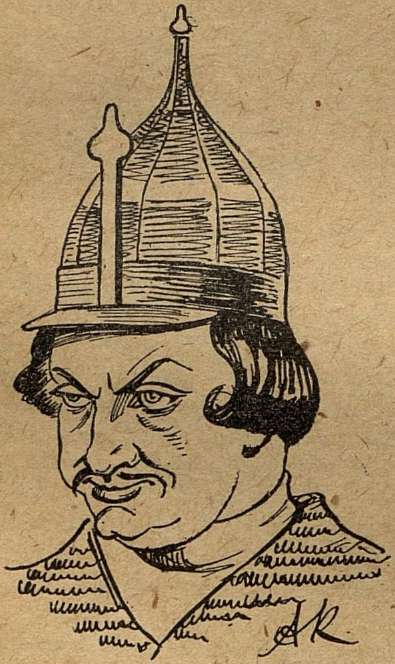

Арт. Гефт — Истома Пашков («Комаринский мужик»).

Рис. А. Костомолоцкого

ской оценки оперы Шостаковича, данной в редакционной статье «Правды» — «Сумбур вместо музыки» (в № от 28 января 1936 г.).

Разумеется, ни в какой мере не решая проблемы реалистического спектакля, постановка «Леди Макбет» еще в большей степени, нежели «Комаринский мужик» и «Именины», свидетельствует о недостаточном идейно-теоретическом вооружении театра, его неустойчивости и незащищенности от влияний формалистического новаторства. Однако было бы неверно возлагать вину и ответственность за этот ошибочный спектакль целиком на театр и его руководителей.

Ошибки спектакля не могут быть правильно вскрыты без учета некоторых более сложных явлений нашего музыкального фронта, находящих, в частности, свое выражение в безоглядно-апологетическом тоне высказываний отдельных наших критиков об опере Шостаковича. В пределах настоящей рецензии едва ли уместно пытаться дать анализ этих явлений. Спектакль Малого театра воочию обнаруживает наличие нездоровых течений «левацкого уродства» и «дешевого оригинальничания» в советском музыкальном творчестве, точно так же как анализ музыкальной критики оперы Шостаковича и ее постановки в Малом театре наглядно показывает позорное отставание музыкальной критики от ее подлинных задач. Как указывает «Правда», «молодой композитор, вместо деловой и серьезной критики, которая могла бы помочь ему в дальнейшей работе, выслушивает только восторженные комплименты». Несомненно, — общий тон критики оперы «Леди Макбет» не только не помогал композитору осознать его ошибки, но всячески дезориентировал композиторскую и исполнительскую общественность (в том числе и наши оперные театры), возводя ошибки Шостаковича в некий «идеал» советской музыки.

Крайне замедленный идейный рост Шостаковича, его неумение освободиться от старого мелкобуржуазного новаторства и формалистического оригинальничания, элементы грубого натурализма, болезненной эротики, самодовлеющего гротеска, в которых буквально тонут отдельные, новые для Шостаковича реалистические зерна, отдельные лирические, бесхитростно-простые мысли («если композитору случается попасть на дорожку простой и понятной мелодии, то он немедленно, словно испугавшись такой беды, бросается в дебри музыкального сумбура» — правильно замечает «Правда») — все эти черты, характерные для оперы «Леди Макбет» и в корне противоречащие задачам реалистического искусства, были встречены частью нашей критики как «новое слово» в советском музыкальном творчестве. Нужно сказать, что — к стыду нашей музыкальной критики — той безоглядной апологетике «Леди Макбет», которая исходила от «потерявших здоровый вкус эстетов- формалистов», не был противопоставлен деловой и серьезный критический анализ, вскрывающий всю ошибочность и порочность творческого метода Шостаковича.

Вместе с четырьмя советскими операми Малый театр показал «Пиковую даму» в постановке В. Э. Мейерхольда. Эта постановка — интересная попытка переосмысления и критического освоения классического наследия. «Пиковая дама» в Малом театре — увлекательный талантливый спектакль, спектакль большой культуры и высокого художественного мастерства.

Театр не случайно остановил свой выбор именно на «Пиковой даме». Эта гениальная опера Чайковского, пожалуй, больше, чем любая из других классических опер, нуждалась в коренном переос-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- К итогам дискуссии на музыкальном фронте 4

- Бороться за правдивое реалистическое искусство! 11

- Резолюция расширенного пленума правления ЛССК 15

- Против формализма и фальши 17

- Путь советского оперного театра 62

- Композиторы в колхозах 71

- Музыкальная грамота и второй год теории музыки 78

- Мой творческий путь 87

- О фальшивом мастерстве 94

- Из постановления ЛССК о роли Ленинградского Малого оперного театра в области создания советской оперы и балета 99

- Концерт хоровой капеллы под упр. А. В. Свешникова 99

- Вечер фортепианных концертов 100

- Концерт памяти Ф. М. Блуменфельда 102

- Концерт ССК и Ассоциации камерной музыки 102

- «Пять пьес» А. Веприка в исполнении Вилли Ферреро 103

- Концерты Эриха Клейбера 104

- В Московском Союзе советских композиторов 105

- Композиторы — Ромэн Роллану 106

- Композитор Мосолов исключен из ССК 107

- Нотное приложение. Таджикская торжественная ария «Мемлекет» 108

- Письмо в редакцию 115