взаимной помощи, критических указаний, советов и споров — обеспечили победу и авторов и театра. «Тихий Дон» мы вправе рассматривать не только как многообещающий дебют молодого композитора, но и как определенную проверку правильности путей театра.

Но обе оперы Желобинского — «Комаринский мужик» и «Именины», созданные также в условиях теснейшего контакта авторов с театром на базе повседневной помощи и советов руководителей театра — должны быть расценены не только как показатели идейной незрелости еще совсем юного композитора, но и как свидетельство неустойчивости творческой линии театра.

Насколько известно, ленинградская критика довольно единодушно отмечала техническую выучку Желобинского. И действительно, этот молодой и одаренный композитор уже имеет определенную техническую сноровку. Его оркестр звучит полно и красочно. Вокальные партии написаны им эффектно и удобно для певцов. И, несмотря на это, несмотря на тщательную и серьезную работу режиссеров обоих спектаклей (В. В. Люце и Н. В. Смолич), — ни «Комаринский мужик», ни «Именины» не могут быть отнесены к числу творческих удач театра.

Дело не в том, что авторы обеих опер (либреттистом Желобинского в обеих операх является поэт О. Брик) обратились к отдаленным историческим эпохам — восстанию «комаринцев» в XVII в. и николаевской России. Жанры исторической оперы — и героической, и бытовой — имеют все права гражданства на нашей сцене. Но как и все жанры советского искусства, историческая опера должна быть политически заострена, она должна показывать историческую действительность с единственно правильных позиций — позиций пролетарского мировоззрения. Разумеется, требование избегать мертвых схем и абстрактных определений, требование давать «конкретную картину борьбы классов с характеристикой их вождей»1 — эти требования относятся не только к исторической науке, но и к историческим жанрам советского искусства и, в том числе, к советской опере.

Обе оперы Желобинского неудачны не потому, что они «исторические», а потому, что авторы не поняли требований советской исторической оперы. В обеих операх явственно видна идейная незрелость либреттиста и композитора, неподготовленность их к большим обобщениям. В обеих операх вместо конкретной «картины борьбы классов и характеристики их вождей» даны бедные, упрощенные «социальные» схемы, заимствованные из плохо усвоенных учебников русской истории. Не сумев с должной идейной глубиной и страстностью раскрыть большую историческую тему, авторы пытаются «активизировать» истерическую оперу очень сомнительными и наивными аналогиями (протопоп Терентий, оказывается, — «прототип» провокаторов, а Истома Пашков — «прообраз» предателя революции!). Не менее сомнительны и наивны попытки «полемизировать с классиками». Такая «полемика», не подкрепленная действительно новыми и большими идеями, действительным знанием конкретной исторической эпохи, «полемика» без единого, убедительного творческого плана приводит попросту к беспомощной карикатуре и опошлению классических образцов исторической «костюмной оперы». В результате обе оперы приобретают сходство лишь с… «Вампукой».

_________

1 См. «Правду» от 27/I 1936 г., передовая — «Преподавание истории в нашей школе».

Рассмотрим несколько подробнее обе оперы. Действительно ли тема «Комаринского мужика» — показ болотниковского восстания, этого славного этапа крестьянских революций ХVII в.? Где, в какой сцене показано движение народных масс? Какие исторические условия могли вызвать восстание, его рост, его первые успехи? Почему восстание кончилось поражением, и в чем его прогрессивные стороны? Ответа на эти вопросы опера не дает, так как в ней, прежде всего, нет и намека на живую обрисовку революционных народных масс. Есть хор, который поет не лишенные известной музыкальной выразительности, преимущественно жалобно протяжные песни, есть сцена оргии — c юродивыми и с немалой дозой скабрезности; но показа народного страдания, возмущения, ненависти, динамики и нарастания крестьянской революции нет и в помине. Народ в «Комаринском мужике» статуарен и пассивно-статичен, как в самой слабой из традиционных опер, с которыми хотят «полемизировать» авторы «Комаринского мужика».

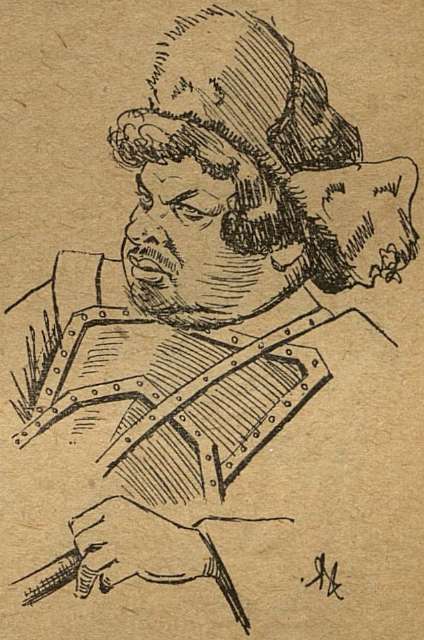

Не обрисовав живой образ народа, авторы не показали и вождя крестьян. Болотников — в опере Желобинского — самый традиционный бутафорский «полководец», слишком часто размахивающий картонным мечом и злоупотребляющий высоким регистром своего голоса.

Если все-таки настойчиво искать идейно-тематическую сущность оперы, то можно было бы предложить название, более соответствующее ее содержанию: «Похождения протопопа Терентия». Именно Терентий является наиболее многословным и наиболее активным действующим лицом оперы. По-настоящему — это даже единственное действующее лицо. Именно он связывает, хотя бы внешне, все статичные и хроникально разорванные картины. Не будь его, «социальные группы» в опере Желобинского не имели бы сведений друг о друге, не было бы никакого сюжетного развития, не было бы «подметного письма», раздора в войсках Болотникова, поражения комаринцев и трагической смерти их вождя. Не трудно видеть, что реальные результаты авторов — раскрытая ими «концепция» — не только не полемизируют с традиционной исторической оперой, но являются, по существу, шагом назад по сравнению с исторической оперой 70-х годов (оперы Мусоргского, наиболее реалистические оперы Римского-Корсакова).

Еще больше идейной наивности и беспомощности в опере «Именины». Авторы и театр пытались показать трагедию талантливого крепостного артиста, обреченного дворянским строем на гибель. Волнующая, большая тема, способная вызвать горячее сочувствие, глубокие эмоции у советского слушателя! Но как легкомысленно, схематично и неглубоко подошли к своей задаче авторы! Выбор действую-

Арт. Орлов — Иван Болотнинов («Комаринский мужик»).

Рис. А. Костомолоцкого

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- К итогам дискуссии на музыкальном фронте 4

- Бороться за правдивое реалистическое искусство! 11

- Резолюция расширенного пленума правления ЛССК 15

- Против формализма и фальши 17

- Путь советского оперного театра 62

- Композиторы в колхозах 71

- Музыкальная грамота и второй год теории музыки 78

- Мой творческий путь 87

- О фальшивом мастерстве 94

- Из постановления ЛССК о роли Ленинградского Малого оперного театра в области создания советской оперы и балета 99

- Концерт хоровой капеллы под упр. А. В. Свешникова 99

- Вечер фортепианных концертов 100

- Концерт памяти Ф. М. Блуменфельда 102

- Концерт ССК и Ассоциации камерной музыки 102

- «Пять пьес» А. Веприка в исполнении Вилли Ферреро 103

- Концерты Эриха Клейбера 104

- В Московском Союзе советских композиторов 105

- Композиторы — Ромэн Роллану 106

- Композитор Мосолов исключен из ССК 107

- Нотное приложение. Таджикская торжественная ария «Мемлекет» 108

- Письмо в редакцию 115