ристов были талантливые поэты (Рылеев, А. Бестужев, А. Одоевский, Каховский и др.), они воспели доблесть патриотического подвига; были блестящие ораторы, умевшие говорить сильно, горячо, убежденно. Это сыграло свою роль и в организации восстания 14 декабря. Известно, что речь Александра Бестужева подняла Московский гвардейский полк, который первым пришел на Сенатскую площадь.

Особенно удались композитору образы Рылеева и Бестужева, проникнутые большой эмоциональной теплотой. Исполнены напевной красоты лирические сцены декабриста Дмитрия Щепина-Ростовского и Елены — его невесты, а затем жены. В их образах запечатлена идеальность чувства преданной любви, не боящейся препятствий, презирающей сословные предрассудки. Мелодический строй этих сцен близок романсной лирике Шапорина; широкое симфоническое звучание придает им подлинно оперную масштабность.

Героическая линия оперы приобрела большую значительность благодаря введению роли Пестеля (в окончательной редакции оперы). Он появляется в финале первой картины. Сцена встречи Пестеля с Щепиным-Ростовским вносит героические акценты. Высоким гражданским пафосом проникнута большая патриотическая ария Пестеля.

Шапорину удалось передать высокий строй гражданских чувств и помыслов декабристов, исторический оптимизм их борьбы, внушить слушателям глубокие симпатии к героям, отдавшим свои молодые жизни за счастье грядущих поколений. В этом большое значение оперы Шапорина, основной идейный вывод которой следует ленинскому определению декабристов как первого поколения русских революционеров: «Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало».

Композитор верен исторической правде: герои его оперы действительно очень далеки от народа, они не решаются объединить с ним силы в борьбе против самодержавного строя. Трагическое одиночество декабристов раскрыто в картине на Сенатской площади. Руководители восстания не понимают стихийного подъема народных масс, а Трубецкой, увидев растущую активность народа, в решительную минуту отказывается от своих

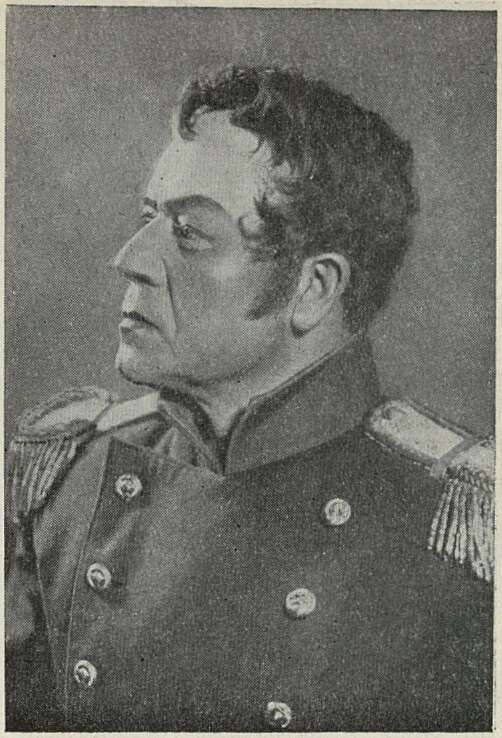

А. Пирогов в роли Пестеля

намерений и обещаний. Измена Трубецкого напоминает зрителям о глубоких противоречиях в среде декабристов. Преобладающая часть дворянства, еще хранившая в памяти грозные события пугачевщины, — страшилась народа. Ростовцев, тайно проникший к Рылееву в ночь на 14 декабря, пытается предательски сорвать восстание. «Жив Пугачев в народе... будить его восстанием — безумье», — восклицает царский шпион.

Среди образов реакционного лагеря надо отметить фигуру российского самодержца Николая I. Композитор рисует его образ реалистическими красками в развернутой сцене-монологе (пятая картина), показывая растерянность царя, его страх перед народом, и особенно в сцене бала (седьмая картина), где лаконичными, точными штрихами подчеркнуты подлые черты характера «жандарма Европы» — его лицемерие, жестокость и сластолюбие. Шапорин умело применяет классический прием оперной драматургии, строя богатую психологическими оттенками сцену Николая и Елены на широком симфоническом развитии

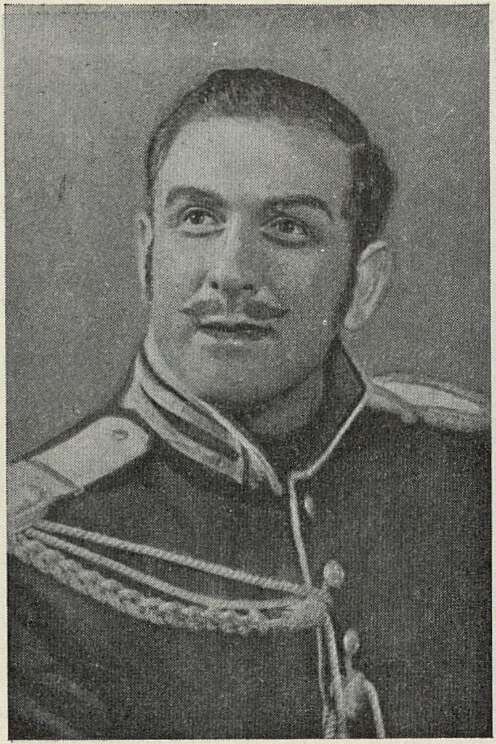

И. Петров в роли А. Бестужева

(вальс). Поэтичные интонации вальса, звучащие трогательной мольбой в партии Елены, в устах Николая преображаются в пошловато-чувственную мелодию.

Другим образам крепостнического лагеря отводится в опере меньше места; композитор обрисовывает их речитативными характеристиками, лаконичными, но точными по выразительности. Несколькими фразами метко охарактеризован желчный, брюзгливый предатель Ростовцев; льстива «дробная» речь лицемерно услужливой домоправительницы Марии Тимофеевны, властны раздражительно-капризные интонации помещицы-крепостницы Щепиной-Ростовской. Столкновение двух антагонистических сил передано рельефно, хотя не везде достигает большого трагического накала. Причина этого нам представляется в несколько ограниченном раскрытии в опере внутренних социальных причин, породивших декабристское движение.

Тема декабрьского восстания 1825 года чрезвычайно обширна. Она включает не только историю тайных обществ, готовивших военный переворот. История декабризма начинается с Отечественной войны 1812 года, когда героический русский народ, разгромивший полчища Наполеона, открыл народам Европы путь к свободе и независимости. Однако русское крестьянство и после Отечественной войны 1812 года продолжало испытывать тяжкий гнет крепостничества. «Мы избавили Родину от тирана, а нас опять тиранят господа», — говорили вернувшиеся с фронта русские солдаты (по свидетельству одного из декабристов).

«Необходимость замены старого новым ощущается тем более отчетливо, что одновременно выявляется огромная мощь страны, ее необъятные силы. Не слабая и хилая страна стонет под гнетом феодализма, а сильный, молодой, полный необъятных возможностей народ бьется в его путах», — пишет М. Нечкина, характеризуя историческую обстановку того времени1. Отсюда учащающиеся крестьянские волнения, бунты в военных поселениях; отсюда раскол в лагере дворянской интеллигенции, передовая часть которой поднимает знамя борьбы против тирании и самовластия; отсюда и возникновение аракчеевщины как средства жестокого подавления революционного движения.

Раскрывая причины, которые привели декабристов на Сенатскую площадь, А. Бестужев говорит о полном разорении народа, о крестьянских возмущениях, о глубоком недовольстве правительством в русском обществе.

Эти острейшие конфликты определяли развитие общественной жизни России эпохи декабристов. Декабризм явился отражением глубочайших сдвигов в сознании всего народа, хотя само по себе движение декабристов и было оторвано от народных масс. В этом и заключалась трагедия декабристов. И поэтому правы те, которые хотят видеть в опере о декабристах обрисовку жизни народных масс, нарастание революционных настроений, острые драматические контрасты русской действительности той эпохи.

Шапорин, несомненно, стремился к этому. В ряде сцен он обратился к образам народной жизни. Народ в опере показан сначала в пассивном, угнетенном состоянии (первая картина), затем в празднич-

_________

1 М. Нечкина. А. С. Грибоедов и декабристы. М., 1950, стр. 226.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Прогрессивные музыканты мира в борьбе за мир 3

- «Декабристы» 9

- Симфония-легенда памяти Зои Космодемьянской 21

- О музыкальном образе. Очерк второй 28

- Римский-Корсаков и модернизм. Очерк третий 36

- Неизвестные автографы классиков 47

- Материалы и документы о русских музыкантах 57

- Творческое отношение к балетной классике 61

- Восстановление партитуры Чайковского 65

- «Молодая гвардия» в консерваторской студии 73

- Победа советских музыкантов 76

- Еще об эстрадных оркестрах 79

- Грамофонная пластинка 82

- Корейский национальный ансамбль 84

- Посланцы румынского искусства 85

- Шведские артисты в Москве 87

- Симфонические концерты в Тарту 87

- Хроника концертной жизни. Москва 88

- Центральный парк 89

- «Сокольники» 90

- Измайловский парк 91

- В Таллине 92

- У композиторов Узбекистана и Таджикистана 94

- О Союзе композиторов Туркмении 96

- В Орле 99

- Адыгейские песни 99

- С концертами по Якутии 101

- Греческие песни борьбы 103

- По страницам чехословацкого музыкального журнала. «Hudební rozhledy» 106

- Польский музыкальный журнал 110

- Унылые страницы 111

- Польский ансамбль «Мазовше» в Китае 112

- Памяти Шопена 112

- Художественная самодеятельность в Польше 112

- Художественная самодеятельность Болгарии 112

- Молдавская «Дойна» в Румынии 113

- Сборник рабочих песен 113

- Произведения албанских композиторов 113

- Вопросы музыки в журнале «Клуб» 114

- По страницам газет 116

- О музыкальном воспитании в школе 119

- Музыкальная жизнь Коврова 119

- В Полтавском музыкальном училище 120

- Кантата Д. Шостаковича 121

- Четвертая сюита Д. Шостаковича 121

- «Годы странствий» 122

- Сборник вокальных произведений 123

- Пионерский альбом 123

- Фортепианные пьесы для учащихся 124

- Насущные вопросы военно-оркестровой музыки 125

- «Газета Московской консерватории» 126

- Черное и белое 127

- Дружеские шаржи 129

- В Союзе композиторов 131

- Юбилей А. Хачатуряна 132

- 80-летие музыкантской школы 132

- Выступления юных музыкантов 132

- Памяти ушедших 133