однако, с врожденной романтичностью. Его интеллектуальный протест против немецкой романтики прямо пропорционален его природной сентиментальности. Ламберт говорит: Из за самых революционных партитур Шенберга проглядывает весьма респектабельная тень Мендельсона, и даже в "Лунном ПьеррО", в одном из шедевров нашего времени, есть слабый отголосок романтической песеьной манеры («Lieder-recital»;, только в кривом виде». Заключительные страницы книги Ламберта, где он делает вид, что в музыке Сибелиуса видит самую значительную симфоническую музыку со времен. Бетховена, звучат скорее как отчаяние, ибо «общие места мыслей Сибелиуса»— не тайна для его наблюдательного взора. • Французский музыкальный критик Анри Малерб, на страницах газеты «Temps» (от 19/1Х| дает детальное изложен е недавно вышедшей монографии Жюльена Тьерсо об Иоганне Себастиане Бахе (J. S. Bach, par М. Julien Tiersot, 1934, Editions

Schmachtend (с томлением)

За рубежом

Rieder). Хотя у Тьерсо за его 45-летнюю музыкально-историческую деятельность наколлилось не мало отдельных материалов о Бахе, но он предпочел не столько синтезировать то, что написал раньше, сколько проделать работу заново. Он совершил ряд поездок по Германии, в места,

где жил и творил великий композитор. В результате, — говорит Малерб, — на протяжении 100 страниц мы имеем Очерк жизни

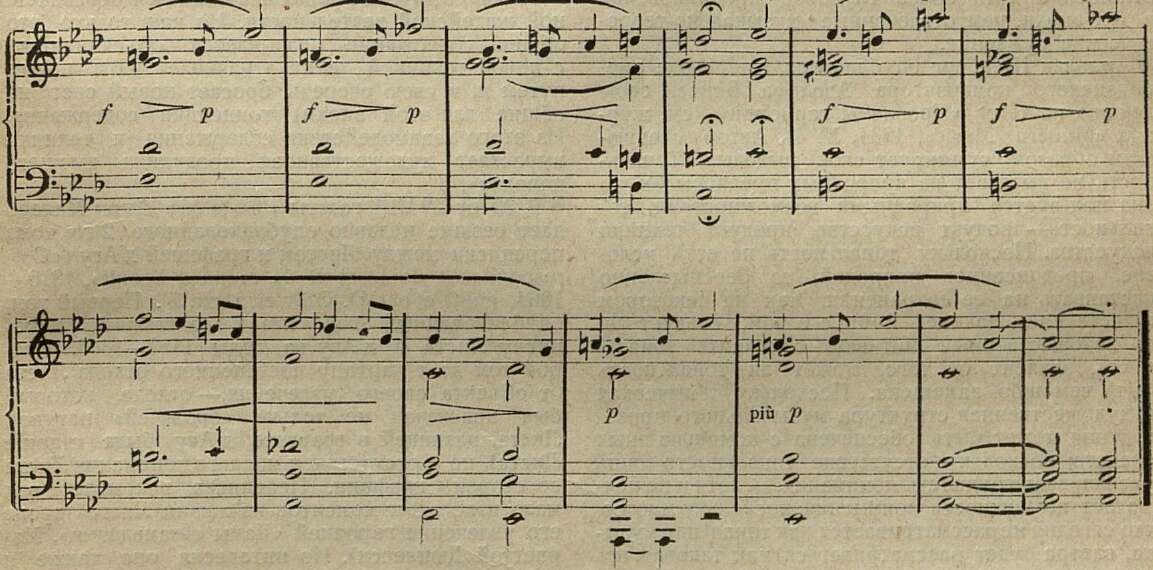

и творчества Баха, написанный с той «интимностью, своеобразием и точностью», какие свойственны перу Тьерсо. Малерб, попутно, отмечает непрекралцаюшееся, живое воздействие Баха на современную музыку в таких нзпр. явлениях, как «Царь Эдип» Стравинского, «Давид» Онеггера и «Иов» Набокова. Клод Дебюсси вразговоре с Малербом сказал, что Баха и Моцарта он считает вершинами музыкального творчества. ® «New-York Times» в №от 26/ VIII воспроизводит прилагаемую ниже неопубликованную тему Вагнера (собственность Тосканини):

История этой темы, известной под названием «Порацци-тема», такова. В 1882 г. Вагнер провел несколько месяцев в Пагермо, в вилле, находившейся на плошади Порацци. «Парсифаль» был

закончен 13 января. 2 марта Козима Вагнер отметила в своем дневнике, что слышала импровизацию Рихарда Вагнера за ф-п. После этого композитор сказал ей, что нашел подходящую форму для своей мелодии. 13 марта Козима снова отмечает в дневнике, что Вагнер работал над той же темой. 18 апреля Козима нашла

у себя на столе хорошо переписанную копию

темы. Известный вагнерианец д-р Отто Штробель (Strobelt на основании розысков в байрейтском архиве (в вилле Ванфред, где Вагнер умер и где теперь находится музей его имени) установил, что первые семь тактов «Порацци-темы» сохранились на том же листочке, на каком записан карандашом фрагмент из 2-го акта «Тристана»; 8-й такт на этом листочке вычеркнут другими.

лиловыми, чернилами (лиловыми чернилами написана и партитура «Парсифаля • ; вслед за вычеркнутым пактом приписаны дальнейшие иять тактов, которое соответствуют заключительным тактам «Порацци-темы». Таким образом, выходит, что «Порацци-тема» — комбинация двух фрагментов, разделенных промежутком в 25 лет. Это приподнимает завесу в творческой лаборатории Вагнера и вместе с тем показывает внутренние связи («Тристан» и «Парсифаль»; там, где их не привыкли видеть. ® «Frankfurter Zeitung» в № от 19/VIII печатает заметку о новой монографии Лоуренс Эккер — «К истории миннезингеров» (Lawrence Ecker, •Zur Geschichte des Minnesangs»». Подзаголовок монографии говорит о том, что это — исследование по истории мотивов. Центр монографии — анализ различных вариантов песенного творчества миннезингеров. Многочисленные арабские цитаты даны в переводе (немецком); провансальские тексты при

73

74 За рубежом

водятся в оригинале шараллельно с немецким переводом). Автор стремится доказать арабское происхождение песен миннезингеров. По его мнению, Каталония была передаточным пунктом, через который мотивы из южной Испании переселялись в Пуату (юг Франции). Автор подвергает анализу историческую роль женщины в пределах культуры ислама (эпохи средневековья) и стремится доказать, что обычное резкое противопоставление в этом пункте мусульманской кулвтуры культуре христианской не выдерживает критики. Та же газета в № от 9, IX отмечает выход в свет книги Рудольфа Шефке — «Очерк истории музыкальной эстетики (Rudolf Schafke, — Geschichte der MusikSsthetik in Umrissen», 1934, Max-Hesse-Verlag, Berlin). Книга эта является опытом обзора музыкально-эстетических теорий от античности, через средневеков е, к новому времени — вплоть до современности. Рецензент газеты делает автору справедливый упрек в том, что он, гонясь за полнотой освещения музыкально-эстетических теорий, в то же время игнорирует музыкальную эстетику — так, как она отражается в музыкально теоретической литературе. Учение о гармонии Шенберга или о модуляциях Макса Регера способно в этом отношении дать более глубокое проникновение в дух эпохи, чем отвлеченные музыкально-теоретические суждения. ® Арнольд Шенберг опубликовал, в переводе американского композитора Адольфа Всйсс, свою лекцию на тему «Проблемы гармонии» (см. журнал «Modern Music», 1934, № 4). Автор следующим образом суммирует свои выводы: «Тональность не вытекает из природных предпосылок, но она пользуется природными возможностями; тональность — продукт искусства, продукт техники искусства. Поскольку тональность не есть условие, предписанное природой, то бессмысленно настаивать на ее сохранении, как на некотором естественном законе. Вопрос о том, следует ли, по художественным мотивам, сохранить тональность, зависит от того, может ли тональность быть чем-либо замещена. Поскольку логическая

и художественная структура музыкального произ

ведения может быть обеспечена с помощью иных средств; поскольку отсутствие тональности лишь увеличивает трудность понимания, — хотя и не исключает возможность понимания; поскольку многое, что сегодня не рассматривается как тональная музыка, завтра будет рассматриваться как таковая; поскольку диссонансы нисколько не нарушают тональности (как бы они ни затрудняли понимания вещи'; поскольку использование исключител но тональных аккордов не гарантирует тонал; ных эффектов — я прихожу к следующим выводам: музыка, которую в настоящее время называют «тональной», непрерывно подчеркивает ключевую связь (a key relationship, ил i, во всяком случае, делает это в должный момент; но музыка, которую сегодня называют «атональной», ни в коем случае не допускает преобладающ ключевых связей. Разница между обоими методами заключается в акценте на тональности или в отсутствии такого акцента. Тональность это— одно из средств, которые облегчают и общее понимание известной ■мысли и удовлетворяют чувство формы. Но посколь

ку это средство само по себе не достигает такой цели, то можно сказать, что тонал 1 Ность есть лишь частичное средство». Лекция Шен'ерга написана со свойственной автору прямотой и своеобразием суждений. Эти чр звычайно своеобразные суждения А. Шенберга — виднейшего «атоналиста , представ

ляют несомненный интгр-с, как показат-ль того

тупика, в котором находится сейчас буржуазное музыкознание. ® Приводим несколько характерных выдержек из статьи американского музыкального критика Чарльза Сигер rSeegerj — «О пролетарской музыке», напечатанной в № 3 за 1934 г. американского журнала «Modern Music». Отмечая, что приближается эпоха, когда взамен музыки «для пролетариата» будет сочиняться музыка «пролетариата», Сигер продолжает: «Ясно, что критерии буржуазных оценок будут пересмотрены. Тот порядок, что раньше — содержание, а техника— вслед, есть обычный путь, каким движется музыкальная эволюция... Техника и содержание — не различные понятия, а различные аспекты одной и той же вещи. Революционное содержание может проявляться не только в музыке) в других сферах искусства и в повседневной житейской деятельности. Но как только это общее содержание оказывается объединенным с новой техникой, техника начинает идти новым путем и, в свою очередь, бросает новый свет на общие .для этой эпохи) концепции содержания.

Из этого взаимодействия содержания и техники

вырастает художественная продукция высшего порядка». 8В № от 29 VIII газеты «Т е ш р s» Анри Малерб дает резюме недавно опубликованного' 2 го тома переписки между Листом и графиней д’Агу («Correspondence de Liszt et de m-me d’Agoult», 1840 — 1864, publHe par D. Ollivier, tome 2>. Первый том, опубликованный год назад, охватывал переписку Листа и д’Агу за годы 1833—1840. Второй том дает картину постепенного отхода Листа от объекта своего увлечения, — отхода, который был подсказан не только «бродячей» натурой Листа, разницей в возрасте д’Агу была старше Листа), но и отсутствием полного понимания Листа со стороны графини. Переписка вскрывает ряд мало известных моментов из жизни Листа 'вроде его увлечения героиней «Дамы с камелиями», Мариет1юй Дюплесси). Но интересна она также и как источник для характеристики парижского литературно-художественного салона, который сумела создать д’Агу. Музыке в письмах отведено весьма скромное место. ©Эдуард Ганш, основатель и председатель во Франции общества имени Шопена, опубликовал книгу под названием «Путешествия с Фредериком Шопеном» («Voyages avec Fr6d£ric Chopin», par Ed. Ganche, 19.44, »d. «Mercure de France»). Это — опыт биографии Шопена, рассказанной автором, который, шаг за шагом, посещает те места где бывал композитор. Ганш окончательно рассеял, с документами в руках, аристократическое происхождение отца Шопенз: это — чисто французский род лотарингских ремесленников. Дед Шопена был мастер-каретник. А. К. С.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- С. М. Киров 3

- Проблема музыкальной драматургии в тонфильмах 7

- «Колхозная сюита» — Сабо 24

- Мой творческий путь 36

- Заметки дирижера 50

- Рихард Вагнер в России 52

- Новое о Вагнере в России 54

- Памяти Л. В. Собинова 56

- Дирижер С. А. Самосуд 62

- Концерт виолончелистки Раи Гарбузовой 64

- Вестминстерский хор в Москве 65

- Концерт Мориса Марешаль 66

- Концерт виолончелиста Армена Георгиан 67

- Хроника музыкальной жизни Ленинграда 68

- К началу учебного года в Северном краевом музтехникуме 69

- Курску необходимы плановые концерты 69

- Еще о джазе 70

- По страницам зарубежной печати 74

- Как репетируют и играют американские оркестры 77

- Хроника 77

- За советский учебник музыкальной грамоты 78

- Ф. Шуберт. Песни на тексты Гете 86

- «Вагнериана» 87

- Открытое письмо Союзу Советских Композиторов, его оборонной секции и всем композиторам СССР 98