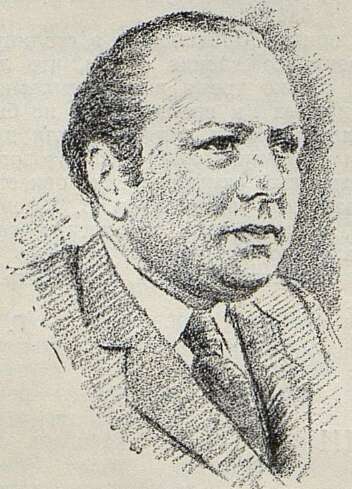

Е. Мравинский в Москве

После длительного перерыва в концертах Государственного симфоничеокого оркестра Союза ССР выступил Евгений Мравинский. Как всегда, приезд в Москву этого выдающегося дирижера привлек внимание широкой аудитории, любящей и ценящей его талант и мастерство.

Мравинский полнее всего проявляет себя в произведениях крупного масштаба, «широкого дыхания». Он является одним из лучших толкователей наиболее значительных симфонических произведений советских композиторов.

В этот приезд Мравинский дал в Москве всего лишь три концерта, повторив трижды программу из произведений Глинки, Чайковского и Калинникова. В первых двух концертах, которые состоялись 5 и 6 апреля в Большом зале консерватории, исполнялись увертюра и восточные танцы из «Руслана и Людмилы», «Вальс-фантазия» и «Арагонская хота» Глинки и Вторая симфония Калинникова. В третьем концерте (8 апреля) в Доме культуры имени Горбунова была сыграна та же программа, но вместо симфонии Калинникова прозвучал Первый фортепианный концерт Чайковского в исполнении С. Рихтера с оркестром.

Из произведений Глинки, исполненных Мравинским, наибольшее впечатление произвела «Арагонская хота» — одно из самых блистательных симфонических творений великого композитора. Исполнение этой пьесы ставит и перед дирижером, и перед оркестром трудные задачи. Непринужденное изящество народно-танцевальных образов, ажурная оркестровая ткань, сотканная из коротких фраз, как бы «перелетающих» от одного инструмента к другому, прозрачное piano и рядом с ним мощные взлеты tutti — все это требует пластичного и рельефного выявления, виртуозного владения всеми красками оркестра, точного и гибкого ансамбля. И дирижер, и оркестр проявили эти качества в полной мере. Вдохновенно был сыгран поэтичнейший «Вальс-фантазия».

Менее удалась Мравинскому увертюра к опере «Руслан и Людмила». В ее исполнении недоставало широты размаха, искрометной энергии, которая пронизывает эту гениальную увертюру.

Во втором отделении была исполнена Вторая (ля-мажорная) симфония В. Калинникова. Это произведение по своим художественным достоинствам несколько уступает своей старшей сестре — прославленной Первой (соль-минорной) симфонии того же автора. Тем не менее и Вторая симфония воплощает в себе характерные черты творчества Калинникова — ярко выраженный национальный характер музыки, выразительность, мелодическую напевность, естественность развития формы, красочность инструментовки. С величайшей тщательностью и безупречным мастерством Мравинский сумел извлечь из партитуры все лучшее, что в ней заложено, и показать это в самом выигрышном свете. Однако и ему не удалось полностью преодолеть известную ограниченность, недостаточность «драматургии» крайних частей симфоний. Очень поэтично прозвучало Andante cantabile (вторая часть симфонии), особенно следующая за начальным соло английского рожка кантилена скрипок на фоне органного пункта у басов.

Отмечая приезд Мравинского в столицу, нельзя не выразить сожаления о том, что дирижер ограничился только тремя выступлениями и что среди исполненных им произведений не было капитальных классических симфоний или наиболее выдающихся сочинений советских авторов.

Государственный симфонический оркестр Союза ССР играл под управлением Е. Мравинского превосходно, с настоящим творческим энтузиазмом, что было по достоинству оценено аудиторией, тепло приветствовавшей и оркестр и дирижера.

Г. Юдин

«Реквием» Верди

«Реквием» Верди — замечательное творение одного из корифеев итальянской музыки — -уже 78 лет с неизменным успехом исполняется во всех концертных залах мира.

Написанное по поводу смерти любимого друга Верди — итальянского поэта-демократа Алессандро Манцони, произведение это по своему художественному значению выходит далеко за пределы жанра культовой музыки. В лице Манцони Верди воспел духовную силу и красоту своего народа, его стремление к свободе, счастью. Отсюда изумительное богатство образов, то мятежно-страстных, то лирически созерцательных, отсюда близость этой музыки к народно, песенному искусству Италии.

Вдумчиво и серьезно подготовили исполнение «Реквиема» Ленинградская академическая хоровая капелла (художественный руководитель

Г. Дмитревский) и Государственный симфонический оркестр Союза ССР. Дирижер К. Элиасберг провел «Реквием» просто и сдержанно, сумев раскрыть красоты этого глубокого сочинения. Оркестру и хору в равной степени удались как медленные, сосредоточенно-созерцательные образы скорби, так и эпизоды, требующие большой экспрессивности, драматической выразительности.

Хор звучал слитно и уравновешенно. Однако в отдельных местах дирижеру следовало бы уделять больше внимания средним голосам хорового квартета, звучание которых порой подавлялось крайними голосами, В эпизодах, где требуется большая сила звучности, хору удавалось добиваться отличного forte, в ряде же мест piano и pianissimo хор звучал резковато (например, в Lacrymosa).

Оркестр выразительно аккомпанировал солистам. Но в сопровождении хору звучание оркестра порой было слишком «плотным». Так, ярчайший образ «Реквиема» Dies irae проиграл из-за неумеренного fortissimo оркестра. По этой же причине почти неразличимы были первые такты хорового вступления. Большей уверенности хотелось бы в исполнении трубами эпизода, предшествующего разделу Tuba mirum. С наилучшей стороны показали себя струнная группа оркестра (особенно виолончели) и деревянные духовые, за исключением тяжеловатого исполнения фаготом отрывка после раздела Liber scriptus (Adagio, 6/8, g-moll).

Труднейшая партия сопрано, требующая от солистки большого технического мастерства (обилие высоких нот в партии, длительность пребывания в высоком регистре и пр.), была хорошо исполнена артисткой Московской филармонии Н. Суховицыной. Прозрачный, кристально чистый тембр голоса певицы лучше всего подходит к характеру таких возвышенно-созерцательных образов, как Christe eleison и Kyrie, как Libera me и Domine Jesu.

В музыке «Реквиема» много страниц, воплощающих волнение больших человеческих страстей. Сходство этик эпизодов «Реквиема» со многими сценами из опер Верди не раз вызывало негодование в реакционных клерикальных кругах. Жанровость и сочность этих эпизодов, их напряженная динамичность — все это близко артистической индивидуальности солистки Московской филармонии А. Пазовской, в общем успешно справившейся с большой и сложной партией меццо-сопрано. В голосе Пазовской подкупает эмоциональная теплота звучания. Уместен ли такой характер исполнения в «Реквиеме»? Мы убеждены, что именно такая трактовка соответствует замыслу Верди, поставившего в партии меццо-сопрано, столь близкой по стилю к его оперным ариям, ремарку «cоn molto espressione».

Менее удачным было исполнение солистом Радиокомитета А. Королевым и солистом капеллы Ю. Шифриным басовой и теноровой партий. Досаждало отсутствие строгой интонационной точности и настоящей свободы в ансамблях.

Прием, оказанный слушателями «Реквиему», лишний раз подтвердил ту популярность, которой пользуется в нашей стране реалистическая музыка великого итальянского композитора.

Е. Добрынина

Концерт Н. Рахлина

Большой симфонический оркестр Всесоюзного радиокомитета под управлением Н. Рахлина выступил с интересной программой из произведений Гектора Берлиоза (3 апреля, Большой зал консерватории).

В первом отделении была исполнена «Фантастическая симфония». Н. Рахлин сумел захватить аудиторию взволнованной искренностью интерпретации, глубоким проникновением в замысел композитора.

Страстным лиризмом было проникнуто исполнение первой части — «Мечты». Блестяще прозвучала вторая часть симфонии — «На балу». «Сцена в полях» (третья часть) показалась нам несколько растянутой, что, однако, не помешало восприятию ее яркой образности, особенно в центральном эпизоде грозы и в конце, где нарастает предчувствие трагической развязки. Очень динамично были сыграны четвертая и пятая части («Шествие на казнь» и «Шабаш ведьм»), трактованные дирижером как колоритные симфонические картины.

Во втором отделении исполнялись симфоническая увертюра «Римский карнавал» и три отрывка из «Осуждения Фауста». Первая пьеса, хотя и менее интересная по музыке, оставила хорошее впечатление благодаря большим достоинствам ее исполнения. Н. Рахлин чутко выявил все богатство и разнообразие оркестровой палитры Берлиоза, передал праздничный колорит его музыки.

Выразительно были исполнены отрывки из «Осуждения Фауста». «Танец сильфов» и «Венгерский марш» были повторены по требованию публики, высоко оценившей тонкое изящество в

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 1

- Образ народа в советской опере 3

- «Певец свободы» 11

- Нашествие (Либретто оперы) 17

- О пропаганде советской симфонической музыки (Мысли дирижера) 28

- В отрыве от жизни (О состоянии музыковедения и музыкальной критики на Украине) 31

- Музыкально-пропагандистская работа на Украине 38

- Путь песни к народу 43

- О песне 46

- Прислушивайтесь к голосу народа! 49

- Больше требовательности 51

- Из воспоминаний 53

- Верди в письмах 66

- Леонид Витальевич Собинов (Из воспоминаний о друге) 72

- Монюшко в России 77

- Кобзарь Носач 85

- В Киргизии 89

- В Закарпатье 90

- Искусство — великим стройкам. — Чистосердечная критика. — Репертуар для художественной самодеятельности. 92

- Бетховенский юбилей 94

- Мравинский в Москве 95

- «Реквием» Верди 95

- Концерт Н. Рахлина 96

- Поэма о молодогвардейцах 97

- Новый симфоническим оркестр 97

- Концерт Эмиля Гилельса 98

- Выступления хора русской песни 98

- Концерт Ирины Масленниковой 99

- Леонид Коган 99

- Вечер песни 100

- Михаил Александрович 101

- Хроника концертной жизни 101

- Теоретическая дискуссия по вопросам музыкальной эстетики. В творческих комиссиях и секциях. Юбилей Василенко. Композиторы на заводе «Станколит». Новая оперная студия. В несколько строк 103

- Народные песни о Ленине 106

- Казахские песни 107

- Фортепианные пьесы для детей 107

- «Болгарская рапсодия» П. Владигерова 108

- Популярная книга о музыкальных жанрах и формах 109

- Мастера Большого театра 110

- лохая работа редактора 111

- Книжные новинки 113

- На бетховенских торжествах 114

- Из венгерского дневника 118

- Зарубежная хроника 122

- Н. П. Огарев. — Первая постановка балета «Красный мак» 125

- Письма в редакцию 126