композитору болезненные настроения декаданса. Но несомненно импрессионистская манера любования звукокраской в этих романсах налицо.

Из произведений, написанных Ивановым-Радкевичем за время учебы, кроме симфонии, наиболее значительны сонаты — скрипичная, альтовая и виолончельная. В процессе работы над сонатами определились основные творческие принципы композитора. Налет академических традиций, естественно, наиболее сказывается именно в этих сонатах, поскольку вопрос накопления техники был в то время для композитора наиболее актуален. И работа его в этом направлении дала плодотворные результаты. Даже в этих первых, заслуживающих внимания, произведениях его нельзя упрекнуть в ученической беспомощности. Первая, одночастная, скрипичная соната (1925 г.), написанная в тонах мягкой, мечтательной лирики, еще очень несамостоятельная по музыкальному языку, стройна по форме (сонатное аллегро) и логична по конструкции гармонической ткани. В следующей за ней альтовой сонате Иванов-Радкевич намечает путь дальнейшего развития формы, расширяющейся за счет подробного изложения главной партии. Этот, по существу, монотематизм, подробное изложение одного господствующего настроения, это постоянное возвращение к исходной мысли — типичное психологизирование, цель которого — самый процесс высказывания, а не реальные выводы из него. Композитор как будто находится в плену своих настроений и стремится лишь высказать их возможно более полно. Альтовая соната — наиболее «экспериментальна» из трех сонат Иванова-Радкевича и в смысле гармонического языка, не всегда убедительного, моментами резкого; характерна и несколько грузная фактура ее фортепианной партии.

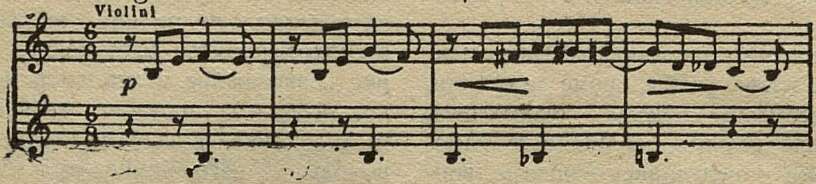

Лирика альтовой сонаты окрашена уже в несколько пессимистические тона. Эти черты пессимизма и стремление к психологизированию еще более ясно выступают в третьей (виолончельной) сонате. Ее первая часть вся построена на основе приема расширенного показа темы. Взволнованно мрачная ниспадающая мелодия главной темы этой части:

Прим. 1

интонационно, гармонически и даже тонально связана с главной партией второй части (сонатное аллегро):

Прим. 2

Характерные интонации, гармонические обороты, общность ритмического рисунка, выступающие как выражение определенного настроения, утверждаются композитором в заключении, где он как бы возвращается к исходному пункту своих размышлений. Это «единство» тем, исключающее их взаимодействие в плане контрастирования, подчинение их одному господствующему настроению, ясно определяется здесь уже как известный творческий принцип.

Три сонаты были своего рода подготовительной работой для первого крупного сочинения композитора — 1-й симфонии (1927–28 гг.), дающей наиболее яркое представление о тех настроениях, которыми в то время питалось творчество композитора, а также об уровне и характере его техники.

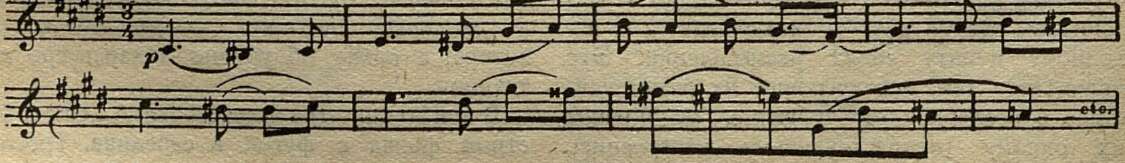

В симфонии — три части: Allegro, Lento и быстрый финал с фугой в середине. Тревожные интонации главной темы 1-й части говорят о каких-то исканиях, о попытках найти разрешение поставленной задачи:

Прим. 3

Подготовленная мрачным вступлением, тема эта доминирует и подробно излагается на протяжении всего Allegro. Однако содержание темы, выраженное в ее «беспокойном» ритме, тревожных интонациях и напряженных гармониях, построенных на основе приема смешения тональных функций, не получает логически законченного развития. На мгновенье, трансформируясь, тема как будто получает утверждающе светлый характер:

Прим. 4

но в дальнейшем интонации эти не находят подтверждения, и тема вновь выступает в своем первоначальном виде, разрывается на куски, вновь возникает, но содержание ее остается неизменным. Короткий лирический эпизод побочной партии не вносит существенно новых настроений; ритмически и интонационно эта тема связана с главной партией. Разработка не играет существенной роли в симфонии, поскольку содержание главной темы уже подробно изложено композитором, и он, по существу, лишь повторяет сказанное. Более того, обостряя ритмически материал побочной партии, усложняя ее сопровождение, меняя ее характер Andante на Allegro, композитор не оставляет ничего от той крупицы новых настроений, которую принесло с собой ее появление; и эта партия втягивается в орбиту тревожных настроений. Жесткие требования академической формы тяготеют над симфонией, «классическая» реприза заканчивает ее первую часть. Таким образом, подлинное драматическое развитие подменено в этой части симфонии «экспериментальным» анализом психологического состояния без четких и ясных выводов.

Бесплодность исканий 1-й части приводит к пессимистическим выводам, высказанным с большей эмоциональной искренностью во 2-й части. Но это — не пессимизм отчаяния; эта сдержанная скорбная лирика воспринимается скорее как отказ от исканий, как пассивное признание невозможности найти ответ на поставленный вопрос. Вся эта часть симфонии носит характер созерцательной статичности. Основная тема этой части:

появляясь лишь в различном оркестровом из-ложении, совершенно не развивается.

Пессимистические настроения композитора как бы исчерпываются им в первых двух

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Об основных задачах музыкального воспитания 5

- О массовых жанрах 10

- Творчество Н. Иванова-Радкевича 14

- Римский-Корсаков А. Роль учебы и самокритики в творческой деятельности Н. А. Римского-Корсакова 24

- Музыкально-педагогические воззрения Н. А. Римского-Корсакова 30

- Музыкальная жизнь Севастополя 36

- Музыкальная жизнь в Горьком 48

- Симфоническая музыка на курортах Кавказских минеральных вод 48

- Владимир Софроницкий 50

- Концерт оркестра ВКР под управлением Фл. Шмитт и А. Гаука 52

- Симфонический концерт оркестра ВКР, под управлением Эугена Сенкар (Германия) 53

- Концерт оркестра ВКР под управлением Ю. Файера 53

- Симфонический концерт, посвященный «Дню авиации», под управлением Н. Аносова 54

- Филиалы-смотры одиночек-исполнителей в ЦПКиО им. Горького 55

- К вопросу о стабильном учебнике в школе для смычковых инструментов 57

- Музыка и радио в Германии 60

- С песней в борьбе 71

- Трибуна зарубежных композиторов 79

- Очерки зарубежной музыкальной жизни 84

- Неизданное письмо Шопена 86

- По страницам зарубежной прессы 87

- [Скончался в санатории вблизи Парижа...] 88

- Новые книги 88

- «Леди Макбет» в оценке английского журнала 88

- Композиторский конкурс в Японии 88

- О книге Г. Хубова «Бородин» 89

- Открытое письмо в редакцию журнала «Советская музыка» 93

- Thaelmanns Freedom Song 94