разнообразных стилях и жанрах музыки заложены моменты реалистического отражения действительности. Ими должно овладеть, критически их переработать.

Именно этим определяются и все иные, частные задачи художественного творчества. Возьмем, напр., процесс интонационного отбора в наших массовых песнях. Здесь можно наблюдать несколько различных тенденций, которые в общем сводятся к следующему: либо интонационная структура выдумана автором (часто с нарочитым стремлением избежать какой бы то ни было «похожести» на что-либо) и не соответствует ничему определенному в объективной действительности; либо интонационный отбор идет по пути буквального использования интонаций, созданных предыдущими поколениями художников (этот случай был нами упомянут как весьма распространенный в областях тематики, уже имеющих установившиеся традиции); либо, наконец, интонационная структура определяется таким замыслом, который идет от глубокого прочувствования и осознания отображаемой действительности, вплоть до тех форм музыки, где она нашла более или менее верное свое выражение (преодолевая эти формы, — отсюда преемственность, но не подражание). Творчество советских композиторов — наиболее удачные образцы его — учит нас, что лишь последний путь является единственно правильным в деле создания подлинно художественной советской музыки.

Проблема конкретности по-новому определяет и вопросы композиционного порядка. Богатство связей и взаимоотношений не может быть раскрыто художником в плане механистического соединения разнородных настроений, интонаций. Самый ответственный момент творчества — именно в органическом воплощении многообразия, отображаемого в некоем новом едином качестве. Не мало примеров можно привести, где песня, даже единая по стилю, одновременно объединяет в себе признаки многих аналогичных; ее начало можно продолжить и так, и эдак; почти любую интонацию можно заменить другой — однотипной. Этот сорт песен штампованно-статичен и лишен конкретности. Художественный образ должен быть схвачен во всем многообразии с самого же начала композиции и последовательно развернут в процессе развития. У нас, однако, часто излишне заботятся о подчеркивании эмоциональности отдельных слов текста, ищут абстрактно «печальных» в одном месте, таких же «подъемных» интонаций в другом, — что приводит к случайному, более или менее слаженному набору нот, внешне, быть может, и очень похожему на массовую песню. Именно массовые песни чаще всего обнаруживают композиционную шероховатость, отсутствие подлинной органичности развития. В этом смысле интересен пример ряда песен последнего времени, чрезвычайно удачно исходящих от легкой музыки, преодолевающих ее на основе высокой культуры и, однако, имеющих ряд отклонений (интонационного порядка) в сторону шаблона, штампа песен «вообще». И сразу же чувствуется какая-то неловкость: «легкожанровые» моменты начинают восприниматься не как органическая мысль, но как нарочитость, кокетство, желание показать, что автор не стесняется того, чего на самом деле именно стесняется!1

В заключение хочется подчеркнуть общие признаки, характеризующие новый этап в развитии массовой музыки: главнейшим на данном этапе является повышение удельного веса массовых жанров в общем развитии всей советской музыки; наблюдающееся все большее их разнообразие и обогащение; проблема конкретности музыкального мышления; проблема реалистического образа; наконец, имеющееся уже налицо гораздо более широкое и критическое использование опыта предыдущих музыкальных культур.

Преодоление отставания в области массовых жанров лежит в росте творческой активности советских композиторов, в повышении интереса к массовому творчеству, к тематике сегодняшнего дня. В этом же лежит и преодоление имеющей еще место раздвоенности творческого сознания, когда композитор творит одно — «для себя», другое — «для масс», тем самым противопоставляя себя — массе, когда он разделяет свое творчество на сложное и полноценное — для профессионалов, и случайные, часто несерьезные попытки — для самодеятельности.

Лишь единый процесс творческого роста каждого композитора в отдельности и всех вместе, во всех областях советской музыкальной культуры, обеспечит размах творчества, достойный нашей эпохи.

_________

1 Такова, между прочим, чрезвычайно интересная, но композиционно незавершенная и до конца непринципиальная песня В. Волошинова — «Краснофлотская-комсомольская», несомненно, однако, намечающая новый путь в нашем массовом творчестве.

П. Козлов

В. Таранущенко

Творчество Н. Иванова-Радкевича

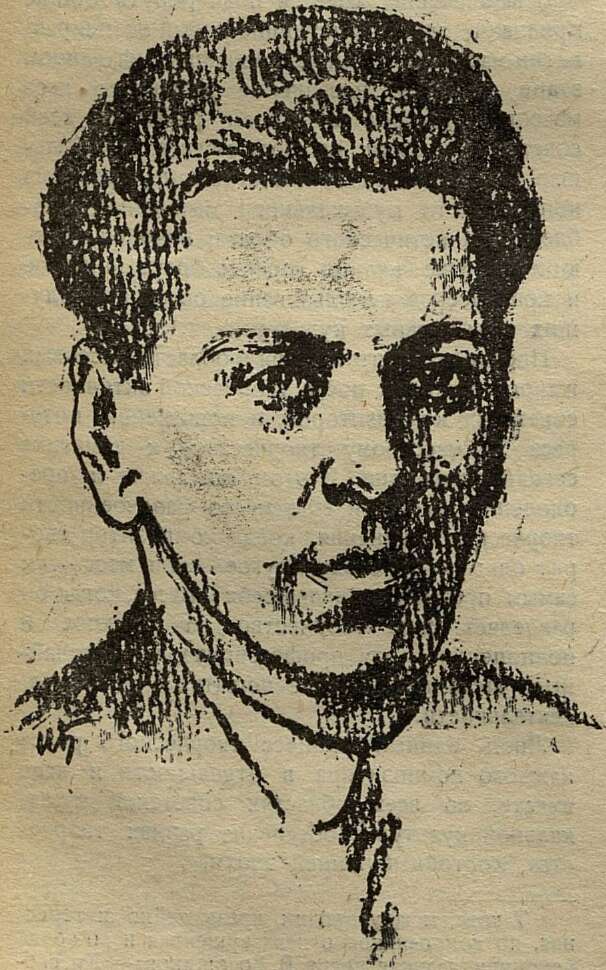

Рис. худ. И. Брюлина

Николай Павлович Иванов-Радкевич окончил Московскую консерваторию в 1928 г. (по классу композиции проф. Р. М. Глиэра), т. е. консерваторию, еще в значительной степени сохранявшую старые академические традиции.

Перед этим поколением наших молодых композиторов с большой остротой встал вопрос о преодолении крепко сложившихся старых творческих установок; период перестройки у большинства из них наступил уже по окончании учебы.

Уже в первый период своего творчества Иванов-Радкевич четко ставит перед собой цель профессионального овладения техникой композиции и технически вооруженным подходит в дальнейшем к пересмотру своих творческих позиций. В годы учебы Иванов-Радкевич остался, по существу, в стороне от борьбы на музыкальном фронте, возглавлявшейся в то время РАПМ. РАПМ не нашла в лице Иванова-Радкевича последователя, но и «современнические» тенденции, оказавшие такое глубокое влияние на некоторую часть его сверстников, не сыграли заметной роли в его творчестве. Лишь несколько мелких произведений (романсы, вальс для ф-п.), написанных композитором после окончания консерватории — в виде своеобразного отдыха после сочинения гораздо более значительных инструментальных сонат и 1-й симфонии, подводящей итог первому периоду его творчества, — явились данью «современничеству» и «модному» тогда увлечению французским импрессионизмом. Самый выбор текстов романсов («Зайчик» Блока, «Обезьянка» Маршака) говорит о том, насколько чужды были

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Об основных задачах музыкального воспитания 5

- О массовых жанрах 10

- Творчество Н. Иванова-Радкевича 14

- Римский-Корсаков А. Роль учебы и самокритики в творческой деятельности Н. А. Римского-Корсакова 24

- Музыкально-педагогические воззрения Н. А. Римского-Корсакова 30

- Музыкальная жизнь Севастополя 36

- Музыкальная жизнь в Горьком 48

- Симфоническая музыка на курортах Кавказских минеральных вод 48

- Владимир Софроницкий 50

- Концерт оркестра ВКР под управлением Фл. Шмитт и А. Гаука 52

- Симфонический концерт оркестра ВКР, под управлением Эугена Сенкар (Германия) 53

- Концерт оркестра ВКР под управлением Ю. Файера 53

- Симфонический концерт, посвященный «Дню авиации», под управлением Н. Аносова 54

- Филиалы-смотры одиночек-исполнителей в ЦПКиО им. Горького 55

- К вопросу о стабильном учебнике в школе для смычковых инструментов 57

- Музыка и радио в Германии 60

- С песней в борьбе 71

- Трибуна зарубежных композиторов 79

- Очерки зарубежной музыкальной жизни 84

- Неизданное письмо Шопена 86

- По страницам зарубежной прессы 87

- [Скончался в санатории вблизи Парижа...] 88

- Новые книги 88

- «Леди Макбет» в оценке английского журнала 88

- Композиторский конкурс в Японии 88

- О книге Г. Хубова «Бородин» 89

- Открытое письмо в редакцию журнала «Советская музыка» 93

- Thaelmanns Freedom Song 94