диференцированных сопряжений вводных тонов к расплывчатой красочности.

То же с натуральными ладами. Мы находим их у позднего Бетховена, у Шопена, у Листа, но впервые у Дебюсси столь схематично-последовательно, как в «Сарабанде» из ф-п. сюиты, как в «Затонувшем соборе».

Далее, эсафонизмы,1 употребленные еще Моцартом (конец «Деревенской серенады»), Глинкой (Черномор), Обером и другими, пронизывают всю музыку Дебюсси. Целотонная гамма опять таки ведет к ликвидации функционально-ладовых противоречий, к подмене диференцированных связей примитивной «энергетикой» подъемов и падений.2 Примеры эсафонизмов Дебюсси могли бы быть чрезвычайно многочисленными. Достаточно указать на почти сплошь целотонный прелюд «Voiles», на целотонные краски «Острова радости».

Что касается терцевого «разбухания» аккордовых комплексов, то оно проявилось в импрессионизме особенно ярко в широком и свободном употреблении параллельных септ- и нонаккордов. Примеры весьма обильны. Укажем на ряд моментов из «Пеллеаса и Мелизанды», этой «страны нонаккордов», по меткому замечанию Р. Роллана,3 на уже упоминавшиеся нами «Сарабанду» и «Затонувший собор», на прелюд «Что видел западный ветер», на знаменитые нон-параллелизмы из ноктюрна «Сирены».

Тут хочется вновь вспомнить об Эдварде Григе как предшественнике Дебюсси. Уже Григ обильно и мастерски использует красочные возможности нонаккордов. Недаром Дебюсси относился к Григу с такой любовью, недаром ранние произведения Дебюсси носят явственные отпечатки именно григовской нонаккордовой техники (см. напр, романс «Jet d’eau» на слова Бодлера).

Определенное ладовое содержание импрессионистского стиля воплощалось в определенных, закономерно-соответствующих ему формах.4

Ритмо-формы импрессионистов, вследствие индиферентизации функциональных связей, неминуемо должны были отойти от симметрично-периодических тактовых построений и от четких, энергичных метров «классической» эпохи. Так и произошло в действительности. У Дебюсси мы наблюдаем характерное использование расплывчатых размеров, вроде 3/2, 2/2, 6/4, 9/8, 12/8 и т. д., а также нечетных, неопределенных тактовых групп. Разумеется, данный процесс не протекал механистически. Окаменевшие формы всегда оказывают регрессивное влияние на преодолевающее их новое содержание. И у Дебюсси мы, конечно, находим многочисленные четырех- и восьмитакты. Однако здесь они: с одной стороны, носят уже иной, «формальный» характер, не являясь рельефными выразителями четких классических функциональных периодизаций; а с другой стороны, нередко (как увидим в дальнейшем, возникают в результате натуралистического отображения (периодизаций) явлений природы. Аналогичное эволюции ритмоформ явление мы наблюдаем в области инструментовки-оркестровки. В фортепианном своем творчестве Дебюсси, нанося последний и решительный удар классическому голосоведению — этому пережитку былого полифонического рационализма, вместе с тем уничтожает нормативно-сковывающее понятие регистров. Последние из конструктивно-замкнутых линий превращаются в свободно перетекающие пятна единого красочного целого. Все средства широко мобилизуются на созтание колористических концепций, стирающих всякие, свойственные классицизму, условные грани «верха» и «низа», «баса» и «дисканта». В оркестре Дебюсси осуществляется тождественный процесс. Вместо четких, замкнутых, диференцированных групп, вместо экспрессивно-характеристических групповых тембров — все отделы оркестра смешиваются и сливаются для и ради краски, как средства передачи богатейших натуралистических впечатлений. Трафаретно-окристаллизовавшиеся тембровые нормы исчезают, заменяясь парадоксальными. Ленивые валторны трепещут

_________

1 Эсафоническая гамма — целотонная гамма.

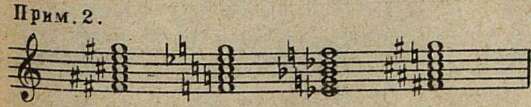

2 Чрезвычайно важно видеть, опять-таки, диалектику развития целотонной гаммы. Она возникает не в результате ослабления, но в результате обострения функциональных связей. Главнейшие прародители целогонизма (что можно ясно видеть на примерах творчества Шопент, Листа, Вагнера) — это альтерированные аккорды доминантовой, субдоминантовой и тонической групп (moll — III гарм. I7+3; dur — V+5, V7+5, V7-5, IV7+3, II7+3, VI-5 и т. д.

Схематически:

Прим. 2.

3 См. стр. 9, 256, 305 и др. клавира, Париж, 1907 (A. Durand).

4 Подразумевая под формой гегелевскую «являющуюся сущность.»

прозрачными трелями, засурдиненные трубы выказывают гнусавые оттенки деревянных тростевых инструментов, одинокие сильные ноты струнных приобретают медный глянец. Следовательно — и опять диференцированно — экспрессивные противопоставления уступают место слитно-и мпрессивным, расплывчатым мерцаниям колорита.1

Наконец, вся идейно-музыкальная направленность импрессионизма в целом находит свое рельефное выражение в трактовке тем, в «работе» над темами. Если классическое отношение к темам, принципы «развития», «разработки» — воплощали идейно-функциональную сущность классицизма, то тональная метафизика, ладовая аморфность импрессионистов создали совсем иное отношение к темам.

Уже в романтизме, начиная с Франца Шуберта, тенденции противоречивого тематического развития сменились тенденциями красочно-орнаментального тематического варьирования. Уже Шуберт отступает от бетховенского принципа — давать тему в виде зародыша, постепенно и противоречиво развивающегося, или, наоборот, в виде как бы широкого предварительного эскиза, затем наполняющегося напряженной жизнью — борьбой составляющих его противоречивых элементов. Шуберт обычно экспонирует свои темы «целиком», в законченном виде, а затем «освещает» их вариационными приемами, богатыми модуляциями, тонально-колористической светотенью.

Дебюсси, в раннем периоде своего творчества явственно использовал именно эту романтическую тенденцию, ибо его импрессионизм вырос на базе преодоления романтизма (в частности вагнеровского).2 Яркий пример этого преодолеваемого романтического наследия мы обнаруживаем в струнном квартете Дебюсси (1893), построенном на мастерских и разнообразнейших, колористически-экспрессивных вариациях стержневой темы.3

С другой стороны, в своей единственной, почти одновременно начатой опере «Пеллеас и Мелизанда» (1892‒1902) Дебюсси дает ин-

_________

1 Возможности чрезвычайно разнообразных слияний тембров возникли лишь на базе индивидуализации и обособления инструментов, отрицания групповых тембровых комплексов. Аналогия — теория чистых, «разделенных» цветов в живописи, на основе которой импрессионисты и, далее, неоимпрессионисты (пуантилисты) строили свои богатейшие гармонии красок.

2 Перерастание романтизма в импрессионизм составляет особую проблему, тесно соприкасающуюся с проблемой творческого пути Клода Дебюсси, анализ которой не входит в задачи данной статьи.

Мелкобуржуазный интеллигент-романтик, расстающийся со своими бунтарско-субъективистскими иллюзиями и переходящий на сторону пассивно-гедонистических созерцаний — такова типичная фигура творца-импрессиониста. Заметим попутно, что некоторые из ранних произведений Дебюсси (особенно ноктюрн «Fetes») еще сильно окрашены пылкой романтической страстностью.

3 В этой экспрессивности и заключены остатки романтизма. Вот основная тема квартета пронизывающая его 1-ю, 2-ю и 4-ю части:

Прим. 3

Anime et tres decide.

Ухе взглянув на основные проявления этой темы в финале, можно уловить линию трансформаций-нарастаний:

Прим. 4

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- «Камаринский мужик» — опера В. Желобинского 5

- Композиторы — музыкальной самодеятельности 17

- Об импрессионизме Клода Дебюсси 25

- Мой путь 51

- Через формализм к социалистическому реализму 54

- О творчестве для самодеятельности 56

- О кадрах историков музыки 57

- Исследование динамических особенностей художественного исполнения перед микрофоном 59

- П. И. Чайковский и Э. К. Павловская 66

- ОГИЗ и МУЗГИЗ за 15 лет 69

- Итоги зимнего сезона Ленфила 71

- Е. Цимбалист 74

- В Московском Союзе советских композиторов 76

- Первые шаги музыкальной работы в Марийской автономной области 78

- Концертная жизнь в Воронеже в 1933-1934 г. 79

- Новая опера Р. Глиэра «Шах-Сэнем» в театре им. Ахундова в Баку 80

- Рабочая музыкальная самодеятельность на Балтийском заводе 81

- К обследованию Тульского музыкального техникума 81

- К 15-летию Северного краевого музтехникума 82

- Музыкальный фестиваль во Флоренции и кризис «Интернационального общества современной музыки» 84

- Заметки о музыкальной жизни в Англии 86

- По страницам зарубежной музыкальной печати 88

- Эрнест Ансерме о советской музыке 89

- Шрекер, Штраус и музыкальная критика 89

- Англия 90

- Германия 90

- [В Германии учреждена Camera della musica...] 90

- США 91

- Франция 91

- Бельгия 91

- Статьи о музыке в Малой советской энциклопедии 92

- Новые книги по музыке 95

- «Балкаштынг аны» («Песня о Балхашстрое») 100

- А. Касьянов. «Шесть песен чувашского народа» 100

- Письмо в редакцию 101