Прим. 7.

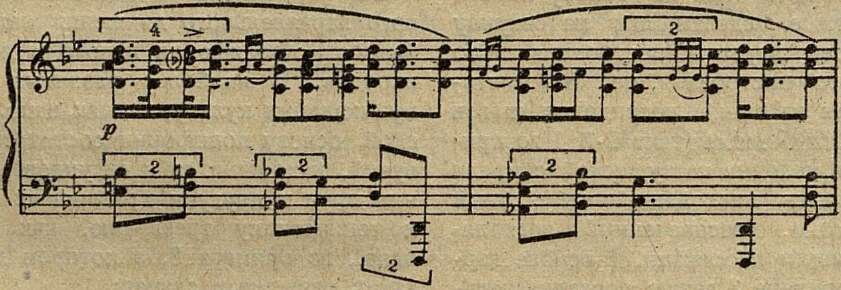

Чтобы иметь возможность оценить своеобразие национальных особенностей структуры этого произведения, необходимо сказать несколько слов о том зерне, из которого оно развилось. В основе поэмы лежит движение секундами, при гармонизации их образующее движение квинтами. Уже начало поэмы (см. 1-й такт прим. 1) основано на двух секундных шагах, гармонизованных квинтами: одном — нисходящем (до — си-бемоль) и другом — восходящем (ре-бемоль — ми-бемоль). Первые восемь тактов этого примера базируются на квинте фа — до, как на основе (тонике) всего построения. С переходом на 9-й такт начинается второе построение первой части поэмы, — переход на квинту соль-бемоль — ре-бемоль как на основу нового построения, т. е. сделан шаг на секунду вверх от основы первого построения. Что касается второго построения, то оно опять-таки базируется на смене секундовых шагов ре-бемоль — ми-бемоль (такт 9-й 1-го примера). Основой мелодии пастушеской свирели (прим. 2) является нисходящий секундовый до — си-бемоль, расцвеченный восходящим и нисходящим пассажами. В основе гармонизации в примере 3 лежит последовательность трех восходящих по секундам квинт: до — соль (1-й такт), ре-бемоль — ля-бемоль и ми-бемоль — си-бемоль (3-й такт). В этом же примере следует обратить внимание на последовательность двух квинт: до — соль и си-бемоль — фа между его 1-м и 2-м тактами. Силу огромного напряжения придает маршу восставших горцев (прим. 6) переход с квинты до — соль, являющейся фактической основой гармонии первых семи тактов этого примера, на квинту ре — ля в его 8-м такте (восходящий гармонический секундовый ход). То же самое наблюдается и в примере 5-м, — восходящий шаг на секунду в басах — две нисходящие квинты (вернее, два нисходящих трезвучия) в секундовом соотношении — в 5-м такте прим. 7.

Все перечисленные выше приемы квинтового параллельного движения являются особенностью полифонии целого ряда кавказских народов. В наиболее развитых кавказских музыкальных культурах, как, напр., в грузинской, основу полифонии составляет ряд трезвучий, находящихся в секундовом соотношении друг к другу и в различных отношениях к тоническому трезвучию, как это видно, напр., из примера 8, в котором дано четыре таких различных случая:

Прим. 8.

Поскольку вообще параллельное движение одинаковыми интервалами или аккордами (квартами, квинтами, трезвучиями и др.) есть начало гармонии, постольку вообще этот прием в известных случаях может иметь самое широкое применение. Возрождение его мы встречаем в творчестве французских импрессионистов Дебюсси и Равеля, где он применяется

в самом архаическом смысле для освоения сложных септаккордовых сочетаний. Художественное использование этого приема в национальном музыкальном творчестве играет огромную роль, так как оно, во-первых, помогает сохранять национальный колорит при гармонической обработке мелодий целого ряда национальных музыкальных культур, во-вторых, помогает выяснить отношение к классической европейской системе гармонизации, как к явлению, исторически обусловленному и имеющему значение лишь для определенных этапов развития музыкального искусства, и, наконец, в-третьих, способно дать толчок к развитию гармонии в направлении, по тем или иным причинам, неиспользованному европейской музыкой. Раз это так, то в изучении, применении и развитии национальных способов гармонизации мы должны видеть одни из тех, и притом достаточно существенных и важных, потенций в национальных культурах, которые (потенции) должны быть развиты для слияния этих национальных культур в одну общую культуру, «когда пролетариат победит во всем мире и социализм войдет в быт»1.

Гармонии «Коллективного горского танца» Мепурнова дают нам новые примеры применения параллельных созвучий. Вступление к танцу, состоящее из двукратного повторения следующего построения:

Прим. 9.

в качестве своей гармонической основы имеет движение по трем последовательным квинтам: ми-бемоль — си-бемоль, фа — до и соль — ре. В первом такте этого примера это движение несколько завуалировано, во втором же оно представлено с полной ясностью. Гармонии первой части (первого колена) танца, как это видно из примера:

Прим. 10.

а также гармонии средней части (трио) (см. нотн. пр. на 27 стр.), как и гармонии вступления, построены на ходах квинтами. Такт второй прим. 10 дает последовательность четырех восходящих квинт: ля-бемоль — ми-бемоль, си-бемоль — фа, до — соль и ре — ля, т. е. весьма интересную последовательность, относящуюся, на беглый взгляд, к целотонной гамме. Что же касается 11-го примера, то в нем имеется ход тремя нисходящими квинтами от тоники к шестой ступени лада и обратное возвращение к этой тонике.

Все эти примеры показывают, что прием гармонизации мелодии квинтовыми ходами, заимствованный из национальной традиционной музыки, при его творческом использовании в художественных музыкальных произведениях в руках композитора может оказать-

_________

1 Сталин. Отчет XVI съезду ВКП(б).

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Музыка в Соединенных Штатах Америки 5

- Г. Мепурнов — первый горский композитор 22

- Музыкально-культурное строительство Донбасса (Сталино) 32

- Музыкальная жизнь Белоруссии 44

- Музыкальная жизнь Бурят-Монгольской республики 48

- Вагнер и Фейербах 55

- К вопросу о стилях исполнения 65

- «Валькирия» на радио 68

- Концерт восточного оркестра Буни 71

- «Евгений Онегин» в исполнении оперного класса музыкального техникума им. Гнесиных 71

- К юбилею С. М. Козолупова 72

- Как Мосфил обслуживает рабочего слушателя 73

- 3-е совещание нотников и задачи Музгиза 74

- Союзу советских композиторов и Государственному музыкальному издательству 75

- В оркестровом отделе техникума Московской государственной консерватории 76

- Музыкальное творчество советской Армении 77

- Музыкальная жизнь Узбекистана 77

- Заметки о музыкальной жизни Испании 79

- По страницам зарубежной музыкальной печати 80

- Под знаком распада 82

- «Гримасы Запада» — на Западе 83

- Франция 84

- Голландия 84

- Германия 84

- США 85

- Венгрия 85

- Англия 85

- Италия 85

- Испания 85

- Польша 85

- [Организовано акционерное общество «Интернациональной независимой оперы»] 85

- Произведения Баха и Листа в редакции Бузони 86

- Эпопея челюскинцев в музыке 88

- Открытое письмо Музыкального техникума Московского района Ленинграда 89

- Письмо в редакцию 89

- «Into the streets may first» 90