ценностей прошлого, а равно и иллюстративно-изобразительная сторона балета, никоим образом не должны заслонять перед композитором идею его произведения, яркий показ классовых взаимоотношений фламандского общества, на фоне которых и развертываются «веселые похождения» бросающего вызов этому обществу проказливого героя Шарля де Костера. В еще меньшей степени приемы жанрового портрета и характеристики могут стать самоцелью работы композитора, на наш взгляд идущего не всегда критически за Стравинским, Григом и другими мастерами музыкально-жанрового (бытового — Григ, сатирического — Стравинский) портрета.

Под этим углом зрения следует подойти и к самому сценарию балета, в котором намеченная линия межевания классовых взаимоотношений фламандского общества (бюргеры, аристократия, духовенство, испанские завоеватели) далеко не всегда убедительно развернута и, несмотря на излишнюю детализацию, явно недостаточна для обрисовки двойного гнета (общенационального — испанцев и собственного — духовенства и аристократии), подавляющего Фландрию XVII в. Здесь, может быть, следовало бы развить мотив эксплуатации испанцами народа и создать драматический эпизод, где эта тема прозвучала бы достаточно убедительно. Сюжетно подготовленный, этот эпизод с музыкальной стороны был бы пронизан той глубокой внутренней правдой выражения, за которой в искусстве всегда стоит продуманная и прочувствованная идея борющихся социально-угнетенных масс. Нам представляется, например, возможным создать эпизод, в котором вооруженный отряд испанцев при обыске семей повстанцев требует оружия и идет на провокацию, обещая отпустить арестованных заложников, — ситуация, прекрасно использованная Горьким в «Матери» и образцово воплощенная Всеволодом Пудовкиным в одноименной картине. Но пусть осуществление этих возможностей останется за либреттистом и композитором, проявившими столь удачную инициативу в выборе благодарного и яркого сюжета. В их возможностях создать культурный и ценный спектакль. Пожелаем им успеха.

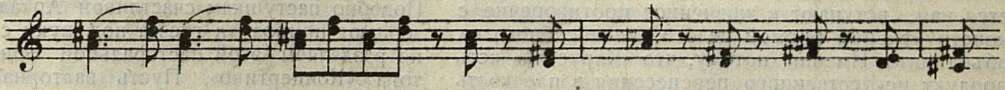

«Карусель» Д. Мелких (ор. 27), названная автором симфоническим плакатом для оркестра, представляет собою несомненно оригинальное произведение. Оригинальный замысел — дать галерею звуковых сатирических портретов-карикатур на ряд отрицательных типов, которые еще не перевелись в советской действительности — выполнен здесь с несомненным мастерством. Ряд остроумнейших оркестровых характеристик, сделанных с ювелирной тщательностью, в чрезвычайно тонкой и гибкой инструментальной оправе, впечатляют как хорошо выполненная гравюра. Композитор как бы развертывает перед нами длинный свиток, на котором зарисованы отдельные типы. За вступлением, энергичным, фанфарным, маршевым идут «пустозвоны-хвастуны», благодушно-глупые (тема струнных — 6–9 парт.) с иронической темой у кларнета:

Прим. 3. Пустозвоны-хвастуны

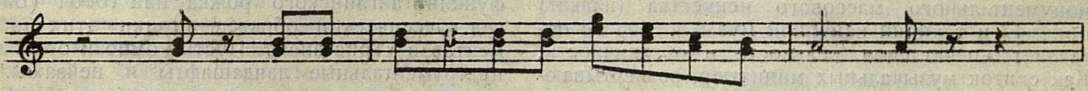

Далее идет двурушник, обрисованный балаганно-петрушечной «темкой» (появляющейся у фортепиано):

Прим. 4. Двурушник

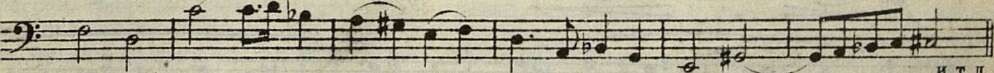

Твердолобый «методист» охарактеризован тупым мотивом, топчущимся на месте (яркая краска — труба с сурдиной):

Прим 5. Твердолобый методист

за ним идут — горе-работник, подхалим, податливый «дипломат». Вот появилась старая барыня на вате, данная к нашему удивлению лирично и почти без иронии — прямо, симпатичная старушка

получилась! Интересно знать, входило ли это в намерения композитора? — Яркий темпераментный «кадр» — бузотеры. Иронический вальс (саксофон, арфа) обрисовывает «гражданина с золотой улыбкой». Злопыхатель и рвач, с его запыхавшимся, порывистым, как бы страдающим одышкой движением, заканчивают этот «свиток портретов». Заключительное звено — «карусель-вход» — рисует групповой портрет всех этих «героев». В музыке этого номера слышится что-то оргиастическое: взвизгивают скрипки, саксофон, грохочет большой барабан, ревет медь.

«Карусель» в творчестве Мелких является несомненно шагом вперед и свидетельствует о стремлении композитора подойти к проблемам советской тематики. Нельзя не приветствовать этот сдвиг композитора, мастерство которого известно нам по ранним его работам («Ариадна»).

Спорным является перенесение композитором в область крупной симфонической формы (симфонического плаката) приемов музыкальной миниатюры и неизбежно связанного с ней камерного языка, предполагающего совершенно иные функции. Музыкальная ткань, рассчитанная на интимное вслушивание в сложную сеть инструментальных узоров, получает совершенно иной смысл, когда ее переносят в условия большого симфонического полотна, где масштабы самого музыкального организма, его пропорции, соотношения его образующих членов совершенно иные. Плакат нельзя делать методом детализированной в мелочах гравюры или станковой картины. Цельность восприятия поставлена под угрозу. Во всяком случае, одиннадцать характеристик и две концовки, т. е. тринадцать номеров, идущих подряд и написанных в жанре камерной музыки, думается нам, вступают в жизненное противоречие с конструктивной формой целого, неспособного их объединить. Именно потому, что «Карусель» есть продукт искусственного перенесения в плоскость монументального массового искусства (плакат) приемов и техники камерной музыки, она не оставляет впечатления цельности и органичности. Как свиток музыкальных миниатюр, развертывающихся, наподобие японских пергаментов с рисунками, во времени, она рельефна и выпукла. Как симфонический плакат она имеет неудачную конструкцию.

Ошибочным, на наш взгляд, явилась проявленная композитором непоследовательность в отношении музыкального языка. Язык «Карусели», несмотря на ряд удачных тем, сбивается на кабинетную, а не плакатную массовую музыкальную речь. Использование песни «Провожала меня мать» (ее припев: «Без тебя большевики обойдутся»...) не меняет дела. Да следует сказать, композитор и здесь остался непоследовательным в осуществлении своей массовой установки на плакат и «перемудрил» с чрезмерно сложной модификацией песни, так что ее трудно узнать.

Указанные нами дефекты не меняют общей оценки произведения. Сама мысль создать яркий, хлесткий инструментальный плакат — верная, нужная мысль. Ее следует подхватить и другим нашим композиторам.

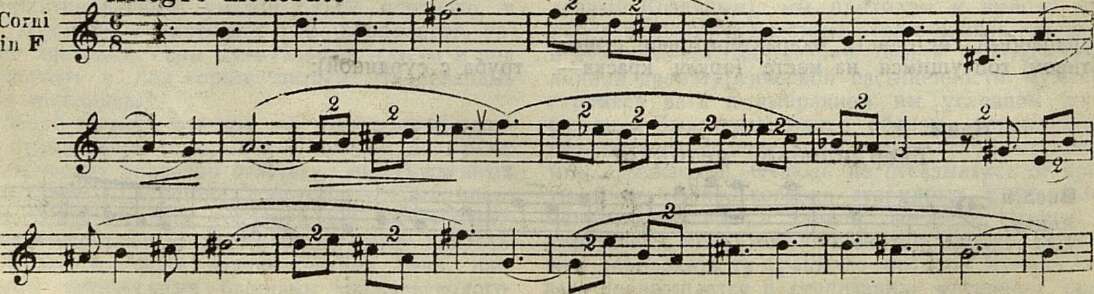

Концертино для валторны и малого оркестра Шебалина по своему языку и характеру относится к тому типу инструментальной лирики, которая прозвучала у композитора с особенной силой во 2-й симфонии (1928). Камерная замкнутость образов, интимность и индивидуалистическая самоуглубленность языка — вот основное в этом произведении, написанном с утонченным мастерством. Статичность образов, коренящаяся в аморфности ладовой сферы и в вялой линии мелоса, чуждого энергии и целеустремленности, сочетаясь с утонченной звукописью рисунка, придает этой музыке характер инструментального лирического ландшафта. Партия валторны в первых двух частях смахивает на вольную импровизацию на фоне буколического пейзажа. Эта музыка своим эмоциональным складом наводит на мысли о людях, которые отказались от всяких забот о жизни, от усилий и стремления что-либо делать. Им чужды страсти, им чужда героика. Подобно пастушкам счастливой Аркадии, они созерцают природу и грезят под звуки свирели. Мы не разделяем этой пасторальной ориентации автора «Концертино». Пусть валторна выполняет функции английского рожка или гобоя (Вагнер дала классический образец лирики этих инструментов в «Тристане»). Пусть композитор создает инструментальные ландашафты и пейзажи. Но для этого вовсе не следует рассматривать мир с точки зрения индивидуалистической робинзонады и создавать вещи, понятные для очень немногих, «избранных». Витиеватый и мудреный язык, на котором разговаривает композитор со своей аудиторией, мешает ему выразить подчас даже, может быть, и верные и нужные мысли:

Прим. 6. Allegro moderato

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- От редакции 5

- На путях конкретной музыкальной критики 6

- О реализме в музыке 15

- К проблеме анализа музыкального произведения 26

- К проблеме советского симфонизма 31

- К итогам первого тура конкурса на массовую песню 47

- Музыкально-технологические дисциплины сегодня и завтра 55

- Ленинградский союз советских композиторов 63

- Ленинградские оперные театры 67

- Концертная жизнь Ленинграда 71

- Массовая музыкальная работа в Ленинграде 74

- Музыкальное образование детей в Ленинграде 76

- Хроника 80

- Вечер творческого показа советских композиторов 81

- Концерт из произведений Сергея Прокофьева 87

- Польская музыка в Москве 91

- Ева Бандровская 93

- Я. Хейфец 94

- Концерт Веры Смысловой 97

- Работа Творческого сектора ССК и его секций за март-апрель 1934 г. 97

- Сатирикон. Содружество ленинградских композиторов 100

- Произведения Давиденко за рубежом 101

- США 102

- [Интересный метод пропаганды камерной музыки...] 102

- [Федор Шаляпин принял приглашение...] 103

- Германия 103

- [В Германии сильно изменился репертуар...] 103

- Франция 104

- [25 марта в Париже состоялся большой концерт...] 104

- [В Париже основано в память С. Дягилева...] 104

- Италия 104

- [Альфредо Казелла - официальный вождь...] 105

- Англия 105

- Бельгия 105

- Швеция 105

- Швейцария 106

- Венгрия 106

- Палестина 106

- [Получены сведения...] 106

- [Умер Т. Рикорди...] 106