СОВЕТСКОЕ МУЗЫКОВЕДЕНИЕ

Т. Ливанова

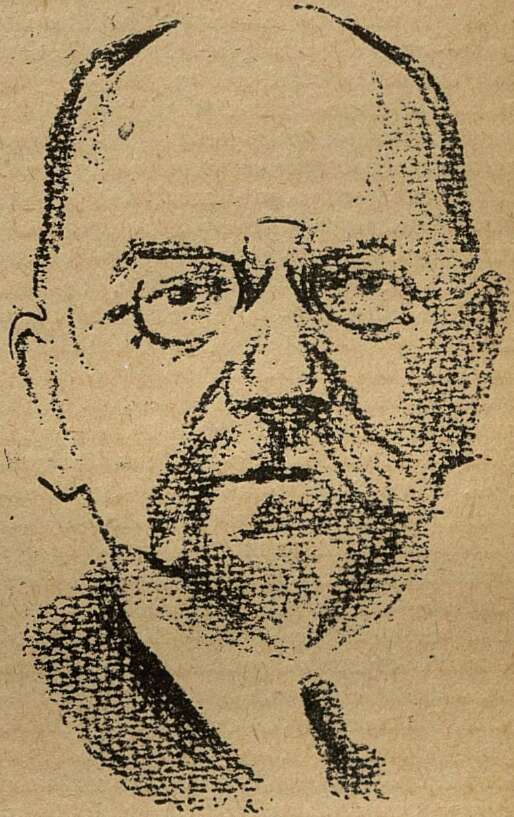

М. В. Иванов-Борецкий

(К 60-летию со дня рождения)

Советское музыкознание — наука молодая, только начинающая крепнуть в наше время. Это — наука, получившая крайне убогое наследие от русского дореволюционного музыкознания, не создавшего (в особенности это относится к области музыкально-исторической) никаких научных традиций, имевшихся в зайадноевропейской науке б музыке. В сущности, истории музыки, как науки, в России почти не было. Не были найдены даже методы работы над первоисточниками, навыки собирания и систематизации материала. Разумеется, при таком положении дела ни о каких крупных и интересных обобщениях, ни о каких действительно научных выводах не могло быть и речи. По сравнению с русской литературной историографией музыкальная историография оказывалась чудовищно отсталой. Широкий охват материала, выработанные методы изучения первоисточников, да и самый масштаб работы литературоведов были далеки музыкальной историографии. Кустарничество — вот что довлело в значительной мере в методах работы русских историков музыки. Характерно, что в области исторического музыкознания в России не успели сформироваться кадры крупных и авторитетных профессионалов- педагогов и музыкальных ученых, и советская музыкально-историческая наука в отличие от других наук почти не может использовать знания и опыт, накопленные старыми русскими учеными.

Михаил Владимирович Иванов-Борецкий (род. в 1874 г.) является одним из наиболее авторитетных, эрудированных, высококультурных работников, которые свои большие и разнообразные исторические знания и научный опыт, накопленные за много лет, принесли и приносят на службу советской науке. Научный путь М. В. особенно замечателен тем, что, много работая в области музыки в дореволюционное время, он лишь после Октября избрал всегда любимое дело — музыкальную науку — своей профессией. Он пришел к революции зрелым, богатым знаниями работником, но свою основную творческую продукцию исследователя он дал лишь теперь, став на позиции советского музыковеда- педагога. Таким образом, весь предыдущий период деятельности явился для него как бы огромным подготовительным этапом, периодом накопления материала, постепенного формирования взглядов и вынашивания научных концепций. Это формирование взглядов было постепенным: М. Б. не внезапно примкнул к марксизму. Всем, знающим его, должно быть хорошо известно о его давнишнем тяготении к буржуазному социологизму типа Тэна — Амброса, а затем о том впечатлении, какое произвела на него еще в 1907 г. брошюра Келлескрауза «Музыка и экономика», — работа,

Рас. худ. И. Брюлина

которую он часто упоминает, когда говорит о своем приходе к марксизму. Дореволюционный период деятельности М. В. отнюдь не заключался для него в уходе в кабинетную работу и бесстрастном штудировании ученых фолиантов. Непрерывная работа над накоплением и расширением знаний, первые попытки исследовательской и педагогической работы сразу жз оказались неразрывно связанными с его музыкально-общественной деятельностью — научной и популяризаторской. С первых же шагов своей работы М. В. упорно держался одной мысли, которую он всегда защищал и пропагандировал, — мысли о необходимости преодоления того кустарничества, той узости, того разрыва с западноевропейской наукой, которые царили в то время в методах русского музыкально-исторического исследования. Приехав в 1905 г. из Италии (где он провел четыре года), он оказался среди русских музыкантов свежим человеком, не пошедшим инертно по общей колее, — молодым ученым западноевропейской, преимущественно романской, культуры, не зараженным узким «отечественным» национализмом.

М. В. не получил систематического образования в Московской или Петербургской консерватории. Солидный фундамент его теоретико-композиторского образования был им заложен — еще до поездки в Италию — в Москве, где он занимался у Кленовского (в бытность студентом юридического факультета), а затем — в конце девяностых годов — у Н. А. Римского-Корсакова в Петербурге. Следует отметить, что музыкально-творческие склонности проявились у Михаила Владимировича ранее научных: уже в 1893 г. в Москве была исполнена под управлением Кленовского его сюита для оркестра. С тех пор он постоянно обращался к композиции, которая порой даже заслоняла для него научно-исследовательские интересы. Занятия с Римским - Корсаковым имели, повидимому, большое значение для развития начинающего композитора.

Если эти годы занятий дали музыкальному ученому помимо композиторской техники прекрасное умение разбираться в музыкальном материале, в структуре музыкальных произведений, то огромное .влияние на формирование его исторических взглядов оказало пребывание в Италии— занятия во Флорентийской консерватории под руководством Фалькони. Заинтересовавшись под влиянием своего учителя старинной музыкой, научившись читать нотации XV — XVI вв., М. В. познакомился с сокровищами итальянских нотохранилищ и приступил к изучению музыкальных произведений преимущественно XV — XVII. вв., давших ему богатый материал для исследования этой недостаточно изученной области музыкального искусства. Умение и возможность работать над первоисточниками и огромный интерес к этой работе — вот первое, что дало ему пребывание в Италии.

Другим, не менее значительным приобретением для молодого ученого было расширение научного кругозора, начало знакомства с обширной музыкально-исторической литературой Запада — с основными, классическими, трудами немецких, французских, итальянских музыковедов. Здесь М. В. впервые по-настоящему приобщился к мировой музыкальной науке.

Благодаря прекрасному знанию страны, ее прошлого, ее языка, ее культуры, музыкальная история Италии встала перед ним в живых образах. В этом смысле близкое знакомство с Италией положило начало развитию его метода научного мышления: впоследствии, работая над историей западноевропейской музыки, М. В. всегда настолько углублялся в документы эпохи, настолько проникался «стилем» ее культурной жизни, что великолепно ощущал ее колорит, рисуя себе конкретную обстановку исторических событий.

Обращение к итальянской старине, изучение ряда неизвестных образцов фроттол и вилланел, а также лютневых табулатур послужили, вероятно, для М. В. толчком, определившим путь его к той концепции западноевропейского музыкально - исторического процесса, которую он противопоставляет господствующей концепции немецких музыковедов. Впротивовес утверждениям их об очень большом, даже исключительном значении Германии в истории музыкального искусства Европы, М. В. выставляет тезис о значительной роли романской, в особенности итальянской, музыкальной культуры; он полагает, что какраз Италия (ранее других стран) последовательно дала своего рода образцы для музыкального развития других стран, в первую очередь — той же Германии (XVII — XVIII вв.). Изучение лютневых аранжировок и сличение их с оригинальными записями тех же произведений для вокального исполнения привели М. В. к очень важным заключениям о ладовом развитии полифонической музыки, о постепенной кристаллизации в ней (XVI в.) яркой мажорности, которая маскировалась самим способом нотации вокальных полифонических

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Музыка в Узбекистане 5

- Пути развития музыкальной культуры в советской Чувашии 11

- Музыка в балете 24

- М. В. Иванов-Борецкий 41

- О работе Московской филармонии 47

- Концертно-массовая работа Мосфила в клубах 51

- Музыка советских композиторов в системе Ленинградского радиовещания 53

- Симфонические концерты в ЦКПиО им. Горького. Гейнц Унгер. Фриц Цвейг. Е. Микеладзе 55

- 8-я олимпиада художественной самодеятельности ленинградских профсоюзов 57

- Музыкальная самодеятельность в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького 59

- Кабинет прослушивания граммзаписи в ЦПКиО 60

- Кабинет магнитной звукозаписи в ЦПКиО им. Горького 61

- Сокольнический парк культуры и отдыха им. Бубнова 61

- В Московском Союзе советских композиторов 62

- Музыка в Грузии 65

- За организацию заочного музыкально-теоретического образования 66

- Музыкально-педагогическая лаборатория 66

- Итоги конкурса на военно-комсомольскую песню 67

- Итоги конкурса на массовую песню (Ленинград) 67

- Г. П. Любимов 68

- Песни о т. Тельмане 69

- Дирижер Зеки-бей о своей поездке в СССР 69

- Письмо из Испании 71

- Англия 71

- Венгрия 71

- Германия 71

- [На состоявшемся в Берлине конгрессе...] 72

- США 72

- Франция 73

- [С огромным успехом в Парижском театре...] 73

- Япония 73

- Французская клавесинная музыка 74

- Об извращении музыкально-исторического материала в книге «Крепостной труд» Т. Дынник 76

- В редакцию журнала «Советская музыка» 78

- Принципы построения исполнительских школ для профессионального обучения 78

- В редакцию журнала «Советская музыка» 79