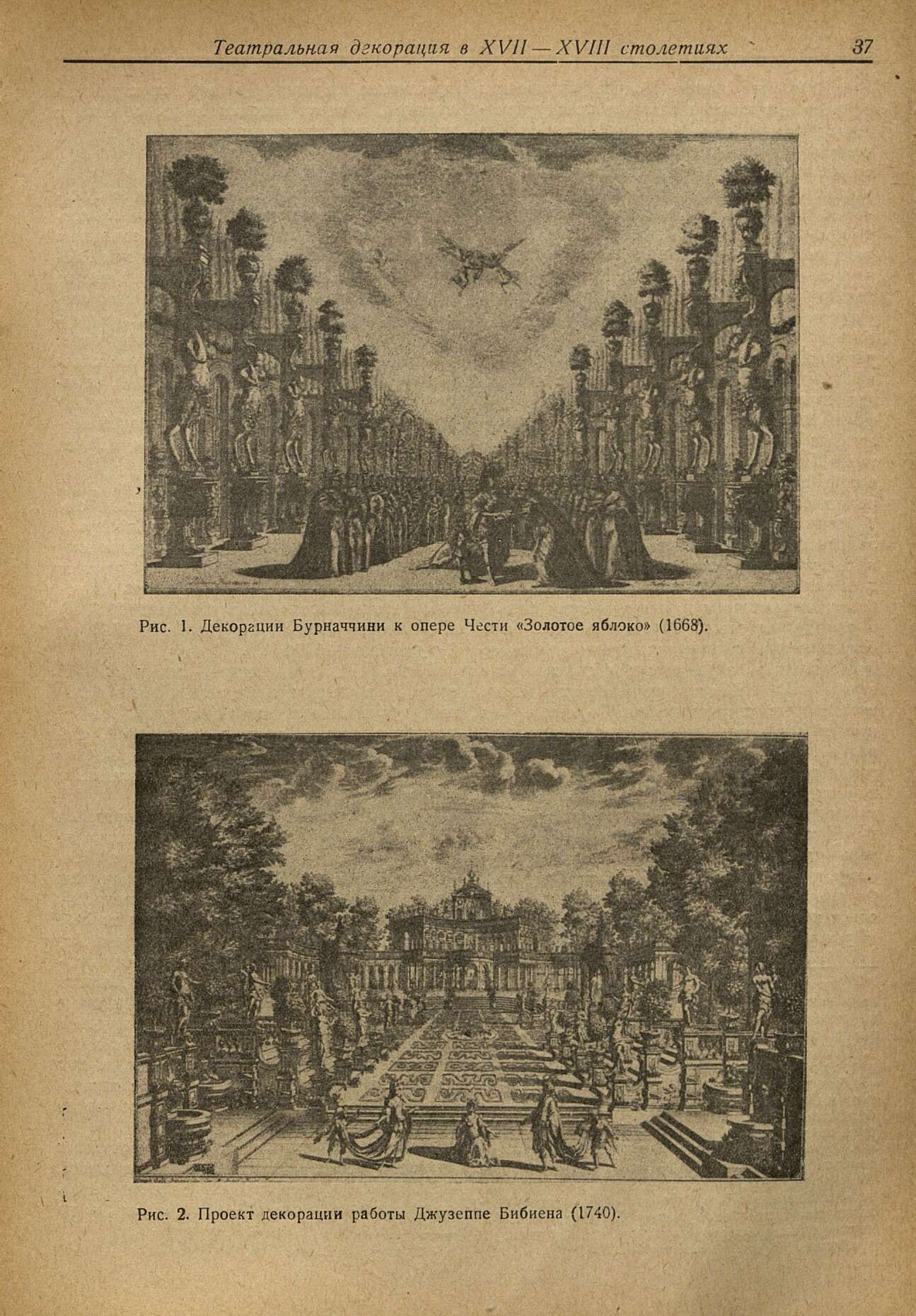

Рис. 1. Декорации Бурначчини к опере Чести «Золотое яблоко» (1668)

Рис. 2. Проект декорации работы Джузеппе Бибиена (1740)

obliqui») был Андреа Поццо; Фердинандо Бибиена дал мощное развитие новому принципу1. Наброски его декораций выразительно говорят о том, что здесь открывалась действительно новая «перспектива» для сценических воплощений (рис. 3 и 4).

Что же собственно нового принесла с собою декоративная реформа Бибиена? Новая декорация, прежде всего, соответствовала новому «динамическому» стилю, который параллельно утверждался в музыке, и в первую очередь — в опере. «Скошенные» декорации Бибиена не пребывали в состоянии некоторого найденного равновесия: они не статично-неподвижны, а так же текуче экспрессивны, как и оперная музыка, которая звучит на их фоне. Здесь, в декорациях, как и в параллельных с ними музыкальных формах, характерно единство концепции; характерна подчиненность основному замыслу каждой детали, органическое сцепление частей. Но реформа Бибиены принесла и нечто иное: она означала некоторое сближение сцены с жизнью, подмостков с зрительным залом. Опера XVII в. в ее декоративном воплощении как бы проводит демаркационную линию между сценой и зрительным залом. В этой старой опере слишком еще сильны традиции «церковного представления», а рядом с ним слишком еще велика роль и значение сценических приемов, культивируемых иезуитским орденом — на практике, в своих драматических постановках, или в теории, в ученых, пользовавшихся широким распространением, трудах о театральном искусстве: достаточно назвать «Диссертацию о сценическом действии» иезуита Франциска Ланга (1722). Сцена — как алтарь — еще «вне жизни». И такой сцене соответствует декорация XVII в. Смысл реформы Фердинандо Бибиены в данном пункте — ясен: сцена как бы сливается с зрительным залом. «Пространство на сцене мыслится далее продолженным, зритель в это пространство включен, и сцена кажется лишь случайным отрезом всего пространства»2.

...Параллелизм в развитии оперы в ее музыкальной и декорационной оформленности легко установить, если сопоставить сочинения Рамо, с одной стороны, и Иомелли или Глюка — с другой. Нельзя сказать, что Глюк не испытывал законного воздействия Рамо, особенно в его монументальных хорах, «дивертисментах», танцах. Но у Рамо Глюк берет отдельные элементы, а с Иомелли его сближает единство творческих концепций, единство новых приемов в опере, столь явственно проявившихся раньше всего в Италии (Иомелли, Траэтта), а затем в Германии (Глюк, Моцарт).

Для сопоставления остановимся на двух операх, Рамо и Глюка, родственных по сюжетике, но глубоко различных как по музыкальному, так и по театрально-декоративному воплощению; обе оперы, к тому же, относятся к числу лучших произведений обоих композиторов: это «Кастор и Поллукс» Рамо (1737 г.) и «Альцеста» Глюка (1-я редакция 1767 г.; 2-я редакция — 1776 г.).

Жизнь целого поколения — между обеими операми; но между ними есть и нечто большее, чем хронологическая дистанция: это завершение старого стиля с его пышной, статической монументальностью, и утверждение молодого стиля, динамического, сдвигающего искусство с привычных устоев.

Сюжетика обеих опер близка: в трагедии Рамо Кастор и Поллукс, герои античного мифа, разъединенные смертью (Кастора), соединяются «по воле Юпитера» и ведут как бы двойное существование, проводя половину жизни то на земле, то в подземном царстве (образ солнца и луны); в опере Глюка Альцеста спасает Своего мужа Адмета, осужденного на гибель; самопожертвование Альцесты спасает жизнь не только Адмету: она также возвращается к жизни — «волею Аполлона» (во второй редакции 1776 г. Геркулес предотвращает смерть Альцесты). И там, и тут как будто одно и то же: героическое самопожертвование и, в результате, завоеванная жизнь.

Но внешнее сюжетное сходство не скрывает от нас коренных различий этих произведений, являющихся образцами двух различных эпох, двух различных стилей — и по музыке, и по

_________

1 Вопрос об эволюции итальянского декоративного искусства в XVII–XVIII вв. составляет предмет статьи F. Torrefranca «La scenografia е I’opera in musica sino al romanticismo» («Il Pianoforte», № 5–6, 1927). Здесь отмечается огромная роль Фердинандо Бибиена и его декоративной «асимметрии»: «Бибиена — тот, кто с наибольшей смелостью трактует и варьирует сцены, взятые “наискось”, но несомненно, что и другие одновременно с ним — если не до него — их набрасывали и вырабатывали». Автор затем приводит убедительный пример: декорацию тюрьмы, исполненную Маркантонио Киарини — достойную предшественницу тюрем Пиранези. Знаменательно, что тот же Киарини (иллюстрация имеется в статье Торрефранка) дает строго симметричную декорацию, изображавшую трибунал.

2 Цуккер, цит. соч., стр. 27.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- За массовую песню, за массовую симфонию! 5

- 12-я симфония Мясковского и некоторые проблемы советского симфонизма 10

- Несколько мыслей о Чайковском 26

- Театральная декорация в XVII-XVIII столетиях и ее историко-музыкальные параллели 36

- «Лелио» 46

- О музыковедческой работе Союза советских композиторов 53

- Давид Ойстрах 56

- Концерты Э. Гилельса 58

- Вечер армянской песни 60

- Симфонический концерт Государственного областного техникума 61

- Концерты, библиография, нотография 62

- Итоги конкурса на пионерскую песню 65

- Конкурс на первомайскую песню школьника и пионера 65

- Резолюция 1-й сессии по вопросам музыкальной критики, созванной ЛССК 66

- Обращение композиторов Урала 67

- Густав Нейгауз и его изобретения 67

- Дискуссия о джазе 69

- Хроника западноевропейской музыкальной жизни 70

- Фельетон о песне 71

- За подлинное мастерство пения 75

- К проблеме фортепианной техники 78