и сошлюсь, для примера, на украинские песни «Налетiли журавлi», «Iхав козак на вiйноньку». Несмотря на явственно фольклорное происхождение подобных секвенций, — совершенно несомненно, что их частое повторение не способствует разнообразию музыки массовых песен.

О некоторых досадных повторениях в песнях братьев Покрасс я уже говорил. Дам еще два примера: оборот из песни «Москва» бр. Покрасс (тт. 1–2) очень близок обороту из «Физкультурной» Дм. Покрасс (тт. 1–2 мелодии голоса), а оборот из песни «Если завтра война» бр. Покрасс (тт. 7–8 припева) почти совпадает с оборотом из песни «Марш железнодорожников» Дм. Покрасс (тт. 3–4).

Отмечая более или менее шаблонные повторения в наших массовых песнях, упомяну также о тех (слишком явных порою!) заимствованиях, которые проглядывают в них и, опять-таки, снижают их эстетическую ценность, их живую выразительность.

Интонации начала «Рыбацкой» (в обработке И. Дунаевского, из фильма «Искатели счастья») повторяются М. Блантером в его «Песне о казачке». Характерно ритмованная нисходящая минорная гамма из украинской песни «Засвистали козаченьки»:

Прим. 13

подражательно воспроизводится в «Песне о Щорсе» Г. Носова, в «Морской песне» И. Дунаевского и в «Конармейской» Н. Леви. Не слишком творческое и не слишком самостоятельное воспроизведение оборотов (и, особенно, ритма) старой революционной песни «Александровский централ»1 мы встречаем в популярной песне Дм. Покрасс «Прощание». Сошлюсь также на повторение аналогичных ритмов и интонаций в песнях: «Физкультурная» Дм. Покрасс, «Родные братья» бр. Покрасс и «На разъезде» И. Дунаевского.

Я далек от мысли, что композитору нужно для оригинальности выдумывать абсолютно новые интонации. Последовательный, многосторонний анализ истории музыкальных интонаций ясно показывает, какой исторической устойчивостью обладают те или иные интонации, как медленно они обновляются и с какой неохотой уступают место новым интонациям — даже в творчестве гениальных новаторов.

Но нужно различать градации, отделяющие плагиат от заимствования и заимствование от творческого претворения. Здесь решает художественный такт, чувство меры. Остается непреложной истиной, что лишь глубокая творческая переработка переосмысливает интонации и делает их собственностью нового композитора.

К сожалению, ряд непереработанных, т. е. механических заимствований и повторений, мы встречаем в целом ряде песен. Так, фрагмент из старой революционной песни «Варшавянка»2 получает свою весьма близкую аналогию в «Песне о Сталине» И. Дунаевского (первые четыре такта

_________

1 См. «50 песен», № 24. 2.

2 Там же, № 3, тт. 1–4.

вступления хора). Казачья песня — «По Дону гуляет казак молодой»1 пассивно воспроизводится И. Дунаевским в «Молодежной» и Л. Бакаловым в «Песне о Буденном».

Мелодика и гармония «Колыбельной» И. Дунаевского (из фильма «Цирк») чрезмерно напоминают один из лейтмотивов оперетты Кальмана «Баядера» (песня графа Армана «Лотос бледный мой, стражду я»2). Некоторые обороты «Лунного вальса» И. Дунаевского слишком непосредственно восходят к оборотам Es-dur’нoro вальса Легара («Zorika, Zorika, kehre zurück») из оперетты «Цыганская любовь». Отрывок из песни «Пой и смейся, дорогая» И. Дунаевского (из фильма «Путь корабля», тт. 1–6 мелодии голоса) близко напоминает известную «Chanson triste» для ф-п. Калинникова. Недавно опубликованная в сборнике «Песни советских железнодорожников» песня «Комсомольский паровоз» Д. Кабалевского содержит интонации, непосредственно заимствованные из «Песни о родине» И. Дунаевского. В. Фризе в своей «Песне о вожде» использует (в припеве) обороты, почти тождественные оборотам из «Песни о Волге» И. Дунаевского.

В заимствованиях нет ничего неприемлемого, когда они указываются. Вот, например, А. В. Александров в песне «По долинам и по взгорьям» или Ю. Л. Вейсберг в песне «Комсомол и деды» — прямо указывают, что мелодии песен им не принадлежат. И это правильно. Но всякое неоговоренное заимствование вводит слушателей (да и исследователей!) в заблуждение. Думается, что нашим композиторам следовало бы всегда указывать источники заимствований.

Возвращаюсь, однако, к моей основной теме.

Черты мелодического однообразия в массовых песнях нередко усугубляются чертами однообразия ритмического. В данных мною примерах и ссылках это ритмическое однообразие выступает довольно явственно. Отмечу особо одну черту массовых песен: монотонность повторяющихся в них ритмических фигур. Особенно бросаются в глаза две фигуры: первая

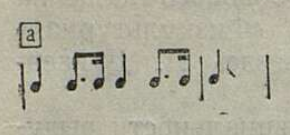

— назовем ее условно а, и вторая б, очень близкая к первой:

— назовем ее условно а, и вторая б, очень близкая к первой:

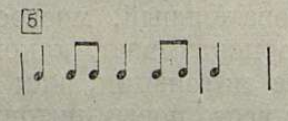

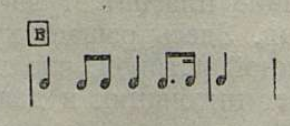

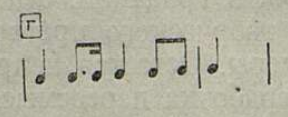

Упомяну также излюбленные варианты этих ритмических фигур — в и г , — а именно: и

и

Я насчитал 53 песни, в которых первая ритмическая фигура (а) играет (обычно решающую!) роль.

Спрашивается, откуда такое пристрастие к одной и той же ритмической фигуре? Оно легко объяснимо, если мы обратимся к некоторым первоисточникам, особенно, к старым революционным песням, где широко исполь-

_________

1 См. «Песни казаков», № 33.

2 См. клавир «Баядеры». Л. 1926, стр. 10–11.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 8

- Симфония памяти С. М. Кирова 11

- Об интонациях массовых песен 17

- Народные песни горцев Восточной Грузии 28

- «Царь Максимилиан» 38

- Советские школы пианизма. Очерк 4: Школа Леонида Николаева 50

- Воспитание вокалиста 58

- Конференция о советской опере 63

- «Гдовская старина» в Московском театре народного творчества 67

- Музыкальная жизнь Армении 70

- Хроника 78

- Книга о Балакиреве 79

- Произведения клавесинистов под редакцией А. Юровского 80

- Музыка фильма и ее «теоретики» 89

- Новые издания 97

- «Откровение» г-на Шеринга 98

- Музыкальная жизнь за рубежом 100

- Письмо Артура Онеггера 105

- «Гимн труду» 106