отсутствуют ясность и простота. Бесцельная динамика не приводит (и не может привести) к желаемому результату, противоречия не разрешаются. По эмоциональному складу 3-я и 4-я сонаты близки 10-й симфонии Мясковского.

Вторая соната Мясковского (ор. 13, fis-moll; 1912) бесспорно лучшее его фортепианное сочинение. Глубина мысли, сила выражения, поразительное мастерство делают эту сонату первоклассным произведением большого масштаба.

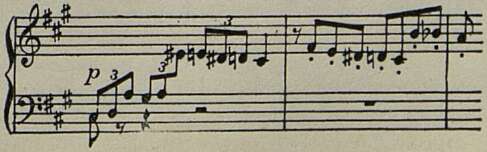

Небольшое вступление звучит как заклинание, как призыв. В басу появляется основная тема (в расширении). Короткая пауза... и каскады пассажей левой руки открывают путь яркой, упругой, волевой теме борьбы:

Прим. 5

Разрастаясь — в могучем, стихийном движении, — преодолевая на своем пути все преграды, эта тема властно приковывает к себе внимание. Связующая партия, начинающаяся Аs-dur’ным квартсекстаккордом, приводит ко второй теме, женственной, полной любовного томления и неги:

Прим. 6

Во втором проведении этой темы она дается в расширении, на фоне причудливого узора легких фигураций. Знакомый уже ход, построенный на интонациях побочной темы (ранее он отделял первое проведение побочной темы от второго), подготовляет появление заключительной партии — темы dies irae. На фоне грозно рокочущих басов эта суровая хоральная тема звучит как надпись при входе в дантовский ад: «Оставь надежду всяк, сюда входящий»... Тотчас за dies irae начинается разработка — исключительная по силе драматизма, выразительности и мастерству.

Побочная тема, изложенная в виде канона, приводит к репризе вступления, которая и является основной кульминацией разработки.

Первая тема появляется в h-moll (субдоминанта), побочная — в D-dur. Реприза дается без сокращений и переходит в большую, величественно-суровую коду.

Кода написана в форме фугато, на основной теме сонаты:

Прим. 7

Цепь сложнейших имитаций (в стретто) сплетается с темой dies irae.

Стретто приводит к заключительной кульминации всей сонаты, к концовке огромной силы: в ней снова звучит первая — мужественная, волевая тема и тема dies irae.

Потрясающий драматизм музыки, сила художественного воплощения философского замысла — все это позволяет сравнивать 2-ю сонату Мясковского с такими произведениями, как h-moll’ная соната Листа, как соната ор. 106 Бетховена.

Последний, наиболее плодотворный и яркий период творчества Мясковского, особенно период создания последних (15-й–18-й) симфоний — не нашел еще отражения в его фортепианном творчестве («Простые вариации» и детские пьесы, появившиеся в 1938 г., были написаны очень давно и сейчас лишь реставрированы).

Познавательное значение фортепианных сочинений Мясковского — при всем мастерстве и высоком художественном уровне отдельных произведений — ограничено рамками внутреннего мира тонко чувствующего и глубоко переживающего художника. Все они — субъективные итоги давно минувшего этапа творческого развития композитора.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Вторая Сессия социалистического парламента 7

- Фортепианное творчество Н. Мясковского 13

- Пушкинские романсы С. Фейнберга 19

- А. Серов — классик русской музыкальной критики 27

- Памяти Константина Сергеевича Станиславского 54

- Музыка в быту ямальских ненцев 59

- Музыкальная жизнь Таджикистана 64

- Как работает Ленинградский Союз советских композиторов 72

- Московский Союз композиторов на путях перестройки 74

- Дом культуры Армянской ССР в Москве 78

- А. А. Иоаннисян 81

- В союзах советских композиторов 81

- Музыка на Всесоюзном физкультурном параде 82

- Пополнение музыкальных музеев 83

- Оперы Дзержинского на граммофонных пластинках 83

- «Очерки по истории танцовальной музыки» М. Друскина 85

- «Эдвард Григ» — брошюра Ф. Айзенгардт 89

- Новые издания 92

- Алан Буш (К приезду композитора в СССР) 94

- Письмо из Испании 95

- Письмо из Чехословакии 96

- Музыкальная жизнь на Западе 97

- Музыкальные новинки Запада 100

- Книжные новинки Запада 100

- Нотное приложение. «Песня сердца» 101