Первая соната (d-moll, op. 6) написана в период 1907–1910 гг. Несмотря на отдельные удачи, интересные детали, она все же не дает еще представления о стиле зрелого Мясковского. Первая соната Мясковского не самостоятельна: она точно губка, которой композитор «стирал в своей памяти» музыкальные впечатления. В ней можно найди черты многих композиторов, и в первую очередь — Чайковского, Глазунова, отчасти Скрябина.

Соната состоит из четырех частей. Первая часть — вступление, в форме фуги. Большой подъем приводит к органному пункту на доминанте; нарастание постепенно спадает, и после паузы начинается сонатное Allegro в основной тональности (вторая часть). Первая тема — энергичного, напористого характера — хорошо контрастирует с напевной, элегической побочной темой. Тяжеловесная заключительная партия завершает стройную экспозицию. Кульминация разработки, как обычно, наступает на тональном квартсекстаккорде; пассаж на доминанте приводит к сжатой репризе. Несколько тактов из заключительной партии экспозиции заменяют коду.

Третья часть — широкая трехчастная песня со вступлением. Дважды повторенная тема сменяется новым эпизодом, построенным на побочной теме второй части. Доминантовая кульминация эпизода приводит к повторению темы, изложенной канонообразно, и маленькой коде. Все проведения основной темы (до среднего эпизода и после него) даны в вариационном изложении.

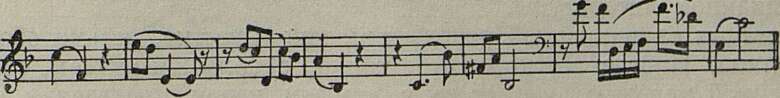

Финал — тоже сонатное Allegro, с чрезмерно растянутой связующей партией. Кода финала (по способу изложения напоминающая финал 4-й сонаты Скрябина) построена опять-таки на побочной теме второй части (представляющей собой развитую тему фуги). Это лейтмотив сонаты:

Прим. 3

Несамостоятельность музыки в первой и второй частях сонаты искупаются теплотой и искренностью мелодики — чего нельзя сказать о третьей и четвертой частях: они значительно бледнее. Сейчас гармонический язык сонаты кажется весьма простым. Но в период 1907–1910 гг., когда создавалась соната, язык ее звучал по-своему изысканно. Технически соната сделана хорошо, если не считать некоторых длиннот.

Третья, одночастная соната (c-moll, ор. 19) написана в 1920 г. Она перегружена гармоническими «утонченностями», мешающими впечатлению естественности в нарастаниях. Музыкальный материал, за исключением яркой первой темы, плохо укладывается в сознании. Вехи, отделяющие один эпизод от другого, неясны. Вся соната производит впечатление непрерывных нагромождений.

Четвертая соната (c-moll, ор. 27; 1925) носит (за исключением второй части) следы формалистских влияний западной музыки.

Подобного рода эпизоды (из вступления) способны прежде всего вызвать недоумение:

Прим. 4

Гармонический язык первой части усложнен до последней степени. Гармоническое «облачение» основных тем сплошь и рядом претенциозно и надуманно. Принцип линеарности, последовательно проводимый в первой (и в третьей) части, приводит к тому, что, например, фуга, с которой начинается разработка, производит впечатление неестественных, надуманных «сплетений». В третьей части сонаты — рондо — удачно сделан средний эпизод (побочная тема первой части, обрамленная «кружевом» пассажей). Контрастирующий материал главной партии рондо, первой и второй побочной, разнообразное, стремительное «токкатное» движение — все это представляет благодарный материал для пианиста. Но пресловутая линеарность приводит зачастую и здесь к излишней гармонической остроте. А когда такая «острота» заполняет 19 страниц, она, естественно, производит гнетущее впечатление.

Совершенно отлична от крайних частей 4-й сонаты средняя часть — интермеццо (в темпе «quasi sarabanda»).

Чудесная мелодия, ясность гармонического плана, благородство музыкальной мысли делают эту часть равноценной лучшим страницам фортепианной литературы.

Принцип вариационной разработки, как известно, весьма обогащает изложение. Иногда Мясковский тонко, с большим вкусом, сохраняя неизменной мелодию, одевает ее в каждом новом проведении в иной гармонический наряд (великолепный образец — «Напев», № 1 из ор. 29). Иногда же — как в данном случае — гармонии остаются теми же, но меняется фактура. Три раза появляется в начале интермеццо основная тема — и каждый раз в ином изложении. После среднего эпизода (два периода) роль связующего звена выполняет прекрасный четырехголосный канон, построенный на основной теме. В третьей части интермеццо основная тема появляется два раза (опять в новом изложении). Небольшое заключение завершает эту замечательную пьесу, которая может быть украшением любой концертной программы.

Из других фортепианных произведений Мясковского это интермеццо можно сравнить, пожалуй, только с его второй сонатой.

Формально (технически) в 3-й и 4-й сонатах все «безупречно».

Первые темы в этих двух сонатах родственны основной теме 6-й симфонии Мясковского. В этих темах есть яркие интонации, мелодические зерна. Но они не получают развития. Они «растворяются» в непрерывном искусственном движении, нигде не достигая полноты музыкального мелодического образа. Музыкальная мысль дробится, в изложении

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Вторая Сессия социалистического парламента 7

- Фортепианное творчество Н. Мясковского 13

- Пушкинские романсы С. Фейнберга 19

- А. Серов — классик русской музыкальной критики 27

- Памяти Константина Сергеевича Станиславского 54

- Музыка в быту ямальских ненцев 59

- Музыкальная жизнь Таджикистана 64

- Как работает Ленинградский Союз советских композиторов 72

- Московский Союз композиторов на путях перестройки 74

- Дом культуры Армянской ССР в Москве 78

- А. А. Иоаннисян 81

- В союзах советских композиторов 81

- Музыка на Всесоюзном физкультурном параде 82

- Пополнение музыкальных музеев 83

- Оперы Дзержинского на граммофонных пластинках 83

- «Очерки по истории танцовальной музыки» М. Друскина 85

- «Эдвард Григ» — брошюра Ф. Айзенгардт 89

- Новые издания 92

- Алан Буш (К приезду композитора в СССР) 94

- Письмо из Испании 95

- Письмо из Чехословакии 96

- Музыкальная жизнь на Западе 97

- Музыкальные новинки Запада 100

- Книжные новинки Запада 100

- Нотное приложение. «Песня сердца» 101