советскому певцу свободно петь и всеми средствами музыкально-драматической выразительности передавать переживания героя.

Небольшое замечание о характеристике отрицательных образов. В силу схематически «общей» характеристики офицеров («драконий» лейтмотив), эти образы получили некоторую суховатость и однотонность. Здесь следует указать на опыт советской драматургии, и особенно драматургии Горького, раскрывающего звериный облик врага — полно, убедительно, многообразно, а не однотонно, ходульно.

Чишко совершенно не дает отрицательным персонажам песенных форм. В лучшем случае они получают ариозно-речитативные монологи. Это делает их партии скучными, художественно-неубедительными. Обращаясь опять-таки к классике, мы видим, что отрицательные персонажи, обрисованные художественно-полноценно, ярко, сочно, нисколько не теряют своих отрицательных качеств (например Грязной в «Царской невесте» Римского-Корсакова, Владимир Галицкий в «Князе Игоре» Бородина).

Из отрицательных персонажей особенно неубедителен Алексеев, партия которого целиком выдержана на неловкой, ходульной речитативной декламации.

Среди других недостатков надо указать на мало интересные частушки инвалида Поршеня; этот музыкально-безвкусный номер выпадает из общего драматургического развития и лишь затягивает действие.

Следует отметить некоторое однообразие приемов композитора, в частности стандартность оркестровых концовок лирических песен, непременное затухание тонического аккорда с восходящей гаммой у арфы.

О премьере оперы «Броненосец Потемкин» в Большом театре СССР (5/I 1938 г.) уже написано немало рецензий, в которых отмечается удача театра, прекрасная игра коллектива солистов, большой успех коллектива хора, великолепная работа дирижера спектакля — заслуженного деятеля искусств Мелик-Пашаева. Можно только отметить еще раз, что спектакль правильно вскрывает содержание оперы, в реалистическом духе трактует образы потемкинцев. Хотелось бы только большего движения, большей динамичности в массовых сценах, временами недостаточно подвижных, увлекающих, живых.

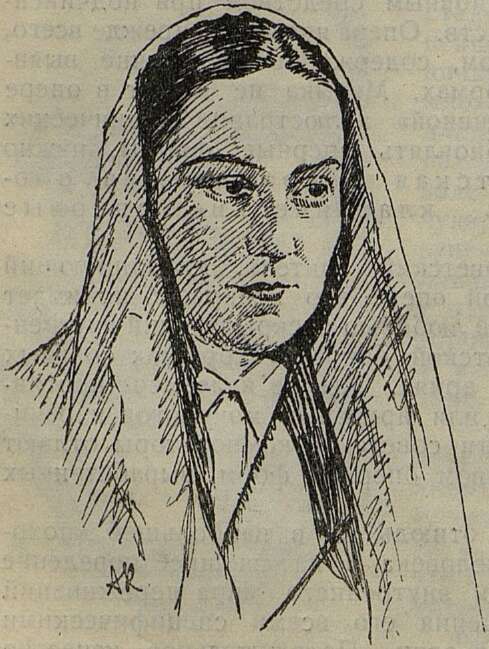

Рис. А. Костомолоцкого.

«Броненосец Потемкин» в ГАБТ’е. Засл. артистка респ. В. Давыдова в роли Груни.

Рис. А. Костомолоцкого.

«Броненосец Потемкин» В ГАБТ’е. Засл. деятель иск. В. Политковский в роли Качуры.

Отлично проводят свои роли артисты А. Пирогов (Вакулинчук), Политковский (Качура), Ханаев (Матюшенко), Давыдова (Груня); из отрицательных персонажей отметим Сливинского (барон Клодт) и Колтыпина (Ведермейер).

Нужно сказать, что именно в сценическом воплощении становятся особенно заметными недостатки оперы, которые не может скрыть в целом прекрасная работа коллектива театра. К замечаниям нашей критики о недочетах постановки следует прибавить замечание о недоумении, вызываемом мистически-призрачным «оформлением» пролога. Трудно разобрать, что происходит на сцене. Совершенно непонятно, почему прекрасный реалистический хор собравшихся на сходку матросов перенесен из реальной обстановки на какой-то призрачный корабль. Эта ненужная «выдумка» мешает слушать музыку, — внимание зрителя занято не музыкой, а желанием разглядеть, что же происходит в «мистическом» полумраке сцены.

Другое замечание: в 5-й картине совершенно пропадает торжественно-гневный характер траурного марша рабочих, звуки которого еле доносятся из-за сцены и заглушаются фанфарной музыкой, которая выдержана в оркестре с начала картины как общий «звуковой фон».

Но это частные недочеты. В целом же нужно признать, что Большой театр создал еще один хороший героико-революционный спектакль, получивший заслуженное одобрение массового зрителя.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Вокальное творчество Н. Мясковского 6

- Нико Нариманидзе 15

- Фортепианный концерт А. Баланчивадзе 23

- Трибуна читателя 32

- О народной хоровой культуре 42

- Ашуг Дживани 53

- Инструментальная музыка немцев Поволжья 63

- Моя творческая работа 75

- «Броненосец Потемкин» О. Чишко 79

- Музыкальная жизнь 88

- Критика и библиография 91

- Алфавитный указатель за 1937 год 95