нарушает напряженность пушкинского изложения. Коваль не сумел довести линию развития удачно найденного музыкального образа до страстного звучания пушкинского стиха. А это в свою очередь привело и к некоторой обезличенности музыкального языка.

Не согретая внутренним дыханием, живая речь, которою написана вся песня в целом, теряет здесь свою интонационную выразительность и сбивается на риторику.

И все же общее впечатление от этой песни очень сильное. Она глубоко впечатляет своей взволнованностью и той многогранностью чувства, которая придает пушкинским элегиям, в отличие, скажем, от сентиментально-лирических элегий Жуковского, такое жизненно-полнокровное звучание.

Это стремление к последовательному раскрытию образа в его движении, определившее преобладание в «Пушкиниане» драматической формы песни, нашло свое выражение и в самом характере мелодики. Отличительная особенность мелодического языка «Пушкинианы» — гибкость и разнообразие: речитативно-декламационный в выражении философских мотивов пушкинской поэзии, он становится напевным в воплощении интимной лирики Пушкина. Это можно проследить в каждой песне и во всем цикле в целом.

Взять хотя бы, к примеру, первую песню цикла «Так, полдень мой настал». Напевную, возвышенно приподнятую декламацию первых начальных фраз: «Так, полдень мой настал, и нужно мне в том сознаться, вижу я...» — сменяет широкий, напевный, мелодический эпизод: «Благодарю за наслажденья, за грусть, за милые мученья...» — который, в свою очередь, уступает место чисто разговорным интонациям: «...Простите ж сени, где дни мои текли в глуши...»

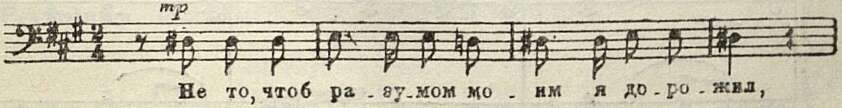

При всем многообразии, мелодика «Пушкинианы» тяготеет всеже к напевному декламационному стилю. Именно через напевность пушкинского стиха, через его ясную декламацию Коваль подходит к последовательному раскрытию пушкинского образа. Вокальная линия все время тяготеет в своем развитии к интонационно-мелодическому развертыванию поэтического текста и является своего рода выразительным музыкальным комментарием к последнему. Отсюда как бы говорящий характер этой мелодики, она почти всегда строится по принципу соответствия каждой интонации — соответствующему новому слогу стиха:

Пример 2а

Пример 2б

Подобного принципа интонирования поэтического текста Коваль придерживается во всех песнях цикла, что придает его песенной мелодике характер певучей декламации.

Это очень отчетливо выявляется в четвертой песне — «Разлука». Анализ мелодического построения ее обнаруживает не только декламационный характер песни, но и полнейшую обусловленность ее мелодического развития развертыванием интонационного звучания самого стихотворного текста.

Это нетрудно проследить:

Блеснет ли день за синею горою,

Взойдет ли ночь с осеннею луною —

Я все тебя, прелестный друг, ищу...

Следуя лирическому нарастанию приведенных строк, музыкально интонационное развитие идет от мелодической декламации первых двух строк к пластической мелодической линии третьей строки, с ее продолжающимся «дыханием» в фортепианной интерлюдии:

Пример 3

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Памяти товарища Орджоникидзе 7

- Пушкин и музыка 13

- Романсы В. Гайгеровой 42

- «Пушкиниана» М. Коваля 50

- «Сказка о рыбаке и рыбке» Л. Половинкина 67

- Работа над оперой «Капитанская дочка» 81

- Творчество Н. Иванова-Радкевича 84

- Музыкально-критические фрагменты 93

- Поль Робсон 96

- Лев Оборин 97

- Как не нужно проводить показы 99

- Работа научно-исследовательского музыкального института при Московской консерватории 100

- Запись народных песен в Армянской ССР 103

- Сатирикон 104

- Народное музыкальное движение во Франции 106

- Песни ленинградских композиторов о героической Испании 110

- Указатель произведений советских композиторов на тексты и сюжеты Пушкина 111

- Нотное приложение. «Мне вас не жаль, года весны моей» 123