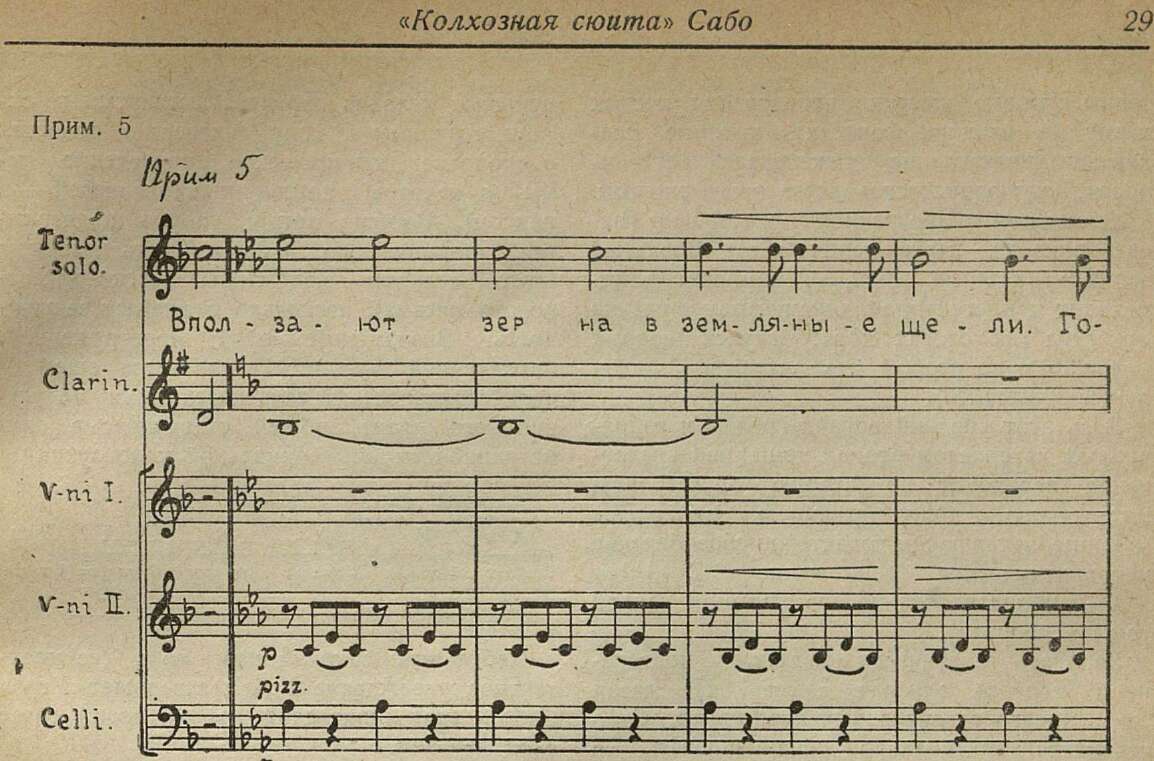

Прим. 5

Эта плагальная, «ровная» тема не контрастирует первой, основной, теме, ... а лишь дополняет ее. Появление ее не подготовлено широким модуляционным планом: небольшая интерлюдия, ей предшествующая, дает лишь резкое, неожиданное смещение:

[пример]

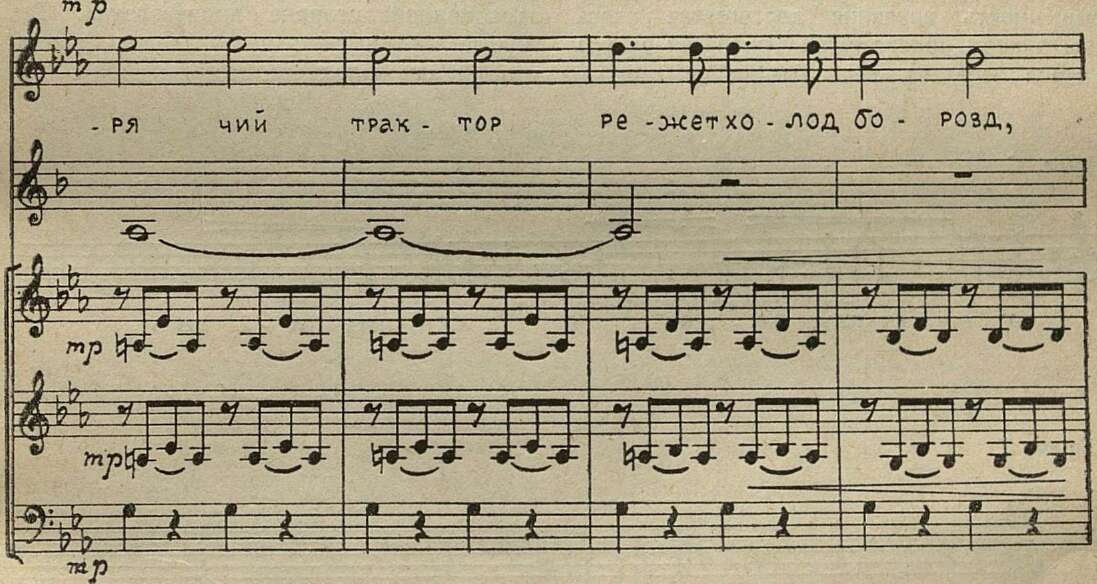

Развитие гармонической ткани второй темы: Es— f — Des— f— F (первая тема) также лишено модуляционных переходов. Здесь отчетливо проведен характерный для Сабо принцип гармонических напластований, движение которых определяется медленным сползанием баса. В партии хора, как бы прослаивающего основную мелодию (tenor — solo), очень харак-

терны суровые, жесткие чередования пустых квинт (в верхних голосах), которые усиливают впечатление тяжеловатой статичности, «приземистости» всего этого эпизода.

От мягкой и прозрачной оркестровки (начало эпизода — партия тенора соло: «Вползают зерна в земляные щели...») композитор переходит к постепенной динамизации звучания оркестра (на словах хора: «гнулся щедрый колос...» и во второй раз аналогично: «будущее мчится...»).

Весь этот средний эпизод (целиком заполняемый материалом второй темы) непосредственно переходит во вторую оркестровую интерлюдию, подготовляющую репризу (в конце интерлюдии характерно своеобразное метроритмическое торможение — 2/2— 3/2 — 2/2 — как подготовка нового движения первой темы в репризе).

Реприза —тематически — является повторением первого эпизода «Утра». Не давая здесь нового развития основной темы, Сабо стремится максимально динамизировать ее звучание, подчеркивая это и новым пульсом движения (триолями — в сопровождении темы). Насыщенность звучания достигается здесь новым планом оркестровки. Триолевая фигура движения передана меди (tromp. е tromb.); основная мелодия поручена вытянутым в октаву струнным и хору (интересно отметить в репризе каноническое проведение темы у валторн, альтов и виолончелей — в унисон). Вообще автор, упорно подчеркивая динамическую напряженность репризы (густо, «слоями», наложенные краски оркестрового письма), несколько отяжеляет ее звучность. Впечатление этой перегруженной, отяжеленной звучности усиливается еще общей статичностью тематического и модуляционного плана, общей статичностью симметричной схемы, формальной конструкции:

[пример]

Небольшая лаконическая кола (четырехтактное утверждение C-dur’a) завершает «Утро» Сабо, — этот лирический пейзаж новой совет ской деревни. Досаднейшим недочетом этой части сюиты является небрежное отношение автора к декламационной стороне произведения. Такие грубые метрические несовпадения текста и музыки, как напр.:

[Прим. 6]

[Прим. 7]

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- С. М. Киров 3

- Проблема музыкальной драматургии в тонфильмах 7

- «Колхозная сюита» — Сабо 24

- Мой творческий путь 36

- Заметки дирижера 50

- Рихард Вагнер в России 52

- Новое о Вагнере в России 54

- Памяти Л. В. Собинова 56

- Дирижер С. А. Самосуд 62

- Концерт виолончелистки Раи Гарбузовой 64

- Вестминстерский хор в Москве 65

- Концерт Мориса Марешаль 66

- Концерт виолончелиста Армена Георгиан 67

- Хроника музыкальной жизни Ленинграда 68

- К началу учебного года в Северном краевом музтехникуме 69

- Курску необходимы плановые концерты 69

- Еще о джазе 70

- По страницам зарубежной печати 74

- Как репетируют и играют американские оркестры 77

- Хроника 77

- За советский учебник музыкальной грамоты 78

- Ф. Шуберт. Песни на тексты Гете 86

- «Вагнериана» 87

- Открытое письмо Союзу Советских Композиторов, его оборонной секции и всем композиторам СССР 98