двух произведений, несмотря на то, что первое из них является текстовой основой второго. Вместе с тем, это сопоставление раскрывает специфические черты музыкальной лирики Франца Сабо.

В «Песне трактористки» Гидаша основной стержень тематики — мотив гулянки в колхозе:

Ну-ка, спляшем!

Ты на каблучках —

Ай, да ах, да ах!

Так замчишь меня, закрутишь,

Что темно в глазах!

Ай да парни!

Мой— ловчее всех!

Эх, да эх, да эх!

С двумястами трудоднями

И гулять не грех!

В сущности то, что это — песня именно трактористки, явствует лишь из одного второго куплета:

Милый едет,

Конь его стальной, —

Гой, да гой, да гой! —

Рвет железными зубами

Колос золотой.

Все стихотворение задумано как веселая песня на гулянке, в которой растворен, расплавлен мотив работы. Он играет здесь подчиненную роль: это — лишь живое, яркое, но мимолетное воспоминание в увлекающем задорном весельи колхозной молодежи, претворенном в форме песни-танца. Причудливый, острый танцовальный ритм, прерывистые «удалые» восклицания (в центре каждого куплета: «Эх, да эх, да эх!...», «Гой, да гой, да гой...», «Ах, да ах, да ах!..» и т. д.) лишь подчеркивают стержневой мотив безудержного молодого веселья.

Совсем другое — у Сабо. Первая часть разбираемой сюиты задумана им как картина выхода трактора в поле с песней! И не случайно композитор меняет заглавие: «Трактор идет...». И не случайно он так широко и ярко использует средства музыкально-живописной изобразительности, предпосылая песне-хору (собственно первой части сюиты) оркестровое вступление, в котором — опять- таки в плане живописно-изобразительном — разработана характерная «деталь»: мотив работы, — движение трактора.

Сабо подчиняет текст Гидаша своему художественному замыслу. И замысел композитора гораздо шире и вместе с тем своеобразнее поэтического текста. Сабо синтезирует в своем произведении: ритм работы (toccata), шум идущего трактора (характерный колористический фон; в песне-хоре — особенно ярко в оркестровых интерлюдиях) со здоровым, сочным весельем трактористки (основной образ; см. пример 2), которой —

«с двумястами трудоднями

и гулять не грех!..»

Делает это композитор — как мы видели — очень ярко и смело; но, подчиняя совершенно определенно выраженное содержание поэтического текста Гидаша своему замыслу, он неизбежно наталкивается на противоречие текста и музыки. Текст не может заполнить глубокий замысел композитора. И если в музыке достигается яркое изображение радости труда — раскрытое в плане романтической лирики, — то текст снижает восприятие замысла композитора, настойчиво подчеркивая мотив веселья, мотив гулянки. Да и с точки зрения сюжетной правдивости целого трудно себе представить возможным выход трактора в ноле с такой песней (я имею в виду здесь опять-таки текст песни, противоречащий общему замыслу музыкального воплощения).

Заметил ли это противоречие композитор? Стремился ли он преодолеть, разрешить это противоречие? Думаю, что нет. Во всяком случае — он прошел мимо этого противоречия, он смял его в стихийном порыве своего лирического рассказа о радостном труде колхозной жизни.

«Утро»

Активному, радостному, жизнеутверждающему началу первой части «Колхозной сюиты» противопоставлено лирически-созерцательное «Утро» (Andantino). Здесь с новой силой раскрываются те же характерные черты стиля Сабо: выразительная, лаконически-простая мелодика, диатонический склад, жестковатотерпкая, суровая гармония, «пластами» уложенная в общий план композиции. «Утро», как и первая часть сюиты,— картинно-симфонический фрагмент лирической повести о колхозной жизни. Но если первую часть по замыслу композитора можно было бы характеризовать как песню о радостном труде новой советской деревни, то вторая— в своей основе является лирическим пейзажем.

И здесь Сабо, изменяя заглавие стихотворения Гидаша «Колхоз» (не совсем оправданное) на «Утро», конкретизировал, уточнил замысел своего произведения. Свежие и яркие краски осеннего утра в колхозе — вот любовно очерченный композитором фон его лирических раздумий о новой жизни:

«... но путь раскрыт:

к нам будущее мчится!..»

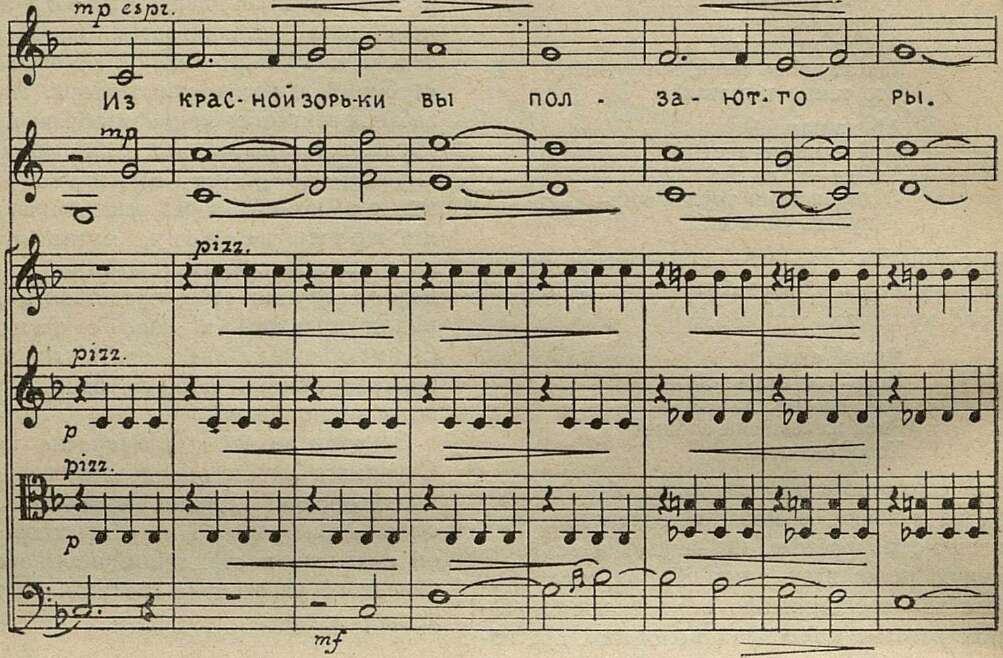

В основе всей части лежит превосходная певучая тема — meditation (раздумье):

(хор и вытянутые в октаву валторны на фоне прозрачного, легкого pizzicato струнных).

Эта сочная и простая тема раздумья, протяжная напевность которой так хорошо соответствует осенним краскам утреннего деревенского пейзажа, полна спокойной романтической созерцательности. Суровая и четкая, как осенние очертания холмов в красноватом блеске восходящего солнца, она напоминает яркие образы северной природы в лирической поэзии Грига. В ее медленных ползучих изгибах высказано до конца лирическое ощущение созерцаемого пейзажа (здесь можно говорить о несомненных импрессионистских влияниях в лирике Сабо). Она статична и симфонического развития не получает (это характерно для всего тематического материала, используемого композитором). Тем большее значение получают красочно-гармонические напластования с их яркой, живописно-романтической изобразительностью.

В этом плане чрезвычайно показательна вторая часть этой темы — на слова: «ложится дождь» — с ее «капающим» ритмом деревянных (fl., ob., cl., fag. —на педали медных) и фигурацией струнных.

Вторичное проведение этого же тематического материала («Ломает плуг ледок осенних пашен, еще годок, и где невзгоды каши...») в аналогичной оркестровке приводит через плагальное движение рефрена: «где невзгоды наши...» к светлому, сияющему C-dur’y. Следующая отсюда небольшая интерлюдия импровизационного характера (на том же материале) служит связующим звеном (смещение плана!) для изложения второй темы (в Es; tenor solo и хор):

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- С. М. Киров 3

- Проблема музыкальной драматургии в тонфильмах 7

- «Колхозная сюита» — Сабо 24

- Мой творческий путь 36

- Заметки дирижера 50

- Рихард Вагнер в России 52

- Новое о Вагнере в России 54

- Памяти Л. В. Собинова 56

- Дирижер С. А. Самосуд 62

- Концерт виолончелистки Раи Гарбузовой 64

- Вестминстерский хор в Москве 65

- Концерт Мориса Марешаль 66

- Концерт виолончелиста Армена Георгиан 67

- Хроника музыкальной жизни Ленинграда 68

- К началу учебного года в Северном краевом музтехникуме 69

- Курску необходимы плановые концерты 69

- Еще о джазе 70

- По страницам зарубежной печати 74

- Как репетируют и играют американские оркестры 77

- Хроника 77

- За советский учебник музыкальной грамоты 78

- Ф. Шуберт. Песни на тексты Гете 86

- «Вагнериана» 87

- Открытое письмо Союзу Советских Композиторов, его оборонной секции и всем композиторам СССР 98