рокое освещение ленинградской музыкальной жизни в московской прессе, в первую очередь в журнале — «Советская музыка» и газете — «Советское искусство».

7. Сессия одобряет решение ЛССК об организациии специальной секции критики, полагая необходимым установление тесного ее контакта с работой ленинградских исследовательских учреждений (ГАИС, Эрмитаж, Консерватория), а также музыковедческой секции МССК.

8. Сессия отмечает, что вся работа по организаци и развертыванию музыкальной критики должна строиться на органическом участии критиков в плановой работе творческого отдела ЛССК, в том числе — на участии критиков в подготовке, разработке тезисов и проведении дискуссий по творческим вопросам и в анализе отдельных произведений, с целью дальнейшего теоретического обобщения и подытоживания. Лишь при этом условии критика сможет не только быть подлинным организатором и воспитателем массового слушателя и исполнителя, но и воздействовать и направлять художественное творчество, без всякого администрирования и заушательства, так же как и без либерального примиренчества и замалчивания идейных ошибок и срывов.

9. Сессия подчеркивает, что огромные задачи, вставшие перед музыкальной критикой, могут быть разрешены только при условии развертывания метода соцсоревнования и ударничества в борьбе за качество и идейную насыщенность партийно-выдержанной и научно-обоснованной марксистско-ленинской музыкально-критической мысли.

Обращение композиторов Урала

Редакцией получено следующее обращение композиторов и музыкальных деятелей Урала, рапортующих о включении в поход им. XVII партсъезда:

Мы, композиторы и музыкальные деятели Урала, объединяемые Уральским оргкомитетом ССК, включаемся в массовый производственно-творческий поход им. XVII съезда партии.

Вместе со всеми трудящимися нашей страны мы будем рапортовать съезду достижениями нашего советского искусства.

Мы обязуемся дать ряд музыкальных произведений, показывающих героизм нашего строительства, борьбы и побед.

Мы обязуемся дать нашей славной Красной армии ряд высокохудожественных красноармейских песен.

Мы обязуемся поднять качество исполнительского мастерства на высоту требований нашей великой эпохи.

Композиторы и музыкальные деятели Урала вносят в художественно-творческий фонд имени XVII партсъезда следующее:

1. Композитор Маркиан Фролов:

а) написать «Уральскую» симфонию к 1 мая 1934 года.

б) написать ряд массовых красноармейских песен ко дню Красной армии.

2. Композитор В. Н. Трамбицкий:

Закончить оркестровку оперы «Орлена» и написать массовую песню.

3. Композитор В. И. Щелоков:

Написать массовые песни и оркестровое произведение.

4. Композитор Ф. К. Шейблер:

Написать массовые песни и оркестровое произведение.

5. Педагог-вокалист Г. П. Лободин:

Организовать показ творчества советских композиторов.

Включаясь в активную работу по подготовке к XVII сьезду нашей партии, мы призываем всех советских музыкантов, писателей и художников Урала совместно с нами включиться в борьбу за создание художественно-творческого фонда имени XVII партсъезда, за подлинное высокое социалистическое искусство.

По поручению композиторов и муз. деятелей Урала председатель оргкомитета ССК Урала

Фролов

Густав Нейгауз и его изобретения

В 1910 г. Ферруччио Бузони опубликовал проект реформы системы нотописания (Versuch einer organischen Klavier-Notenschrift, Ed. Breitkopf, Leipzig, 1910). Проект вызвал ряд печатных откликов1. Каково было, однако, удивлениe музыкантов и самого Бузони, когда в разгаре обсуждения внезапно обнаружилось, что основные положения проекта Бузони целиком предвосхищены вышедшей за несколько лет до того (и оставшейся малозамеченной) брошюрой другого музыканта — Густава Нейгауза2.

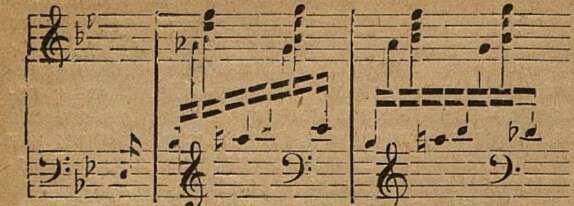

В названной брошюре Густав Нейгауз предъявляет нашей системе нотописания следующие упреки: 1) слишком большое число сгруппированных вместе линеек (5), что затрудняет мгновенную (без подсчета) ориентацию; 2) сложная система знаков альтерации — ключевых и случайных; 3) неодинаковость изображения одной и той же ноты в разных октавах, напр.:

Пример

4) затруднительность быстрой ориентации в приписных линейках; 5) неудобство в чтении, причиняемое сменой ключей, напр.:

_________

1 См. «Die Musik», Jahrgang X, Heft 7,15: «Signale für die musikalische Welt», 1910, №№ 45, 47 и т. д.

2 «Das natürliche Notensystem». Vorgeschlagen und dargestellt von Gustav Neuhaus. Verlag von H. Neuhaus, Bochum, 1906.

6) отсутствие наглядности в изображении созвучий вследствие того, что расстояние (интервал) между нотами не соответствует расстоянию (интервалу) между звуками.

В основу реформированной нотной системы Густав Нейгауз предлагает положить расположение черных и белых клавиш на фортепиано.

Ноты на линейках соответствуют черным клавишам (считая снизу: cis, dis, fis, gis, ais), ноты между линейками — белым (т. е. под первой линейкой — с, над второй — е, под третьей — f и т. д.).1 Таким образом, расположение нот на нотном стане идеально соответствует расположению клавиш на клавиатуре, что устраняет всякую необходимость в ключах, знаках альтерации и прочие отмеченные выше неудобства общепринятой нотной системы.

Мы не имеем возможности входить здесь в рассмотрение деталей проекта Г. Г. Нейгауза. Отметим только, что реформированная нотная система — не единственное сделанное им изобретение.

Еще в 1882 г. он выдвинул проект дугообразной (слегка изогнутой) клавиатуры, более отвечающей радиальности движения наших рук и позволяющей сохранять одинаковое расстояние пальцев от корпуса в любой точке клавиатуры2. Опять-таки и это изобретение Нейгауза предвосхитило (на много лет) нашумевшую впоследствии «дуговую клавиатуру» Фр. Клетсама, демонстрировавшуюся впервые в июне 1909 г. на второй музыкально-промышленной выставке в Лейпциге3.

Мы отнюдь не собираемся давать здесь подробный разбор и защиту обоих изобретений Г. Г. Нейгауза. Разумеется, как самый вопрос о необходимости реформы нашей нотной системы и клавиатуры, так и вопрос о путях этой реформы требует серьезного и тщательного обсуждения. Возможно, что при этом обсуждении те или иные стороны проектов Нейгауза потребуют усовершенствования или даже принципиального изменения. Тем не менее, непрекращающиеся за последние десятилетия настойчивые попытки многих музыкантов к реформам в указанных направлениях4 свидетельствуют во всяком случае о том, что вопрос этот назрел для обсуждения, которое может оказаться небесполезным для дальнейших судеб нашей музыкальной культуры.

Густав Нейгауз — один из старейших советских музыкантов (80 лет) и имеет немалые педагогические заслуги перед нашей музыкальной культурой, как многолетний руководитель музыкальной школы в Елизаветграде (ныне Зиновьевск), из которой вышли такие выдающиеся музыканты, как покойный Ф. М. Блуменфельд, Шимановский, Генрих Нейгауз и др. Он имеет право на внимание к себе и к своим изобретениям со стороны советской музыкальной общественности.

Г. К.

_________

1 По тому же принципу располагаются и приписные линейки.

2 См. «Das Pianoforte mit konkav-radiärer Klaviatur und konzentrisches Anschlagslinie». Vorgeschlagen und dargestellt von Gustav Neuhaus. Berlin 1882, Walther u. Apolant.

3 См. о ней: «Frankfurter Zeitung», 26 Mai 1909, «Die Musik», Jahrgang VIIl. Heft 20; «Signale f. die musikalische Welt», 1909, №№ 20, 35 и т. д.

4 А также в третьем направлении — реформы нашей темперации.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- За массовую песню, за массовую симфонию! 5

- 12-я симфония Мясковского и некоторые проблемы советского симфонизма 10

- Несколько мыслей о Чайковском 26

- Театральная декорация в XVII-XVIII столетиях и ее историко-музыкальные параллели 36

- «Лелио» 46

- О музыковедческой работе Союза советских композиторов 53

- Давид Ойстрах 56

- Концерты Э. Гилельса 58

- Вечер армянской песни 60

- Симфонический концерт Государственного областного техникума 61

- Концерты, библиография, нотография 62

- Итоги конкурса на пионерскую песню 65

- Конкурс на первомайскую песню школьника и пионера 65

- Резолюция 1-й сессии по вопросам музыкальной критики, созванной ЛССК 66

- Обращение композиторов Урала 67

- Густав Нейгауз и его изобретения 67

- Дискуссия о джазе 69

- Хроника западноевропейской музыкальной жизни 70

- Фельетон о песне 71

- За подлинное мастерство пения 75

- К проблеме фортепианной техники 78