классиков, охотно их играют, но не отказываются и от новой музыки. В их исполнении одинаково прекрасны не только ясность музыкального облика Гайдна, романтический пафос раннего Бетховена, но и все богатство музыкальной ткани Квартета Дебюсси.

В одном из симфонических концертов под управлением Ансермэ (с симфоническим оркестром Московской филармонии) с успехом выступил французский виолончелист Морис Марешаль, исполнивший Виолончельный концерт Шумана (a-moll), а также ряд вещей Равеля, де Фальи и других композиторов. Стиль игры Марешаля внешне очень блестящ и способен ослеплять широтой тона, изяществом штриха. Но когда вслушиваешься в его исполнение, то начинает раздражать перевес «красивости» над строгой «красотой». В основе такого искусства лежит салонность — а не настоящий артистизм, «галантность» — а не подлинная страстность.

22 декабря Большой театр СССР показал новую постановку «Спящей красавицы» Чайковского. Над постановкой этой работали режиссер Б. А. Мордвинов, балетмейстеры А. М. Мессерер и А. И. Чекрыгин, художник И. М. Рабинович. Дирижировал Ю. Ф. Файер. Ансамбль нашего балета в его целом настолько блестящ, он такими громадными шагами двигается вперед, что хочется в первую очередь с признательностью отметить работу всех участников спектакля.

Еще недавно многим казалось, что старый, классический балет — это, в конце концов, музейная вещь, случайно сохранившийся в условиях современности осколок исторического прошлого. Такой взгляд неверен, и он целиком опровергается эволюцией нашего балета. Прежде всего, то возрождение народного танца, свидетелями которого мы теперь являемся, показало условность, искусственность граней между «балетом» и «танцем». Ибо народные танцы от простейших форм ведут к высокой исполнительской технике, сближающейся с балетной. Сейчас, несомненно, происходит глубокий процесс насыщения классического балета живыми соками народно-танцовального искусства. И в этом смысле возобновленная «Спящая красавица» — прежде всего великолепный танцевальный успех, свидетельство огромной работы, которая ведется в нашем балете.

Среди отдельных участников этой постановки нужно отметить законченную гармоничность танца М. П. Семёновой (принцесса Аврора), огненность исполнения у О. В. Лепешинской (фея Виолант), изысканное изящество А. М. Мессерера (Голубая птица), характерность танцев у А. А. Цармана (Кот в сапогах) и других. И. М. Рабинович проявил много вкуса и изобретательности в художественном оформлении спектакля, давая выразительные эффекты от «прозрачных декораций». Великолепны костюмы — как по рисункам, так и по качеству выполнения. «Спящая красавица» Чайковского — бесспорно, одно из его самых значительных и самых глубоких по философскому замыслу, какой скрыт за сюжетом из сказочки французского писателя XVII века Шарля Перро, произведений. В «Спящей красавице» — и страстная жажда жизни (от сна к пробужденью), и отголоски глубокого погружения композитора в стихию природы, ибо в «Спящей красавице», конечно, скрыта идея весны, молодости, вступающих в свои права после зимнего сна — творческого накопления сил. Обо всем этом можно много и долго говорить. Но в чем же основной стержень замысла постановщиков балета, и в первую очередь режиссера Б. А. Мордвинова? Должен признаться, что мне показалось, будто постановщики обошлись без поисков такого стержня, а значит, и без стремления придать балету углубленность и вместе с тем внутреннее единство. Получилось — в смысле отдельных сцен, эпизодов, танцев, пантомим и всего прочего — великолепное зрелище, которое имело и будет иметь законный и большой успех у зрителей. Получилась, выражаясь музыкальным языком, «сюита», а не «симфония»; пропали моменты кульминации, высшей догматической напряженности, и в результате балет проиграл в своей художественной осмысленности.

Ю. Ф. Файер — бесспорно, способный дирижер, и хореографические замыслы постановщиков были им угаданы верно. Под его дирижерскую палочку — скажут участники спектакля — легко танцевать. Но дирижер, как это показал спектакль в целом, не взял на себя инициативы в отношении более углубленного раскрытия замысла «Спящей красавицы». Великолепная симфоническая ткань партитуры Чайковского не была широко и полно развернута как в ее общем рисунке, так и в драгоценных деталях. Вот один, как мне кажется, яркий пример. Знаменитый вальс из первого акта ззучал очень «дансантно», под него с изумительной грациозностью сплетались и расплетались гирлянды танцующих. Но в партитуре Чайковского это не просто «шестой номер», а поразительно тонко осуществленный симфонический замысел, сквозь который проглядывает тревожное предчувствие того,

что должно произойти дальше, что предвосхищается всей предшествующей сценой и ее музыкой (относящейся к числу лучших страниц во всем балете). С верным инстинктом гениального артиста Чайковский сумел — полузаметно — вложить и в вальс, который следует дальше, то же глубокое, драматическое напряжение (достаточно вспомнить мрачные синкопы, рассеянные то тут, то там). У Файера это оказалось «сглаженным», то есть попросту незамеченным.

К. Кузнецов

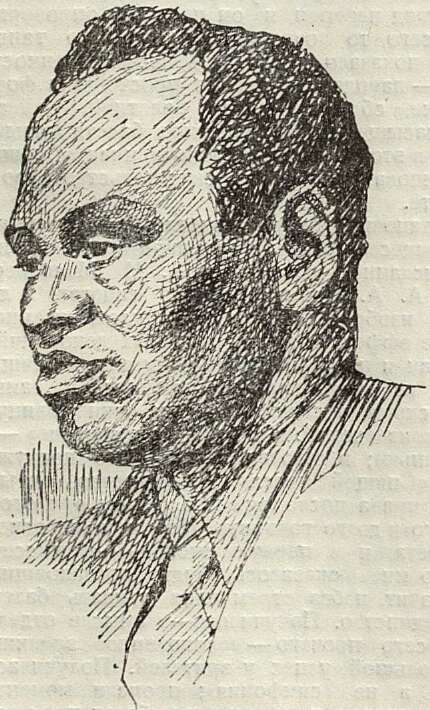

Поль Робсон

16 и 17 декабря в Большом зале Московской консерватории и в Колонном зале Дома Союзов выступил выдающийся негритянский актер-певец Поль Робсон.

Нельзя говорить о П. Робсоне, не зная жизненного и творческого пути этого артиста. Юрист по образованию, Робсон меньше всего помышлял о карьере певца. Он, конечно, пел в хорах и в школе в своем родном городе (П. Робсон родился в 1898 году в городе Принцтоне, штат Нью-Джерси) и затем в университетах — Принцтонском и Коломбия (в Нью-Йорке). Но на сцену он вышел впервые как актер в одном провинциальном театре (1922). В одной из сцен ему по ходу действия надо было свистеть, что ему никак не давалось. Тогда Поль Робсон запел. И запел, естественно, старую негритянскую песню. Этот случай решил его судьбу. С 1925 года Рсбсон, не учась, начал выступать со своими народными песнями. И лишь позднее он занимался года два у Терезы Армитаж и недолго у Прошовского. Эти занятия, давшие П. Робсону вокальную технику, не отвлекли его от прежнего пути. Он остался прежде всего актером, а в своем пении не изменил народной песне.

П. Робсон любит слушать классическую музыку, но петь он хочет только народные песни. Он приостановил дальнейшую работу над «вокалом» из боязни утратить своеобразие национального колорита в своем исполнительстве. Он устоял против соблазна развить силу и металличность звука, что могло произойти за счет его мягкости. Он хочет петь — говорить, петь — сказывать. Ему не по сердцу большие залы. Он предпочитает камерную обстановку, близкое общение исполнителя со слушателями, он любит быть наедине с микрофоном.

Последние пять лет П. Робсон снимается в кино, главным образом в Лондоне. К нам он приехал после десяти месяцев работы в большом фильме. В Лондоне же Робсон постоянно играет в драме, исполняя роли Отелло, Джонса и другие.

В своих московских программах П. Робсон дал главным образом негритянские песни — рабочие песни, песни протеста, Spirituals. Он поет их с большой простотой. Его чудесный бас льется широким, спокойным потоком. Бархатная мягкость голоса такова, что, кажется, ее можно осязать. И так во всех регистрах до крайних верхов, которые звучат особенно мягко.

Иным пение Робсона может показаться монотонным, одноцветным. Но именно так поет свои песни негритянский народ на работе, в быту. Не надо забывать, что ритм в негритянской музыке играет огромную роль. Пение П. Робсона яркий тому пример. В ряде песен это преобладание ритмического начала выступило чрезвычайно выпукло.

Некоторые песни исполнялись в обработке партнера П. Робсона — пианиста и композитора Лоуренса Брауна. Не прерывая аккомпанемента, Л. Браун «композиторским» тенором подпевает Робсону. В исполнении этих песен столько жизни,

Рисунок художника А, Костомолоцкого

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Памяти товарища Орджоникидзе 7

- Пушкин и музыка 13

- Романсы В. Гайгеровой 42

- «Пушкиниана» М. Коваля 50

- «Сказка о рыбаке и рыбке» Л. Половинкина 67

- Работа над оперой «Капитанская дочка» 81

- Творчество Н. Иванова-Радкевича 84

- Музыкально-критические фрагменты 93

- Поль Робсон 96

- Лев Оборин 97

- Как не нужно проводить показы 99

- Работа научно-исследовательского музыкального института при Московской консерватории 100

- Запись народных песен в Армянской ССР 103

- Сатирикон 104

- Народное музыкальное движение во Франции 106

- Песни ленинградских композиторов о героической Испании 110

- Указатель произведений советских композиторов на тексты и сюжеты Пушкина 111

- Нотное приложение. «Мне вас не жаль, года весны моей» 123