щенность трактовки, которая обеспечивает «великим» этого типа такое стихийное, почти гипнотическое воздействие на публику. Приведенная в экстаз, последняя охотно прощает артисту те или иные технические «пятна» или «искажения» текста: ибо великий пианист-романтик заставляет публику ценить не правильность, а убедительность, ибо он — не «мастер», а «потрясатель» (Aufrüttler). Но для такого «экстатического» воздействия артист должен обладать действительно из ряду вон выходящей личностью (индивидуальностью), действительно стихийной — рейзенауэровской, рубинштейновской, листовской— творческой силой. Там же, где эта сила слабеет, немедленно обнажается та опасность дилетантизма, которая является как бы романтическим противодополнением ремесленнической опасности его классического антипода.

5

В конце XIX и в начале XX в. романтический тип «звукотворящей воли» почти безраздельно господствовал в культуре.1 Поэтому когда на авансцену мирового пианизма выступил Бузони, то европейская музыкальная общественность встретила его недоумением и непониманием. «Не подлежит сомнению, что своим успехом в качестве исполнителя Бузони первоначально был обязан недоразумению. Слушали внешнее, — не замечая творческой силы; удивлялись неслыханному совершенству технических средств, - не видя, что они являются лишь выражением неслыханно сконцентрированных душевных выразительных побуждений. Публика и критика долго думали: собственно, Бузони только большой виртуоз,душа, творческая искра отсутствует. Много было толков об «отпугивающей, невыносимой холодности» его игры. Долго были все далеки от понимания этой «холодности» как чего-то намеренного, концентрированного» (стр. 116).

Описанное Мартинсеном «недоразумение» вызвано было тем обстоятельством, что впротивовес господствовавшей тогда романтической традиции Бузони принес с собой новое понимание «выразительности», новый тип «звукотворящей воли». Тип этот Мартинсен называет экспансивным или экспрессионистским, рассматривая его как нечто среднее между классицизмом и романтизмом, как своеобразный синтез этих двух исполнительских «типов». Тип этот отрицает в равной мере романтическую эскизность и классическую мелочность,романтическую приблизительность и классическую педантичность, статическую объективность и экстатический субъективизм. Он стремится не к форме, а к выразительности, не к «извержению», а к концентрации, к «жаркому холоду»; по определению Мартинсена, — к объективизму через преодоление субъективизма. Он мыслит не атомами и не организмами, не нотными знаками и не голыми эмоциями, не линиями и не пятнами, но плоскостями, большими единствами, подобными регистрам органа.2

При этом Бузони применяет — на потребу своему «плоскостному» искусству — и яркую краску и тонкий рисунок, и мерно-чеканную метрику и резкую смену темпа, — и педализацию, «которой не слышно» и густую «микстурную» педаль,3 неизменно подчиняя однако все эти «классические» и «романтические» приемы логике строения плоскостями, выразительности противопоставления плоскостей. Вот почему «большими единствам и должен слушать тот, кто хочет воспринять экспансивное художественное явление в его своеобразной сущности... Тогда лишь оживает то, что в отдельности кажется «холодным» (стр. 116).4 Именно этим объясняется напр, кажущаяся холодность заключения второй легенды Листа в интерпретации Бузони: «не о «чувстве в мелочах» заботится он здесь и не о торжественно-чувственной пианистической «декламации», но о заключении художественного произведения, построенного архитектонически из больших единств. Нечто вроде одного из известных горных ландшафтов Адама Эльсгеймера: справа налево, плоскость за плоскостью постепенно все светлее и светлее, — . последняя же огранена слева узким, подобным выступающей рамке, темным склоном, где единичное служит лишь темному целому» (стр. 117). И сколько ни покачивали головами старые лисгианцы на первых из тех шести исторических клавирабендов, которыми в 1911 г. в Берлине отметил Бузони столетие со дня рождения Листа, — всеже творческая мощь Бузони из вечера в вечер все более покоряла даже сопротивлявшихся, пока в заключение не воцарилось полное единодушие: да, мы имеем здесь абсолютно нового Листа, и тем не менее этот новый Лисг — настолько, же «подлинный», насколько «подлинны» — в равной мере — и драматически - ритмический Бетховен -д'Альбера или Макса Пауэра и насыщенный романтическим звучанием Бетховен Рейзенауэра или Фредерика Ламонда, насколько «подлинен» и Бетховен Никиша, казавшийся сначала — после Бюлова — сплошным искажением,5 и Бетховен Фуртвенглера, производивший такое же впечатление после Никиша.

1 В ходовой фортепианно-педагогической литературе и практике этот тип исполнения и до сих пор еще трактуется как нечто единственно возможное и само собой разумеющееся Но в настоящее время, замечает Мартинсен, для такого взгляда нет уже никаких оснований.

2 «Первостепенное место занимает в нашем случае работа над туше. Она ставит перед нами следующие задачи: приобретение возможно более богатой шкалы динамических ступеней и соблюдение в пределах каждой ступени безупречной равномерности... Чередование оттенков должно происходить известными толчками, как бы в результате смены регистров... Смена регистров, нарастание и убывание звучности должны происходить резкими срывами, в виде уступов, без мелочных динамических переходов». (Wohlt. Klavier Баха в редакции Бузони, том I, первое приложение и примечание к прелюдии № 8).

3 Там же.

4 Ср.: «То, о чем заботится профан или посредственный художник, есть чувство в мелочах, в деталях, на коротких отрезках. Чувство большогоохвата профаны, полухудожники, публика (к сожалению, также и критика!) смешивают с недостатком чувства; ибо все они неспособны слушать большие отрезки, как части еще большего целого» (F. Büsoni, «Offene Entgegnung an die Signale»).

5 Мартинсен рассказывает, как запестрели было партитурами первые бетховенские концерты Никиша, и как поражены были верные хранители бюловских традиций, обнаружив текстовую обоснованность и никишевского Бетховена.

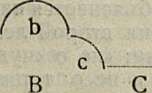

«Плоскостное» мышление, «террасообразные построения» (Вианна- да Мотта) Бузони предопределяют и объясняют его тяготение к органности, его внутреннее родство с Бахом. Насколько «мелочная» редакция бетховенских произведений показательна для Бюлова, настолько же показательны для Бузони его органные транскрипции и редакции Баха с их членением целого на крупные единства, проступающим — подобно некоей программе— уже в том архитектоническом рисунке, которым сопровождает Бузони первую фугу из Wohlt. Klavier.

В отличие от двух предшествующих исполнительских типов «экспрессионистский» пианизм не нашел еще покуда своего выражения в теоретическом труд-, который давал бы всеобъемлющее представление об экспансивном типе фортепианной техники.1 Практически, впрочем, этот пробел возмещает недостаточно еще оцененный профессиональной педагогикой цикл «фортепианных упражнений» (Klavierübung) Бузони, совершенно неприспособленный для работы над техникой «пальцевого» или «дугового» типа, но представляющий гениальную школу фортепианной техники, построенной из «больших единств». Отрицая, с одной стороны, статическую диференцировзнность и опасливость в отношении «игры рукою», с другой — романтическую мягкость, округленность, свободу движений,— техника Бузони строится на мозговых членениях, на фиксированных «позициях», на стальном единстве предплечья (без «кистевых рессор»). Пассажи и гаммы членятся — как умственно, так и двигательно — на крупные целостности,2 определяющие все технические приемы вплоть до принципов апликатуры (употребление всех пяти пальцев в противоположность романтической «трехпалой» аиликатуре, избегание подкладывания первого пальца и пр.). Все это «обеспечивает технике и памяти такую уверенность, такую точность, такую ровность и инструментальную красоту, что средства инструмента кажутся использованными в этой школе вплоть до последних границ возможного» (стр. 123). Венцом этой работы являются включенные в Klavierübung гениальные бузониевские обработки этюдов Паганини-Листа (см. в особенности а-moll'ные вариации, в которых «импровизирующая прелюдийность» Листа превратилась в пианистическое мастерстю тончайшей чеканки), заглавный лист которых объединяет отныне «три самых сверкающих имени инструментального исполнительства последних ста лет» (.стр. 123).

6

Маргинсен далек от мысли сводить все разнообразие пианистических индивидуальностей к одним только описанным им трем типам. Он рассматривает эти последние скорее как выделенные из практики обобщающие характеристики, сравнительно редко встречающиеся в своем «чистом» виде. Гораздо чаще встречаются разновидности этих типов с теми или иными индивидуальными укюнами3 и всевозможные промежуточные градации, в которых «основные» типовые элементы смешаны в самых различных, пропорциях и соотношениях. К этому надо прибавить, что в каждом человеке заложена «тенденция к компенсации односторонности его типа» (Юнг), вследствие чего действительно великие «статики» стремят, я к жизненности и действенности романтического исполнения— точно так же, как великие «экстатики» пытаются достигнуть классической ясности и законченности. Сверх того, каждая эпоха имеет cвой господствующий тип «звукотворящей воли», накладывающий свой отпечаток на форму воплощения всех трех названных типов. Так, в эпоху господства романтизма даже классический тип и пытал на себе сильное воздействие романтических идеалов (Бюлов). Наоборот, в нашу эпоху, характеризующуюся повсеместной острой борьбой «молодого классицизма» против ненавистного ему типа «романтического человека», всякою рода «экстатические» достижения проявляются обычно в изрядно умеренном и затушеванном виде. Таким образом, пианистическая задача состоит отнюдь не в том, чтобы ио. огнать каждого под схему того или иного «типа», но в той, чтобы найти и построить для данного «смешанного» типа соответствующую его персональной «структуре», в полном смысле слова индивидуальную технику.

Все эти соображения отнюдь не умаляют, конечно, ценности мартинсеновского опыта пианистической «типологии». В литературе не было еще до сих пор столь серьезной и содержательной попытки поставить и разрешить — на конкретных исторических примерах — проблему связи фортепианной техники с характером исполнения. Примерные «типы» подобраны Мартинсеном весьма выпукло, описание их сделано блестяще, и каждый вдумчивый наблюдатель без труда подберет к ним достаточное количество ярких аналогий и на современной — в том числе советской — эстраде. Это не исключает однако спогности некоторых выдвинутых Мартинсеном утверждений. Так напр.. нам кажется, что, определяя бюловское искусство как «классицизм», Мартинсен сам оказался в плену романтического понимания классицизма и принял за таковой «аказемизированный романтизм», т. е. романтическое эпигонство, пытающееся - подобно в:якому эпигонству— сгладить «крайности» своей собственной юности и примирить в эклектическом компромиссе два непримиримо враждебных — в своем расцвете — стиля. С другой стороны, мы никак не можем — несмотря

1 Еще до ознакомления с книгой Мартинсена автор настоящих строк закончил — после ряда лет работы — капитальную монографию о пианистических принципах Бузони (неоднократно зачитывавшуюся частями в публичных докладах и лекциях), выводы которой во многом— не во всем — сов iaдают с выводами Мартинсена и которая сможет, как автор надеется, до некоторой степени компенсировать этот пробел.

2 «Комплексы»— по нашей терминологии.

3 Можно было бы напр., подразделить каждый из мартинсеновских типов на две основные разновидности: романтический на «бетховенскии» (Рубинштейн) и «мендельсоновский» ( Гофман), экспансивный — на «конструктивистский» (Петри) и собственно «экспрессионистский» (Шнабель) и т. д.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Обложка1 1

- Содержание 6

- Р. Вагнер 7

- В боях за наследство 15

- К истории «Мейстерзингеров» 49

- О сюжете и музыкальном языке оперы-былины «Садко» 54

- Традиционная школа теории музыки 82

- Трибуна композитора 107

- 1. Москва 107

- Заметки 107

- О себе (1922–1933) 107

- Н. Я. Мясковский и его 12-я симфония 108

- 2. Ленинград 114

- Исторический год 114

- Впереди еще упорная борьба! 116

- К новому этапу 117

- Историческая дата 119

- В репертуарном секторе Готоба оживление 121

- Творческий подъем надо закрепить 121

- К вопросу о советском симфонизме 122

- Расширим границы тематики и жанра 126

- Бытовая музыка — одна из боевых задач советского композитора 127

- Советская музыкальная критика отстает 128

- Против групповщины 129

- Слушателю — советскую музыку 132

- Внимание советской эстраде 133

- Музыкально-историческая перспектива проясняется 134

- О праве композитора на искренность 134

- Мои мысли о годовщине 23 апреля 135

- Творческая атмосфера и композитор 136

- Творческая атмосфера создана 138

- К общей цели 139

- Доверие — могучий стимул творчества 139

- К начинающим рабочим композиторам 139

- Теснее сплотимся вокруг нашего союза! 140

- Больше внимания самодеятельности 141

- О наших долгах 141

- Время крохоборчества миновало 142

- Учусь считать на три 142

- Документы и материалы 144

- Вагнер и Даргомыжский 144

- Из переписки Н. А. Римского-Корсакова и М. М. Ипполитова-Иванова 151

- Из мемуаров М. М. Ипполитова-Иванова 155

- Комментарии к оркестровой сюите «Кавказские эскизы» 159

- Обзор музыкальной жизни 161

- 1. Портреты исполнителей 161

- Анатолий Доливо 161

- 2. ССК. Творческая и организационная деятельность 163

- К пленуму Союза советских композиторов 163

- К вопросу о пропаганде творчества советских композиторов 163

- Музыкальная жизнь в Харькове 164

- Украинские композиторы к 15-й годовщине Октября 166

- 3. В концертах 167

- В симфонических концертах 167

- Концерт из произведений Л. Книппера 170

- К. Гримих — Концерты пианистов-аспирантов МГК 171

- 4. Новые постановки 171

- «Четыре деспота» 171

- «Золото Рейна» в Ленинграде 173

- 5. Некрологи 178

- Эуген д’Альбер 178

- 6. Хроника 179

- За рубежом 181

- Революционный музыкальный фронт 181

- Сборник песен Мусоргского «Юные годы» в оценке журнала «La Revue Musicale» 183

- Хроника западноевропейской музыкальной жизни 184

- Критика и библиография 187

- Техника и стиль в игре на ф-п. 187

- А. В. Рабинович. Осциллографический метод анализа мелодии 194

- Указатель литературы о Н. А. Римском-Корсакове (на рус. языке) 196

- Нотография 203

- Музыкальные новинки, вышедшие за границей в январе–феврале 1933 г. 203