нию c-moll'ной коды (новая тема в хоре и tutti, контрапунктирующая первой теме у труб и тромбонов). Кода является трехчастной песней, в репризе своей разряжающей напряжение. Постепенно затихая, поет мужской хор на фоне арф, фортепиано, литавр и там-тама.

Вторая часть симфонии («Пляс») занимает место скерцо и связана по своему характеру со второй темой первой части. «Втаптывающие» ритмы, перемежающие основной метр на 2/4, разнообразные метры на 5/8, 3/8, 3/4 и внезапно выскакивающие на слабых частях тактов акценты — все это передает бесшабашную удаль, ухарство, стихийный разгул. Инструментовка по группам и преимущественно tutti говорит о массовости, о силе; нарочитая беспорядочность ритма — о неорганизованности, стихийности движения. Такого рода представление о пролетарской революции может быть лишь в сознании, не сумевшем охватить ее сущности, ее классового, исторического смысла.

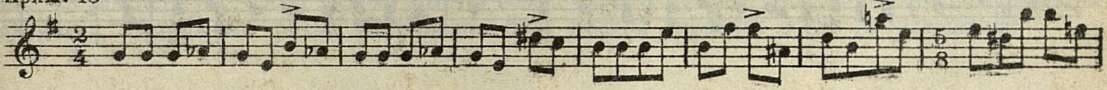

Построение — трехчастное, но каждая из частей в свою очередь тематически делима. Первая тема (e-moll) пробегает сначала у струнных (см. прим. 13), затем в попевке гобоя, перебрасываясь через C-dur к c-moll; дальше идет 4-я тема в g-moll, контрастирующая пляске, ритм которой однако не прекращается ни на такт, но окружает новообразующиеся элементы. Вторая тема напевнее, она изложена фаготом и вскоре уступает место G-dur’ной третьей теме. Затем дана небольшая реприза, проводящая первые две темы — в f и c-moll.

Весь этот сложный тематический комплекс представляет собой только первую часть скерцо.

Прим. 13.

Трио в свою очередь построено довольно сложно. Оно состоит из двух тем, проводимых несколько раз одновременно (полифонически) и разделяемых модуляционными интерлюдиями. Первая тема — гармонико-ритмическая, вторая — мелодическая. Характер обеих тем более спокойный и, я бы сказал, несколько пантеистический. По движению, по интонациям, по инструментовке, из массивной становящейся прозрачной (что обусловлено принципом солирования), трио служит резким контрастом первой части скерцо. С тем большей силой воспринимается возвращение «пляса». Темы проходят в новых для них тональностях в a-moll (первая) и в c-moll (вторая), после чего развертывается кода, синтезирующая две основные темы части — первую тему «Пляса» и первое движение трио. Этим как бы подчеркнута органичность контрастных частей «Пляса».

Третья часть («Колыбельная») — лирический эпизод, играющий роль своего рода большого отступления от повествования, высказывание «от автора». Может быть, это отражение глубоко-личных состояний, может быть, это обращение к более отдаленным этапам прошлого, в котором композитор хочет увидеть элементы связи с настоящим. Это — своеобразный славянский ноктюрн, «ночная музыка», полная засурдиненных звучностей, затаенного журчания кларнетных фигураций, флажолетных призвуков, вздохов женского хора. Ее начинает ostinat’ная хроматическая фигура альтов (a-moll), в которой, пожалуй, можно усмотреть общность с темой вступления к первой части, переведенной в план утонченной лирики.

Постепенно ostinat'ная фраза обрастает движением. Ее тесно «обступает» широко разделенный (divisi) квартет. Не теряя своей мягкости, звучность растет, в ней начинается движение (фигурация кларнетов).

В женском хоре звучит четырехголосно изложенная тема, перенимаемая затем виолончелями и скрипками. На высшей точке медленного и спокойного нарастания начинается спад. Звучность как бы истекает в спокойной «оркестровой каденции»: все группы сплетаются в нисходящих фигурациях, возвращая музыке ostinat’ную фигуру первоначального движения. На этом фоне обозначается тема низкого гобоя, впервые появляющаяся, — как бы ясная мелодическая формулировка всех только что прошедших эмоциональных состояний. И тема и хроматическая фигура ostinato ведут к полному истаиванию, к morendo. Но навстречу им из низких регистров на pizzicato, усиливаясь в динамике, поднимаются акцентированные аккорды.

Фермато, attacca — и начинается финал — последняя и, на мой взгляд, центральная часть симфонии.

Финал («Поход») опять реалистически вводит в сферу событий революции и граждан-

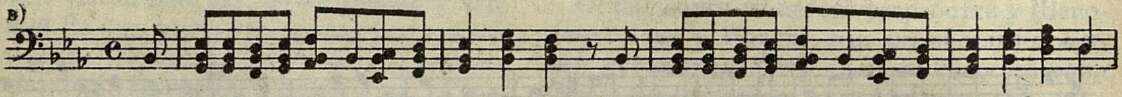

ской войны. Он вырастает из маршеобразного вступления, упорной и мерной поступью напоминающего передвижение больших масс — трудный и большой переход. Именно эта маршевая фигура в басу (см. прим. 14 а), исполняемая низкими смычковыми (пополам col legno и pizzicato) и делает финал преемственным от основной части предыдущего — от второй темы и разработки «Были». На фоне марша интонируется в смешанном хоре другая тема вступления — тема-возглас, как бы эмбрион массовой песни. С главной партией вступает накладываемая на симфонический оркестр духовая банда. Это — военный оркестр, идущий со встречным маршем. Снова тема приобретает яркую образную конкретность. Второй военный марш — это «Марш Буденного»:

Прим. 14 а.

Прим. 14 б.

Прим. 14 в.

Четверной состав оркестра, укрепленный медью и смешанным вокальным хором, дает огромные возможности для динамической разработки. Развитие темы непосредственно следует за ее изложением. Это, так же как и в первой части, преимущественно разработка гармоническая и модуляционная. Несмотря на разнообразие проводимых гармоний, аккордов, неожиданно сопоставляемых тональностей — самый прием становится монотонным из-за его единообразия. Но именно в этом и заключается его «гипнотизирующая сила», сближающая разработки Шапорина с аналогичными гомофонными раскачиваниями звучности у Рахманинова (в «Колоколах», в финалах фортепианных концертов — 2-го и, в особенности, 3-го). E-moll'ная кода главной партии приводит к изложению побочной темы

Прим. 15. Andante, molto espressivo.

Неожиданно, противопоставляя групповым, смешанным тембрам, компактным звучностям tutti свой специфический голос, вступает солирующий рояль — яркий и резкий прием контраста. Сразу смещается эмоциональный план симфонии. Появляются «скрябинские» звучания, гармония становится изысканной. Тема (gis-moll) обволакивается подголосками (кларнет, затем струнные), передается квартету, захватывает все регистры, приходит к басу. Ее характер — лирический и индивидуалистически-эмоциональный.

За второй темой следует разработка — первая кульминация части и симфонии в целом. Она вся пронизана маршевыми ритмами вступления. Фанфары первой темы звучат призывными сигналами. Представляя собою единую линию нарастания от начала к концу, разработка содержит несколько эпизодов. В каждом их них вторая тема тщетно стремится пробиться сквозь волевые маршевые ритмы. Но, несмотря на то, что попытки эти становятся все более и более смелыми и вызывающими, «прорыв» основной темы не удается.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- От редакции 5

- На путях конкретной музыкальной критики 6

- О реализме в музыке 15

- К проблеме анализа музыкального произведения 26

- К проблеме советского симфонизма 31

- К итогам первого тура конкурса на массовую песню 47

- Музыкально-технологические дисциплины сегодня и завтра 55

- Ленинградский союз советских композиторов 63

- Ленинградские оперные театры 67

- Концертная жизнь Ленинграда 71

- Массовая музыкальная работа в Ленинграде 74

- Музыкальное образование детей в Ленинграде 76

- Хроника 80

- Вечер творческого показа советских композиторов 81

- Концерт из произведений Сергея Прокофьева 87

- Польская музыка в Москве 91

- Ева Бандровская 93

- Я. Хейфец 94

- Концерт Веры Смысловой 97

- Работа Творческого сектора ССК и его секций за март-апрель 1934 г. 97

- Сатирикон. Содружество ленинградских композиторов 100

- Произведения Давиденко за рубежом 101

- США 102

- [Интересный метод пропаганды камерной музыки...] 102

- [Федор Шаляпин принял приглашение...] 103

- Германия 103

- [В Германии сильно изменился репертуар...] 103

- Франция 104

- [25 марта в Париже состоялся большой концерт...] 104

- [В Париже основано в память С. Дягилева...] 104

- Италия 104

- [Альфредо Казелла - официальный вождь...] 105

- Англия 105

- Бельгия 105

- Швеция 105

- Швейцария 106

- Венгрия 106

- Палестина 106

- [Получены сведения...] 106

- [Умер Т. Рикорди...] 106