шими аккордами системы в процессе тонального становления, — то есть каждый аккорд рассмотрен на любых точках любой 12-звучной тональности. Систематическое изучение этой части работы может вооружить читателя большой, — я сказал бы, универсальной, — гармонической техникой. Так, например, классифицируя аккорды, Оголевец делит их на четыре основные группы — с преобладанием малых терций, с преобладанием больших, с уменьшенной терцией, с увеличенной терцией (это является новым в теории).

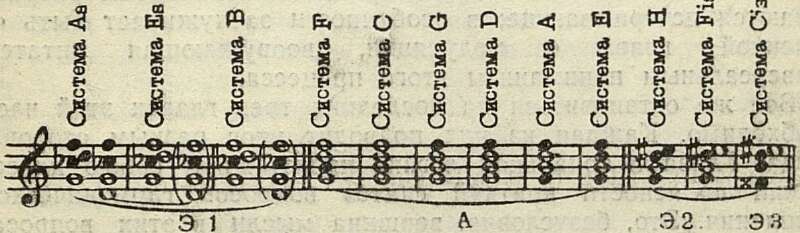

Итак, рассмотрим метод на одном примере. Аккорд, состоящий из большой и двух малых терций, приобретает следующий вид на разных точках системы С:

Нотный пример

Таким образом, любой из этих аккордов в разных системах приобретает разную транскрипцию, причем образуются участки одинакового вида, строго закономерные (берем седьмой аккорд предыдущего примера):

В ряде тональностей структура аккорда неизменна в своей терцовости, в других тональностях она изменяется. Ближайшие его энгармонизмы в стороне диезов (см. Э 2) — это известный, но необъяснимый ранее аккорд с ув. секстой; в стороне бемолей (см. Э I) — это квартовый аккорд. Здесь прослеживается и объясняется действительный исторический переход аккордов в иное структурное качество в процессе модуляции, — в силу исчерпания терцовой структуры. Каждый из аккордов просматривается во всех своих связях в своей тональности.

В стройно скомпанованных и, по существу, сжатых главах, посвященных увеличенному трезвучию, уменьшенному септаккорду, Оголевец показывает возникновение специфических гармонических стилей в пределах основной тональной системы. Трактовка этих стилей в связи с закономерностями мажоро-минорной системы дана в музыкальной науке впервые. Так, например, впервые и до конца убедительно объяснен гармонический язык вступления к симфонии Листа «Фауст», как обусловленный до последнего звука закономерностями тональ-

ности. Содержательна глава о квартаккордах, рассматривающая их в генетических связях с терцовыми, исчерпывающе их классифицирующая и объясняющая их музыкальную природу.

В четвертой части книги автор трактует те вопросы, рассмотрение которых делается возможным только после проработки мира гармонических форм. Здесь, например, рассматривается вопрос о смещениях ладового центра в 12-звуковых рядах, уклоняющихся от норматива системы. Это — несомненный шаг вперед, систематизация в этом вопросе, еще не проведенная в музыкальной науке. Здесь соответствующие трансформации рассматриваются с точки зрения «звукавоззрения» периода становления современных мажора и минора и в связи с неизжитыми еще представлениями о сущности старых ладов. В следующих работах Оголевец приходит к углубленным обобщениям в этом вопросе. Интересен остроумный анализ ладового языка фуг Баха, — иногда парадоксальный, но ценный тем, что здесь делается достаточно плодотворная попытка проникнуть в существо гармонического мышления «отца гармонии» с более широких точек зрения, нежели это было возможно до сих пор.

В пределах журнальной статьи трудно останавливаться на рассмотрении глав, посвященных вопросам модуляции, атональности, политональности и др. Затрагиваемые вопросы разрабатываются исчерпывающе; в особенности заслуживает быть отмеченной глава о модуляции, вооружающая читателя универсальным пониманием этого процесса.

Все же остановиться на последних трех главах этой части необходимо. Каждая из них подводит итог разным сторонам труда. Глава о тональной логике представляет собою классический по ясности краткий синтез вопросов гармонического мышления. Это, безусловно, вершина мысли в этих вопросах, едва ли завоеванная другими теоретиками. Глава эта дает тот практический синтез, который имеет особенную ценность для гармонического мышления композитора. На немногих страницах Оголевец рассматривает всего лишь один из гармонических оборотов мировой литературы во всех тональностях, обобщая на этом примере свой метод. Гармоническая техника в результате применения этого метода становится универсальной. После изучения этого материала композитор, не задумывавшийся глубоко над развитием своего гармонического мышления, будет обладать теми его средствами, какими еще не может вооружить его школа.

Уже сообщив позитивные моменты своего метода, Оголевец рассматривает то, что предлагалось до сих пор другими теориями. В обобщающей главе «Тенденции нивелировки теоретической мысли» Оголевец по сути дела наносит последние сокрушительные удары по общему уровню воззрений функциональной школы и ее последователей, — в особенности, по теории элипсиса и тем последствиям рутинного разложения музыкального мышления, которые явились следствием внедрения

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка