задачу — симфоническое претворение народно-песенной мелодики. С гениальной прозорливостью Глинка намечает пути развития русской симфонической музыки.

Рапмовские «музыковеды» видели в «Испанских увертюрах» всего лишь «экзотические причуды» русского барина. Нужно ли опровергать эти вздорные «теории»? Не тягой к экзотике, а глубоким интересом к народной жизни и творчеству обязаны своим возникновением «Испанские увертюры». В этих гениальных симфонических картинах нет и тени «испанской экзотики». У Глинки — изумительное проникновение в самую сердцевину народного музыкального творчества, самобытное и яркое воплощение образов народной жизни, поэзии, музыки. Для того чтобы написать такие произведения, надо было прекрасно знать и по-настоящему любить народ.

В 1848 г., в Варшаве, Глинка создает партитуру «Камаринской»: «В то время случайно я нашел сближение между свадебной песней "Из-за гор, гор, высоких гор", которую я слышал в деревне, и плясовою "Камаринскою", всем известною. И вдруг фантазия моя разыгралась, и я вместо фортепиано написал пьесу на оркестр под именем: "Свадебная и плясовая"»1.

Конечно, причиной возникновения «Камаринской» явилось не только желание использовать технические возможности, вытекающие из случайно открытого тематического родства двух мелодий. Несомненно, что композитор руководился более глубокими соображениями: в «Камаринской» осуществилась его давнишняя мечта о создании крупного симфонического произведения на основе мелодики русской народной песни.

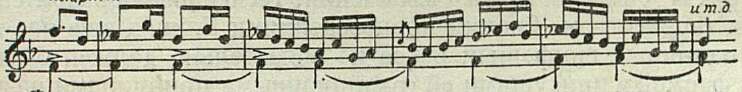

Характерная черта «Камаринской» — своеобразная симфоническая вариационность. В великолепном движении возникают яркие эпизоды, построенные на контрапунктическом сочетании темы плясовой песни и ее вариаций; центр тяжести вариационного развития переносится в полифоническую подголосочную ткань. Но и фигурационное варьирование темы-мелодии очень точно воспроизводит характерную в народной танцовальной музыке орнаментацию основной мелодии:

Прим. 3

Самобытное, глубоко оригинальное полифоническое мастерство Глинки коренится в точном знании и мудром использовании своеобразного многоголосия русской народной музыки. И это сразу отличает полифонию Глинки как от полифонии «строгого стиля», так и от полифонии романтиков. На это своеобразие обратил внимание еще С. И. Танеев, говоривший о «странных и необычных комбинациях» в партитуре «Камаринской»2. Полифония Глинки на редкость органична: это живая, увлекательно развивающаяся в тонких узорах подголосков и попевок музыкальная ткань.

Музыка «Камаринской» чрезвычайно жива, конкретна и вместе с тем далека от всякого рода литературной программности. Об этом убедительно

_________

1 «Записки», стр. 334.

2 С. И. Танеев, Подвижной контрапункт строгого письма, стр. 169.

говорит сам автор: «Могу уверить, что я руководствовался при сочинении этой пьесы единственно внутренним музыкальным чувством, не думая ни о том, что происходит на свадьбах, как гуляет наш православный народ, и как может запоздалый пьяный стучать в дверь, чтобы ее ему отворили»1.

Глинка стремился к широким симфоническим обобщениям. И он создал замечательную партитуру, сочетающую широкое симфоническое развитие с великолепной сочностью жанра. В яркости жанра, в реалистичности проникнутого духом народности языка, — а не в наличии литературной программы— и заключается конкретность музыки «Камаринской». Это подлинно народное, симфоническое скерцо. Влияние «Камаринской» на творчество русских композиторов громадно. И совершенно справедливо замечание П. И. Чайковского о том, что «в Камаринской, как дуб в желуде, скрыта вся русская школа...»2.

Народность — главная черта глинкинского симфонизма. Глинка с гениальной смелостью и силой разрешает проблему симфонического развития народно-песенной тематики.

В своих симфонических произведениях Глинка широко использует танцовальные жанры народной музыки. Жанры народного танца явились для него одновременно и средством художественного обобщения и замечательным средством демократизации музыкального языка. А этому последнему Глинка придавал громадное значение (см. цитированное выше письмо к Кукольнику). Танцевальные жанры играли весьма значительную роль и в классическом симфонизме. Менуэт был неотъемлемой частью симфоний Гайдна и Моцарта. Бетховен, в своей VII симфонии, создает подлинный «апофеоз танца», рисуя незабываемую картину ликования народных масс. Жанр танца поднят им до высоты музыкально-философского обобщения громадной силы. В «Камаринской» и «Арагонской хоте» Глинка претворяет танцовальные жанры в том же празднично-оптимистическом плане, продолжая одну из лучших, глубоко демократических традиций классического симфонизма. В то же время Глинка явился смелым новатором, ломавшим старые формы, создававшим новые, высокооригинальные принципы симфонического развития.

Для нас ясно, что Глинка прошел мимо циклической формы симфонии, мимо программного симфонизма Берлиоза потому, что упорно искал новые формы симфонического мышления, теснейшим образом связанные с народным творчеством. Своими произведениями Глинка еще раз подчеркнул, что подлинный симфонизм вовсе не обязательно должен быть связан с сонатной формой и присущими ей традиционными принципами развития, — формы симфонического мышления могут быть самыми разнообразными.

Эмоциональный тонус глинкинского симфонизма — в яркой праздничности, солнечности, жизнерадостности. Его симфонизм — это глубокое и значительное явление, необычайно гармоничное, цельное, чуждое «трагических надрывов» и философических сентенций. В простоте глинкинской музыки скрыта великая жизненная мудрость; могучим жизнеутверждающим началом проникнуто все его симфоническое творчество.

_________

1 «Записки», стр. 335.

2 П. И. Чайковский, Музыкальные фельетоны и заметки.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Отчетный доклад т. Сталина на XVIII съезде партии о работе ЦК ВКП(б) 7

- Расцвет социалистической культуры 45

- В честь XVIII съезда партии большевиков 48

- Стилевые черты советской музыки 51

- Работать над советской оперой 57

- О музыкальной науке 64

- О симфонизме Глинки 68

- Неизданная партитура М. И. Глинки 75

- Т. Г. Шевченко и украинская народная песня 85

- Соната h-moll Листа в свете его эстетики 102

- Советские школы пианизма. Очерк 3: А. Б. Гольденвейзер и его школа 109

- Источник вдохновения 117

- 20-летие Малого оперного театра 118

- В Ленинградском союзе советских композиторов 120

- Сумбур вместо критики 122

- О награждении Ленинградского государственного академического Театра оперы и балета имени С. М. Кирова 125

- 17. О награждении Ленинградского государственного академического Малого оперного театра 126

- Шевченко в музыке 127

- Композиторы к XVIII съезду ВКП(б) 128

- К юбилею Т. Г. Шевченко 129

- Некролог. В. М. Зарудная 129

- Музыкальная жизнь за рубежом 130

- Памяти Леопольда Годовского 133

- Хроника 135