Прим. 1

Впечатление потрясающее: кажется, что живая энергия танца встретила на пути какое-то неодолимое препятствие. Блестящее развитие (в значительной степени основанное на использовании фанфарных мотивов вступления) приводит к торжественному звучанию главной темы. Следует ряд эффектных тональных сдвигов (Es — С — D — Е); в перекличку гобоев, флейт и кларнетов врываются праздничные фанфары вступления. Внезапно полная звучность оркестра обрывается генеральной паузой.

Здесь кульминационный пункт всего развития. Весь эпизод «преодоления» убедительно раскрывает жизнеутверждающий смысл «Арагонской хоты». Бетховенской мощью веет от этих страниц произведения Глинки.

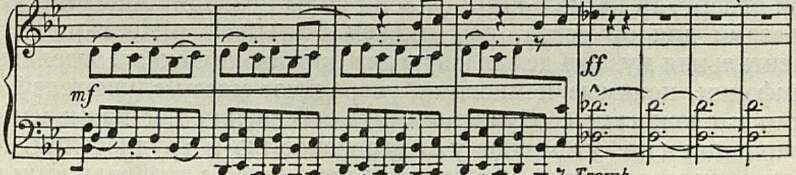

После генеральной паузы снова звучит вдохновенная мелодия хоты, украшенная чудесными полифоническими узорами. В энергично развивающейся коде — новая «остановка» движения, на этот раз очень быстро преодолеваемая:

Прим. 2

Стремительным stringendo (характерным для заключительных тактов народной хоты) заканчивается блестящая увертюра Глинки.

Оркестровка «Арагонской хоты», с ее великолепно схваченным испанским колоритом, поражает богатством и красотой звучности.

Прозрачность, легкость и изящество оркестровой фактуры «Хоты» прекрасно гармонируют с характером музыки. Глинка прекрасно воплотил здесь свои принципы: «Инструментовка, — писал он, — находится в прямой зависимости от самого творчества музыкального. Красота музыкальной мысли вызывает красоту оркестра».

Вторая испанская увертюра — «Воспоминание о летней ночи в Мадриде» (1849–1850) отлична от «Арагонской хоты». В ней нет тематической монолитности и могучего симфонического развития «Хоты». «Ночь в Мадриде» — своеобразная рапсодия, проникнутая глубоким внутренним единством замысла. Перед слушателем возникают замечательные картины южной природы, народного быта.

Увертюра построена на четырех народных танцевальных мелодиях, разработанных с характерной для Глинки простотой и ясностью высшего мастерства.

Превосходно по своему поэтическому колориту вступление, рисующее картину теплой южной ночи. Красочны и разнообразны развертывающиеся вслед за вступлением эпизоды: грациозность хоты сменяется суровостью мелодии «Punto moruno» и необузданным весельем двух ламанчских сегедилий.

Глинка очень удачно воспроизводит обычное для сегедильи чередование пения и игры на музыкальном инструменте. Этот небольшой штрих свидетельствует о замечательной способности проникновения в характерные особенности народной музыки.

«Ночь в Мадриде» — произведение, сочетающее реалистичность жанровых зарисовок с высоким романтическим пафосом. Стихия танца раскрыта здесь в ином аспекте, нежели в «Арагонской хоте». Во второй испанской увертюре Глинки нет стремительных, опьяняющих взлетов; все отмечено печатью большей сдержанности и, пожалуй, большего изящества. В «Ночи в Мадриде» чувствуется широкая воздушная перспектива: отсюда один шаг до импрессионистской красочности испанских партитур Дебюсси и Равеля. По яркости, богатству оркестровки и гармонических красок, по непосредственному очарованию хочется сравнить эту увертюру Глинки со сценой из «Ромео и Юлии» Берлиоза, передающей поэзию южной ночи: «Ночь. Сады Капулетти, молчаливые и пустые»...

«Испанские увертюры» отмечены оригинальностью и плодотворностью творческого метода. Можно часто встретить в литературе указания о влиянии на Глинку музыки Берлиоза. Сам Глинка, в письме к Кукольнику, пишет об огромном впечатлении, полученном от знакомства с творчеством великого французского симфониста: «В художественном отношении изучение музыки Берлиоза и здешней публики привело меня к чрезвычайно важным результатам. Я решился обогатить свой репертуар несколькими (и если силы позволят многими) концертными пьесами для оркестра, под именем Fantaisies pittoresques1. Доселе инструментальная музыка делилась на два противоположных отдела: квартеты и симфонии, ценимые немногими, устрашают массу слушателей своими глубокими и сложными соображениями; а собственно так называемые концерты, вариации и пр. утомляют ухо несвязностью и трудностями. Мне кажется, что можно соединить требования искусства с требованиями века и, воспользовавшись усовершенствованием инструментов и исполнения, писать пьесы, равно докладные знатокам и простой публике... В Испании примусь за предположенные Fantaisies, оригинальность тамошних мелодий будет мне значительной помощью»2.

Эти высказывания Глинки чрезвычайно ценны: в них поставлен вопрос о создании музыкальных композиций, удовлетворяющих самым высоким художественным требованиям и, одновременно, понятных широким массам слушателей. Для этого композитор наметил совершенно правильный путь — тесный творческий контакт с народной музыкой.

«Испанские увертюры» занимают очень важное место в истории русского симфонизма. Уместно вспомнить, что в непосредственном соседстве с ними возникает гениальная партитура «Камаринской». Конечно, язык, приемы мелодического развития, принципы построения формы в ней иные, так как обусловлены они иным замыслом, иным характером тематического материала. Но в то же время эти три произведения разрешают одну и ту же

_________

1 «Живописные симфонии» — Ред.

2 Письма, стр. 193.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Отчетный доклад т. Сталина на XVIII съезде партии о работе ЦК ВКП(б) 7

- Расцвет социалистической культуры 45

- В честь XVIII съезда партии большевиков 48

- Стилевые черты советской музыки 51

- Работать над советской оперой 57

- О музыкальной науке 64

- О симфонизме Глинки 68

- Неизданная партитура М. И. Глинки 75

- Т. Г. Шевченко и украинская народная песня 85

- Соната h-moll Листа в свете его эстетики 102

- Советские школы пианизма. Очерк 3: А. Б. Гольденвейзер и его школа 109

- Источник вдохновения 117

- 20-летие Малого оперного театра 118

- В Ленинградском союзе советских композиторов 120

- Сумбур вместо критики 122

- О награждении Ленинградского государственного академического Театра оперы и балета имени С. М. Кирова 125

- 17. О награждении Ленинградского государственного академического Малого оперного театра 126

- Шевченко в музыке 127

- Композиторы к XVIII съезду ВКП(б) 128

- К юбилею Т. Г. Шевченко 129

- Некролог. В. М. Зарудная 129

- Музыкальная жизнь за рубежом 130

- Памяти Леопольда Годовского 133

- Хроника 135