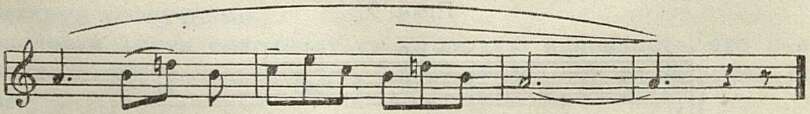

Прим. 8

Интонация здесь непосредственно вытекает из созвучий и гармонических оборотов сопровождения. И голос и аккомпанемент сливаются до такой степени, что голос составляет как бы один из элементов сопровождающих созвучий, выделяясь только своим тембром. Смена регистров — нижнего (такт 18) и верхнего (такт 22) — в голосовой мелодии непосредственно соответствует смене регистров в аккомпанементе. Вообще голосовое исполнение у импрессионистов в высшей степени обезличено. Оно требует механически точного интонирования, приближения тембра голоса к тембру инструмента (в частности ф-п.), наконец, оно лишено самостоятельного эмоционального содержания. Голосовая партия как бы аккомпанирует аккомпанементу.

Интересен регистровый контраст между тактами 18–21 (нижний регистр), на словах «...Вот вечный Клитандр» — и тактами 22–25 (верхний регистр), на словах «...Это Дамис, слагающий нежный стих для некой жестокой красавицы». Контраст имеет красочное значение, вытекающее из самого смысла. Клитандр — добронравный любовник — охарактеризован насмешливо-меланхоличным распевом (такты 19–21). Любовный жар Дамиса передан настойчиво-торопливыми «взываниями» в верхнем регистре. Если Верлен вкладывает в свое стихотворение пессимистический взгляд на «суету любовных утех», то Дебюсси придает картине окраску мягкого юмора, столь характерного для трезвого, по существу, склада его художественного мышления.

Экспозиция «А» заканчивается половинным кадансом в терцовой тональности E-dur.

Средний эпизод «В» (такты 28–38) своим связным изложением составляет контраст к острой, специфически инструментальной звучности экспозиции. Средней части соответствуют следующие слова: «Их короткие шелковые камзолы, их длинные платья со шлейфом, их элегантность, их радость, их легкие голубые тени...» Перечисляются «объекты» — смутные ночные образы людей, любовников и любовниц. Призрачность этих образов, пьянящая насыщенность чувственными ощущениями передана своеобразной незавершенностью ладового строения. Вот схема среднего эпизода:

Прим. 9

Е-dur представлен (до знака х) в виде смены доминантнонаккорда (с пропущенной терцией) и септаккорда VI ступени на двойном тоническом органном пункте ми — си. Неустойчивое изложение лада дано

в виде оборота D/S. Исторически такой оборот образовался из оборота D/Т, который усложнился введением в тоническое трезвучие субдоминантового звука VI ступени, а в данном случае — еще тоническим органным пунктом. Импрессионизм утвердил в целом ряде случаев замену разрешающего тонического трезвучия септаккордом VI ступени, обычно в форме квинтсекстаккорда. Достаточно вспомнить характерную секунду V–VI ступеней в аккомпанементах бальных танцев XX в., а также в заключительных аккордах танцев джаза.

В тактах 32–33 происходит смена доминанты E-dur’a доминантой A-dur’а — появляется звук ре, нарушающий устойчивость ми-мажора. В такте 35 появляется доминанта D-dur’a — звук соль вновь противоречит установившейся в тактах 33–34 тональности A-dur. Получается быстрая смена трех доминант соседних тональностей мажора в нисходящем порядке — E-dur, A-dur, D-dur. Такая «эллиптическая» последовательность доминант носит изысканный характер и, ввиду сплошной неустойчивости, пользуется особым предпочтением у романтиков и у ранних импрессионистов.

Во всем среднем эпизоде нет ни одного тонического разрешающего трезвучия. Эпизод заканчивается созвучием квинты ля — ми — ля, отнюдь не тоническим, так как ему непосредственно предшествовал септаккорд на ля. Квинта ля — ми вычленена из доминантсептаккорда на ля, с сохранением его неустойчивого значения. Красочная функция этой квинты — с ее специфически пустой звучностью, составляющей контраст к предыдущим насыщенным звучаниям нон- и септаккордов, не вызывает сомнения. Это упрощение и «опустошение» сложной звучности перехода в акустически элементарный интервал (почти отдельный звук с призвуком) применено лишь на одно мгновение, в заключении среднего эпизода, и означает замирание, исчезновение звуков.

Тональность D-dur «брошена» на неустойчивой квинте, и ей на смену выступает возвращающийся C-dur репризы. Такие «брошенные» тональности, с последующим наступлением новой тональности, без малейшего признака модуляции, усиливают ладовую неопределенность; они встречаются во многих произведениях раннего импрессионизма, например, в «Романсе» Дебюсси, на слова Поля Бурже (1880).

Мелодически средний эпизод замечателен появлением нового мотива (такт 35), составляющего заключительный припев (refrain) всей «Мандолины»:

Прим. 10

Характер припева к песенке определяется в данном мотиве его простым, механическим, секвенцеобразным строением. В репризе повторяющийся три раза мотив (такты 51–63) поется — «ла, ла, ла». Это — своеобразное резюме романса.

Мотив припева, заключающий собою средний эпизод, находится в резком противоречии с непосредственно предшествующей голосовой декламацией, на слова: «Их элегантность, их радость»:

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Слава героям! 7

- «Песня ликования» (симфоническая песня А. Веприка) 9

- Два этюда о Дебюсси (этюд I — «Мандолина») 18

- Международный конкурс скрипачей им. Эжена Изаи 33

- Музыка в китайском театре 41

- Лист в России 61

- Биография поющей машины 67

- Со своим роялем в концертную поездку 83

- Исправить недочеты нашей музыкальной самодеятельности 87

- Ленинградский конкурс вокалистов 90

- В Московской союзе советских композиторов 91

- Над чем работают московские композиторы 91

- Английская книга о русской музыке 93

- «Моцарт и Сальери» Н. Римского-Корсакова 99

- Художественная литература для духовых оркестров 100

- По страницам иностранной музыкальной прессы 101

- Песня Луши из 1-го акта оперы «Поднятая целина» 103