«По дороге шел солдат…» К публикации русского перевода «Сказки о солдате», выполненного Михаилом Савченко

«По дороге шел солдат…» К публикации русского перевода «Сказки о солдате», выполненного Михаилом Савченко

Новая русская версия либретто «Сказки о солдате» родилась под пером профессионального переводчика и поэта Михаила Савченко. Выпускник романо-германского отделения филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, он уже в 27 лет опубликовал свой перевод «Испанской трагедии» Томаса Кида в академической серии «Литературные памятники» [10], а в 34 года включился в еще более сложный, уникальный в своем роде проект, приняв заказ все того же издательства «Наука» на новый эквилинеарный перевод трагедии Шекспира «Ричард III» [24]. Достижения Савченко-англиста впечатляют! О галльской ветви его интересов говорят регулярные обращения к французской литературе и изучение творчества Сержа Генсбура; читатель без труда найдет сетевые подборки, в которых поэт-переводчик представляет свою интерпретацию стихов разных авторов — от Баифа и Ронсара до Аполлинера и Тардьё.

Филолог, полиглот и актер — так позиционирует себя Михаил Савченко, что важно для понимания его подхода к пьесе «Сказка о солдате». «Условно переводы драматургии можно разделить на два типа: переводы, которые ориентированы на чтение, и те, что выполнены для постановки в театре», — размышляет он в интервью 2023 года [9]. И если на «Ричарда III» Савченко, по его признанию, смотрел «прежде всего как на литературный памятник», где филологический аспект главенствовал, то в случае с «Солдатом» доминировал, по-видимому, «театральный» подход. Тем более что новый перевод «Солдата» писался для конкретного события, запланированного Московской филармонией: в рамках абонемента «Весь Стравинский» «Сказка о солдате» с новым текстом была впервые исполнена на сцене Концертного зала имени П. И. Чайковского 26 марта 2024 года 1.

Практический стимул — вполне в духе Игоря Стравинского, много работавшего «на заказ»; практический стимул идеально отвечает и тому «Солдату», каким его видел Шарль Фердинан Рамю 2, в 1918 году работавший над пьесой в Швейцарии вместе со Стравинским. «Некоторые музыкальные и драматические произведения можно встретить лишь на библиотечных полках, они доходят до публики только в виде печатного издания, — отмечал Рамю, автор оригинального французского текста сочинения. — „История солдата“ [sic] по самому своему духу была предназначена именно для живого исполнения, ее нельзя было воспринимать просто написанной на бумаге. Предполагалось прямое воздействие на зрение и слух» [13, 54].

Почему в ходе подготовки к мартовскому исполнению «Солдата» в Московской филармонии возникла идея сделать новый перевод сценария? 3 В упомянутом шекспировском интервью Михаил Савченко размышляет: «Можно было бы предположить, что, принимаясь за новый перевод некоего произведения, следует подробно изучить тексты своих предшественников, чтобы учесть и исправить допущенные ими ошибки. Однако я как раз избегал смотреть в существующие переводы, и это распространенная практика среди переводчиков. Она позволяет избежать того, чтобы какие-то фрагменты оседали в памяти и воспроизводились в новом переводе» [9].

Коснулась ли эта установка «Солдата», нам неизвестно, зато известны некоторые имена прежних переводчиков «Histoire du soldat» на русский язык. Прежде всего это С. Петров 4: его версия текста вошла в партитуру сочинения, изданную в СССР полвека назад под титулом «История солдата», прочно укоренившимся в музыкальной практике [20, 87–95]. Как известно, И. Ф. Стравинский протестовал против этой кальки с французского («Histoire du soldat»), противопоставляя ей «Сказку о Солдате и Чорте [sic]» [17, 42] либо «Сказку о солдате» [21, 274]) в качестве оригинального русского названия, которое, впрочем, может быть сокращено до «Солдата»: так авторы, композитор и писатель, зачастую именуют свое произведение в переписке [12]. Не называя С. Петрова, В. П. Варунц приводит имена еще двоих переводчиков, правда, без указания на источники информации, — А. Агамирова и М. Соколова [21, 700] 5.

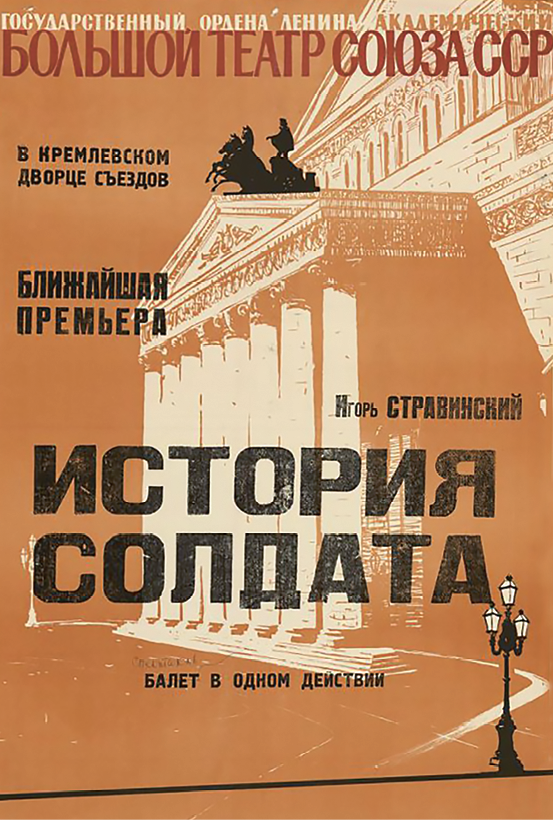

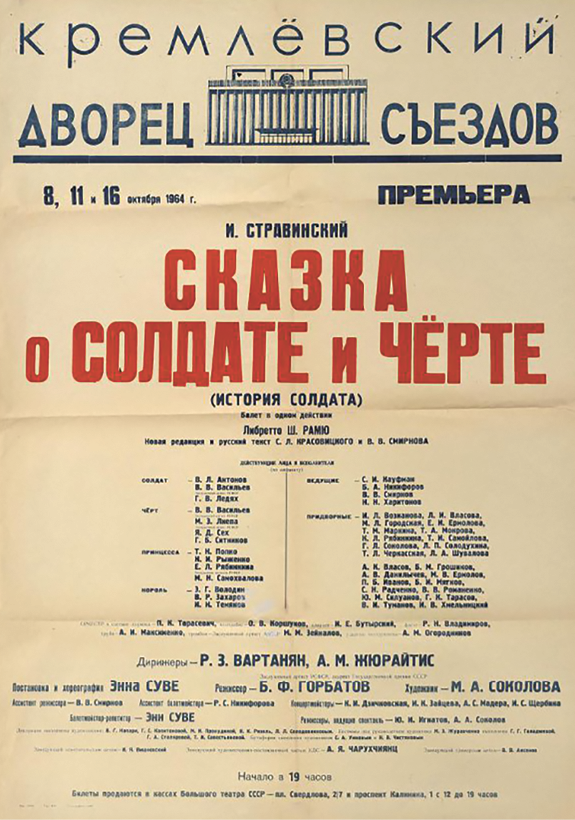

По всей видимости, часть переводов «Солдата» была вызвана к жизни теми или иными театрализованными исполнениями сочинения. Еще предстоит выяснить, какой текст произносили актеры в спектакле «История солдата», поставленном, к примеру, в Московском камерном музыкальном театре в 1983 году Б. А. Покровским 6. При подготовке данной публикации нам удалось установить авторов русского либретто, составленного в 1964 году для экспериментального балета-пантомимы «Сказка о солдате и черте» в Большом театре 7 (илл. 1, 2). Свободную обработку сценария Рамю — с привнесением интонаций русских сказок, с дополнением действия ролями двух ведущих и Короля, со счастливым концом, избавлявшим главного героя от смерти, — предложили тогда С. Я. Красовицкий и В. В. Смирнов [15]. Электронный архив Большого театра содержит сведения о постановщиках спектакля: дирижер Альгис Жюрайтис (второй дирижер —Рубен Вартанян), хореограф Энн Суве, художник Марина Соколова, режиссер Борис Горбатов; среди исполнителей роли Черта —Марис Лиепа [18].

Илл. 1. Анонс балета «История солдата» в Большом театре (1964). Электронный архив Большого театра России. ГАБТ КП-3206/246

Fig. 1. Announcement of the ballet “The Soldier’s Tale” at the Bolshoi Theatre (1964). Electronic archive of the Bolshoi Theatre of Russia. GABT KP-3206/246

Фото: archive.bolshoi.ru

Илл. 2. Репертуарная афиша. Премьера. 8, 11, 16 октября 1964 года. Электронный архив Большого театра России. ГАБТ КП-3206/589

Fig. 2. Repertoire poster. Premiere. October 8, 11, 16, 1964. Electronic archive of the Bolshoi Theatre of Russia. GABT KP-3206/589

Фото: archive.bolshoi.ru

В нарушение принципа разъединения исполнительских функций, внедренного в модернистскую пьесу Стравинским и Рамю в 1918-м, здесь артисты балета активно декламировали литературный текст во время своих хореографических выходов! «Незабываемы огромные прыжки Черта — Лиепы, вынужденного танцевать под волшебную скрипку, все убыстряющую темп танца, — описывает Н. А. Рославлева „Пляску Черта“. — Черт выбивался из сил и, прыгая, кричал: „Подождите! Подождите!“ Лиепа успевал и делать высокие жете по кругу, и уморительно кричать. Он совершал отчаянные попытки остановиться, прекратить этот проклятый пляс. А если в речи Черта звучал едва уловимый акцент, то в данном случае эта деталь служила дополнительным средством характеристики образа» [15]. Интернационализм, отличавший команду создателей одноактного балета, при всей своей «советской» подоплеке, удачно совпадал с движением «от национального к универсальному» (Г. Алфеевская), набиравшим силы в музыке Стравинского, начиная со «Сказки о солдате».

Внеплановый молодежный спектакль объединил 20–30-летних талантливых людей, начинавших свою карьеру в искусстве 8. Вероятно, на этих же основаниях к участию в том «Солдате» был привлечен недавний выпускник Московского института иностранных языков имени Мориса Тореза, гений столичного поэтического андеграунда Станислав Красовицкий (1935–2025), чья дальнейшая судьба оказалась изрезанной ошеломляющими виражами [23]. Личность В. В. Смирнова, соавтора С. Я. Красовицкого, пока не удалось идентифицировать документально, но существует большой соблазн предположить, что им был ленинградский музыковед Валерий Васильевич Смирнов (1937–2023), в 1964-м — 27-летний аспирант ЛГИТМиКа (Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии), готовивший к защите кандидатскую диссертацию на тему «Творческое формирование И. Ф. Стравинского».

Что подтолкнуло переводчиков, в особенности С. Красовицкого, с «разрушительным зарядом» его ранних стихов [23], к лубочно-радостному финалу «Солдата»-1964 — будто вопреки «Триумфальному маршу Черта», завершающему композицию Стравинского — Рамю? Вероятно, это могла быть счастливая концовка одной из сказок, ставших прототипом для «Histoire du soldat». Как определила Т. Б. Баранова-Монигетти, источником сказочных сюжетов при работе над «Солдатом» послужило для Стравинского второе, четырехтомное издание «Народных русских сказок А. Н. Афанасьева» (1873), которым композитор, судя по пометам, пользовался еще в России при сочинении «Жар-птицы» [4, 14] 9.

…«Загнали солдата на дальние границы; прослужил он положенный срок, получил чистую отставку и пошел на родину. Шел он чрез многие земли, чрез разные государства», — так начинается понравившаяся Стравинскому сказка «Солдат избавляет царевну» 10, в которой Черт, одураченный служивым, выпил слишком много водки, съел пригоршню дроби и вместе с выводком своих соплеменников был загнан в буковище (то есть под мельничные колеса) на веки вечные. Солдат же, одолев Черта, «зажил богато и счастливо» [11, 275] на родной земле. Позже композитор, по его словам, «нашел другие эпизоды <…> о солдате и черте и принялся связывать их воедино» [19, 158]. Как минимум еще одна сказка из афанасьевского собрания была использована Стравинским — «Беглый солдат и черт» 11.

Отпросился солдат в отпуск, собрался и пошел в поход. Шел-шел, не видать нигде воды, чем бы ему сухарики помочить да на пути на дороге закусить, а в брюхе давно пусто. Нечего делать —потащился дальше; глядь — бежит ручеек, подошел к этому ручейку, достал из ранца три сухаря и положил в воду. Да была еще у солдата скрипка; в досужее время он на ней разные песни играл, скуку разгонял. Вот сел солдат у ручья, взял скрипку и давай наигрывать. Вдруг откуда ни возьмись — приходит к нему нечистый в виде старца, с книгою в руках [11, 275].

Спокойное, благодушно-обытовленное начало сказки обманчиво: с появлением «нечистого» фабула неотвратимо катится в адские бездны, живописание которых, впрочем, остается за скобками повествования. Вот как выглядит в фольклорном образце финал, точнее, отсутствие финала-точки: «Король [он же Солдат. — Н. Б.] собрался и поехал туда с королевою; только вылез он из коляски, а нечистый навстречу:

— Ты зачем? Разве забыл, что тебе сказано! Ну, брат, сам виноват; теперь из моих лап не вырвешься.

— Что делать! Видно, такова судьба моя! Позволь хоть с молодой женой проститься.

— Прощайся, да поскорей!.. [11, 277].

Эффект non finito комментируют литературоведы: «В Примечаниях (кн. IV, 1873, с. 156) Афанасьев указал, что „сказка эта напечатана не вполне“, — вероятно, потому, что конец неудобен для печати» [11, 490]. Стравинскому и Рамю предстояло смоделировать если не разговорную, то музыкально-пластическую заключительную сцену в своем «Солдате», где главный герой с женой-принцессой прибыл к родным пределам.

Черт проходит перед опущенным занавесом. На нем великолепный красный костюм.

[ЧТЕЦ]

Вот они в пути, и почти приехали.

Вот и граница размечена вехами.

Солдат идет впереди, перешел границу,

А принцесса отстала — стала копошиться.

Черт вновь проходит перед занавесом.

Он обернулся, ее зовет…

Занавес поднимается. Декорации как во второй сцене: деревенская колокольня и пограничный столб.

Солдат обернулся и машет Принцессе.

Он поворачивает обратно и подходит к столбу. Черт преграждает ему дорогу.

У него снова скрипка, и он на ней играет. Музыка. Триумфальный марш Черта.

Солдат повесил голову. Он следует за Чертом, медленно и неохотно, но не протестуя.

Из кулис его зовут. Он на секунду останавливается. Черт заставляет его следовать за ним.

Черт и Солдат скрываются за кулисами. Солдата зовут в последний раз. Занавес. Музыка прекращается.

Перевод М. Савченко

Черт в «Сказке о солдате» несколько раз проходит перед занавесом, подобно Самьелю — Черному охотнику-дьяволу в опере Вебера: в I акте «Der Freischütz» тенью скользит он по сцене, словно околдовывая свою добычу — мятущегося Макса. К слову, «Der Freischütz / Вольный стрелок» стал последним спектаклем, который И. Ф. Стравинский посетил в Мариинском театре 27 ноября (10 декабря) 1901 года вместе со своим уже тяжело больным отцом [6, 141]. Родословная Черта, созданного в «Солдате» Игорем Стравинским, имеет фамильные художественные черты; образ несомненно прорастает из демонического репертуара Фёдора Стравинского, блестящего интерпретатора партий Мефистофеля в операх Гуно и Бойто, выступавшего и в берлиозовской оратории «Осуждение Фауста» 12. В музыке его сына история о договоре с дьяволом дает разветвленные побеги, беря начало в юношеских инструментовках мефистофелевских «Песен о блохе» (Бетховена и Мусоргского) и кульминируя в опере «Похождения повесы» (1951) 13. В «Histoire du soldat», важнейшем «перевалочном пункте» на этом длинном «марше» Стравинского, Черт провожает во тьму небытия побежденного Солдата-скрипача; через тридцать лет Ангел смерти поведет в царство Аида безгласного певца Орфея в одноименном балете, еще через десять лет дьявол Ник Шэдоу начнет охоту на беспечного либертина Тома Рэйкуэлла.

У каждого героя свой ад, у каждого времени свой ад. Фоном для создания пьесы Стравинского — Рамю был ад Первой мировой войны 14, а момент рождения спектакля «Солдат» совпал с началом страшной пандемии 15. В переводе Савченко слог / комбинация фонем «ад» — намеренно ли, произвольно ли — пронизывает текст не только в прямом смысловом значении («Пусть не надеется уйти от адских мук!» «Скрежет такой, что просто ад!»), но пламенеет и в составе таких, казалось бы, невинных слов, как назад/клад/вклад/рад.

К фаустианскому мотиву «Адской скачки» 16 прямо отсылает волшебный вояж Солдата в карете Черта:

«Держись покрепче! Не упади!

Горазды кони мои нести».

<…>

Прямо в воздух они взлетели,

Гонят по небу, как по суше,

А старик спрашивает всё глуше:

«Ну ты доволен? А? Доволен?»

А карета летит поверх рек, полей, колоколен…

Перевод М. Савченко

Но вернемся к сочинению сценария «Солдата», как его описывает Стравинский после фазы предпринятых им фольклорно-вербальных контаминаций. «Афанасьев — Стравинский дали лишь остов пьесы, — говорит о себе композитор в третьем лице, — либретто же в окончательной редакции принадлежит моему другу и сотруднику Ш. Ф. Рамюзу [sic]. В процессе работы с Рамюзом я переводил ему подобранный (курсив мой. — Н. Б.) мною русский текст строчка за строчкой» [19, 158]. Значит ли это, что Стравинский предложил Рамю простую контаминацию мотивов из сказок, бытовавших «среди крестьян-рекрутов русско-турецкой войны» [19, 158], а делом Рамю было лишь воспроизвести на французском сложенную Стравинским сюжетную мозаику и попытаться передать русскую народную лексику первой трети XIX века?

И вновь предоставим слово Михаилу Савченко: применительно к Шекспиру он затрагивает общие проблемы любого перевода. «Несмотря на то что мы издаем пьесу Уильяма Шекспира, русский текст все-таки написан именно мной, Михаилом Савченко. Делаем ли мы вид, что эта пьеса — ровно то, что написал драматург? Пытаемся ли мы передать слова и выражения драматурга в строгом соответствии с оригиналом? Или в этом нет смысла? Мало кто знает, что если сравнить разные издания шекспировских произведений в оригинале (за исключением самых массовых), то можно увидеть, что текст в них всегда немного разный» [9].

Начнем с французского оригинала Рамю. При сравнении двух вариантов пьесы — 1) текста, воспроизведенного М. А. Карр с разрешения наследников писателя по современной публикации 2008 года [25], и 2) текста из честеровского издания 1924 года [29] —сюрприз поджидал нас уже в первой фразе.

1) Entre Denges et Denezy, un soldat qui rentre au pays.

2) Entre Denges et Denezy, un soldat qui rentre chez lui.

Различия двух предложений видны невооруженным глазом, даже без знания французского. На самом деле этот маленький частный случай ярко иллюстрирует творческий метод Рамю-писателя. В отличие от многовековой практики переизданий Шекспира, где текстовые разночтения часто зависели от публикаторов и редакторов, Рамю, обуянный «страстью к бесконечному редактированию» [16], сам безостановочно переписывал практически все свои сочинения. «Вероятно, принять какую-либо из версий за окончательную для Рамю было почти невозможным, — комментирует переводчик его романов Алексей Воинов. — Он постоянно стремится соотнести текст со своими последними литературными воззрениями, облечь давнишний замысел в новую форму, создать из одного романа совершенно другой. <…> В итоге сюжетные границы целого ряда романов словно размыты, персонажи кочуют из текста в текст, сюжетные линии не прерываются с концом книги, находя продолжение в следующей <…> и все в целом складывается в огромную книгу странного мистического бытования полузабытых швейцарских селений: Рамю создает подлинный эпос» [14, 175].

Не изолированным от других сочинений Рамю оказался и «Солдат», его единственная работа для театра. И дело не только в том, что герой по имени Жозеф живет в разных романах писателя, экстерьер которых подчас не обходится без высокой сельской колокольни, не раз маячащей и в «Солдате». Главной независимой от Стравинского находкой, предшествовавшей у Рамю работе над «Histoire du soldat», стал его собственный образ дьявола в романе «Царствование злого духа» (1917): «нечистый» под видом башмачника поселяется в глухой швейцарской деревушке, где начинается трагедия настоящего светопреставления.

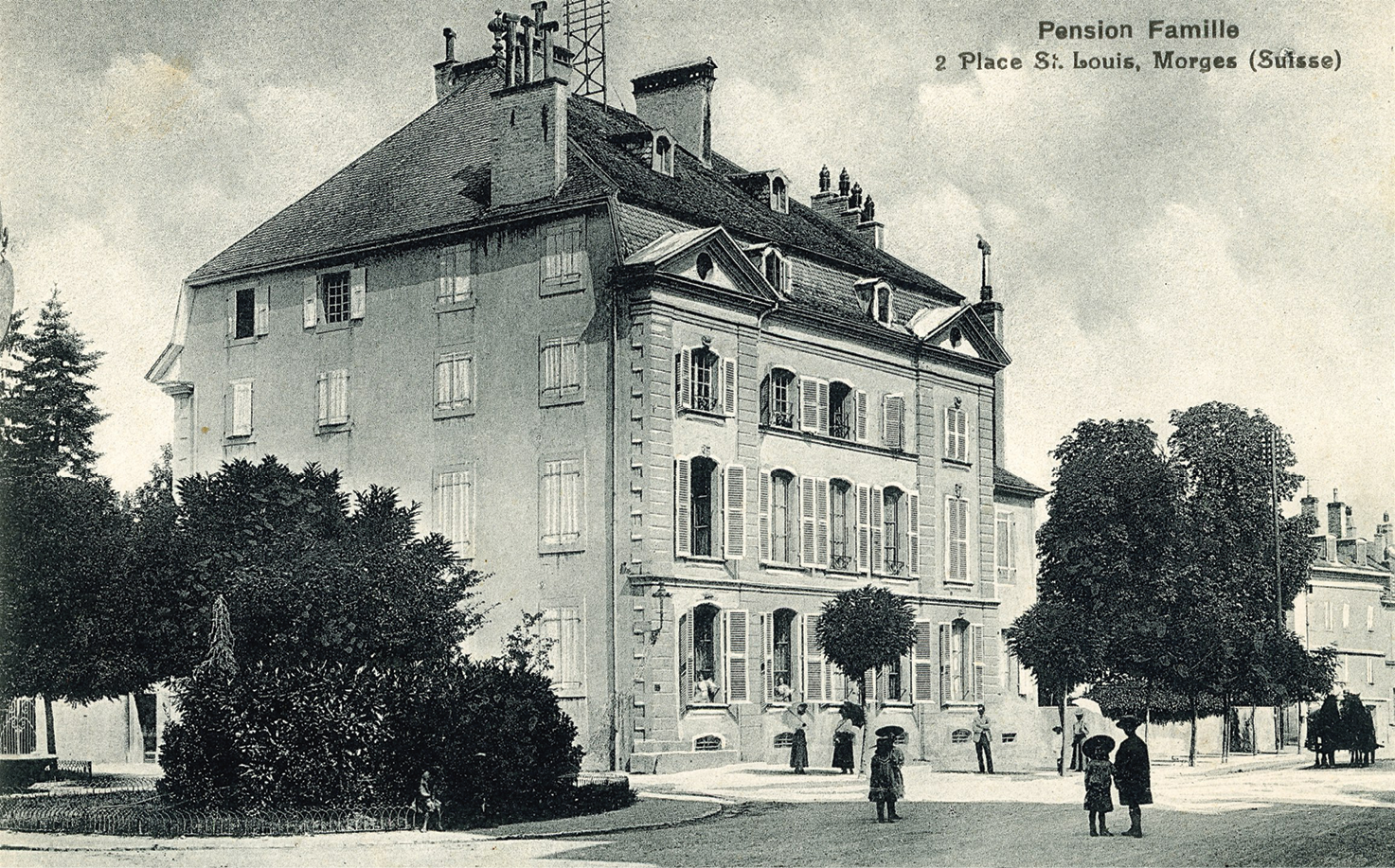

Франко-швейцарский акцент, привнесенный Рамю и намеренно сохраненный в переводе М. Савченко, приветствовался композитором. «Солдат» задумывался в кантоне Во, его идеи вызревали в содружестве живших в Романской Швейцарии людей искусства, близких Стравинскому по духу, — писателей Ш. Ф. Рамю и братьев Сенгриа, дирижера Э. Ансерме, художников Р. Обержонуа и А. Бишофа 17. Бóльшую часть своего «швейцарского изгнания», почти шесть лет, Стравинский с семьей провел в водуазском городке Морж на берегу Женевского озера. Это французское название — Morges — композитор забавно транскрибировал/склонял в письмах и музыкальных рукописях на русский манер — как существительное во множественном числе: Моржи́, в Моржáх и так далее. C 1915 до 1917 года Стравинские снимали в Мóрже виллу Реживю на улице Сен-Доминик, 2 18; с начала 1917-го и до переселения во Францию летом 1920-го — Мезон Борнан на площади Сен-Луи, 2 (илл. 3).

Илл. 3. Мезон Борнан. Морж (Швейцария), площадь Сен-Луи, 2. Около 1900 года

Fig. 3. Maison Bornand. Morges (Swiss), pl. Saint-Louis, 2. Circa 1900

Фото: notreHistoire.ch

Рамю вспоминает, что на огромном чердаке второго дома (Мезон Борнан) Стравинский устроил себе рабочий кабинет, «куда можно было попасть только по потайной деревянной лестнице, преодолев двойной или тройной заслон дверей». «Забавно, но оставалось загадкой, — продолжает писатель, — служат ли эти двери больше для защиты музыканта от вторжений окружающих или для защиты последних от его музыки. <…> Из окна открывался прекрасный вид. Всюду был порядок, чистота, все было спокойно и благопристойно. Всему этому <…> вовсе не соответствовала музыка <…> заполнявшая маленькую площадь с двумя или тремя деревьями, похожими на капустные кочаны, где в тени на тротуаре сидели женщины с вязаньем. <…> Гремело фортепиано (как только одна рука исполнителя оказывалась свободной, добавлялся аккомпанемент литавр), а женщины, отрываясь от вязанья, поднимали головы и в конце концов снисходительно говорили друг другу: „Это мсье русский“, и больше никак не реагировали» [13, 43–45, 51].

Композитор не случайно отмечал, что переселение в кантон Во обозначило начало очень важного периода в его жизни [22, 46]. Здесь писалась «Свадебка», здесь создавался «Солдат». Ароматом «альпийского эпоса» оригинальное либретто «Histoire du soldat» дышит с самых первых слов, уже приведенных выше (Entre Denges et Denezy…). «Меж Денье и Денези шел солдат домой с войны», — так может выглядеть примитивная попытка эквиритмической передачи начального предложения. Топонимы «Денье и Денези» упоминаются Стравинским при объяснении локализмов в сценарии «Сказки о солдате» 19: на премьере Солдат носил «форму рядового швейцарской армии 1918 г.[ода]» 20, Черт в одном из обличий представал как «франко-швейцарский скототорговец», «актеры употребляли словечки из жаргона Во» [19, 158, 161].

Первые переводчики 1920-х годов, снабжавшие честеровское издание «Сказки о солдате» немецким (Х. Райнхарт) и английским (Р. Ньюмарч) текстами, казалось, были осведомлены об инструкции композитора, советовавшего менять географические приметы в зависимости от места исполнения сочинения:

Zwischen Chur und Walenstadt — между Хуром и Валленштадтом (нем.);

Somewhere twixt Rockhill and Lode —где-то между Рокхиллом и Лоудом (англ.) [29, 1] 21.

В то же время Стравинский подчеркивал обобщенный характер пьесы, которая «относится к любой эпохе и вместе с тем к 1918 г.[оду], ко многим национальностям и ни к одной в отдельности» [19, 158]. Показательно, что оба доступных нам русских перевода (С. Петров, М. Савченко) игнорируют топические приметы в первой строфе:

По тропинке по кривой

Бравый солдат бредет домой.

Отпуск дан на десять дён

И идет в деревню он.

С. Петров

Пыльный с головы до пят,

На побывку шел солдат.

Две недели только срок,

Чтоб родных увидеть мог.

М. Савченко

Но если в дальнейшем повествовании С. Петров последовательно выдерживает стратегию сознательной русификации текста, то М. Савченко оставляет как швейцарско-кантональные имена персонажей (солдат Жозеф Дюпра, его «давний дружок» Луи, соседка мадам Шапюи), так и денежные единицы оригинала (франки и су) 22; аналогом «водуазских жаргонизмов» в новом переводе становятся широко применяемые русскоязычные просторечия той эпохи: струмент, физия, нате, поди, напослед, сталоть, шпарить пешком, кинуть на зуб, «был не жрамши... устал шагамши», «вот же, подлец, надул ты меня; я вот уши развесил и влип», «ах же ты, в душу тебя язвить! ужо тебе, бес!», «сыми-ка шинель, тебе справим пинжак», «хоть ты лезь вон из кожи!» 23.

Эти и другие колоритные словечки/выражения/фраземы соседствуют у Савченко со звучащими подчас неожиданно элементами речи, свойственной нашему времени: «коллега», «политес», «актуален вопрос», «я вам по-дружески скидку устрою!», «там, в принципе, ищут врача». С одной стороны, в языковом контексте начала ХХ века они выглядели бы чужеродно, с другой — подобные «остраняющие» вкрапления закономерны, ведь принцип анахронизма заложен в оригинальном тексте либретто «Солдата».

Компилируя элементы сказок из эпохи Николая I и рассчитывая при этом на отклик современной западной публики, Стравинский не мог «застрять» в рамках старого глоссария и атрибутов старого жизненного уклада. Поэтому история про поединок человека и черта была модернизирована авторами пьесы в духе современности; по их инициативе в русскую крестьянскую сказку, пришедшую из 1830-х, вторгаются не только черты полусельского франко-швейцарского/водуазского быта 1910-х, но и европейские урбанистические реалии — котировки биржевых акций, телеграммы и даже телефонные звонки!

«Алло! Месье, это по поводу очередного миллиона. Сейчас придет.

Перевести на текущий счет?»

Перевод М. Савченко

«Стравинский прекрасно разбирался во всяких технических штучках, телеграфных кодах и тому подобных вещах, которые современная цивилизация предоставляла в его распоряжение, — констатировал Рамю, — с каждым днем открывались новые возможности, что его нисколько не смущало, — он пользовался всем этим с изумительной легкостью» [13, 22]. Когда в начале 1917 года Стравинский переехал из Шато д’О в Морж, а Рамю — из Треторрана (что у Монтрё) в Кур, под Лозанну, расстояние между ними сократилось, но, как отмечал писатель, «еще в большей степени нашему сближению способствовали новые средства связи». «У Стравинского, конечно, был телефон; у меня телефона, разумеется, не было, — вспоминал Рамю, — зато моя соседка, хозяйка прачечной (Стравинский сразу же отыскал ее номер по телефонному справочнику), позволила мне пользоваться своим. Когда Стравинский звонил, одна из прачек приходила за мной. В прачечной было много хорошеньких девушек, работавших с оголенными до плеч руками, так что я неизменно робел <…> Стравинский же разговаривал со мной, засев между двумя барабанами в своей комнате, на самом верху угловой башенки, украшавшей типичную „виллу“ 1880-х, где он жил. Удобно устроившись в кресле с сигаретой, не забывая между фразами отпивать глоток крепкого кофе или арманьяка, он был абсолютно уверен, что некоторые неудобства, которые я испытываю, никак не могут помешать нашему разговору…» [13, 21].

Илл. 4. Игорь Стравинский и Шарль Фердинан Рамю с Марианной Мюре и ее детьми в студии художника Альбера Мюре. Ленс (Швейцария), 1918 год. Фото Альбера Мюре. La Muette Foundation

Fig. 4. C. F. Ramuz, Igor Stravinsky, Marianne Muret and her children in Albert Muret’s studio in Lens (Swiss), 1918.

Photo by Albert Muret. La Muette Foundation

Фото: Association les Amis de Muret

Возвращаясь к проблемам перевода, не будем забывать о том, что «Солдат» стал первым театральным (именно театральным) произведением Стравинского, написанным на французском языке, правда, в данном случае текст был предназначен не для пения, а для драматической декламации 24. Итак, в сложной цепочке «переводов» (безымянный крестьянский сказитель/сказительница — А. Н. Афанасьев — И. Ф. Стравинский — Ш. Ф. Рамю — М. М. Савченко) текст вновь вернулся к русскому языку, но уже с учетом усилий современного интерпретатора и, разумеется, вклада либреттистов, который нам удалось обсудить пунктиром. Переводчик Михаил Савченко поставил перед собой цель «передать с возможной точностью текст Рамю», хотя это задача не из легких, что отмечали в свое время и братья Райнхарты [12, 15], и литературовед наших дней А. Рясов [16], и живущий в Морже дирижер Шарль Дютуа 25, который хранит «рукопожатие» самогó Игоря Стравинского и самогó Эрнеста Ансерме.

Между тем из приведенных примеров работы над переводом, проделанной М. Савченко, уже понятно, что ориентиром для него служило стремление воспроизвести не только букву, но и дух пьесы. В результате его «Солдат» марширует динамично и упруго, импульсивный ритм стиха созвучен музыке Стравинского и вызывает порой эффект «вербальной канонады» 26 в диалогических или квазидиалогических построениях.

В «Солдате» Савченко рельефнее проступают-множатся лики дьявола: их не пять, как насчитывал Стравинский, а больше, если к ученому-энтомологу, торговцу скотом, старухе-сводне, музыканту в парадном костюме и собственно бесу «с раздвоенным хвостом» 27 добавить «коллегу», нашептывающего Солдату в трактире про болезнь принцессы, или Черта, облачающегося в «великолепный красный костюм» перед триумфальным маршем 28. М. Савченко справедливо подчеркивает иллюзорность образа Принцессы: «Она как будто существует в фантазии Солдата и тех играх, в которые он играет со своим инфернальным соперником». «Чертова принцесса» (по Г. С. Алфеевской [3]) служит, в сущности, долгосрочной приманкой для Солдата. Именно Принцесса задает Солдату «лоэнгриновский» вопрос:

Моя отрада,

Я про тебя ничего не знаю,

Расскажи о себе, умоляю.

Перевод М. Савченко

Именно Принцесса искушает Солдата, подначивая его переступить очерченные Чертом границы существования 29, что и приводит к фатальному концу, который предваряется моралью в партии Чтеца:

Нельзя в этой жизни иметь всего.

Захочешь больше — а там ничего.

Лучше хорошего нету, соколик.

Одного мало? Получишь нолик.

Перевод М. Савченко

Или — «хорошенького понемножку», как говаривал сам Игорь Фёдорович.

В прочтении М. Савченко в «Солдате» еще рельефнее проступают сюжетные параллели с большой оперой-притчей Стравинского «Похождения повесы» на английское либретто У. Х. Одена. «Сказка о солдате» предрекает и будущие ступени падения Тома, попавшего к дьяволу в сети, и тоску героя по счастью, которое не заменяют богатства, и биржевый ажиотаж, подводящий к краху Тома в сцене аукциона. Волшебная книга Черта в «Солдате» извергает «Золота россыпи! Пачки банкнот!» — почти как фейковая машина Ника Шэдоу, что превращает камни в хлеб. И там, и там есть карточная игра с дьяволом, где «дама червей» («the Queen of Hearts») появляется в решающем коне. Но «Сказка о солдате» оказывается в известном смысле беспощаднее и жестче «Похождений повесы». Благодаря заступничеству Энн Трулав, верной возлюбленной, Тому, лишенному разума, удается спасти душу. Солдат же, обреченный на полное одиночество перед натиском зла, в схватке с «diabolus христианства» (И. Стравинский) теряет все. Ад торжествует победу.

«Наш солдат в 1918 г.[оду] очень определенно воспринимался как жертва тогдашнего мирового конфликта, несмотря на нейтральность сюжета», — комментировал Стравинский в «Диалогах», называя «Histoire du soldat» своей «единственной вещью для театра, имеющей отношение к современности» [19, 158]. О непреходящей актуальности сочинения Стравинского — Рамю говорит одна из ранних поэтических публикаций С. Красовицкого, сценариста московского балета «Сказка о солдате» (1964).

Быть может, это хлопья летят —

умирая, тают среди громад.

А может, это рота солдат

на парашютах спускается в ад.

Ну что ж, таково назначенье их канта,

такова безграничная ночь над Москвой.

И ясна авантюра того лейтенанта,

что падает вниз у окна моего.

Их деревья преисподней встречают сверчками,

и последние черти им честь отдают.

И не видно огней. Только звезды над нами

терпеливо построены в вечный салют (цит. по [23]).

Датировка короткого стихотворения не ясна — конец 1950-х или начало 1960-х, когда поэт писал «сильно, захватывающе и страшно» [23]. Тем более поразительны ключевые образы этих двенадцати строк, напрямую рифмующиеся с «Histoire du soldat», — солдаты, черти, ад и даже намек на звуковую субстанцию (в виде канта), брезжащий сквозь окантовку военных мундиров. Эти стихи «грубого помола», по словам литературоведа, со всей откровенностью передают «переживаемый трагизм бытия» [23].

По контрасту с мировосприятием молодого русского поэта из 1950-х, Ш. Ф. Рамю оставлял читателю толику надежды в экзистенциальном сумраке своих альпийских сказаний. «Свет здесь никогда не гаснет до конца, сохраняя как минимум возможность дальнейшего угасания, но при этом нет никакой уверенности в том, что тление не обернется ослепительной вспышкой», — пишет А. Рясов о романной трилогии Рамю, несколько лет назад вышедшей в России в переводе А. Воинова [16]. На французском языке эти три книги 30 создавались в то время, когда контакты писателя со Стравинским — персональные и эпистолярные — были особенно интенсивными. Что до их общего детища, «Histoire du soldat», в системе ценностей Стравинского — Рамю трагедия солдата лишена пронзительного ужаса, потому что она разыгрывается в «бродячем театре», в «ярмарочном балагане» [13, 53], эстетику которого авторы стремились воссоздать в том числе и в силу обстоятельств, когда в условиях военного времени невозможно было рассчитывать на большую профессиональную труппу с оркестром, хором и солистами. «Раешный стиль» (М. Савченко), талантливо уловленный переводчиком, сообщает звучанию «Солдата» иное измерение, не лишая его при этом стереофонической глубины. И уходит Солдат за Чертом в адское пекло под барабанный бой, словно в гибельную атаку на поле брани. «Помирать, так с музыкой!» — домысливает зритель. Стравинский объясняет: в «Сказке о солдате» «барабаны — чертовщина» [19, 159] (барабаны — война, барабаны — смерть).

К слову, о барабанах. При знакомстве с первой версией текста М. Савченко мы обнаружили ряд неточностей в переводе наименований музыкальных инструментов, сопровождающих пьесу; особенно пострадала группа ударных. При этом произведенное нами в поисках истины сравнение двух партитур — честеровской [29] и советской [20] —выявило существенные различия в списке ударных инструментов 31, вплоть до количественного несовпадения. Оказалось, что вопрос с перкуссией в «Солдате» не был до конца решен даже для такого маститого музыканта (и тонкого знатока французского), как Эдисон Денисов. В своей превосходной статье «Ударные инструменты в музыке И. Стравинского» композитор приводит следующий перечень: «Tambour sans timbre, Tambour de Basque, 2 Caisses claires sans timbre (grand taille, petite taille), Cymbale, Caisse claire avec corde, Grosse Caisse, Triangle». И комментирует далее: «Обозначения группы малых барабанов не вполне ясны, и поэтому сейчас при исполнении „Истории солдата“ [sic], помимо одного малого барабана (Caisse claire avec corde), применяют группу Bongos различной величины, которые благодаря остроте и точности тембра лучше вписываются в общую тембровую структуру сочинения» [8, 361–362].

Еще одна позиция, требующая, на наш взгляд, коррективов, изложена М. Савченко в предисловии к переводу: «Главную роль в произведении Стравинского играет, конечно, музыка, поэтому либретто — назовем его так — „Сказки о солдате“ словно бы не может определиться, насколько оно пьеса и насколько — приложение к музыкальным номерам». «Солдата» нельзя мерить традиционными мерками. Это не просто драматическая пьеса, придуманная писателем Рамю, к которой композитор Стравинский написал музыкальную партитуру в духе incidental music. В «Сказке о солдате, играемой, читаемой и танцуемой», как известно, сложился жанровый синтез нового типа, «включающий музыку, слово и пластический элемент (сценическое действие и танец)» [17, 43], что расширило горизонты театра ХХ века. Разные искусства сосуществуют в «Солдате» на паритетной основе; по словам М. Карр, «соавторы [Стравинский и Рамю] плетут две нити, проговариваемый текст и музыку, каждая из которых по очереди выходит на передний план» [26, 119] 32. И невозможно провести границу между творческим вкладом одного и другого как в экстраординарный музыкально-поэтический сценарий, так и в лозаннский спектакль 1918-го. Театральный «микст» (М. С. Друскин) «Солдата» родился в результате тесного сотрудничества композитора и писателя, став плодом их счастливого взаимопонимания. Недаром и сам Стравинский в одном из писем Рамю пытается выразить необычность художественного опыта «Солдата» такой сакраментальной фразой: «…ощущение интимного сотрудничества между Вами и мной над нашим „Солдатом“ [выделено Стравинcким. — Н. Б.]» на пути к «осуществлению пьесы в ее целостности» (цит. по [12, 14]). При этом каждый из соавторов «Солдата» совершил бесспорные открытия на своей цеховой территории: о блестящем камерно-инструментальном письме Стравинского («горсточка музыкантов!») написано немало. Литературные достижения Рамю долго оставались в тени 33, но в третьем тысячелетии его статус в среде искусствоведов заметно возрос — от «чемпиона регионального романа» до «крупнейшего писателя франкоязычной Швейцарии» [5, 236]. И если даже такой яростный оппонент «регрессиста Стравинского», как Т. Адорно, называл «Солдата» «центральной работой» композитора [1, 278], то языковые и стилистические новаторства Рамю в вербальном тексте пьесы, в первую очередь в партии Чтеца, сегодня выдвигают «Солдата» на особое место в наследии писателя. Стремясь к объективированной первозданности выражения [5, 248], Рамю внедряет в повествование эллипсисы и анаколуфы, «рваный синтаксис» и намеренные повторы. «Здесь невозможно разобраться, в какой момент прочный, уверенный в себе роман XIX века заходит на территорию модернистских языковых экспериментов», — подытоживает А. Рясов [16]. Детальное изучение параллелей и взаимовлияний в творчестве двух художников, намеченное нами в предисловии и комментариях к их переписке [12, 13–16], еще ждет своих исследователей.

Появление нового перевода «Сказки о солдате», выполненного поэтом Михаилом Савченко, отражает неостывающий интерес публики, исполнителей и искусствоведов к удивительному сочинению Игоря Стравинского и Шарля Фердинана Рамю. Отрадно, что в XXI веке русскоязычный читатель получил возможность познакомиться и с полным вариантом «Воспоминаний об Игоре Стравинском» Ш. Ф. Рамю [13], и с интереснейшей перепиской двух мастеров-современников [12] 34. Переводческий опус М. Савченко гармонично вписывается в корпус документальных публикаций и научных работ последних лет, заставляющих по-новому взглянуть на творческое сотрудничество русского композитора и швейцарского писателя.

***

Жаркий сентябрь 2011-го, Швейцария. Татьяна Борисовна Баранова-Монигетти повезла нас с Инной Алексеевной Барсовой по местам Игоря Стравинского. После Кларана мы оказались в Морже, без труда отыскали дом Стравинского на площади Сен-Луи, где сочинялся «Солдат», затем отправились к Женевскому озеру. На набережной — фестиваль шарманок и шарманщиков! Одетые по моде начала прошлого века, с игрушечными обезьянками на плечах, из своих причудливых, затейливо расписанных аппаратов они извлекали песенки столетней давности («Marietta»? «Madelon»?), которые когда-то слышали Стравинский и Рамю… «Аборигенши» на скамьях — те же «баушки» 35 с вязаньем — не смогли ответить на вопрос, где находится набережная Игоря Стравинского, а была она в двадцати метрах, за поворотом. И равнодушно косились на нас лоснящиеся гуси, подлинные хозяева здешних мест, когда мы совершали «священное омовение», спускаясь в теплую, подернутую нежной, светло-зеленой ряской воду Лемана прямо с Quai Igor Stravinsky.

Список источников

- Адорно Т. Философия новой музыки / пер. с нем. Б. Скуратова, ред. и вступ. ст. К. Чухрукидзе. М. : Логос, 2001. 343 с.

- Акопян Л. О. Музыкальная автобиография Стравинского // Л. О. Акопян. Мои музыкальные миры. СПб. : Изд-во им. Н. И. Новикова, 2022. С. 179–204.

- Алфеевская Г. В ином краю пою иначе. Поединок Солдата и Черта в музыке Стравинского // Музыка и время. 2018. № 9. С. 3–6.

- Баранова Т. Стравинский — читатель и библиофил (о русской библиотеке композитора) // Научный вестник Московской консерватории. 2013, март. Т. 4. Вып. 1. С. 5–59.

- Большаков В. П. Шарль-Фердинан Рамю // История швейцарской литературы. В 3 т. Том III. (Гл. 10) / ред. коллегия: В. Д. Седельник (отв. ред.), А. Г. Вишняков, Н. С. Павлова. М. : ИМЛИ РАН, 2005. С. 236–264.

- Брагинская Н. А. Игорь Стравинский в диалоге с европейской музыкальной культурой: формы, фазы, генезис. Дисс. … доктора искусствоведения. СПб., 2023. 500 с.

- Брагинская Н. А. Музыкальные диалоги Игоря Стравинского. Монография. СПб. : Контраст, Изд-во им. Н.И. Новикова, 2023. 344 с.

- Денисов Э. Ударные инструменты в музыке И. Стравинского // И. Ф. Стравинский. Статьи и материалы / сост. Л. С. Дьячкова, под общ. ред. Б. М. Ярустовского. М. : Советский композитор, 1973. С. 346–382.

- Ека Е. На какой язык мы переводим Шекспира? Михаил Савченко — о работе над новым переводом «Короля Ричарда III». URL: https://gorky.media/context/na-kakoj-yazyk-my-perevodim-pesy-shekspira/?ysclid=m6f2tjjqgf950469749 (дата обращения: 18.01.2025).

- Кид Т. Испанская трагедия / подгот. Н. Э. Микеладзе, пер. М. М. Савченко, отв. ред. А. Н. Горбунов. М. : Ладомир; Наука, 2011. 328 с. (Серия «Литературные памятники»).

- Народные русские сказки А. Н. Афанасьева. В 3 т. Том 1 / подгот. Л. Г. Бараг и Н. В. Новиков. М. : Наука, 1984. 511 с. (Серия «Литературные памятники»).

- Переписка И. Ф. Стравинского и Ш.-Ф. Рамю / публ. И. И. Блажкова; пер. с фр. В. М. Клеваева; подг. текста и коммент. И. И. Блажкова, Н. А. Брагинской; вступ. ст. Н. А. Брагинской // Научный вестник Московской консерватории. 2021. Т. 12. Вып. 3. С. 8–57.

- Рамю Ш.-Ф. Воспоминания об Игоре Стравинском / пер. и вступ. ст. В. Л. Гинзбурга, А. И. Яфаева. СПб. : Лань, Планета музыки, 2020. 76 с.

- Рамю Ш.-Ф. Царствование злого духа / пер. с фр. А. Воинов. М. : libra, 2017. 175 c.

- Рославлева Н. П. Марис Лиепа. М. : Искусство, 1978. 133 с. (Солисты балета). URL: http://dancelib.ru/books/item/f00/s00/z0000023/index.shtml (дата обращения: 28.01.2025).

- Рясов А. Завораживающий сумрак. Анатолий Рясов о романной трилогии Шарля Фердинана Рамю. URL: https://gorky.media/reviews/zavorazhivayushhij-sumrak/?ysclid=m6f8ltiqj826306201 (дата обращения: 19.01.2025).

- Савенко С. Мир Стравинского. М. : Композитор, 2001. 328 с.

- «Сказка о солдате и черте» («История солдата»). Стравинский И. // Электронный Архив Большого театра. URL: https://archive.bolshoi.ru/entity/BALET/3785949(дата обращения: 26.01.2025).

- Стравинский И. Диалоги. Воспоминания. Размышления. Комментарии / пер. с англ. В. А. Линник; сост., послесл. и общ. ред. М. С. Друскина. Л. : Музыка, 1971. XVI, 413 c.

- Стравинский И. История солдата. Партитура. Либретто Ш. Рамюза, перевод С. Петрова. Л.: Музыка, 1974. 95 с.

- Стравинский И. Ф. Переписка с русскими корреспондентами. Материалы к биографии. В 3 т. Том II: 1913–1922 / сост., текстол. ред. и коммент. В. П. Варунца. М. : Композитор, 2000. 800 c.

- Стравинский И. Ф. Хроника моей жизни / пер. Л. В. Яковлевой-Шапориной // И. Стравинский. Хроника. Поэтика / сост., ред. пер., коммент., указ. и закл. ст. C. И. Савенко. М. : РОССПЭН, 2004. С. 10–168.

- Шакарян К. «Избавлен вновь от смерти я…» Не стало Станислава Красовицкого (1935–2025) // Литературная газета. 2025. 23 января. URL: https://lgz.ru/article/izbavlen-vnov-ot-smerti-ya-/?ysclid=m6geirtnz138228713 (дата обращения: 27.01.2025).

- Шекспир У. Король Ричард III / подг. Н. Э. Микеладзе, Е. А. Первушина; пер. М. М. Савченко; отв. ред. А. Н. Горбунов. СПб. : Наука, 2023. 527 с.

(Серия «Литературные памятники»). - Carr M. A. Original French Text of Histoire du soldat // M. A. Carr. After the Rite: Stravinsky’s Path to Neoclassicism (1914–25). Oxford ; New York : Oxford University Press, 2014. P. 100–120.

- Carr M. Stravinsky and His Literary Collaborators // Stravinsky in Context / ed. by G. Griffiths. Cambridge : Cambridge University Press, 2021. P. 117–124.

- «Entre Denges et Denezy...» Dokumente zur Schweizer Musikgeschichte, 1900–2000 / herausg. von U. Mosch. Basel ; Mainz : Paul Sacher Stiftung ; Schott, 2000. 480 S.

- Ramuz C.-F. Histoire du soldat. Lausanne : Édition des Cahiers vaudois, 1920. 48 p.

- Strawinsky I. Histoire du soldat. London : J. & W. Chester Ltd., 1924. 193 p.

- Stravinsky’s Histoire du soldat: A Facsimile of the Sketches / ed. by M. A. Carr. Middleton ; Wisconsin : A–R Edition, 2005. 359 p.

- Trottier D. 1918. Histoire du soldat, la France dans le rétroviseur de Stravinski // Équipe Musique en France (12 March 2020). URL: https://Nouvelle Histoire de la Musique en France (1870–1950) (oicrm.org) (дата обращения: 03.02.2021).

- Walsh S. The Music of Stravinsky. Oxford : Clarendon Press, 1993. 317 p.

Комментировать