Леонид Евгеньевич Гаккель: ars moriendi

Леонид Евгеньевич Гаккель: ars moriendi

Смерть! где твое жало? 1

Ars moriendi 2 — этой фразой Леонид Евгеньевич лаконично описал последние месяцы жизни своей ближайшей консерваторской коллеги, друга и соратника, выдающегося музыковеда Людмилы Григорьевны Ковнацкой, скончавшейся 9 мая 2023-го. В минувшем августе не стало и самого Леонида Евгеньевича Гаккеля: из музыкального ландшафта Санкт-Петербурга (и России) смерть вырвала еще одну исполинскую фигуру. Сегодня, post factum, поздние годы Леонида Евгеньевича тоже воспринимаются под знаком «ars moriendi». Тем более что мудрая латинская пословица гласит: «Ars moriendi ars vivendi est / Искусство умирать — это искусство жить».

Долговременная «стратегия ухода» Л. Е. Гаккеля вызвала к жизни совершенную интеллектуальную композицию, которую можно уподобить крупной музыкальной форме со сквозной драматургией. Точкой отсчета его «позднего стиля» стала монография с говорящим названием «Благо усталости» [1], в которой 75-летний музыкант подводил предварительные итоги. Тогда, в июне 2011-го, Леонид Евгеньевич пригласил меня на Радио «Петербург» к участию в передаче, посвященной его новому труду 3. Приведу здесь свое устное выступление на давней радио-презентации — не только потому, что оно встретило воодушевленное одобрение автора «Блага усталости», но и потому, что этот текст дает иллюзию продолжающегося общения с Леонидом Евгеньевичем, ограничивает пугающе раздвинувшееся пространство прошедшего времени.

***

«Уважаемый Леонид Евгеньевич, я испытываю к вам глубокую и трепетную благодарность за честь, оказанную сегодняшним приглашением к участию в представлении вашей Книги. Должна признаться, что, помимо моего неизменного благоговения перед вашим словом, есть еще два сдерживающих фактора, обозначенных в самóй Книге. Вы цитируете Хосе Ортегу-и-Гассета: „Нас понимают только сверстники“ [1, 112]. Я, увы, к ним не принадлежу. Это первое. И второе: последняя глава содержит признание в „исчезающе малой готовности к диалогу“. „У меня едва ли остался интерес к диалогу с воображаемым читателем, как и к диалогу вообще“, — констатируете вы [1, 212]. Но сам факт нашей встречи здесь, в Доме радио, как и ее жанр, предполагают, вероятно, сознательное исключение для сегодняшнего случая. Чтобы читатель услышал ваши „позывные“. Разумеется, речь идет об особом, верном читателе-слушателе, как он описывается вами: „Образованный, проницательный и культурный“ [1, 113].

Леонид Евгеньевич Гаккель. Санкт-Петербургская консерватория, Концертный зал имени А.К. Глазунова, 20 февраля 2013 года

Leonid Evgenyevich Gakkel. St. Petersburg Conservatory, Glazunov Concert Hall, February 20, 2013

Илл: © Санкт-Петербургская государственная консерватория

Приблизиться к постижению интонации, формы, тем и идей вашей новой Книги поможет знакомство с историей ее создания. Ведь написано было вдохновенное „Благо усталости“ не за короткие месяцы вашего юбилейного года: на этот труд ушло шесть лет! В итоге родилась „свободная книга“, как определяется во вступлении. Libro libero. Если апеллировать к романским корням, как вы это делаете, обозначая суть движения повествования — ricercare (поиск), и коренную особенность вашего метода — reducere (редукция как отсечение лишнего и устремленность к изначальным смыслам понятий). Абзац за абзацем, раздел за разделом писались, насколько мне известно, сразу в „окончательном“ порядке, как будто без сознательного следования неким структурным рецептам и образцам.

Интуитивное „чувство формы“ (фактически по Шёнбергу) привело автора к появлению уникальной композиции из пяти глав: „В семьдесят лет“, „Неравновесие“, „С сожалением и горечью“, „Профессия“, „Благо усталости“. Пятичастный цикл напоминает не симфонию, а скорее камерное, квартетное письмо по соединению интеллектуальной концентрации и исповедальности тона. Общая форма организована логикой кругов разного диаметра, спиралевидным движением мысли, предполагающим обилие автоцитат и отсылок к прежним трудам — статьям ли, книгам ли — очевидный показатель позднего стиля, как в случае с Шостаковичем, в поздние сочинения которого пристально всматривается/вслушивается Леонид Евгеньевич. Но это не самоповтор. Знакомые герои (исполнители и композиторы), знакомые произведения появляются в Книге, преломляясь в зеркалах времени, обретая иные нюансы оценок с тех возрастных позиций, которые занимает автор сегодня. И оттенки новых смыслов не всегда позитивные.

„Наступает возраст, когда жизнь кажется удаляющейся от счастья, как вода в этих озерах у берегов, пожираемая долгим летом“, — сказал однажды поэт П.-Ж. Туле, старый товарищ Клода Дебюсси (цит. по [15, 51]). Вероятно, закономерно появление в Книге эпизодов lamentо, оплакивающих современное состояние культуры, будь то кризис академического исполнительства или „омассовление“ сознания. Но, продолжая аналогии с поздним квартетным письмом, следует отринуть мысль о „Благе усталости“ как литературном подобии Пятнадцатого, последнего, квартета Шостаковича, где все части медленные и все в ми-бемоль миноре. Потому что даже в самых мрачных эпизодах Книги, кульминирующих, пожалуй, в главе „Профессия“, возникают смысловые точки надежды и света. На некоторые вопросы время уже дало ответы или же эти ответы брезжат. Ведь „главное предназначение музыканта — мерить время и терпеливо наблюдать, как оно протекает, то есть ждать“, — мудро замечаете вы в связи с драматичной судьбой А. К. Глазунова [1, 15].

Жанр книги — „опыт самопознания“, по авторскому определению. Здесь скрещиваются признаки исторической хроники, лирико-философского дневника, автобиографии, впрочем, весьма условной. Читатель не найдет в „Благе усталости“ жизнеописания как такового — эмпирические детали сведены к минимуму, пусть не сбивает с толку начало второй главы: „Ниже последует моя жизненная история“. Потому что жизненная история автора — это прежде всего существование в Профессии. С этой точки зрения „Благо усталости“ можно расценивать как „Музыкальную поэтику“ Леонида Евгеньевича Гаккеля, его профессиональное кредо в совокупности эстетических и технических компонентов.

Фото предоставлены Наталией Брагинской

Как известно, Арнольд Шёнберг и в поздние годы затруднялся ответить на вопрос, кем он является в большей степени — композитором или теоретиком. „Какова моя профессия?“ — вопрошаете вы в начале соответствующей главы. Ответ сопровождается зыбким „по-видимому“. Выявление основ профессионального существования составляет „опыт самопознания“ в „Благе усталости“. „Попытка записать уравнение“ своей „жизненной механики“ проходит через реконструкцию неких незыблемых констант: драгоценные образы учителей Натана Ефимовича Перельмана и Льва Ароновича Баренбойма; богатейшие сокровища слушательского актива, предполагающего и присутствие на эпохальных премьерах современности, и погружение в музыкальные опусы прошлого с нынешним акцентом на позднем стиле разных авторов — от Бетховена и Малера, Вагнера и Верди до Р. Штрауса. Нерасторжима ваша духовная связь с корифеями исполнительского искусства: высокий этический пафос Юдиной, Мравинского, Рихтера; Софроницкий с его даром „возвращать публике чувство жизни“, „золотое звучание“ Гилельса, „успокоительная надежность техники“ Давида Ойстраха, „согревающий гений“ Ростроповича — всех не перечесть! Круг за кругом, череда имен возводится вновь и вновь как своего рода фортификационные сооружения духа, вплоть до кодового раздела книги, где в последний раз возникают охранительные образы семерых титанов фортепиано, начиная с Константина Николаевича Игумнова.

Еще один питающий слой, неподверженный коррозии, — Петербург, Петербург Серебряного века; с ним связаны и „жизненная топография“, и профессиональный стиль автора. Невозможно пройти мимо необыкновенной красоты вашего слога: „Тот возраст поздний…“ — так начинается первая глава — как поэма с завораживающей, почти ахматовской интонацией. Потом, вчитываясь в первое предложение, понимаешь, что это безупречная афористическая проза. И акцент падает на слово „тот“: „Тот возраст поздний, когда появляется время думать о возрасте“ [1, 7].

Моя позиция — безусловное приятие, даже в самых полемических моментах повествования. Разделяю с Леонидом Евгеньевичем боль многих страниц; принимаю самые субъективные оценки: автор такого ранга имеет на них полное право, обсуждению не подлежащее. Единственное, с чем я никак не могу примириться в этой Книге, — мотив неотвратимости ухода. „…Теперь недалеко до того момента, когда дверь будет заперта и за мною“, — сдержанно произносите вы [1, 19]. Все мое существо восстает против этого. „Благо усталости“ — не последняя, а именно „поздняя“ книга. И не стоит расценивать как фатальный знак ее порядковый номер „11“ в ряду ваших больших опусов: „Число Божественных заповедей нарушается, и во времена Баха такое воспринималось бы не иначе, как предостережение“ [1, 229]. Прекрасно число 12, еще лучше, превозмогая 13, двинуться к цифре 14 — числовому символу баховского имени! Ваше время должно длиться и длиться. Несмотря на печальное утверждение „прошли времена, к которым принадлежал я сам“ [1, 111]. „Я вхожу в возраст Стравинского, пишущего «Три песни из Вильяма Шекспира», — замечаете вы. — Сказать, что это «музыка старости» — не лучше ли сказать, что это «музыка полной духовной зрелости»?“ [1, 56]. По моему глубокому убеждению, так же и „Благо усталости“ — это не книга старости, но книга полной духовной зрелости автора. Я никогда не воспринимала вас как старого человека, хотя бы по причине чисто внешней — из-за вашей юношески легкой походки.

Да, ныне вы имеете благородный статус „старейшего слушателя“ и „хранителя фондов“, но вы — не музейная реликвия, а живое, „не остывающее“ звено современной реальности — по скорости и градусу отклика на эту самую реальность, включая иные ее „мертвящие изгибы“. Вы, благодаря уникальной „культурной памяти“, осуществляете таинственную связь времен и обеспечиваете ту самую сохранность петербургского культурного кода, неразрывность „петербургского текста“. Для многих людей, не только ваших ровесников, вы олицетворяете „оплот надежности“ (выражение И. Стравинского) в наш век тотальной ненадежности, перефразируя С. Цвейга. Соприкосновение с вашим ноосферическим облаком и попадание в орбиту его излучения — всегда благо. „Да светит свет ваш перед людьми“ еще долгие-долгие годы… Таково ваше предназначение в «упорядоченной исторической композиции“ высокого — петербургского — образца».

***

Позже Леонид Евгеньевич действительно написал еще одну, двенадцатую книгу «Откуда мы? Куда идем?» 4 [7], построенную на расшифрованных стенограммах монументального лекционного цикла, который он провел в Глазуновском зале Санкт-Петербургской консерватории в ознаменование 150-летия alma mater 5. Беспримерным и по жанровому решению, и по архивно-документальной оснащенности стал обзор полуторавекового пути первого русского музыкального вуза в очень личной интерпретации выдающегося музыканта, проведшего в его стенах шесть десятилетий. Завершение триумфальной череды лекций-концертов было отпраздновано спустя несколько месяцев, 20 марта 2013 года, когда в том же Малом зале имени А. К. Глазунова прошел концертный вечер «Леонид Евгеньевич Гаккель» в серии «Творческие портреты профессоров Санкт-Петербургской консерватории». И вновь по воле Леонида Евгеньевича мне выпало счастье участвовать в посвященном ему большом событии, теперь — в роли автора вступительного слова перед концертом. Позволю себе еще раз прибегнуть к автоцитированию, по тем же причинам, что были изложены выше.

***

«Добрый вечер, дорогие коллеги, дорогие друзья, добрый вечер, дорогой Леонид Евгеньевич. Признаюсь, еще неделю назад свой выход на эту сцену, в этом качестве я расценивала как безрассудство чистой воды. Коллеги поймут мое смятение. Кто из простых смертных отважится рассуждать об олимпийце духа? Кому под силу создать словесный образ титана мысли, обладающего энциклопедической эрудицией и в сфере музыкального искусства, и в области гуманитарного знания в целом? Уникальная личность Леонида Евгеньевича Гаккеля не вписывается ни в какие стандарты. Если мне удастся наметить некоторые штрихи к портрету героя этого вечера, буду считать свою задачу выполненной.

Сегодняшний концерт непохож на те концерты, из которых в юбилейном сезоне складывается портретная галерея выдающихся профессоров Санкт-Петербургской консерватории, работающих ныне в старейшем музыкальном вузе России, — певцов, скрипачей, пианистов, виолончелистов. Несмотря на то что сам Леонид Евгеньевич четверть века преподавал в консерватории специальное фортепиано, главный инструмент его творчества — звучащее вещество иного рода. Это Слово о музыке. Имею в виду не только лекционные курсы по истории фортепианного искусства, которые профессор Гаккель читает уже более полувека 6.

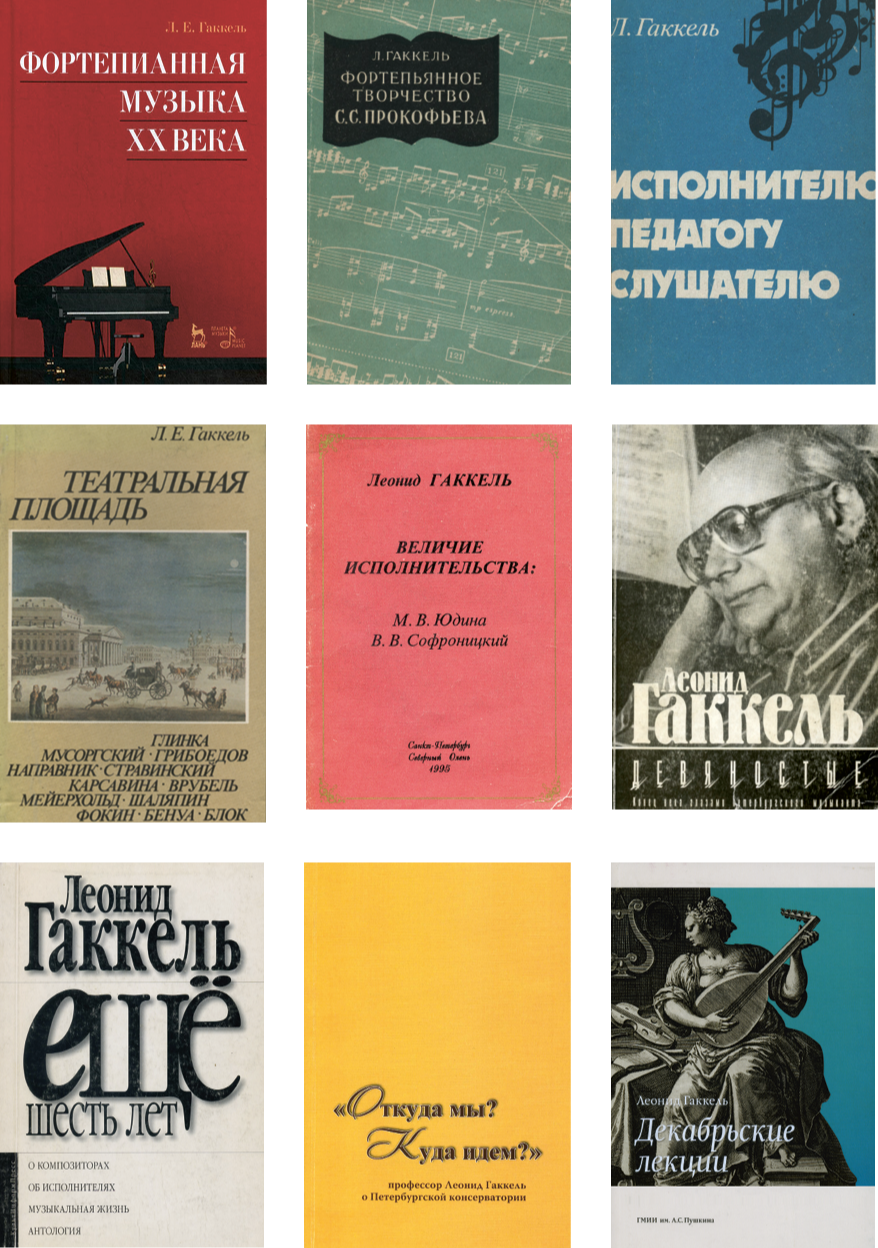

Слово Л. Е. Гаккеля, устное и письменное, представлено разными жанрами: от полемического доклада („Против триумфов“ в Ленинградском Доме композиторов) 7 — до открытой лекции „Вена, метрополия музыки“, прочитанной на немецком языке в Дюссельдорфе 8; от публицистического эссе „Музыканты, подальше от властей!“ [4] — до фундаментального исследования „Фортепианная музыка ХХ века“ [8]. В середине 1970-х эта книга 40-летнего автора стала одним из первых опытов системного осмысления эволюционных процессов в музыке минувшего столетия. Прежде всего, Леонид Евгеньевич Гаккель — первоклассный мастер слова о музыке. Некоторое представление о размахе его деятельности — научной, педагогической, музыкально-критической, просветительской — уважаемые слушатели могут составить по рекордно большой экспозиции книг, статей, афиш, буквально втиснутой в фойе Глазуновского зала. Выставка, организованная энтузиастами библиотеки консерватории, — лишь часть общей картины. Семь лет назад, к 70-летию профессора Гаккеля, по инициативе профессора Ларисы Георгиевны Данько, заведующей кафедрой музыкальной критики, на которой служит Леонид Евгеньевич, был выпущен именной биобиблиографический указатель [14] 9. По информации, собранной в этом издании, уже тогда Л. Е. Гаккель был автором десяти книг, более сотни статей; оглушительные цифры поднимались над разделами „Выступления перед концертами и спектаклями“ (167!), „Радио- и телепередачи“ (112!), а также „Лекции, доклады“ (205!). В последнем случае речь шла об открытых лекциях и циклах лекций, регулярно читавшихся профессором Гаккелем практически во всех консерваториях бывшего СССР или, к примеру, на такой престижной площадке, как легендарный московский фестиваль „Декабрьские вечера“ 10.

Разумеется, эта промежуточная статистика, сама по себе ошеломительная, не отражает сути явления. Кто он — Леонид Гаккель? Властитель дум художественной интеллигенции 1980-х, в хаосе начала 1990-х своей книгой „Я не боюсь, я музыкант“ 11 [11] он несет благую весть отчаявшимся. А вот его беспримерный профессиональный подвиг в чреватой взрывами реальности недавнего времени — грандиозный цикл из десяти лекций-концертов „Откуда мы? Куда идем?“. В мерном ходе полуторагодового цикла Л. Е. Гаккель шаг за шагом воссоздавал страницы 150-летней истории консерватории от основания до наших дней — словно наперекор тому, что за это время в вузе сменили друг друга четыре ректора.

Одна из лекций этого цикла называлась „Большее пространство“. Беспрестанное расширение собственного мира, освоение все новых и новых культурных территорий, накопление гигантского слушательского опыта в свое время привело музыканта и в состав руководства Филармонии 12, и в Мариинский театр, где профессор Гаккель в августе 2002 года занял позицию координатора музыкально-общественной деятельности, а затем главного специалиста-музыковеда.

Важнейшая черта Леонида Евгеньевича — нонконформизм. Разумеется, речь не идет о бунте против заданной средой обитания жизненной геометрии, которой сопротивляться бессмысленно. Он имел мудрость не сопротивляться. И даже — будучи студентом консерватории — ездил на обязательные колхозные работы.

Лето 1956-го. Поселок Будогощь Киришского района Ленинградской области. Вместе с однокурсником Мариком Рейзенштоком 13 20-летний Леонид Гаккель идет по полю за трактором и корчует пни. Господа, можно ли это представить?

Но сколько мужества и принципиальности нужно было иметь, чтобы в 1990-м опубликовать на страницах главного музыкального журнала страны открытое письмо ректору Ленинградской консерватории [6]? Духовный нонконформизм предопределил независимость научных и публицистических суждений профессора Гаккеля, его особое, избирательное отношение к слову, а также сам тип интонирования. В манере Леонида Евгеньевича большой ораторский стиль парадоксально соединяется с приглушенной динамикой его речи, речи истинного петербургского интеллигента, где основные громкостные градации вибрируют между mf, p и pp. Но когда говорит профессор Гаккель, и pp может быть пламенеющим и сокрушительным!

Задаешься вопросом, как формируются личности такого масштаба, и невольно вспоминаешь, например, об уверенности Л. Е. Гаккеля в „космическом происхождении“ Гленна Гульда! Сам Леонид Евгеньевич вырос в театральной семье: мать — актриса советского кино Роза Мироновна Свердлова (1908–2003), отец — драматический режиссер Евгений Густавович Гаккель (1892–1953). Об атмосфере этого дома, где собирался цвет петербургской художественной элиты, могу судить по рассказам Елены Алексеевны Стравинской, услышанным ею от матери, Ксении Юрьевны Стравинской, племянницы великого композитора.

Земная музыкантская родословная Л. Е. Гаккеля связана с именами двух его главных наставников, „под духовным присмотром“ которых он учился: Натан Ефимович Перельман и Лев Аронович Баренбойм 14. Вот мы подошли к теме „ученики — учителя“. На подобных концертах профессора представляют обычно своих учеников. Но кто является учениками Леонида Евгеньевича — 18 человек, обучавшихся в его классе специального фортепиано? Или более 20 человек, защитивших диссертации под его руководством? Или тысячи студентов-пианистов, из поколения в поколение слушавших в Ленинградской/Петербургской консерватории лекции профессора Гаккеля? Или его последователи из числа многомиллионной аудитории, которой Леонид Евгеньевич нес свое слово в разных точках Земли?

Сегодняшняя программа в известном смысле безусловно портретирует главного героя. В ее афише нет ничего случайного, начиная с даты концерта: 20 марта — день рождения величайшего пианиста всех времен Святослава Теофиловича Рихтера. Состав исполнителей закономерен: фортепиано, виолончель, скрипка, вокальные голоса, камерный оркестр — все имеет свое значение. От Петербургской консерватории Леонида Евгеньевича приветствуют сегодня корифеи инструментальных кафедр во главе с ректором — скрипачом Михаилом Гантваргом; это и пианист Сергей Урываев, и виолончелист Алексей Массарский. Их трио, великолепное само по себе, к тому же напоминает о блистательных ансамблевых союзах, занимающих огромное место в творческой биографии Л. Е. Гаккеля: Рихтер — Ойстрах — Ростропович или Вирсаладзе — Каган — Гутман. Камерный оркестр консерватории под управлением Аркадия Штейнлухта сопутствовал исторической серии „Откуда мы? Куда идем?“ в целом ряде программ. Его музыканты выразили желание участвовать в сегодняшнем концерте, невзирая на большую загруженность.

В концерте примет участие и прямая ученица Леонида Евгеньевича по классу специального фортепиано Светлана Маслова. Остальные пианисты-солисты и концертмейстеры — заслуженные артисты России Сергей Урываев и Ирина Соболева, лауреаты международных конкурсов Николай Мажара и Михаил Вайнер — горды тем, что в разное время слушали его консерваторский курс. Лишь зачетную книжку Веры Охотниковой не раскрывал профессор Гаккель. Но Вера Охотникова — посланница дружественной московской школы, воспитанница профессора Веры Васильевны Горностаевой, о педагогическом и творческом опыте которой не раз с большой симпатией высказывался Леонид Евгеньевич.

Дуэт виолончели и фортепиано Андрей Иванов — Николай Мажара представляет не просто замечательных инструменталистов, это еще и профессиональные композиторы. И хотя играть они будут не свою музыку, их участие можно расценивать как вклад в программу от композиторского цеха. Сколько комментариев к сочинениям современников дал Л. Е. Гаккель, член Союза композиторов с 1974 года, — Шостакович, Евлахов, Салманов, Шварц, Андрей Петров, Шнитке, Слонимский — всех не перечесть!

От Мариинского театра дань признательности Леониду Евгеньевичу приносят острохарактерный тенор Андрей Попов и утонченная примадонна труппы, мировая звезда — сопрано Татьяна Павловская. Оба певца — выпускники нашей консерватории, занимавшиеся у профессоров Л. Н. Морозова и Т. Д. Новиченко.

Свой смысл несет и появление на сцене ансамбля виолончелистов консерваторской Десятилетки под руководством Е. А. Дерновой: именно в стенах славной школы в Матвеевом переулке провел детские годы Леонид Гаккель 15, там же учился до консерватории и его сын, виолончелист и дирижер Антон Гаккель, выпускник класса А. П. Никитина.

Выбор сочинений, вошедших в программу, тоже неслучаен. Музыка западных мастеров представлена именами Бетховена, Сен-Санса, Р. Штрауса. Известно, что Леонид Евгеньевич очень высоко ценит штраусовские „Метаморфозы“. Но сегодня прозвучат ранние песни немецкого композитора; рафинированные Lieder исполнены вагнеровского томления, а Вагнер занимает очень большое место в жизни Л. Е. Гаккеля, в том числе благодаря рассказам его отца о легендарном вагнерианце Феликсе Моттле, дирижировавшем в Мариинском „Тристаном и Изольдой“ в 1911 году. Так „вагнеровское оборачивается петербургским“ [1, 55].

Фрагменты гротескной зоологической сюиты „Карнавал животных“ К. Сен-Санса в программе сегодняшнего вечера можно читать как знак иронии, присущей самому Леониду Евгеньевичу, иронии подчас убийственной, но всегда элегантной, как безукоризненно элегантен внешний облик профессора Гаккеля. В связи с французской темой не могу удержаться от одного автобиографического воспоминания из времен моей уральской юности.

…Октябрь 1980 года, Свердловск, переполненный зал консерватории, Леонид Евгеньевич читает лекцию „О фортепианном стиле Шопена“, с артистическим совершенством развивая мысль о французской генетике Шопена, о французском аристократизме его натуры… Сейчас только мои ровесники и люди постарше могут по-настоящему понять, каким откровением звучали подобные суждения для тех слушателей в пору, когда в соответствии с канонами соцреализма полагалось превозносить польские народные корни Шопена.

Но вернемся к нынешней концертной программе. Вечер будет завершать Бетховен, „неисчерпаемый, непревзойденный“, остающийся для Леонида Евгеньевича „абсолютной величиной на выцветающем горизонте музыкантских пристрастий“ [1, 52], Бетховен, укрепляющий дух во все времена. Тем более что до-мажорный Тройной концерт ор. 56, первая часть которого прозвучит сегодня, был начат в 1804-м, вскоре после того, как композитор перешагнул кризисный порог „Гейлигенштадтского завещания“. Разумеется, вы услышите и сочинения русских авторов — увенчанных лаврами консерваторцев разных поколений, которым Леонид Евгеньевич посвятил и еще посвятит много значительных слов: это Антон Рубинштейн, Чайковский, Римский-Корсаков, Прокофьев — а также Юрий Кочуров, чье творчество мало известно широкой публике. Остановлюсь чуть подробнее на сочинениях Прокофьева и Кочурова.

Без музыки Прокофьева этот вечер не мог состояться: музыка Прокофьева сопровождает Леонида Евгеньевича всю жизнь, с раннего детства, когда он оказался свидетелем премьеры оперы „Война и мир“ в 1946-м. Музыка Прокофьева стимулировала начало литературной активности Л. Е. Гаккеля. Его первая статья — о триаде фортепианных сонат Прокофьева — появилась в машинописном студенческом альманахе Ленинградской консерватории в 1958-м [10]. В следующем году на страницах журнала „Советская музыка“ вышла первая официальная публикация Леонида Евгеньевича „О пианистическом искусстве Прокофьева“ [5], тут же переведенная на чешский и румынский языки. А в 1960-м 24-летний аспирант Гаккель издал свою первую книгу: „Фортепианное творчество С. С. Прокофьева“ [9].

В программу концерта включен фортепианный цикл Прокофьева „Мысли“ ор. 62 — не только потому, что именно это сочинение исполнительница Светлана Маслова проходила в классе специального фортепиано профессора Гаккеля. Музыка „Мыслей“ создана без обычного прокофьевского „желания дерзить“, она удалена от моторной виртуозности, свойственной его блестящему пианизму. Очевидно, это прокофьевский вариант „Ночных пьес“ / „Nachtstücke“, где преобладает состояние глубокой рефлексии, неспешное панорамирование образов, скользящих в сознании. Горячечный прорыв вспыхивает лишь в генеральной кульминации цикла — в последней, третьей пьесе. А в коде этой же пьесы можно услышать единственную изобразительную деталь: часы отчетливо бьют два в глухой ночи. Думается, первую часть цикла Прокофьев намеренно снабдил исполнительской ремаркой Adagio penseroso, словно намекая на пьесу Ф. Листа „Il Penseroso“, навеянную скульптурными группами Микеланджело во флорентийской капелле Медичи — „Ночь“ и собственно „Мыслитель“, сам Лоренцо Медичи, погруженный в раздумье. Известен и поэтический комментарий Микеланджело Буонарроти к своему созданию:

Отрадно спать — отрадней камнем быть.

О, в этот век — преступный и постыдный… 16

Но думы Прокофьева обращены не к ренессансному времени. Фортепианные „Мысли“, писавшиеся в 1933–1934 годах, возникают на рубеже заграничного и советского этапов в биографии автора: в это переходное время композитор одной ногой уже стоял в СССР, работал по заказам СССР. И премьера цикла в 1936 году, когда он с семьей окончательно обосновался на Родине, состоялась в Москве, в исполнении автора. „Мысли“ Прокофьева — это ночные бдения на российской земле, о российской земле — подлинный документ советских тридцатых, из которых вышел и сам Л. Е. Гаккель.

Другое послание из российской реальности 1930-х годов являет Соната для виолончели и фортепиано Юрия Кочурова (1907–1952). С этим сочинением в 1931-м талантливый композитор оканчивал Ленинградскую консерваторию по классу Владимира Щербачёва. Соната очень масштабная — более получаса невероятно концентрированной музыки. Прозвучит лишь первая часть, с ее почти лихорадочными сменами темпов и фактурными перебивами; в сгустках контрастных идей, которые будоражат сознание 23-летнего автора, угадывается дух эпохи, дух современничества. Характерное сочетание высокого интеллектуализма и обжигающего нерва этой музыки выдает сложившийся оригинальный стиль. С именем Кочурова связан один тонкий узор в биографии Леонида Евгеньевича. Ленинград еще поднимался из блокадных руин, когда в Театре Ленкома Евгений Гаккель ставил спектакль с музыкой Юрия Кочурова — романтическую драму „Тристан и Изольда“ бывшей бестужевки Александры Бруштейн в декорациях бывшего мирискусника Натана Альтмана — вот оно, живое дыхание петербургского Серебряного века! На репетициях и спектаклях 1947 года присутствовал и 11-летний Леонид Гаккель. А Юрий Владимирович Кочуров в том же 1947-м получит класс композиции в Ленинградской консерватории, где у него будет учиться выдающийся музыковед Екатерина Александровна Ручьевская, чье имя и научные идеи глубоко почитает профессор Гаккель. Отрадно, что нынче благодаря ученикам Е. А. Ручьевской и усилиям С. М. Слонимского творчество Юрия Кочурова возрождается.

Завершая свое скромное слово и уступая место музыке, напомню, что когда-то Леонид Евгеньевич прочитал доклад под названием „Необходимость Шостаковича“ 17. Я провозглашаю сегодня „Необходимость Гаккеля“. „Шкала Гаккеля“ предполагает очень высокий уровень профессиональных и этических оценок. Поэтому со-бытийствовать с вами, трудиться рядом с вами, достославнейший Леонид Евгеньевич, — большая ответственность, большая честь, но и большое благо для нас, ваших консерваторских коллег. Пусть вам будет отпущено не только „благо усталости“, но и „благодать долголетия“, светлого и плодотворного: будьте с консерваторией, будьте с нами, примите нашу любовь и благодарность!»

***

В том же 2013 году, осенью произошло крушение кафедры музыкальной критики: после ухода из консерватории Ларисы Георгиевны Данько кафедру расформировали. И хотя Леонид Евгеньевич продолжил чтение своих курсов по истории фортепианного искусства в составе другого консерваторского коллектива, ощущение разлома, неуклонно обострявшееся после переезда вуза в 2015-м из закрывшегося на ремонт исторического здания, нарастало. «Прежней Консерватории, в которой я учился, сейчас уже нет. Для меня это катастрофа», — констатирует профессор Гаккель в одном из последних интервью [13].

Его официальное расставание с консерваторским сообществом произошло в начале 2020/2021 учебного года. Хорошо помню тот пасмурный день 29 сентября. В аудитории 342 началось заседание Ученого совета. Леонид Евгеньевич обратился к коллегам с короткой прощальной речью: «В Петербургской консерватории всегда будет золотой век…» «Я всегда буду рядом с вами…». Затем он направился к выходу; с визелевского портрета, бывшего священного атрибута Концертного зала имени Глазунова, смотрел ему вслед Николай Андреевич Римский-Корсаков. Дверь мягко затворилась; целая эпоха консерватории стала частью прошлого.

Тогда же, в сентябрьском номере «Музыкальной академии» появилось превосходное, невероятно глубокое и невероятно печальное интервью, данное Леонидом Гаккелем Ярославу Тимофееву [16]. Пронизанное мотивами одиночества и прощания, подобно «Траурной гондоле», проплыло оно по воображаемой глади петербургских вод, превращая и сам возлюбленный Град Петров в исчезающий город-призрак. Тяжелые времена, наступившие в 2020-м, принесли вынужденную изоляцию, самоизоляцию, эскапизм, которые Леонид Евгеньевич переживал с завидным мужеством. Французскую пословицу «мертвый хватает живого» повторял не без содрогания, вкладывая в нее буквальный, а не фигуральный смысл. Роковой час настал 26 августа. «Погасло днéвное светило…».

И ночь идет,

Которая не ведает рассвета…

Эти ахматовские строки Леонид Евгеньевич привел в «Благе усталости» — с отметкой о дате их создания: «19 января 1936 года — за восемь дней до моего рождения» [1, 10].

Память наших сердец по-прежнему хранит его благосклонно-утешительное: «Я всегда буду рядом с вами». С нами остается немеркнущее слово Гаккеля, запечатленное в его двенадцати книгах и сотнях статей, в радиопередачах, видеозаписях и документальных фильмах; мощное излучение гаккелевского слова озаряет нас. И как завет Леонида Евгеньевича звучит: «Я не боюсь, я музыкант».

Список источников

- Гаккель Л. Е. Благо усталости. СПб. : КультИнформПресс, 2011. 230 с.

- Гаккель Л. Е. Декабрьские лекции. М. : Союзрекламкультура, 1991. 76 с. (2-е изд., доп. М. : ИПЦ «Художник и книга», 2010. 119 с.).

- Гаккель Л. Е. Дмитрий Шостакович. «Ад! Где твоя победа?» // Известия. 1991. № 140. 14 июня.

- Гаккель Л. Е. Музыканты, подальше от властей! // Известия. 1993. № 48. 16 марта.

- Гаккель Л. Е. О пианистическом искусстве Прокофьева // Советская музыка. 1959. № 8. С. 121–128.

- Гаккель Л. Е. Открытое письмо В. А. Чернушенко, ректору Ленинградской консерватории // Советская музыка. 1990. № 2. С. 80–84.

- Гаккель Л. Е. «Откуда мы? Куда идем?» : Лекции по истории Санкт-Петербургской консерватории. СПб. : Изд-во Политехнического ун-та, 2013. 250 с.

- Гаккель Л. Е. Фортепианная музыка ХХ века. Очерки. Л.—М. : Советский композитор, 1976. 296 с. (2-е изд., доп. Л., 1990).

- Гаккель Л. Е. Фортепианное творчество С. С. Прокофьева. М. : Музгиз, 1960. 173 с.

- Гаккель Л. Е. Шестая, Седьмая и Восьмая сонаты для фортепиано Сергея Прокофьева // Голоса молодых : Альманах творческого кружка теоретико-композиторского факультета Ленинградской консерватории [машинопись]. Вып. 1. [Л.], 1958. С. 1–49.

- Гаккель Л. Е. Я не боюсь, я музыкант. СПб. : Северный олень, 1993. 174 с.

- Леонид Гаккель. Школа, требующая особого внимания / интервьюер Д. Ю. Брагинский; подг. текста и коммент. Д. А. Варуль // Musicus. 2018. № 4. C. 13–19.

- Леонид Гаккель: «Вы не можете предать музыку и сменить профессию…» / интервьюер А. Гагулина // Сайт Союза композиторов России: проект «Старшее поколение». 27.09.2021. URL: https://unioncomposers.ru/news/978-leonid-gakkel-vy-ne-mozhete-predat-muzyku-i-smenit-professiy/ (дата обращения: 10.10.2024).

- Леонид Евгеньевич Гаккель : Биобиблиографический указатель / сост. Е. В. Гончарова, Л. Г. Муравик, Э. Л. Поляков; предисл. Л. Г. Данько. СПб. : Изд-во Политехнического ун-та, 2006. 80 с.

- Лонг М. За роялем с Дебюсси / пер. с франц. Ж. Грушанской, ред. пер. и предисл. Е. Бронфин. М. : Советский композитор, 1985. 157 с.

- Тимофеев Я. Леонид Гаккель: «Без удовольствия ничего не сделать и с места не сдвинуться» // Музыкальная академия. 2020. № 3. С. 42–51. DOI: 10.34690/84.

Комментировать