А. Дроздов

Истоки русского пианизма

Начальные стадии русского фортепианного творчества — не столько забытый, сколько еще не открытый участок истории музыки.

Если не считать чисто музыковедческих экскурсов в область нашего начального пианизма (например в «Очерках по истории русской музыки» Н. Финдейзена или в работе С. Смоленского «Клавесинная музыка в России»), можно сказать, что практическое освоение раннего русского фортепианного наследия еще не начиналось.

За немногим исключением, наши пианисты, имеющие в своем репертуаре солидный запас западной фортепианной литературы — XVIII, XVII и даже XVI вв., — не знают фортепианных произведений русских мастеров XVIII — начала XIX вв.

В равной мере игнорируют русскую фортепианную старину и наши музыковеды и реставраторы. Забираясь все дальше и дальше в глубь веков и стран, они до сих пор не заинтересовались замечательными памятниками русского фортепианного творчества. Например, в обширной реставрационной работе покойного Э. К. Розенова представлено творчество французских, итальянских, немецких, английских и испанских клавесинистов, начиная с XVI в.1; не нашлось места лишь для русской фортепианной старины.

Если нашей слушательской аудитории знакомы имена Гурилева, Есаулова или Варламова, то только или главным образом по вокальному, а не по фортепианному их творчеству; начальная же стадия русского пианизма, фортепианное творчество XVIII в. — для нее сплошное «белое пятно». Между тем для нас особенно ценны и интересны даже немногочисленные памятники раннего русского пианизма, в которых быстрое освоение европейской техники сочетается с ярким и своеобразным народно-песенным началом.

Необходимо покончить с поверхностным скептицизмом и равнодушием в отношении нашего фортепианного наследия. Необходима планомерная и широкая работа по его изучению, критическому отбору и практическому освоению.

Можно считать, что как определенно сложившееся мастерство, заслуживающее не только научного изучения, но и практического (концертного) освоения, наше фортепианное творчество начинается с 80-х гг. XVIII в. («Вариациями на русские песни для клавицимбала или фортепиано» В. Трутовского, П. 1780).

Для первичной стадии его (длившейся примерно около 30 лет) характерны технические приемы классической — по преимуществу моцартовско-гайдновской школы. Ярко выраженное тяготение первых ав-

_________

1 «Новое собрание старо-классических мастеров XVI, XVII и XVIII вв., для клавикорда, клавесина, органа и ф-п.», под ред. Э. К. Розенова. Муз. сектор Гос. изд-ва, 1926.

торов-пианистов к народно-песенному творчеству (их излюбленная форма — вариации на русские песни) носит еще несколько примитивный характер. В использовании песенного начала у них еще много скованности и «буквальности»; вариационные приемы — суховаты и педантичны. Наряду с влияниями моцартовско-гайдновской школы здесь встречаются

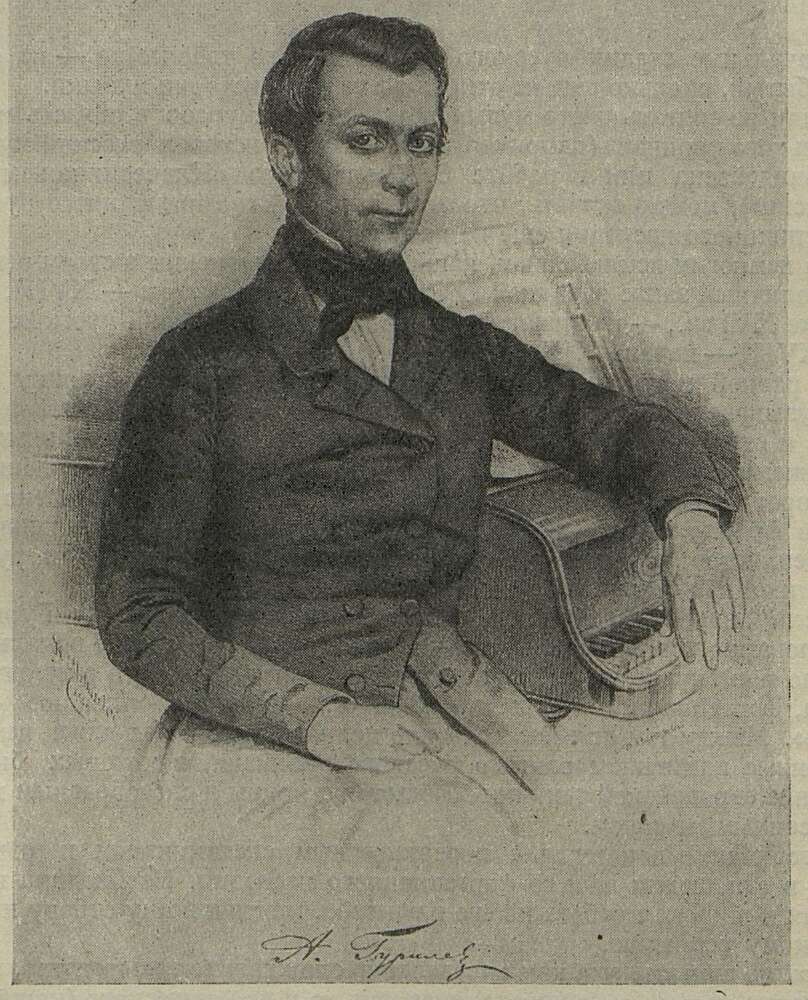

А. Гурилев.

С современной литографии.

следы и других влияний: Бетховена (см. Бирон — «Air russe, varie pour le Forte-Piano»), Баха (Chanson russe — «Как у нашево Широкова двора», variee par Guillaume Paltschau, oeuvre I, а также — полуанонимная «Prelude pour le Pianoforte, compose Fan 1810»).

Следующий период русского фортепианного творчества (примерно — с 1810 г. до половины ХIХв.) отмечен большим разнообразием музыкаль-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Музыканты Народного Фронта 9

- Солдатские песни мировой войны 21

- Композитор И. Дунаевский 28

- Куляш Байсеитова 33

- Ашуг Грикор 39

- Музыкальное творчество кумыков 43

- Истоки русского пианизма 51

- «Сердце гор» (балет А. Баланчивадзе в Ленинградском театре им. С. М. Кирова 68

- «Помпадуры» — А. Пащенко 76

- Перед концертным сезоном 84

- Государственные музыкальные коллективы СССР в предстоящем сезоне 86

- О работе Союзов советских композиторов Украины 89

- В Оргкомитете Союза советских композиторов Украины 91

- Над чем работают украинские композиторы 92

- Над чем работают московские композиторы 93

- Всесоюзные музыкальные конкурсы 94

- 25-летний юбилей К. Г. Мостраса 95

- Выпускники консерватории 95

- Песни советских железнодорожников 96

- В Московском союзе советских композиторов 96

- Конференция музыковедов 96

- По Союзу 96

- Письмо в редакцию 97

- «Школа фортепианной транскрипции» Г. М. Когана 98

- Новые музыкальные издания 106

- Впечатления и встречи 108

- Музыкальная жизнь на Западе 110

- Нотное приложение. «Часовой» 115

- Нотное приложение. «Китайская-партизанская» 118