С вами говорит Арам Ильич Хачатурян!

С вами говорит Арам Ильич Хачатурян!

В июне этого года исполнилось 120 лет со дня рождения Арама Хачатуряна, при жизни входившего в число главных советских композиторов — его имя называлось сразу после Прокофьева и Шостаковича. И по сей день его музыка звучит по всему миру и продолжает вызывать интерес у исполнителей и слушателей, хотя, возможно, уже не в такой степени, как у современников композитора. О творчестве Хачатуряна написано несколько книг и сотни статей. А вот людей, которые знали маэстро лично и хорошо его помнят, с каждым годом становится все меньше. Поэтому мне хотелось бы поделиться своими воспоминаниями об этом человеке, тем более что он был исключительно колоритной и неизменно вызывающей симпатию фигурой.

Арам Хачатурян обращал на себя внимание уже одним своим внешним видом. Коренастый, широкоплечий, с крупными, характерными армянскими чертами лица. Глаза у него были живые, черные, как угли; шевелюра пышная и волнистая, поседевшая к концу жизни. Ни на одной из известных мне фотографий он не улыбается. Арам Ильич всегда принимал вид человека чем-то озабоченного или расстроенного. Если снимок делался во время какого-нибудь разговора, маэстро запечатлевался на нем взирающим на своих собеседников словно бы сверху вниз, с высоты великого артиста, который не просто говорит, а вещает, поучает, разъясняет... На его лице отчетливо отражались различные настроения, реакции и ощущения. Богатая мимика менялась с каждой секундой. Хачатурян выглядел как опытный актер, который в ходе разговора полностью контролирует своих собеседников. В компании он всегда находился в центре внимания и производил при этом самое приятное впечатление.

Илл. 1. Арам Ильич Хачатурян

Fig. 1. Aram Ilyich Khachaturyan

Фото: rgnp.ru

Впервые я встретил его 20 сентября 1962 года в Варшавской национальной филармонии. Он был проездом в Варшаве и пришел на один из последних концертов Шестого фестиваля «Варшавская осень»1. Я заметил его во время антракта, когда он разговаривал с Гражиной Бацевич и Ярославом Ивашкевичем. Поскольку я жил в Кракове, где только начинал изучать композицию, и очень редко бывал в Варшаве, многие деятели культуры того времени не были мне знакомы, в том числе и оба собеседника Хачатуряна. Это незнание позволило мне подойти к ним немного ближе и подслушать беседу, которая велась по-русски. В какой-то момент Хачатурян произнес:

― Это все очень интересно. Жаль, что я не смогу присутствовать на вашем фестивале до конца, к тому же сегодня в Москву прилетает Игорь Стравинский2. И я должен быть там!

Сам не знаю, как так вышло, но, услышав эти слова, неожиданно для себя я воскликнул: «Завидую вам!» Трое собеседников тут же замолчали и удивленно посмотрели на невозмутимого юношу, который позволил себе столь бесцеремонно вмешаться в их разговор. Арам Хачатурян подошел ко мне, крепко взял за руку и отвел на несколько шагов в сторону.

— А вы кто такой? — спросил он с угрожающим выражением лица. Я представился, объяснив в нескольких словах, что меня особенно интересуют произведения Арнольда Шёнберга, Антона Веберна и Игоря Стравинского, а также музыка Луиджи Ноно, Карлхайнца Штокхаузена и других корифеев авангарда. Я ожидал, что этот список упомянутых мною композиторов, которых не признавали в странах соцлагеря, вызовет у Хачатуряна гримасу неудовольствия, но он, напротив, посмотрел на меня весьма благожелательно и сказал, что считает само собой разумеющимся, если будущий композитор приезжает на «Варшавскую осень». После чего, сделав строгое выражение лица, патетически добавил:

— А известно ли вам, что с вами говорит Арам Ильич Хачатурян?! И запомните: «Варшавская осень» является прекрасной возможностью познакомиться с новой музыкой, независимо от стиля и техники. Это для вас отличный шанс. И поздравляю польских музыкантов с тем, что им удалось создать такой фестиваль.

В тот момент я осознал, насколько эти слова отличались от большинства высказываний о новой западной музыке из уст советских музыковедов, критиков, композиторов.

— У вас замечательные композиторы, — добавил Хачатурян. — Гражина Бацевич и Витольд Лютославский. Видите ли, они не стоят на месте, они находятся в постоянном поиске, постоянно экспериментируют.

Он развил свою мысль, подчеркнув, что работа композитора заключается в неустанном поиске новых выразительных средств.

— Я тоже так это вижу, — машинально ответил я.

— Значит, мы единомышленники, — улыбнулся он.

Я почти автоматически повторил эти слова, но Хачатурян, нахмурив брови, перебил меня строгим голосом:

— Нет, вы мне не единомышленник, вы в лучшем случае думаете так же, как и я! — сделав этот выговор, он улыбнулся и оставил меня, вернувшись к своим собеседникам.

Следующая встреча произошла ровно десять лет спустя, в 1972 году, при совершенно других обстоятельствах. В то время я уже преподавал в своей альма матер в Кракове, а также занимал должность вице-президента Главного правления Союза польских композиторов в Варшаве. Арам Ильич снова появился на «Варшавской осени», но на этот раз в составе делегации Союза композиторов СССР из двадцати человек. Обычно из Москвы на варшавский фестиваль такие многочисленные делегации не приезжали, однако теперь был особый случай.

Напомню, что «Варшавская осень» какое-то время была объектом резкой критики со стороны музыкальных кругов СССР и стран «народной демократии». Обструкции подвергся также единственный профильный польский журнал «Ruch Muzyczny», который обвинили в пагубном увлечении музыкой из-за «железного занавеса» и в игнорировании важных музыкальных событий, происходящих в соцстранах. Еще в 1966 году приехавший в Варшаву Тихон Хренников после прослушивания «Молотка без мастера» Пьера Булеза в полуприватной беседе с одним из членов репертуарной комиссии фестиваля прокомментировал это произведение так: «Товарищи, нам тут морочат голову. Нужно наконец покончить с этим раз и навсегда».

В 1972 году Хренников представил на «Пражской весне» свой Второй фортепианный концерт, и в напечатанном в журнале «Ruch Muzyczny» отчете о фестивале рецензент не оставил от этого произведения камня на камне [2]. Вскоре произошло то, чего после 1956 года в Польше, казалось бы, произойти не могло: замминистра культуры и искусства потребовал незамедлительно выгнать из редакции автора рецензии — знатока новой музыки, музыковеда и критика Тадеуша Анджея Зелиньского. Главному редактору лишь каким-то чудом удалось его отстоять. Почти в то же время советский Союз композиторов через польское Министерство культуры и искусства потребовал от организаторов «Варшавской осени» исключить из программы ближайшего фестиваля произведение Эдисона Денисова, чье творчество в ту пору в СССР не приветствовалось. Более того, требование сопровождалось поручением включить в программу уже упомянутый концерт Хренникова, причем с участием композитора в качестве солиста. Репертуарная комиссия в знак протеста убрала свои имена из программы3, но этот незапланированный ею симфонический вечер все-таки состоялся. 24 сентября на нем наряду с Концертом для струнного оркестра Гражины Бацевич было исполнено сочинение Тихона Хренникова, а после антракта — Вторая симфония Арама Хачатуряна, который сам стоял за дирижерским пультом.

Итак, основной задачей этой необычайно многочисленной делегации было встретиться с главным правлением Союза польских композиторов, чтобы обсудить ситуацию с современной музыкой в Польше. Как вице-президент правления я присутствовал на этой встрече. В ней принимала участие большая группа польских музыковедов и критиков, которые делали все, чтобы спустить «дискуссию» на тормозах. Я был одним из первых, кто тогда высказался. Я сослался на Лучано Берио, который считал, что тот день, когда в искусстве останется только одно направление, будет концом этого самого искусства. Действительно ли Берио так сказал, не имело значения, но в той ситуации эти слова казались мне особенно важными. Вскоре после меня слово взял Хачатурян, который прежде всего подчеркнул многочисленные достоинства «Варшавской осени». Позже он развил эту мысль в интервью журналу «Ruch Muzyczny»4. После выступления Хачатуряна звучали уже только общие слова о развитии более тесных контактов, организации концертов и обмене опытом, и в итоге проблема «Варшавской осени» была снята с повестки дня. Однако Хренников и несколько членов советской делегации не собирались сдаваться. На последующей встрече в Министерстве культуры и искусств они пытались убедить польские власти в том, что фестиваль — по крайней мере, в его тогдашнем виде — не соответствует принципам социалистической культурной политики. А в это же время создатель «Танца с саблями» был принят на высшем уровне — в Отделе культуры Центрального комитета Польской объединенной рабочей партии, где Хачатурян повторил свои слова о фестивале. Его авторитет, видимо, был настолько непререкаем, что, несмотря на усилия, предпринятые делегацией на встрече в министерстве, фестиваль «Варшавская осень» не был ни приостановлен, ни каким-либо образом изменен.

После фестиваля Хачатурян на три дня отправился в Краков.

— Надеюсь, мы там встретимся, — сказал он на прощание в Варшаве.

Я думал, что Арам Ильич в первую очередь захочет осмотреть город, который, вероятно, никогда раньше не посещал. Но не тут-то было. Встретив его в Кракове, я услышал:

— Я обязательно хочу лично познакомиться с Пендерецким!

Создатель «Страстей», обычно отсутствующий из-за частых гастролей, оказался дома. Узнав о желании Хачатуряна, он, не раздумывая, ответил:

— Приезжайте прямо сейчас.

Через час мы уже были на месте, в пригороде Кракова. Помню, когда мы подъезжали к дому Пендерецких, Хачатурян вдруг робко спросил, очень удивив меня своей неуверенностью:

— Этот корифей польского авангарда действительно хочет со мной встретиться? О чем же я могу с ним говорить?

Между тем оба композитора сразу же понравились друг другу, и у меня сложилось впечатление, что они были очень рады возможности познакомиться. Хачатурян ни слова не сказал о собственном творчестве и говорил о своей жизни, о советской музыке и ее истории, о 1948 годе. Тогда я заметил, что он был прекрасным рассказчиком. Он также расспрашивал Пендерецкого о польской музыке и его новых сочинениях. В какой-то момент хозяин вышел в свой кабинет, и, вернувшись, принес оттуда Хачатуряну набросок «Утрени» — страницу, записанную, как это часто у него бывало, разноцветными фломастерами. Позже я увидел этот листок в московской квартире Хачатуряна — он висел в рамке за стеклом на видном месте.

Следующим утром Хачатурян объявил мне:

— Сегодня я хочу прийти к вам на ужин, вы покажете мне свою музыку!

Быстро организовать ужин в то время, когда в магазинах не хватало самых простых продуктов, было почти невыполнимой задачей, к тому же у моей жены в тот день были занятия в университете, и она не могла бегать в поисках съестного. Однако каким-то чудом нам удалось что-то приготовить, и днем создатель «Танца с саблями» переступил порог нашей квартиры.

— Есть не обязательно, — заявил он не терпящим возражений тоном. — Я хочу послушать вашу музыку! Только смотрите, чтобы произведения были не слишком длинными! — произнося эти слова, он, как обычно, принял угрожающий вид.

Встреча длилась несколько часов. После прослушивания двух моих сочинений беседа перешла на общие темы. Хачатурян разговорился о новой музыке, которую, похоже, хорошо знал. Мне было особенно приятно слышать, что для него величайшим композитором первой половины XX века является Бела Барток ― это полностью совпадало с моим мнением. Хачатурян с большим уважением отзывался о Стравинском. Говоря о Прокофьеве, он заявил, что его знание инструментовки оставляет желать лучшего, но тут же добавил:

— Но вправе ли я, обычный композитор, критиковать гения?

Я спросил у Арама Ильича о Шостаковиче, и здесь он снова меня удивил, ответив:

— Шостакович часто критикует мои произведения. И притом строго.

И добавил:

— И представьте себе: он всегда прав!

Гость расспрашивал о творчестве польских композиторов, известных ему только по фамилиям, — Малявского, Шабельского, Бэрда, Сероцкого... Он проявлял неподдельный интерес к их партитурам и записям, которые я ему показывал. Наше общение получилось очень приятным, и я пожалел, что Хачатуряну уже на следующий день нужно было возвращаться в Варшаву.

Вскоре наши пути вновь пересеклись, это произошло всего лишь два месяца спустя. Союз композиторов отправил меня в Москву на небольшой фестиваль. Прибыв в столицу, я позвонил Хачатуряну, сообщил ему, что приехал, на этот раз с супругой. Арам Ильич прервал меня на полуслове и сказал решительным тоном:

— Послезавтра приглашаю вас на ужин и жду у себя дома!

Он жил в многоэтажном доме Союза композиторов на улице, которая тогда называлась именем Неждановой (ныне Брюсов переулок). Напротив Хачатуряна жил Кабалевский, этажом выше — Шостакович. Когда мы с женой переступили порог его квартиры и вошли в просторную гостиную, нашим глазам предстал невероятный беспорядок; ничего подобного я не видел никогда в жизни. На большом столе лежали в огромном количестве нераспечатанные письма («пожалуй, я не буду все это читать», — услышал я от хозяина, после чего тот принялся открывать их одно за другим), старый контрабасовый смычок без волоса («раньше мне очень нравилось играть на виолончели»), порция ежедневной прессы («сейчас буду просвещаться») и стояла внушительных размеров тарелка с виноградом («лучше попринимать немного витаминов, чем читать письма»). На стуле рядом лежали брюки от фрака — как объяснил нам хозяин, вечером его ждал ответственный концерт.

Мое внимание привлекли многочисленные аккуратно оформленные в рамки фотографии, которыми были плотно завешены стены комнаты (среди них находился уже упомянутый мной набросок Пендерецкого). Увидев, что я рассматриваю эту коллекцию, Хачатурян встал из-за стола, подошел к стене и стал подробно объяснять, кто на них изображен, хотя догадаться, кто на этих снимках, было совершенно несложно. По большей части это были известные люди, рядом с которыми почти всегда стоял позирующий фотографу композитор. Мимо некоторых фотографий Арам Ильич проходил без комментариев, насчет других делал забавные пояснения. «Это я и Гагарин», — начал он с первого фотоснимка. «А это несравненный Давид Ойстрах — он очень хорошо исполнял мой концерт. Молодец!» Мимо Чаплина хозяин прошел молча. Затем указал на Шостаковича: «А это мой друг». «А этот, это мой знакомый», — маэстро показал пальцем на другую фотографию, на которой был изображен... папа Иоанн XXIII! Фотографии Леопольда Стоковского, Герберта фон Караяна и Оливье Мессиана Хачатурян миновал в молчании, зато обратил мое внимание на Надю Буланже («умная женщина, она мне даже понравилась»), на Хемингуэя («незабываемый») и королеву Бельгии («интересный человек»). Мне показалось, что он хотел произвести на меня впечатление своими обширными связями и знакомствами. Но, должно быть, он заметил, что эта «выставка» не возымела того эффекта, на который он, возможно, рассчитывал. Мне, честно говоря, действительно наскучило смотреть на его многочисленные фотографии с Брежневым и Косыгиным, с Че Геварой и другими политиками. В какой-то момент Арам Ильич прервал эту «экскурсию» и решительно объявил:

— Ну, идем вниз обедать!

«Вниз» в данном случае означало небольшой ресторан Союза композиторов, который находился в том же доме на первом этаже. Я знал это место и очень его любил, потому что там можно было встретить знакомых музыкантов, атмосфера всегда была спокойной, а еда вкусной. Помимо общего зала, доступного всем членам Союза, в ресторане также имелось помещение для «випов» — ведущих композиторов и их особо важных гостей. Наш хозяин уверенным шагом направился именно туда. При виде Хачатуряна все посетители ресторана замолчали, некоторые даже встали со своих мест, кланяясь и приветствуя его с большим пиететом, как всем известного и уважаемого композитора. Тут же появился официант, и Хачатурян властным голосом распорядился:

— Сначала икры!

Не прошло и минуты, как официант принес изрядных размеров блюдо с этим лакомством. Арам Ильич взял меню и с восточным гостеприимством заказал... все блюда, которые в нем значились, заявив, что их нужно хотя бы попробовать. Жена робко проговорила, что суп есть не будет, на что Хачатурян театральным голосом воскликнул:

— Почему? Суп есть надо! И без разговоров!

Так начался долгий, длившийся более двух часов, пир с великолепным армянским вином.

Еще одно бурное проявление гостеприимства случилось после обеда, когда мы, покидая ресторан, проходили мимо небольшого стенда с пластинками. Хачатурян хотел купить нам сразу все.

— Пожалуйста, упакуйте для моих друзей весь набор пластинок, ну, может быть, кроме моих произведений, — сказал он продавщице, которая, конечно же, знала, кто с ней разговаривает.

Его буквально распирали энергия и оптимизм. На прощание он махнул нам рукой (не протянул для рукопожатия, а именно махнул!) и воскликнул:

— Ну, до скорой встречи!

Последняя встреча сохранилась в моей памяти как особенно красочное, даже с элементами юмора событие. Все началось в летевшем в Москву самолете, на борту которого я оказался 24 ноября 1975 года, направляясь в командировку от Союза польских композиторов. Через несколько рядов от себя я заметил Хачатуряна. Место рядом было свободным, поэтому я, не задумываясь, пересел к нему. Он тепло поприветствовал меня и сразу же заявил:

— Это хорошо, что вы будете в Москве. Приглашаю вас завтра на концерт, где впервые будет исполнено мое последнее произведение — Соната-монолог для скрипки соло. Играет Виктор Пикайзен, заслуженный артист РСФСР5.

Приглашение поставило меня в сложное положение, поскольку я летел в Москву, чтобы в Малом оперном театре послушать «Нос» Шостаковича, а затем провести переговоры о выступлении исполнявшего это произведение коллектива на «Варшавской осени». Опера Шостаковича, на которую у меня уже был забронирован билет, игралась в тот же день и в тот же час, что и произведение Арама Ильича. Я подумал, что если скажу ему об этом, он наверняка потеряет интерес к дальнейшему разговору, если вообще не обидится на меня. Ничего подобного, однако, не произошло, Хачатурян спокойно принял мое оправдание, после чего рассказал, что был на премьере «Гаянэ» в Лодзи и что спектакль имел огромный успех6.

— В Польше я был только проездом, — добавил он. — У меня были большие гастроли по Северной Америке и Европе. Там я объездил много городов, где дирижировал и слушал исполнение своих произведений.

И он начал перечислять все страны и города, в которых выступал. Концертов было такое количество, что я даже начал подозревать — он немного привирает. Но рассказывал он очень образно и красочно. Было видно, что он любит говорить о себе, о своих успехах, об интересе и даже обожании, которые он вызывает. В какой-то момент он остановился и с озорным блеском в глазах сказал:

— Ну, хватит уже обо мне! Давайте поговорим о вас! Вы слышали вчера радиопередачу концерта Би-би-си с моей Второй симфонией?

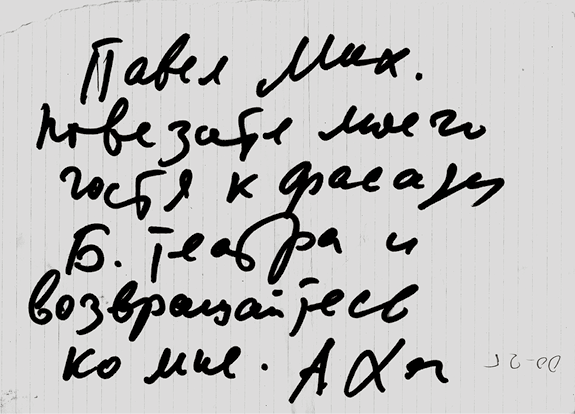

Незадолго до посадки он вынул из портфеля программку исполненного в Лодзи балета «Гаянэ». На развороте красовалась забавная карикатура, где Хачатурян был изображен с шестью руками, по сабле в каждой. Маэстро достал из кармана большую ручку и написал на листе несколько слов.

— Это для вас, — сказал он, вручая мне программку (см. илл. 2).

Из самолета мы вышли одновременно, и Хачатурян приказал:

— Не уходите, мы пойдем вместе.

Илл. 2. Программка с постановки балета «Гаянэ» А. И. Хачатуряна (Лодзь, Польша, Большой театр, 1975)

Fig. 2. Program from the production of the ballet “Gayane” by A. I. Khachaturian (Lodz, Poland, Bolshoi Theater, 1975)

Фото из личного архива Кшиштофа Мейера

Мы подошли к паспортному контролю, у которого уже выстроилась очередь; судя по ее длине, нам предстояло как минимум часовое ожидание. Я сказал об этом Араму Ильичу, на что он только махнул рукой и подвел меня к другому входу, видимо, предназначенному для особо важных персон. Он обратил театральный взор на проверяющего документы пограничника и промолвил:

— Что же вы, не пропустите Хачатуряна и его друга?!

Пограничник окинул нас взглядом, быстро поставил печати в паспортах, потом встал по стойке смирно и отдал честь — вот и весь досмотр. Оставалось еще получить багаж, а его у Хачатуряна было много. Он вышел на середину зала аэропорта и во весь голос крикнул:

— Носильщик!

Тут же появился очень пожилой и очень субтильный мужчина, готовый нести его чемодан. Хачатурян вручил ему ни много ни мало 25-рублевую купюру. По тем временам — целое состояние. При виде такого куша пораженный старик чуть не упал на колени и не поцеловал руку благодетеля, на что мой спутник сказал:

— Видите, как советский народ любит композитора Хачатуряна!

После чего уже на прощание проговорил:

— Раз уж вы не можете быть на моем концерте завтра, то приходите ко мне домой на генеральную репетицию — без четверти одиннадцать, репетицию мы начнем в одиннадцать. Только без опозданий! — добавил он, строго взглянув на меня.

Илл. 3. Записка Арама Хачатуряна от 25 ноября 1975 года, адресованная его шоферу7

Fig. 3. Note by Aram Khachaturian dated November 25, 1975, addressed to his driver

Фото из личного архива Кшиштофа Мейера

Я, естественно, пришел, как было велено, вовремя. Дверь мне открыла жена композитора, Нина Владимировна Макарова. Увидев меня, она прошептала:

— Арам Ильич еще спит, но я его сейчас разбужу.

И действительно, хозяин появился только через несколько минут, облаченный в длинный, до земли, темно-пурпурный, шитый золотом халат. Меня он приветствовал несколько скучающим тоном:

— Что у нас сегодня?.. Опять репетиция... Ну, хорошо... Садитесь.

Пробило одиннадцать, а Пикайзена все еще не было. Он прибыл с трехминутным опозданием, искренне сконфуженный, извиняясь за то, что задержался на три минуты. «Что ж, входите, незаслуженный артист РСФСР», — сказал ему хозяин, и мы все фыркнули от смеха.

Слушая с интересом Сонату-монолог, я понял, что последние творческие достижения Хачатуряна, к сожалению, не соответствуют уровню его прежних произведений и он живет в отблеске славы, которую ему принесла музыка, написанная еще в молодости. Осознавал ли он это?

Думаю, что осознавал, и не исключаю, что переживал из-за этого. Шостакович и Кабалевский, а до них Мясковский и Прокофьев каждый год дарили музыкальному миру по несколько произведений, значительная часть которых была шедеврами. Между тем Хачатурян начиная с 1950-х годов писал не много. Бывали годы, когда он сочинял всего одно произведение или какую-то мелочь для фортепиано. Может быть, поэтому у него и была такая необходимость говорить о себе и своих успехах? Может быть, из-за этого он так охотно рассказывал о проектах, которые в итоге не реализовал, и мечтал о монументальных произведениях, к которым даже не приступал? Еще в Варшаве он признался мне, что хочет создать Четвертую симфонию, а также еще одну концерт-рапсодию, на сей раз для нескольких арф и оркестра.

— Это было бы прекрасно, — рассуждал он. — Представьте, множество красавиц-арфисток в белых длинных платьях играют в Большом зале, ярко освещенном канделябрами... Моя музыка требует полного освещения, — добавил он ужасно серьезно.

Я никогда не воспринимал его потребность привлекать к себе внимание как стремление подчеркнуть свою значимость, как проявление мании величия. Конечно, подобно большинству творцов, он отличался нарциссизмом, однако нарциссизм этот сочетался со своеобразным чувством юмора. Его театральные манеры, характерные мимика и жестикуляция, а также способность становиться центром всеобщего внимания — все это делало Хачатуряна колоритным и притом очень симпатичным персонажем. И это наверняка было не маской, а его истинным лицом, коль скоро Ирина Антоновна Шостакович однажды сказала:

— Муж мне как-то говорил, что Арам Ильич был одним из очень немногих его коллег, которые никогда не делали ему никаких гадостей.

Список источников

- Aram Chaczaturian odpowiada na pytania “Ruchu Muzycznego” // Ruch Muzyczny. 1972. № 6. S. 6–7.

- Zieliński T. A. Praska Wiosna 1972 // Ruch Muzyczny. 1972. № 16. S. 12.

Комментировать