Рецензия и кода к статье Ларисы Гервер «Идея и ее графическое выражение: метротектонические планы баховских фуг в архиве Георгия Конюса»

Рецензия и кода к статье Ларисы Гервер «Идея и ее графическое выражение: метротектонические планы баховских фуг в архиве Георгия Конюса»

Статья, как мне кажется, является значительным достижением автора, удачей для журнала и для всей русской музыкальной Касталии. В ней не только вводится в публичное пространство музыковедения ценный архивный материал, но и дается его вдумчивый анализ, на котором можно учиться. Тем самым открывается новое в недочитанном, не вполне изученном наследии одного из самых интригующих отечественных теоретиков музыки начала ХХ века.

Сегодня становится очевидным, что для осмысления теории Г. Э. Конюса недостаточно знакомства с тем, как она изложена в его собственных текстах (часть которых к тому же не опубликована). Вполне можно допустить, что теоретик, интуитивно нашедший некую «золотую жилу» познания, становится жертвой своей находки, которая не вписывается в доступные для его времени (да и принятые поныне) эпистемологические жернова, так что он оказывается не в силах всецело сформулировать то, в чем инстинктивно чувствует источник прекрасного. Но ни эта своеобразная «немота», ни справедливая критика не способны угасить однажды посетившее исследователя озарение, попыткам выражения которого посвящается вся его жизнь. И одна из таких форм выражения, до сих пор остававшаяся, как выясняется, без должного внимания, — это аналитическая графика Конюса.

Представленная статья как раз и содержит «первое обращение к рукописным планам, то есть к самой практике метротектонического анализа». Убеждает принятый автором подход — соотнесение, сличение, типологический анализ впервые извлеченных для этих целей из архивных фондов графических схем творца теории метротектонизма. В результате оказывается, что в них имплицитно содержится богатая идеями информация о методологии анализа (в целом все-таки слишком эмпирической и мало поддающейся систематизации). Представленная статья сокращает дистанцию между этим анализом и внимательным неторопливым читателем, воспитывая в нем если не метротектониста, то сочувствующего 1.

Думается, пред нами самое глубокое, детализированное, аналитически зоркое представление метода Конюса в музыкальной науке на сегодняшний день. Благодаря огромному научному опыту автора, который читатель не может не почувствовать, впервые столь решительно сделан необходимый для дальнейшего осмысления метротектонического метода шаг — соотнесение конюсовских и неконюсовских взглядов на один и тот же музыкальный материал. «По предварительной оценке, в бóльшей части баховских фуг выявленные Конюсом точки рассечения соответствуют бесспорным границам, отмечаемым разными исследователями формы в фугах ХТК», — свидетельствует автор статьи, упоминая А. Чугаева, В. Веркера, Ф. Гершковича. Той же цели подчинены подкупающие своей скрупулезностью и одновременно музыкальностью комментарии автора к графике Конюса. Особенного внимания заслуживает, в частности, анализ двух конюсовских графических планов cis-moll’ной фуги из I тома, один из которых он сам забраковал. В статье рассматривается, в чем разница этих двух вариантов поиска симметрии временны́х величин, и реконструируется методика выбора начальной меры членения — в одном случае опрометчивого, в другом — верного или, скажем, приводящего к более цельным и стройным результатам.

Из всего этого вырисовывается новый облик конюсовской теории, так сказать, метротектонизм с человеческим лицом. Автор убедительно отделяет несомненное от сомнительного в этом трудном для освоения методе слышания-ви́дения музыкальной формы не только благодаря научной аргументации, но по праву первопроходца. Колоссальный исследовательский труд, предпринятый с целью в буквальном смысле пройти тропой Конюса, — это как бы золотой запас, которым обеспечены заключительные выводы автора статьи, обосновывающие перспективы метротектонического подхода, мотивирующие его ценные стороны.

Таким образом, необходимость публикации — вне сомнений.

***

Представленная статья, кроме основного своего содержания — репрезентации и анализа архивных документов с метротектоническими планами, — затрагивает и более общие проблемы, даже предельно общие и потому актуальные и требующие обсуждения. К ним принадлежат отношения умозрения и опыта, теории и практики, музыки как акустического акта и музыки как внутреннего представления, баланса рационального и бессознательного при ее постижении, общественной пользы и символической ценности итогов той или иной интеллектуальной работы. Эти и другие предметы вызвали к жизни целый ряд воспоминаний о сделанных в разное время выписках и конспектах, поделиться которыми с автором статьи я был бы рад уже в плане не отзыва, но отклика, вне формата рецензии.

«Композиторская» теория музыки?

Возможно, новации Г. Э. Конюса следовало бы отнести к «композиторской теории музыки», к которой не нужно применять привычных мерок музыкознания; попробуем пояснить этот тезис.

Если музыковедческую работу пишет не теоретик, а исполнитель, то самим фактом своей специализации он словно бы говорит как в детской игре: «Я в домике». Домик в виде понятия «исполнительский анализ» защищает свободу автора и избавляет его от гнета слишком определенных обязательств, которые берет на себя профессиональный теоретик музыкальной формы. Столь же свободен, по всей видимости, и композиторский анализ, который опять-таки не обязан соблюдать политес научности, поскольку направляется какими-то другими целями — скажем, целями поиска, отбора и оценки интересного музыкального материала для собственных сочинений или воспитания в ученике-композиторе слуховой зоркости, чувствительности к малейшим интонационным переменам. Там, где для «обычного» анализа музыкальной формы еще ничего не случилось (скажем, в рамках изложения темы), для «композиторского» анализа, может быть, оказались связанными такие узлы, на развязывание которых уйдет вся форма.

Важен угол зрения: композиторский взгляд может быть направлен на нечто индивидуальное, единичное, как бы не видя при этом «главного», общепринятого, потому что главным становится иное. Ю. В. Воронцов замечает: «По сути, этот вопрос [мера рациональности, допустимая в композиторском творчестве. — Г. Л.] смыкается с тем, чем хороший теоретик отличается от хорошего композитора. Непонимание и разногласия между ними проистекают из-за того, что не учитывается разнонаправленный характер деятельности. Теоретик, слушая музыку, ищет нечто общее, какие-то тенденции — он начинает собирать примеры и строить здание красоты собственной идеи (и эта работа основана на обобщении). Композитор же слушает музыку и ищет какие-то частности (ага, вот это мне близко, и я обязательно где-то по-своему преломлю), то есть он, наоборот, уходит от обобщения, пытается создать нечто индивидуальное» [2, 208].

Вообще говоря, начиная с Высокого Ренессанса до первой половины XIX века теория музыки была прежде всего теорией композиции и творили ее преимущественно композиторы с целью передачи мастерства, воспитания школы, письменного сохранения традиции. В XVII веке в Европе появляется жанр теоретического трактата «правила композиции», восходящий к «Основам гармоники» Царлино (1558). У последнего, впрочем, еще сохраняется деление на две больших части — musica theorica и musica prattica, но «практическая музыка», с ее ориентацией на музыкальное произведение, теперь ничуть не менее значима, чем уходящая в историю теоретическая, с ее ориентацией на понятие numerus sonorus — «звучащее число».

Ситуация методологического расхождения «теоретической» и «композиторской» теории наметилась в XIX веке. Преуспевающий адвокат Готфрид Вебер выпустил в 1817–1821 годах «Опыт упорядоченной теории музыки для самостоятельного изучения, с заметками для знатоков» [15], где едва ли не впервые опубликовал гармонический анализ сочинений Моцарта, предназначенный не для обучения композиции, но для просвещения образованного слушателя, может быть, такого же дилетанта (отнюдь не в значении неуча в позднейшем смысле, но человека, не зарабатывающего искусством), как сам автор трактата. Постепенно к ХХ веку теория композиции покрывается академической коростой, и размежевание ее с композиторским взглядом становится фатальным, что отражено в известном месте из «Диалогов» Игоря Стравинского с Робертом Крафтом.

Р. К.: Какую роль в сочинении музыки играет теория?

И. С.: Ретроспективную (Hindsight). Практически никакой. Есть сочинения, из которых она извлечена. Или, если это не совсем верно, она существует как побочный продукт, бессильный создавать или даже оправдать созданное. Тем не менее, музыкальное творчество включает в себя глубокую интуицию «теории» [8, 220].

Беспокойный старик Иммануил начисто разрушил все пять доказательств, а затем соорудил собственное шестое: в первой половине высказывания Стравинский как будто не оставляет от музыкальной теории камня на камне, но под конец утверждает словно бы противоположное. Эту ситуацию можно понять так: теория как логос музыки не может не существовать, но существование подлинной «теории» возможно только в особом, так сказать, агрегатном состоянии — не в виде остывшей словесной лавы, но в виде раскаленного пламени творчества («практики»), имплицитно содержащей и питающейся «глубокой интуицией „теории“». Композитор и есть истинный «теоретик» музыки в том смысле, что он один на один борется с ее стихией, открывает, испытывает, опытно осваивает ее принципы, может быть, едва сознавая, что с ним происходит, во всяком случае, не заботясь об этом осознании 2. Заметим, тут законны чудеса — нечто такое, в реальности чего не приходится сомневаться, но при этом механически достигнуть или повторить в любое время по своему желанию невозможно 3. Рациональная интерпретация такого трансцендентального опыта не исключается, но она действительно «побочный продукт, бессильный создавать или даже оправдать созданное». Однако можно вообразить и нечто третье: сочетание глубокой интуиции с мощным рациональным умом, способное породить видимость теории там, где ее как таковой нет или она не выдерживает критики 4. Такая «теория» будет не научным построением, хладнокровно описывающим некоторое явление, но ритуалом, формой практики, смыслом которой будет возобновление причастности к вызвавшему его явлению. Например, если таким явлением оказывается однажды поразившая воображение наблюдателя симметрия временны́х отношений в музыке, то можно служить ей всю жизнь, отправляя ритуал метротектонического анализа. И тогда в конце пути жрец музыкальной симметрии, возможно, заслужит строки:

И европейской мысли разветвленье

Он перенес, как лишь могущий мог:

Рахиль глядела в зеркало явленья,

А Лия пела и плела венок 5.

Коллективный Аргус в английской Википедии сообщает об успехах молодого Конюса как композитора, однако тут же вынужден безапелляционно констатировать: «Ни одно из них [музыкальных сочинений Г. Конюса. — Г. Л.] не вошло в международный репертуар, и в итоге Георгий [Конюс] все больше погружался в музыкально-академическую среду, сформулировав заумную (abstruse) теорию под названием „метротектонизм“, основанную на научном измерении симметричных временны́х структур в музыкальных формах как результате бессознательной склонности к равновесию» [14].

Если поставить аксиологический вопрос ребром, то из приведенной цитаты должно следовать, что теория априори делится на прямо приложимую к практике, а значит, ценную, и заумную, а потому бесполезную. Впрочем, не исключено, что автором цитированной статьи из Википедии является коллективный Полифем, а не Аргус, поэтому не стоит спешить с выводами.

Метротектонизм без Конюса?

Музыкально-теоретические концепции оставляют в истории мысли о музыке не только глубокие следы, видимые невооруженным глазом. Например, теория ладового ритма Болеслава Яворского и следующая из нее систематика ладов если и сохраняют значение, то только в части учения о симметричных ладах. Однако «обломки» этой теории оказались востребованными, и в том или ином отношении даже сделались главою угла (например, известные каждому ученику ДМШ понятия «устой» и «неустой» — от Яворского). Хотя скрытое влияние терминологии и, что еще существеннее, методологии Яворского на отечественное музыкознание и педагогику гораздо больше, чем влияние Конюса, однако сама идея фиксации при анализе музыкальной формы пропорций частей, измеряемых в количестве тактов, является в наше время общей практикой. Скорее всего, считает Л. Л. Гервер, импульс к такому повышенному вниманию и распространению подсчета временны́х величин при анализе формы был дан учением Конюса.

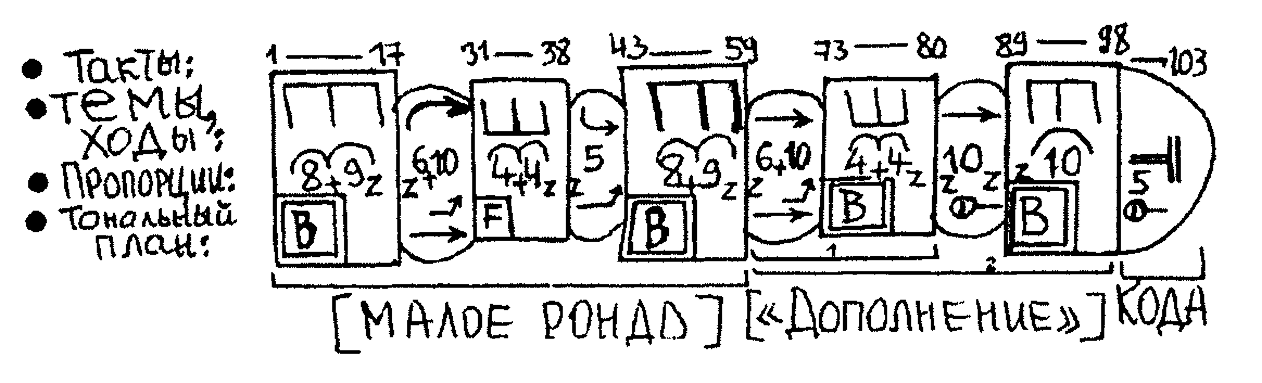

Определенно можно предположить, что аналитические схемы Конюса косвенно повлияли на прикладную геометрическую графику, выработанную Ю. Н. Холоповым для обозначения структуры музыкальной формы. Многие холоповские схемы совершенно недвусмысленно напоминают «левый и правый флигель» и прочие атрибуты визуализации в духе планов Конюса с включением в изображение числовых рядов тактов 6. Наугад взятый пример — схема формы медленной части 17-й сонаты Бетховена (илл. 1).

Илл. 1. Ю. Н. Холопов. Схема формы Adagio из Сонаты для фортепиано Бетховена ор. 31 № 2 [10, 124]

Fig. 1. Yu. N. Kholopov. Scheme of the form of Adagio from Beethoven’s Piano Sonata op. 31 No. 2 [10, 124]

Фото предоставлено Григорием Лыжовым

Рядом с учением Конюса следовало бы также рассмотреть «числовые» теории музыки, ставшие интригующе популярными начиная с 60-х годов ХХ века, в эпоху дружбы физиков и лириков. Таковы, в частности, разработки М. А. Марутаева 7 о законе золотого сечения и «Эволюционная элементарная теория музыки» П. Н. Мещанинова [3]. Однако мы обратимся к другому тексту.

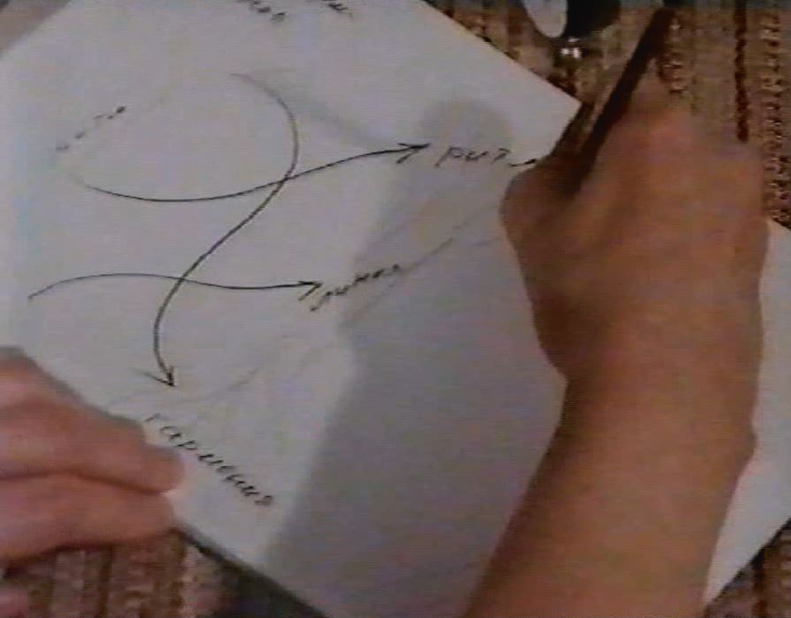

Наверное, одной из самых впечатляющих перекличек с наследием Конюса, хотя и без упоминания его имени и его теории, являются «Три дерева» С. А. Губайдулиной — авторский миф-манифест-проект собственного метода музыкальной композиции. Он изложен Софией Асгатовной устно в фильме «Огонь и роза» — второй серии музыкально-публицистического триптиха BBC «Современная русская музыка» (1989). Это тоже пример «композиторской теории», которая для обоснования собственного метода сочинения анализирует — в духе метафоры, очень красивой и в чем-то очень точной, — методы композиции предшествующих эпох 8. Мы приводим далее текст Губайдулиной в виде стенограммы.

…различные аспекты музыкального языка можно было бы упорядочивать по принципу дерева. То есть разные аспекты музыкального языка мы можем представить как функционально действующие. Какой-то аспект музыкального языка становится корнем, какой-то аспект становится стволом дерева и какой-то аспект музыкального языка становится листьями и плодами. И в этом смысле корень дерева — это сущность, ствол — это явление, и листья… ветви и листья — это как бы преображение. И если мы в этом смысле посмотрим на историю, то оказывается такая картина, что мы имели в начале линеарный период, где корнем дерева является линия, все линеарное [рисует первое дерево]. И как раз в это время мы видим, что линеарное искусство является вокальным [звучит одноголосный напев ренессансной песни], и, по существу, ритм слова делает форму. И выходит, что ритм является стволом этого древа. Что же оказывается листьями этого древа? Листьями оказывается предчувствуемая гармония.

Если мы сразу перескочим в состояние гомофонного периода, то мы обнаружим, что листья и плоды как бы упали на землю [рисует траекторию падения плодов первого дерева] и образовали корень [второго] древа. Корнем стала гармония, и все, что ни происходит, сущность этого — это гармоническое представление [в кадре показывается рисунок второго древа и звучит фрагмент начала II части Седьмой симфонии Брукнера]. А что тут является стволом? — Линия, тематическое развитие, линеарное. А чем являются листья? Листьями здесь является ритм — преобразующую [роль в этом дереве] как раз играет ритм.

Из этих двух картин я вывела третью, ту картину, которая для меня является загадкой — что же в ХХ веке происходит? И я поняла, что дальше происходит тот же самый процесс, аналогичный: листья как бы упали на землю и образовали новый корень [рисует третье древо; звучит фрагмент из «Stimmen… verstummen...» Губайдулиной]. И [бывший] корень стал стволом, то есть гармония, все гармоническое, все вертикальное, все звуковысотное стало стволом. А что же в этом периоде преображение, листья? Это как раз мелодии!

И тут я поняла, в каком направлении я лично должна двигаться: образовать технику в ритме, с помощью ритма. Не надо пытаться образовать технику в звуковысотной области. И я тогда устремилась… все эти пять лет я работаю в области ритмоформы 9.

Илл. 2: Кадр из фильма «Огонь и роза». С. А. Губайдулина рисует «гомофонно-гармоническое древо»

Fig. 2: A still from the film “Fire and Rose.” Sofia Gubaidulina draws a “harmonic tree”

Что же все-таки перед нами — теория эволюции европейской музыкальной композиции или авторский миф, метафорически обозначающий вехи этой эволюции? Видимо, миф; однако под его покровом скрывается теория, но даже не теория собственно эволюции, а ее предпосылок в виде логических этапов становления художественной формы. Первый («корень») — тот, который Ю. Н. Холопов называет прекомпозиционным [9, 108], — это то, что, так сказать, сочиняется эпохой, что музыкант усваивает измлада, некоторое коллективное бессознательное музыкальной композиции. Второй логический этап («ствол») — сознательная композиторская работа; третий («листья и плоды») — результат взаимодействия первого и второго — то, что композитор не намеревался специально сочинить, но что не могло у него не получиться. Трудно в конкретном анализе какого-либо сочинения решительно отделить одно от другого, однако не вызывает сомнений, что смысловые границы между этими логическими фазами — прекомпозиционное, сочиняемое, посткомпозиционное — существуют и где-то могут выйти на поверхность и быть обнаруженными аналитически.

Таким образом, всякое словесное построение вокруг музыки в диапазоне от научной теории (или представляющейся таковой) до откровенного мифа возникло и существует не ради того, в чем оно неправо, ограниченно, схематично, но ради того, в чем оно право, глубоко и истинно. Первое — ложь изреченной мысли, издержки существования второго, его неизбежный посюсторонний фон, помехи, погрешности. Но они не должны и не могут застилать манящий горизонт озарения, отсветы которого будут так или иначе ощущаться и пробуждать желание прочувствовать их более полно, что, собственно, и движет, по всей видимости, автором представленной статьи об аналитической графике Конюса.

Мне хотелось бы теперь снова вернуться к фигуре Ю. Н. Холопова, для которого метротектонизм Конюса был, наверное, закономерным, но частным случаем его собственного восприятия и трактовки музыкального числа. Этот интерес простирался весьма широко 10 — от формулирования универсальных концепций до житейских мелочей. В качестве первого — желание «собрать» историю музыки «под крышу» обертонового ряда и объяснить эволюцию гармонического мышления как серию качественных переходов к следующим по порядку простым числам привело Ю. Н. Холопова к тезисам, которые впоследствии были оспорены как недоказуемые.

К. В. Зенкин, наиболее чуткий критик Холопова, пишет: «Парадоксально, но стремление теории музыки следовать математической и естественнонаучной методологии привело в итоге к мифотворчеству (что будет показано ниже на примерах из Римана и Холопова)» [4, 3]. «Что же делать? Ведь проблема ценности — ключевая для культуры и художественного воспитания. Если ценность нельзя доказать, то о ней можно и нужно философствовать — в рамках адекватной, то есть заведомо не строго-научной методологии. Именно философия и есть мысль о таких предметах, где точных и достоверных знаний быть не может» [4, 5].

Размышления о музыкальном числе распространялись у Холопова не только на научные тексты, но даже и на такие неожиданно ненаучные, как стихотворение в прозе, которое обнаружилось в его архиве.

РОЖДЕНИЕ РИТМА

Ритм есть начало музыки.

А ребенок — начало жизни,

Особенно когда он совсем маленький.

Историки выкапывают начала в глубинах веков.

Когда человечество было ребенком.

А можно все это просто увидеть.

Так:

В метро едет ребенок лет двух-трех.

Рядом, конечно, мама.

И мама, конечно, треплется с подругой.

Вот скоро остановка.

Смышленый малыш начинает теребить маму за рукав.

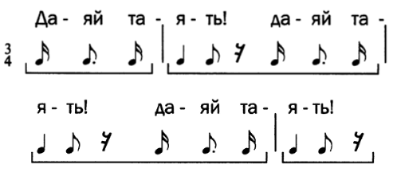

«Да-яй та-ять! Да-яй та-ять!»

То есть «давай вставать! давай вставать!»

Мама — ему:

«Нет-нет, мы еще не выходим».

Поворачивается к подруге и продолжает трепаться.

Ребенок, предоставленный самому себе, сидит.

И начинает мерно покачиваться на сиденьи.

Вправо-влево, вправо-влево.

И припевает при этом, мурлыкая РИТМ:

Мелодии высотной линии тут, в общем, нет.

Но музыка уже родилась.

Ее началом служит ритм.

А он исполняется абсолютно точно.

Ритм у ребенка гилетический.

Буквально телесный.

Ритм — изъявление биологической силы.

Но он уже прочислован.

А это значит — уже эстетичен.

Малыш не замечает своего напева.

Как не замечает своего жизненного ритма.

Музыкальный ритм рождается спонтанно.

Онтогенез воспроизводит филогенез.

Рождение музыкального ритма «да-яй та-ять!»

повторяет генезис древней музыки.

Видимо рождение музыки из духа ритма.

Так ли было это исторически?

Бог знает.

Но наверняка не без этого [12, 31–32].

Помнится, почтение числу (не без доли иронии, конечно) Холопов оказывал даже в житейских мелочах. Одна из них — невинное развлечение во время коллегиального застолья. После экзамена по гармонии ученицы-соратницы (в частности, Т. А. Старостина и Р. Л. Поспелова) быстро преображали учительский стол в 9-м классе консерватории в чайный столик, чтобы профессор и ассистенты могли подкрепиться после понесенных трудов. Когда все рассаживались, Юрий Николаевич всякий раз произносил несколько таинственным голосом одно и то же четверостишие. Я только в общих чертах помню его содержание: наполовину оно было панегириком непреложным пифагорейским законам, наполовину призывало внимание слушающих к числовым кунштюкам, которые сейчас должны были быть продемонстрированы. Далее Ю. Н. «обсматривал» аудиторию и всегда находил какую-нибудь пропорцию, симметрию, повторность, соответствие, увеличение, уменьшение в том, как — случайно! — распределились за столом присутствующие женского и мужского пола; всегда что-то занятное да выходило. Так даже в застолье срабатывало холоповское кредо: «Система неизбежна, если мысль организована» [11, 30] 11.

Наконец, позволю себе привести еще одно воспоминание, касающееся лично автора этих строк, поскольку в нем опять фигурируют Ю. Н. Холопов, числа и косвенно, как мне кажется, даже метротектонический анализ.

Однажды, уже после кончины Ю. Н. Холопова, Валерия Стефановна Ценова, которая начала разбирать его архив, при встрече протянула мне небольшую бумажку. Это была одна из бесчисленных карточек, на которых Ю. Н. записывал то, что подлежало фиксации: адреса коллег, состояние тональности в услышанной по радио «Орфей» прелюдии Дебюсси, библиографические данные, любые другие научные и бытовые заметки. На той карточке (она, видимо, относилась к годам моего обучения в аспирантуре) была записана моя фамилия и мой номер телефона: 528-08-35. Помимо того что мне было приятно получить такую своего рода весточку, меня совершенно поразил вид, графический облик того, как был записан мой телефонный номер. Я-то всегда записывал его в обычной группировке из семи цифр, как выше (тогда еще не было ни кода города, ни необходимости набирать восьмерку): три цифры и два раза по две цифры, разделенных дефисом. Я знал, что Ю. Н. запоминает телефоны, превращая их в мелодические фразы по принципу соответствия цифр ступеням белоклавишной диатоники, начиная от с¹. Свой телефон я тоже «конвертировал» в звучание, но без всякой числовой кодификации, а просто повинуясь речевому ритму произносимых цифр, и — признаюсь не без некоторого стыда — про себя распевал его на мелодию фокстрота И. Дунаевского «Стрелки». Каково же было мое удивление, когда на переданной мне записке почерком Ю. Н. было начертано следующее:

₅₂808₃₅.

Номер моего телефона превратился в руках Ю. Н. в метротектонический план и заиграл скрытыми от меня до тех пор симметриями! Как я мог раньше не замечать всего этого?! Того, что у него есть центральная группа-палиндром (808), что боковые группы подобным же образом отражают друг друга, но с небольшой неточностью, которая вдруг приобретает характер изящного сдвига (52 ↔ 35). Кроме того, одновременно с зеркальной симметрией и линейной логикой, объединяющей краевые пары, обнаруживалась некая прогрессия, выражение внутреннего роста при помощи числа 3, связывающего края друг с другом и с серединой: 5 – 3 = 2, 5 + 3 = 8, так что, кажется, позвони по такому телефону — и тебе ответят: «Фибоначчи слушает!» Таким образом, все числа, составляющие мой телефонный номер, и их взаимная позиция оказывались не случайными, но обнаружившими отношения, необычайно тесные, как бы «впаянные» друг в друга. Это был словно молчаливый урок, преподнесенный Ю. Н. «оттуда». У этого урока оказалось сразу несколько тем: не только проблема родства чисел, раскрывающегося из того или иного их размещения, но и проблема методологии, ракурса, взгляда на одно и то же явление, представление о котором настолько обновилось за счет изменения подхода к нему, что как бы стало другим. И так же, как в метротектонических планах Конюса, здесь обошлось без слов, но только благодаря особой записи, прямо «обращенной ко глазу», что лишний раз подтверждает подход автора статьи: относиться к доставшейся нам графической фиксации пропорций временны́х величин как к особому, многообразно говорящему с нами артефакту, и искать с ним общий язык.

Список источников

- Великий Канон св. Андрея Критского: перевод митрополита Никодима (Ротова). URL: https://azbyka.ru/molitvoslov/velikij-kanon-perevod-mitropolita-nikodima-rotova.html (дата обращения: 08.05.2025).

- Воронцов Ю. В. О педагогике и педагогах, музыке и музыкантах, и о самом лучшем, что есть в человеке // А. А. Амрахова. Современная музыкальная культура М. : Композитор, 2009. С. 207–221.

- Двоскина Е. М. Неизвестная статья Петра Мещанинова // Наследие. М. : НИЦ «Московская консерватория», 2009. С. 590–595.

- Зенкин К. В. О некоторых методологических особенностях изучения музыки: по следам русских ученых // Журнал Общества теории музыки. № 5. 2014/1. URL: https://journal-otmroo.ru/index.php/node/60 (дата обращения: 13.05.2025).

- Иванова Е. М. Иосиф Шиллингер о музыкальном ритме // Известия Российского гос. педагогического университета им. А. И. Герцена. 2014. № 171. С. 131–141.

- Мамин Л. Ю. Судьба пифагорейской традиции в исследованиях природы музыки: опыт классификации числовых и математических теорий

музыки // Вестник Ленинградского гос. университета им. А. С. Пушкина. 2012. Т. 4. № 2. С. 154–163. - Михайлов А. В. Вольфганг Амадей Моцарт и Карл Филипп Мориц // А. В. Михайлов. Языки культуры. М. : Языки русской культуры, 1997. С. 748–760.

- Стравинский И. Диалоги. Л. : Музыка, 1971. 454 c.

- Холопов Ю. Н. Гармония. Теоретический курс. М. : Музыка, 1988. 511 с.

- Холопов Ю. Н. Гармония. Практический курс. Ч. I. М. : Композитор, 2003. 472 с.

- Холопов Ю. Н. Очерки современной гармонии. М. : Музыка, 1974. 287 с.

- Холопов Ю. Н. Рождение ритма // Ю. Н. Холопов. О принципах композиции старинной музыки. Статьи и материалы / ред-сост. Т. С. Кюрегян. М. : НИЦ «Московская консерватория», 2015. C. 31–34.

- Ценова В. С. Числовые тайны музыки Софии Губайдулиной. М. : Московская консерватория, 2000. 200 с.

- Georgi Conus // Wikipedia. The Free Encyclopedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Georgi_Conus (дата обращения: 08.05.2025).

- Weber J. G. Versuch einer geordneten Theorie der Tonsezkunst zum Selbstunterricht, mit Anmerkungen für Gelehrtere. B. 1. Mainz, 1817; B. 2. Mainz, 1818; B. 3. Mainz, 1821.

- Ὁ Μέγας Κανών τοῦ ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης. URL: https://azbyka.ru/molitvoslov/great-canon-in-greek.html (дата обращения: 08.05.2025).

Комментировать