О «все видавшем»: памяти Сергея Слонимского

О «все видавшем»: памяти Сергея Слонимского

В этой музыке — не символическая смерть, которая не требует переживания как такового, не смерть в мифе, где она является частью ритуала, а глубоко экзистенциальное человеческое, статичное при этом, ощущение невозможности смириться со смертью. Друга, и своей тоже.

Как же смолчу я, как успокоюсь?

Друг мой любимый стал землею!

Энкиду, друг мой любимый, стал землею!

Не уважение и память, а любовь, деятельная любовь к своим ушедшим друзьям, учителям, коллегам — это было внутренним двигателем Слонимского, скрытым пафосом всей его деятельности. Любовь и невозможность успокоиться; неуспокоенность — постоянно присутствует в его музыке, определяет ее.

***

Нет опасения, что Слонимского когда-нибудь станут меньше играть: в его музыке есть тот исполнительский код, который притягивает к себе настоящего музыканта. Неистовый агон, сложность и удобство, удобная виртуозность — она ложится в руку, и она концертна — ею хочется делиться и показывать в ней себя.

Распределять время: вот что он умел, и это, наверное, самое важное для композитора. Его музыка всегда заканчивалась раньше, чем этого могло захотеться.

***

«Ну, что еще смешного?» — вместо приветствия, по телефону.

Иногда: «Ну, что еще плохого?» — и это еще смешнее.

***

Слонимский-музыковед: написанные им тексты — полемичные, яростно-витальные, острые — не передают ощущения его живой речи. Лекции Слонимского были захватывающими: непредсказуемые повороты мысли от античности к «Фаусту» Гёте, от Шекспира до Достоевского (которого он много перечитывал в последние годы), от Монтеверди к Ноно — вся музыка как будто находилась в его руках и голове, и годы не только не повлияли на его память, но и словно обострили ее.

Слонимский-пианист: все время жалуясь на то, что нет времени по-настоящему заниматься, он всегда, буквально в любой момент и до самых последних лет был готов исполнить, к примеру, ноктюрн Шопена со всей тонкостью, присущей ученику Владимира Нильсена.

Фото: В. Зотов

Слонимский-педагог: около 60 лет преподавательского стажа в Санкт-Петербургской консерватории — и бесконечное внимание к каждому ученику, напряженное ровно настолько, насколько нужно для раскрытия — не себя, а его. Умение и желание принять непохожее, иное, даже неблизкое себе.

***

Слонимский начал говорить о возвращении мелодии (его любимый «тэг» — «мелодический ренессанс») — задолго до того, как это стало мейнстримом. И мелодия в его музыке — явная ли, предназначенная для напевания, или скрытая многомерными алеаторическими конструкциями, подразумеваемая, — всегда есть.

В своей последней книге «Мелодика», написанной за полтора года до смерти, он проводит параллели между микрохроматикой новейшей музыки и органической микрохроматикой народной подголосочной полифонии, стремится найти некий общий мелодический знаменатель разных «музык» мира.

Фото: В. Зотов

От сегодняшней музыки он хотел не просто мелодии, а мелодии как высокого синтеза; мелодия для него была — в сложности. Но в мелодике музыки прошлого он ценил прежде всего простоту: «Никакой учебник не в состоянии научно объяснить причину гениальной вдохновенности многих простейших мелодий, опевающих тона аккордов главных ступеней той или иной тональности, тем более — научить [этому]»1.

***

Русская частушка, пересмешничанье — вот чем часто становилась его музыка. «24 прелюдии и фуги» для фортепиано: не исследование новой гармонической системы, не высокое приношение Баху, не расширение палитры приемов, не монументальный памятник, не энциклопедия форм (Хиндемит, Шостакович, Щедрин). А как будто высмеивание — конечно, не уничтожающее, а в духе площадного юмора.

Фуги a-moll, D-dur: фуги-дразнилки, фуги-пересмешницы.

Обратная сторона прибаутки — трагедия. У Слонимского трагедия начинается в частушке: такова ее геометрия2. В «Веселых песнях» на тексты Хармса трагедия пробивается сквозь хармсовский абсурд — в последнем номере, внезапно («Из дома вышел человек»).

***

Слагаемые музыки Слонимского: петербургский текст и идущая от античности микрохроматика. Алеаторика пластов и ряды неожиданно соединенных трезвучий. Страсть к медленному, органическому и последовательному развитию материала (Соната для фортепиано) и принципиальная экспозиционность («в рондо каждый новый эпизод должен быть сильнее и внезапнее предыдущего» — его частый совет).

Фото из архива Союза композиторов России

Желание говорить свое на чужом языке — как это было у Стравинского: знаменный распев и джаз, протестантский хорал и песни трубадуров, — это не композиторская игра, а собственно искусство композиции, которое и начинается тогда, когда осознаешь чужое («К нам приехал выдающийся композитор… Стравинский!» — так Слонимского как-то раз представили в одной музыкальной школе).

Наконец, записанные им самим в деревнях темы русских песен. Утраченное крестьянство — вообще главный лейтмотив его последних лет.

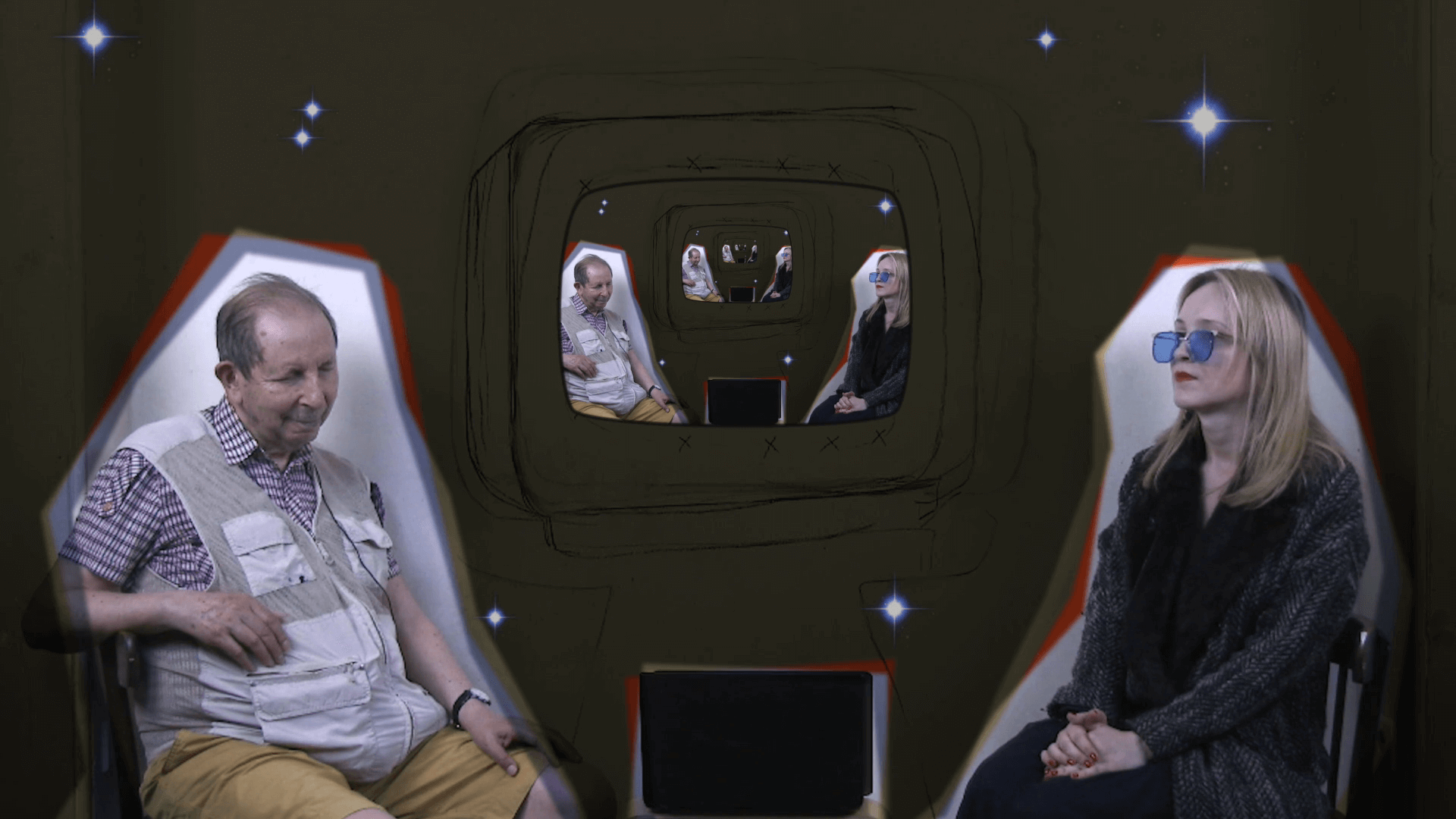

Сергей Слонимский и Настасья Хрущёва в проекте «Начало времени композиторов», 2019 год

Фото: Youtube-канал Союза композиторов России

В передаче «Начало времени композиторов» он рассказывает о своем посещении деревни Ножовка («Ножовка — потому что там ножами дрались»):

«Там мы слышим пьяный рев голосов. Оказывается, всех пьяных положили на телегу и свезли на опушку, чтобы скрыть от ревизора.

И они очень лихо пели “Розан мой, розан виноград зеленый” — видите, тут нет традиционного лада, ни мажора, ни минора, это совершенно авангардный лад. Или с четвертями тона, или с промежуточными интонациями.

Там люди и смелые, и пьющие, и страшные, есть и буквально разбойники. Вот у меня есть цикл “Песни вольницы” — я там такого человека как раз описываю. Разбойники. И в то же время есть девушки, женщины необыкновенной певучей души».

Красивое и страшное «разбойничество» — как ярость и неистовство, «певучесть» — как всегда, всегда присутствующая мелодия, — это было и в нем самом, все видавшем Сергее Михайловиче Слонимском, который от нас ушел.

Где теперь это найти.

Можно ли успокоиться.

Комментировать