«Из XIX века» Леонида Десятникова и мы как дети Аронзона

«Из XIX века» Леонида Десятникова и мы как дети Аронзона

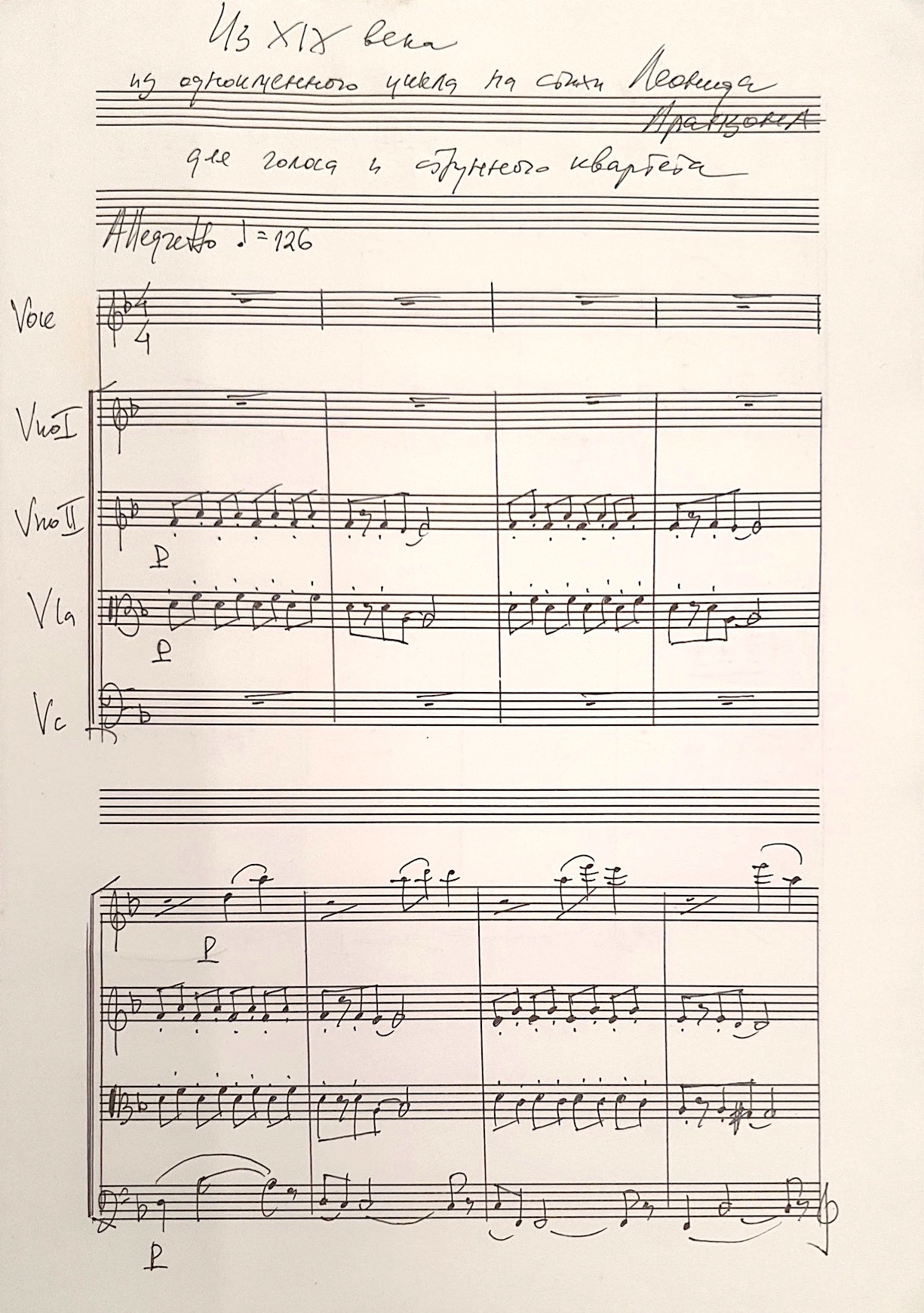

Леонид Десятников. Рукопись песни «Из XIX века», выполненная в 2020 году. Первая страница

Фото предоставлено Ярославом Тимофеевым

Миры Леонида Десятникова и Леонида Аронзона ― близки, но не идентичны: Десятников говорит о рае утраченном, Аронзон же как будто никогда рай и не покидал.

Боже мой, как все красиво!

Всякий раз, как никогда.

Нет в прекрасном перерыва.

Отвернуться б, но куда?

И это не троллинг прекрасного: Аронзон не ироник, а певец Красоты, и он просто разрешает нам быть в раю, в длящейся красоте ― как в пустоте его «Пустого сонета», графически представляющего собой прямоугольник из записанного по краям страницы текста с пустотой «внутри».

Какой текст выбирает Десятников?

Название «Из XIX века» глубоко тавтологично: то, что текст стилизован, ― не нужно объяснять читателю, да и весь Аронзон ― из девятнадцатого. Он как будто подписывает под изображением трубки ― «это трубка»: скорее метамодернистский, чем постмодернистский жест. Забегая вперед: такой же тавтологией кажется название и по отношению к музыке Десятникова.

Блеснет ли дальняя зарница

Во мраке сумрачных лесов,

Иль на разрезанных страницах

Услышу я величья зов —

Все чудно мне. В глухой пустыне

Веду следы свои в песке:

Все чуждо мне ― любовь и имя,

И свет небесный вдалеке…

В этом аронзоновском тексте как будто слиты в странный гибрид два хрестоматийных стихотворения Пушкина: «Брожу ли я вдоль улиц шумных…» (та же конструкция ― «блеснет ли дальняя зарница» ― и тот же четырехстопный ямб) и «Пророк». На второе намекает акцент на «зарницу», звучащей как соединение пушкинских «зеницы» и «орлицы» («открылись вещие зеницы, / как у испуганной орлицы»). Из «Пророка» же взята «пустыня», у Пушкина ― «мрачная», у Аронзона ― «глухая».

Только аронзоновский поэт не восстанет и не пойдет глаголом жечь сердца людей, всё божественное ему чудно и чуждо. Это ― взгляд на XIX век «из века ХХ»: из времени после смерти бога и метанарративов. Но странным образом эта дистанция ― отчужденность и «отчудненность» поэта от божественного — делает «свет небесный вдалеке» еще более прекрасным, недостижимым: отдели, чтобы познать. Тут и проясняется тавтологичное название ― Аронзон отделяет от себя прекрасное XIX века, божественного Пушкина, как бы отрывает его от своего собственного языка, чтобы разглядеть (какой ты?).

Что делает с текстом Аронзона Десятников? В самое начало он помещает то ли тройку с бубенцами, то ли архетипические часы ― f‒a‒f‒a‒f‒a, ― которые в своей ротации ― a‒f‒a‒f ― оборачиваются архетипической же кукушкой (кукушка, кукушка, сколько времени осталось у композиторов?..).

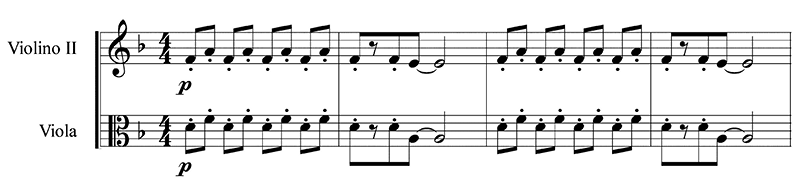

Но тройка эта, только разбежавшись, спотыкается о синкопу на доминантовой квинте, из-за чего вся тема звучит буквально «как старый шарманщик» (см. пример 1).

Пример 1

В то же время это не a-moll, а d-moll: d-moll «Спокойно спи» — начала «Зимнего пути» Шуберта, или d-moll другого пути ― странствующего подмастерья из цикла Малера, — неясно. Ясно, однако, что этот путь не ведет в странствие, а «протекает» в одной точке (стоящий на одном месте шарманщик?..).

И тональный план ― d–c–cis–d ― инструментальное обрамление в d-moll и два куплета: c-moll ― человеческий, минор героизма и преодоления; сменяющий его cis-moll ― будто его ирреальный двойник.

В d-moll человеческий голос так и не появляется: в первом проведении его еще нет, в последнем ― уже нет. Эта невозможность соприкоснуться с исходной тональностью ― сродни богооставленности, о которой говорит Аронзон.

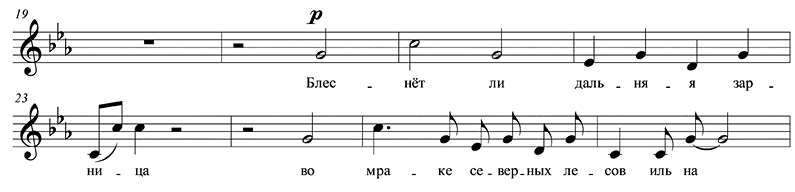

Отчужденность видна и в вокальной линии: чего стоит хотя бы ускорение, как бы нелогичное «диминуирование» второй фразы в первом куплете ― оно выглядит ошибкой, «багом» (что еще больше усиливается синкопой «иль на»; см. пример 2). Слушатель и, вероятно, певец при чтении с листа о него спотыкаются. Зачем Десятникову понадобилась эта ошибка, это отклонение?

Пример 2

Уж точно не для того, чтобы показать, что смотрит в прошлое «из века ХХ», как часто делают неловкие композиторы, стыдящиеся обращения к другой эпохе и добавляющие в свой текст «фальшивизмов». И не для того, чтобы противопоставить высокую «убогость» пения смыслу текста, как это будет сделано Десятниковым позже, в великой «Колхозной песне о Москве».

Скорее это ― та же самая невозможность, закрытость для понимания и даже восприятия, беспомощность вокализации и всего человеческого, очудненность и отчужденность, ― странным образом работающая на красоту Сада, hortus conclusus: если не можешь описать, не описывай, а укажи на невозможность описания ― прием, известный еще старым художникам-мастерам.

Десятникова ― как когда-то Стравинского ― часто укоряют в отсутствии собственного стиля, в композиторской безликости. Опровергать это даже не хочется, потому что в общем-то это правда. Только непонятно, почему это должно звучать упреком, ведь, как у того же Аронзона:

Всё лицо: лицо ― лицо,

пыль ― лицо, слова ― лицо,

всё ― лицо. Его. Творца.

Только сам Он без лица.

В своей опере «Дети Розенталя» Десятников вместе с Сорокиным доведет эту линию до предела, буквально создав «клоны» композиторов ― Моцарта, Верди, Мусоргского, Чайковского, Вагнера. В этой постмодернистской амальгаме «оперы опер» клоны сделаны наивными и трогательными, как дети, вне зависимости от их «реального» внутри оперы и символического возраста (странное пересечение, стать детьми ― еще один императив Аронзона: «Чей там взмах, чья душа или это молитва сама? / Нас в детей обращает вершина лесного холма…» — из стихотворения «Утро»).

Но намного интереснее проследить, как эти клоны рождаются и живут внутри других сочинений Десятникова, где они не выведены в качестве персонажей: Шуберт, Шуман, Бах внутри цикла «Любовь и жизнь поэта», Сен-Санс и Чайковский в пьесе «В сторону Лебедя».

Или же в этой, обретенной нами теперь, вещи ― «Из XIX века», где живет Шуберт (вспомним слова Мортона Фелдмана: «Шуберт покидает меня»1; Десятникова Шуберт как будто и не покидал).

Без всяких клонов композиторов, без Розенталя, без переодеваний и масок, Десятников в этой песне сам говорит своим языком XIX века, и мы все становимся слушателями той эпохи, обретаем Шуберта в себе. Постмодернистские игры ― уйдите, прощай, доктор Розенталь, теперь мы ― дети доктора Аронзона, он не клонирует великих, но излечит всех нас.

Комментировать