«Песня колхозника о Москве» Леонида Десятникова как музыкальный плакат эпохи метамодерна

«Песня колхозника о Москве» Леонида Десятникова как музыкальный плакат эпохи метамодерна

«Песня колхозника о Москве» Леонида Десятникова, написанная в 2000 году для фильма Александра Зельдовича «Москва» (сценарий Владимира Сорокина), представляется важнейшим произведением для постсоветского музыкального пространства: кажется, что в музыке последних десятилетий нет ничего подобного ей в действенности и беспощадной красоте.

Сегодня, в эпоху четвертой промышленной революции и тотального Интернета эту песню хочется анализировать в контексте метамодернизма. Идеи метамодернизма как культуры-после-постмодернизма были впервые сформулированы в программной статье Р. ван ден Аккера и Т. Вермюлена (2010, [5]) и манифесте Л. Тёрнера (2011, [3]). Ключевыми понятиями в них стали постирония как ироничное и прямое высказывание в одновременности, возвращение аффекта и смысловая осцилляция: колебание между противоположными эмоциональными полюсами. Рассмотрение «Песни колхозника о Москве» в свете этих категорий помогает приблизиться к пониманию как причины беспрецедентной действенности этой музыки сегодня, так и природы множества явлений современного искусства, в том числе интернетного неофольклора.

«Песня колхозника о Москве» — переосмысленная Леонидом Десятниковым песня, написанная в 1939 году Фёдором Масловым на текст Виктора Гусева; оригинальное ее название — «Колхозная песня о Москве». Способом «смотреть» на советскую песню для Десятникова становится постирония — ирония эпохи метамодерна, дважды переворачивающая смысл сказанного и сообщающая ему новую прямоту.

Постирония, пришедшая на смену постмодернистской иронии, обозначает разницу между постмодернизмом и метамодернизмом: она — не способ драпировки истины в ее противоположность, а двойная истина, соединяющая полюса.

Для постиронических жестов искусства метамодерна характерна иероглифичность — в том смысле, который вкладывал в это понятие Леонид Липавский в отношении текстов Александра Введенского1: как тексты, так и визуальные и звуковые образы выражены емкими формулами, способными поворачиваться противоположными сторонами и как будто вмещающими в себя «все». Иероглиф принципиально постироничен: чаще всего мы не можем понять, прямо или иронично он звучит, потому что обе эти стороны проявлены в равной степени.

Как эта постироническая иероглифичность реализуется в «Песне колхозника»?

Главным здесь становится плакатный, словно высеченный из камня, полный архетипических языковых формул текст — одновременно действенный и предельно, до примитивности, банальный. В версии Десятникова несколько куплетов текста Гусева убраны — остались только обобщенные, бьющие в самую точку «плакатные» фрагменты:

Из далекого вольного края

Свой привет мы тебе принесли.

Здравствуй, наша столица родная!

Здравствуй, сердце российской земли!

Ты нам двери свои открываешь,

Красотою чаруешь своей,

Ты нежданных гостей принимаешь,

Как любимых своих сыновей.

Наша дружба навек нерушима,

Наша молодость вечно жива.

Здравствуй, город родной и любимый!

Здравствуй, Красная наша Москва!

В оставленном Десятниковым тексте тоже есть изменения: слова «от колхозного вольного края» превратились в «из далекого вольного края», а «ты колхозных детей принимаешь» — в «ты нежданных гостей принимаешь». На первый взгляд кажется, что эти поправки вызваны желанием убрать повторение слова «колхозный» и, возможно, избежать узкосоветских ассоциаций. На самом деле благодаря изменениям текст оказывается более «иероглифичным»: далекий край — это практически край света, а нежданные гости — уже не только приехавшие из разных уголков Родины колхозники, но и враги (монголы? татары? немцы? — архетипическое для русского кода нежданное вторжение).

Но даже и без такой замены текст песни предельно иероглифичен, и кульминирует эта иероглифичность в последнем куплете, который как будто составлен из сотен наложенных друг на друга плакатов: тут и дружба, и молодость, и вечная жизнь, и родной и любимый город, и все «наше». В постмодернистском искусстве в таких случаях образовывался палимпсест; здесь же, как это бывает в искусстве метамодерна, возникает метамодернистский плакат: единый, ясный, действенный текст, составленный из броских слов-иероглифов и звучащий одновременно противоположными смысловыми обертонами.

Что именно сделал Десятников с музыкой «Колхозной песни»? Его жест — подобно жесту Стравинского в «Пульчинелле» — прекрасен не тем, как много композитор изменил в советской песне, а тем, как мало он в ней изменил. В отличие от Стравинского, который меняет в музыке Перголези гармонию, ритм, оркестровку, — Десятников, наоборот, оставляет неизменными мелодию, гармонический план, текст: таков «неоклассицизм» эры постиронии.

Главным и важным его изменением оказывается манера: способ исполнения и проживания текста певицей Ольгой Дзусовой (в фильме «Москва» она отвечает за «голос» актрисы Татьяны Друбич, играющей умалишенную девушку Олю) — «неправильное», «детское» пение, со сбитым дыханием, берущимся посреди слова. Это своего рода юродство, правда, обращенное не к пространству православной церкви, а к сакрализованному (внутри десятниковской «Песни колхозника») языковому пространству советского искусства.

Татьяна Друбич в роли Оли. Кадр из фильма «Москва» (2000)

На теме «детского» голоса хочется остановиться отдельно. Рефлексия детскости и детства в разрезе «детское как страшное» часто наблюдается в русском роке и панк-роке последних десятилетий, а также в различных видах интернетного фрик-искусства (видеоблогер Сергий Астахов). Детские считалки оборачиваются темными заклинаниями, атрибутика детства — декорациями хорроров, сам детский голос — глашатаем кошмара.

Алексей Фишев («Угол») работает с по-детски неправильными частушками и страшилками: «тихо и по одному/ исчезаем мы во мглу / страшно даже самому / ууу» 2; в его текстах действует «гигантский младенец УА-УА», а в песне «Алёша-почемучка» мальчик Алёша задает чудовищные вопросы.

Особый случай — это соединение детского и страшного в нерасторжимое целое. В знаковом для русской культуры фильме Алексея Балабанова «Брат» (1997) так воздействует детское стихотворение, становящееся заговором, оберегом, заклинанием:

Я узнал, что у меня

Есть огромная семья:

И тропинка, и лесок,

В поле каждый колосок,

Речка, небо голубое —

Это все мое, родное,

Это Родина моя —

Всех люблю на свете я3.

В московских андеграундных панк-проектах «Соломенные еноты» и «Утро над Вавилоном» главной краской становится пронзительный «детский» голос (как бы «неправильно» поющий) Арины Строгановой; исполнение Ольги Дзусовой странным образом напоминает срывающийся крик этой девушки — «наивного» глашатая апокалипсиса.

Симптоматично, что Десятников также работает не столько с модусом сумасшествия, сколько с модусом детской (школьной?) старательности (в фильме «Брат» в первый раз стихотворение читает ребенок). Перед нами — как в композиторском, так и в исполнительском плане — типичный постиронический переворот, рождающий новую метамодернистскую прямоту плакатного слова.

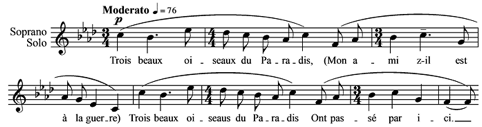

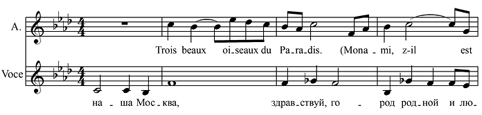

Музыкальный текст «Песни колхозника о Москве» — не единственный предмет цитирования Леонида Десятникова. Советская песня у него переплетается с темой Мориса Равеля — это «Три райские птицы» («Trois beaux oiseaux du Paradis»), вторая из Трех песен для смешанного хора a cappella на его собственные тексты (1915; см. пример 1). Это пронзительно прекрасное женское пение оттеняет текст «Песни колхозника», но и одновременно становится ее частью. В финале цитата из Равеля и мелодическая линия самой песни сливаются в долгом, в пределе бесконечном контрапункте (песня не заканчивается, а просто истаивает), образуя неделимое осциллирующее целое, в котором соединяется несоединимое (см. пример 2).

Пример 1. М. Равель. «Три райские птицы» из Трех песен для смешанного хора a cappella.

Такты 1–8, партия сопрано соло

Пример 2. Л. Десятников. «Песня колхозника о Москве».

Цифра 11. Партии альта и сопрано соло

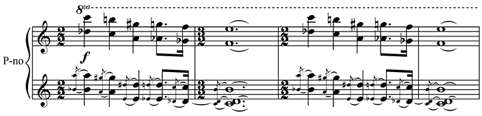

Третья музыкальная цитата десятниковской «Песни колхозника» — московские куранты, отбивающие «конец времени»: конец времени композиторов? конец советской эпохи? конец времен?.. — наверное, всё вместе (см. пример 3).

Пример 3. Л. Десятников. «Песня колхозника о Москве».

Такты 1–4, партия фортепиано

Специфическим для метамодернизма «двойным аффектом», сочетающим осциллирующие противоположности, здесь становятся красота и страх. Советский «код», напрямую действующий через текст и мелодию, ощущается и как «устрашение» (за счет сложного многосоставного контекста, сопутствующего ему), и как «новая красота» — агрессивно себя утверждающая, бескомпромиссно заявляющая: «Я есть».

В этом видна близость «Песни колхозника» постиронии как основному языку современности, реализующемуся в первую очередь в анонимных интернет-мемах, то есть в своеобразном сетевом фольклоре.

Мем (от англ. meme — концентрированная информация в форме медиаобъекта) очень часто завязан на юморе, но его цель — не вызывание смеха, а фотографический захват смысла: в меме постироническая реальность смотрит сама на себя.

Дальние родственники мема — иероглиф, икона, символ, плакат, рекламное объявление. Мем, проигрывая жанрам прошлого в долгосрочности, побеждает остротой схватывания целостного рельефа, воспроизводя внутренний гештальт какой-либо системы. Не претендуя на вечность, он тем не менее показывает явление sub spectie aeternitatis — в его полноте и многоуровневости.

На примере мема можно увидеть разницу между постмодернистской и метамодернистской цитатой. Источник мема известен всем или почти всем; источник постмодернистской цитаты — иногда многим, но чаще интеллектуалам. Мем превращает цитируемое в смысловой экстракт, иероглиф — и уже этим отстраняет цитируемый объект от самого себя; постмодернистская цитата — наоборот, держится на существовании цитируемого объекта и соотносит себя с ним. Мем пересоздает реальность, постмодернистская цитата только отсылает к чему-либо. В этом смысле десятниковская «Песня колхозника» принадлежит метамодернизму: даже те, кто никогда не слышал ее оригинальную версию, и тем более все те, кто не может узнать песню Равеля (их большинство) — однозначно считывают осциллирующий месседж, яркий и сильно действующий аффект. Десятников обращает цитируемую песню в мем, сжимает целые пласты смыслов в пульсирующую точку.

Еще одна особенность: очень часто интернет-мемы строятся на основе букваря, например — серия жутковатых картинок с надписями типа «Д. Добро», «Н. Надежда», «Л. Любовь».

Фото: i.ytimg.com

Только на первый взгляд их посыл однозначно ироничен, в действительности же видимое раздвоение смысла образует лишь внешний пласт. Сама эстетика букваря, прописей, учебника по своей сути служит утверждению, скреплению, связыванию воедино. «Запомни-запиши» — мантра из школьных прописей — на самом деле работает: записывая — запоминаешь. Записанное, особенно записанное впервые, при начальном обучении письму — остается навсегда, впаянным в сознание.

Иероглифичность самого кода школьных прописей рефлексировал еще Владимир Набоков, сделав эпиграфом романа «Дар» цитату из «Учебника русской грамматики» П. Смирновского: «Дуб — дерево. Роза — цветок. Олень — животное. Воробей — птица. Россия — наше отечество. Смерть неизбежна».

Точно так же в подчеркнуто старательной, «школьной» манере исполнения Ольги Дзусовой текст «Песни колхозника» оборачивается текстом букваря: составленный из «прописных истин», он как будто бы заучивается ею в процессе пения — причем заучивание здесь происходит вместо или «поверх» понимания. Это рождает и силу воздействия, и смысловую осцилляцию: иероглифичные слова вместе с прекрасной музыкой и юродствующей манерой исполнения преобразуют песню в действующий и универсальный мем — в самом высоком смысле этого слова.

Жан Бодрийяр показал, как поздний капитализм превращает в симулякры политическое и социальное измерения, а также идеи добра, равноправия, свободы, свободы слова и так далее [1]. Как и мем «Д. Добро», текст «Песни колхозника» в том прочтении, которое предлагает нам Десятников, — это постмодернистское утверждение в мире симулякров, провозглашение целостности в той форме, в которой она может существовать сегодня, новый большой рассказ в эпоху пост-метанарративности.

Выявленные свойства «Песни колхозника» во многом распространимы и на все творчество Леонида Десятникова, по крайней мере, являются ключом к ним.

Десятников определяет свой любимый род музыки как трагически-шаловливую вещицу [2]. В этом двойном эпитете — все то же мерцание противоположностей. Таков Ноктюрн из музыки к фильму «Мания Жизели»: ускользание (расползание?) красоты, а красота — как скольжение по поверхности.

Вообще Десятников любит работать с поверхностью, как будто она становится для него «взлетной полосой»; причем, что именно окажется этой поверхностью — музыка Чайковского, цитата Баха (как в песне «О том, кто жил в маленьком доме») или действительно поверхностные «легкие» жанры — неважно: эту функцию может выполнять любой объект.

Часто эту поверхность у Десятникова образует музыкальная «пыль»: альбертиевы басы из балетного аккомпанемента, фрагмент забытой мелодии песни, ритм из старого немого фильма, кусок этюда Черни, сладкий «жмых» Adagio Чайковского, гармонии и ритмы Пьяццоллы.

Большое количество музыки к фильмам — не случайная черта биографии, не слепая траектория композиторских заказов: музыке Десятникова особенно нравится находиться на втором плане, быть составной частью — на первый взгляд. На второй, конечно — полностью определять собой всю материю фильма, но — всегда прячась. Не только музыка к фильмам, вся музыка Десятникова, творимая модусом «трагически-шаловливой» ностальгии — в какой-то мере саундтрек к воображаемому утраченному пейзажу.

Нечто глубоко символичное есть в том, что и эта важнейшая песня была написана как саундтрек — в иерархическом мире академической музыки прикладное до сих пор расположено ниже чистого: энергия «Песни колхозника» — это энергия разлома старого и синтеза нового искусства — расположенного по ту сторону низкого и высокого, чужого и своего, профессионального и дилетантского, чистого и прикладного.

Эта музыка может функционировать как саундтрек (нет ничего точнее, чем диссоциативное соединение/разъединение ее с кадрами фильма «Москва»), а может звучать сама по себе — превращаясь в автономное произведение-государство, из которого, кажется, родом все мы.

Способ работы с материалом в десятниковской «Песне колхозника о Москве» только видится соц-артом (например, родственным мышлению Дмитрия Пригова). Соц-арт в использовании знаков и символов ушедшего «большого советского стиля» неизбежно ироничен, а потому кажется не смысловым переворотом большой эпохи, а ее травестией, уменьшенной перевернутой копией. Метамодернистский плакат Десятникова, хоть и включает в себя иронию как один из обертонов, высоко поднимается над ней, становясь равновеликим монументальному стилю советской песни. Перед нами не переворот со знаком минус, а постиронический двойной переворот, возносящий объект на удвоенную высоту. Как последняя истина, но не сама собой подразумевающаяся, а добытая в постироническом «огне», подобно тому как в огне иронии переплавляли свою истину романтики, — звучит: «Здравствуй, город родной и любимый! / Здравствуй, Красная наша Москва!».

Сегодня «Песня колхозника о Москве» Леонида Десятникова выглядит не столько эпитафией советскому стилю, сколько в высшей степени современным многомерным манифестом («метаплакатом»), выражающим сверхсмыслы через простейшие архетипические языковые формулы; мемом «Д. Добро» в его музыкальной проекции, единственной формой новой истинности в эпоху после-постмодернизма.

Литература

- Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции / пер. с фр. А. Качалова. М. : Издательский дом «ПОСТУМ», 2015. 240 с.

- Десятников Леонид Аркадьевич. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Десятников,_Леонид_Аркадьевич (дата обращения: 20.01.2020).

- Тёрнер Л. Метамодернизм: краткое введение. URL: http:// metamodernism.com/2015/01/12/metamodernism-a-brief-introduction (дата обращения: 21.05.2019).

- Хрущёва Н. Метамодерн в музыке и вокруг нее. М. : РИПОЛ-классик, 2020. 303 с.

- Vermeulen T., van den Akker R. Notes on Metamodernism // Journal of Aesthetics & Culture. 2010. Vol. 2. P. 1–14. Русский перевод: Вермюлен Т., ван ден Аккер Р. Заметки о метамодернизме // Metamodern. URL: https://metamodernizm.ru/notes-on-metamodernism (дата обращения: 20.02.2020).

Статья подготовлена по материалам книги: Хрущёва Н. Метамодерн в музыке и вокруг нее. М. : РИПОЛ-классик, 2020. 303 с.

Комментировать