О концепции Второй симфонии Галины Уствольской

О концепции Второй симфонии Галины Уствольской

Совершенно точно знаю,

что чувствую правильно и уверенно.

<...> Я не провидец, но, видимо, близка к этому...

В жизни у меня еще не было ошибки в этом.

Потому и сочинения мне даются несравненно труднее...

Стою на коленях перед Богом.

Галина Уствольская

29 сентября 1994 года

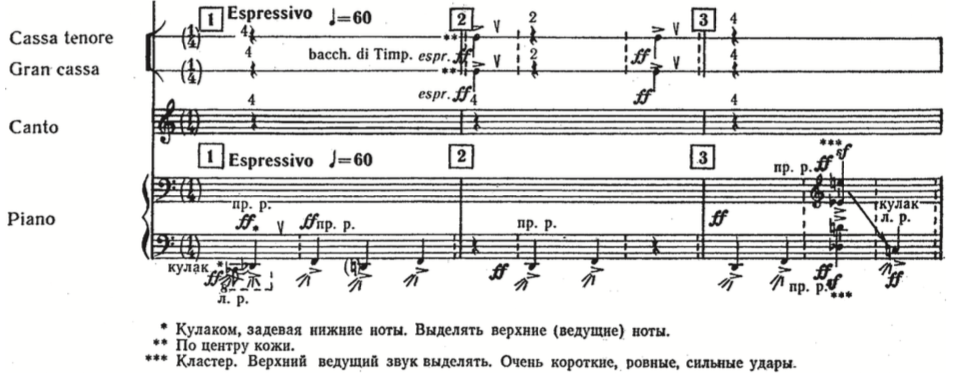

Пример 1

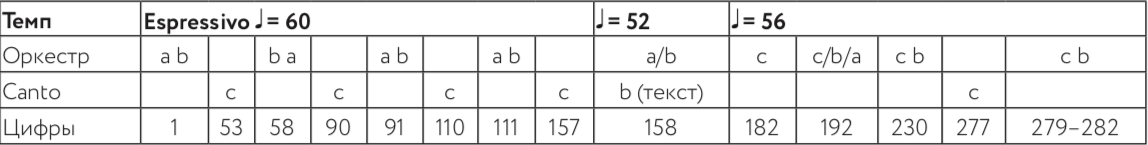

Таблица 1. Тематический план симфонии2

Вторая симфония, как и все последующие, одночастна, монолитна; всего три темы — в самых разных комбинациях — образуют ее ткань. Первая (а) и вторая (b) — инструментальные, из кластеров с выделенными верхними звуками. Третья тема (с) поручена мужскому голосу, это «возглас во Вселенную», по авторскому определению. Темы контрастны, но взаимосвязаны, создают единый образ Молитвы. Предполагаемая диалогичность, особый характер возгласа — обращение к Высшему — накладывает свой отпечаток на облик первых двух тем3 (см. таблицу 1).

Все три темы уже при экспонировании обнаруживают собственную экспрессию.

Первая тема (цифры 1–13, пример 1) напоминает буйство колокольных звучаний4. Повторяющийся в ходе изложения двойной удар (форшлаг!) кулаками по нижним клавишам создает гул из бездонной глубины пространства. Авторская пунктуация членит тему на неравные группы из одного — трех кластеров. Но есть признаки репризной трехчастности и прорисован мелодический контур: «качание» басовых тонов d и f (верхние звуки кластеров, берущихся кулаком в самом низу клавиатуры) дважды сменяется ударом барабанов, а затем рывком к звуку e второй октавы (вершине широкого кластера, берущегося одновременно ладонями обеих рук), образуя напряженно-развернутый мотив d–f–e. Тема будет отчетливо слышна у солирующих медных в последующем развитии симфонии; широкий кластер будет постоянно прорезать ткань симфонии как самостоятельный элемент, лейтаккорд (символ колокола). Помимо репризности, присутствует и известная логика линеарного движения: огромному скачку предшествует накопление потенциала, а после он уравновешивается обратным движением [17]. При этом отказ от метрической регулярности, ладотембровая сонорность делают тему явно «неклассической».

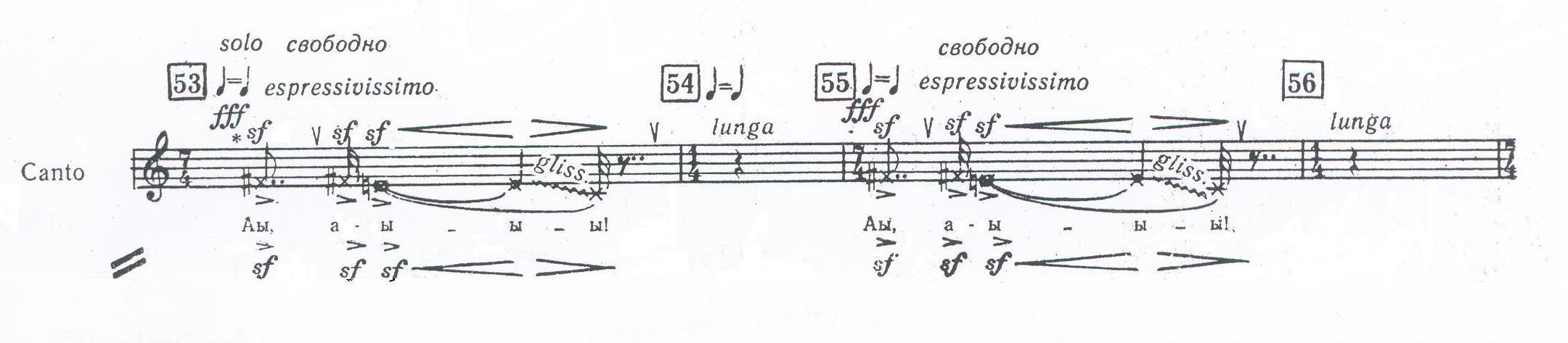

Пример 2

Уже такое начало — как некий энергетический реактор, в нем копится огромная сила, слышатся разряды. Тема b — хорал у духовых, является его порождением (пример 2). Она тоже впечатляет — и неслиянностью голосов «хора», и непрестанным повторением («бесконечный канон») одной мысли — фразы узкого диапазона, из трех мотивов: g–g–a–a–х ||: b–b–as–as–х:||, — в каждом, кроме последнего, пять четвертей (четыре «тона» и добавленный удар, лейткластер из темы а). Вертикаль образуют кластеры в объеме кварты: пропоста у деревянных духовых (шесть флейт в унисон с гобоями), риспоста у медных (шесть труб). Фигура circulatio нового века! В середине и последнем из десяти варьированных проведений темы (опять «перемена в пятый раз») каноническое изложение снимается, солирует «колокол» (кластеры фортепиано, ремарка «тяжело»), вызванивая тему в самом близком, среднем, регистре.

Голос — три проведения темы с (пример 3) — возникает в глубокой тишине, контрастируя с предельной звуковой плотностью предшествующей темы (хотя в той же тесситуре «хора», может быть, как один из массы). Это образ человека сильного, но отчаявшегося. «Да, это одинокий <…> возглас во Вселенную; он попадает в такую ситуацию, что ему некуда деться, и он падает с каждым шагом <…> и просит у Бога помощи», — поясняет Уствольская [24]. В теме с соединились страдание и мольба: надрывный тон-вершина (двусложный «Аы») повторяется как вопль-стон (ход вниз на большую секунду с долгим вторым звуком, переходящим в glissando); затем следует единственное слово: «Господи!» Включение бессловесного вопля согласуется с тем, что автором поэтического текста, использованного в симфонии, был Hermannus Contractus (1013–1054, в разных переводах Герман Увечный или Расслабленный), создатель фундаментальных научных трудов, но из-за паралича почти неспособный к движению и речи5. Тема исполняется свободно, тем не менее имеет условно оформленный контур и, главное, в дальнейшем поручается инструментам — уже в точно фиксированном виде. В высотном плане canto отступает от намеченной логики экспонирования с его кварто-квинтовым последованием устоев. Родство с предыдущими темами обнаруживается в близости звучания glissando вопля и кластерам, и особому колориту тенорового барабана (добавленного к grand cassa), его «мелодичному», со шлейфом, тону.

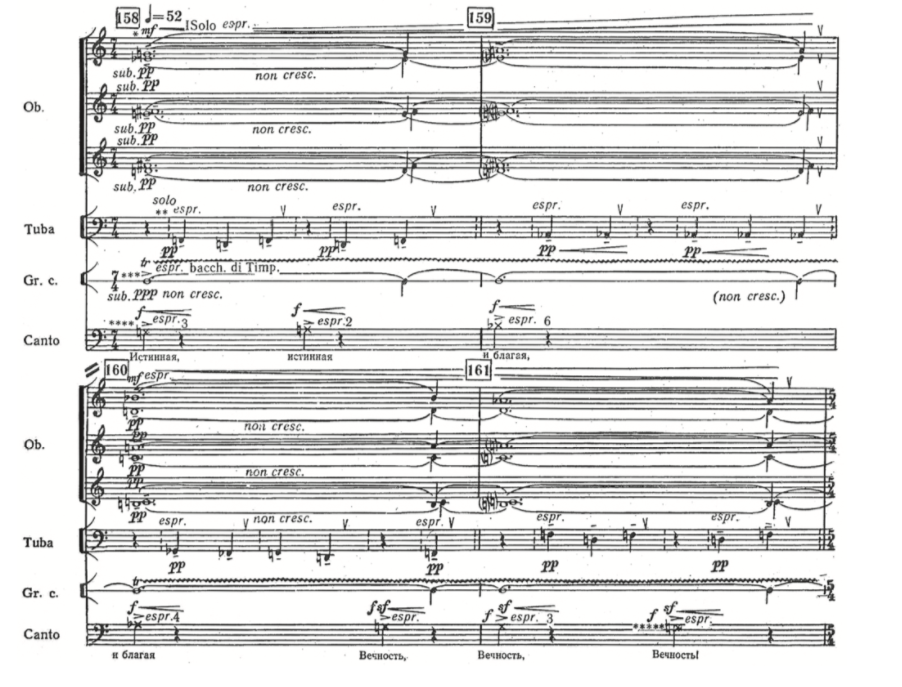

Пример 3

Вплоть до провозглашения в середине симфонии текста средневековой секвенции (с цифры 158) громкость и напряжение нарастают6. Канон темы b звучит еще мощнее; теперь его начинает фортепиано (кластеры, ffff), а отвечает весь разноголосый «хор» высоких духовых. Несколько раз проводится тема а — у низких медных, труб, фортепиано. Трижды солирует человеческий голос (тема с), как и вначале, отграниченный паузами (lunga). После достижения точки «кипения», когда тема b от тубы передается барабанам (скандируется ритм, а на пятую четверть «ударяет» кластер tutti), происходит «обрушение» (с цифры 138): все оркестровое пространство заполняет нисходящий «шестиголосный» (голоса преимущественно не однолинейные, а кластерные) канон на искаженной теме b (в обращении и сжато до шести звуков); при повторе, в третий и четвертый раз, опять скандируется только ритм темы — кластерами tutti.

И после этого, словно в ответ, сразу после человеческого зова (шестое проведение темы с), является Слово, звучит текст: «Истинная и благая вечность, / Вечная же и благая истина, / Истинная и вечная благость!» (Пример 4). Темп здесь немного замедляется. Важность момента подчеркнута приглушенным тремоло большого барабана. Темы озвучиваются и объединяются по-новому. Нотация canto опять условная, но это контуры уже другой, «хоровой» темы b. Она провозглашается трижды (по количеству строк, разделенных глубокими паузами; каждое слово имеет свою условную высоту). И она же параллельно, фоном — по принципу пропорционального канона (здесь в двукратном увеличении) — тянется гобойными кластерами. Дважды очень тихо в каждой строке контрапунктом проходит тема а — в самых значимых тембрах (соответственно трем строкам текста: туба в большой октаве — фортепиано — туба в контроктаве) и, главное, интонационно «успокоенная». Мы узнаём тему по начальному мотиву-маятнику, но самый яркий ход, восходящий скачок, отсутствует: сначала его замещает мотив «обрушения», а затем вариант без взлета, с обратным ходом последнего звука (е), который и здесь все же выделен многократным повтором.

Пример 4

Текстом служит одна из строф «Секвенции о святейшей Троице» Германа Контрактуса [19]. Строфа организована по принципу лексической акромонограммы, когда последнее слово строки повторяется в начале следующей. По сравнению с поэтическим оригиналом, в симфонии слова даны с двойным и тройным повтором. Вместе с круговым движением в самом рисунке темы это обеспечивает дление текста, его внушение как главной мысли симфонии. Эпизод приковывает к себе внимание, преображенный музыкальный материал по-своему «умиляет» и «ожигает» (известные слова П. Флоренского о созерцании рублевской «Троицы»).

А дальше наступает реакция, единый порыв растворяется в массе голосов (с цифры 182). Это опять «возглас во Вселенную», но уже в «хоре» инструментов, многократно, канонически «растушеванный» и словно на последнем дыхании (тихо, но espressivo!): тема с («Аы…» с glissando) исполняется трубой с сурдиной; еще одна труба, а также фортепиано и теноровый барабан поочередно имитируют ее начало. Добавляется «разладившийся» канон темы b, теперь только у флейт (с цифры 193). Угасанию препятствует вспышка активности: начальный, остропунктирный мотив темы с «выкрикивается» фортепиано — в виде имитаций с включением грохочущих кластеров (ffff), к которым в конце все сходится. Можно предположить, что тема человека эхом отзывается во внешнем мире, множится и пытается утвердиться. По сравнению с canto (его условной нотацией), в инструментальном выражении мотив дается на иной высоте: cis—h, это как раз звуки начала симфонии, «гул Вселенной». Фортепиано-колокол главенствует в решающие моменты развития, как посредник между человеком и Высшим.

С цифры 215 возвращается тема а в основном виде, у фортепиано, но «прощально», с далеким эхом из «бездны» (каноном в малую секунду через три октавы; вместе с темой b, у гобоев, опять образуется двойной канон). Далее (с цифры 230) раздел вроде коды, на контрапункте тем b и с. Тема b появляется и в обращении (у флейты на фоне «колокольного» кластера в самом низу клавиатуры), и в приглушенном соло барабанов — как отзвук кульминации, напоминание об обрушении. Тема человека уже не имеет колокольного тембра — она неоднократно имитируется у труб, потом у гобоев, пока не обретает изначальный тон fis, правда, у флейты piccolo. После этого — заключительный возглас canto и тишайшие реплики флейты piccolo и фортепиано. Все замирает на полуслове (начало темы b).

Итак, динамический профиль всей симфонии можно представить в виде одной большой волны. Сначала подъем, в центре — небольшое плато (текст секвенции), затем спад. Отсюда и ощущение симметрии. В тематическом плане — плотность, полное отсутствие «нерельефного» материала. Согласно теории текста, изложение обретает структурную напряженность. Глубокие паузы создают некоторый противовес, они обеспечивают драматургически важные моменты переключения и, в свою очередь, замещают традиционную инерционность симфонического развития. Темы ярко индивидуальны, к тому же в целом сохраняют свое высотное значение, отклонения от него (тема b — в обрушении, тема с — после обретения Слова) обусловлены «сюжетом». Наряду с комбинаторикой присутствует фактурно-тембровая вариационность преимущественно полифонического свойства (вертикально- и горизонтально-подвижной контрапункт, канон, проведение темы в увеличении, свободном или частичном обращении). Достигается эффект поэтапного, направленного хода развития. Отсутствие заключительного каданса предполагает неисчерпанность процесса (по смыслу это врéменное истаивание сил).

Интонационная драматургия, поддержанная поэтическим словом, семантикой тембров и чисел, побуждает интерпретировать содержание симфонии как некое действие, разворачивающееся во времени событие. Выбор композитором текста именно о Божественной Троице сам по себе показателен, это краеугольный камень в основании христианской религии. Данный здесь в поэтической форме, он восходит к древнему источнику. Попытаемся выявить эту связь в музыке. Наше обращение к Библии также инспирировано работами Я. Друскина, о которых речь пойдет позже.

Симфония — о человеке, о трудности обретения и сохранения веры, — так представляется возможным выразить ее основную идею. Но знакомая по искусству классицизма и романтизма антропоцентристская картина мира здесь не складывается, и трагическая отделенность человека имеет иной смысл. Главенствует высшая сила, она утверждается с первых звуков симфонии. И, если вспомнить Ветхий Завет, это грозная сила — Господь избавляет от врагов, но взыскует и неотвратимо наказует за отступление от веры. Начальная тема включает активный мотив d–f–e — восклицающий, будто требующий — как знак постоянного интереса к собственному творению, человеку. В последующих проведениях (монодийно, у медных) она может восприниматься как глас Всевышнего. При экспонировании, благодаря целому ряду признаков («звонный» тембр фортепиано и тенорового барабана, кластерное оформление, начальный мотив раскачивания), эта тема ассоциируется со звучанием колокола, который также считался Божьим гласом. В проекции на жизнь христианского общества первая тема симфонии — это созывание на молитву, фортепиано и барабаны выступают в роли ритуальных ударных инструментов (колокол, било).

Тему b, в свою очередь, можно интрепретировать как мысль о Боге. Разноликая масса (канон кластеров у 18 духовых инструментов), своего рода хор прихожан, без устали, с нарастающим упорством скандирует одну и ту же фразу (десять проведений темы). Мысль еще бесформенна, не имеет словесного выражения, «ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными» (Послание к Римлянам Св. Апостола Павла: 8, 26). Слово будет дано после длительных усилий, после возгласов человека (тема с), диалога (с темой а).

Тема с — возглас человека — по времени охватывает семь четвертей и проходит семь раз на протяжении всей симфонии (троекратно при экспонировании), что свидетельствует о неслучайной символике: «Ибо семь раз упадет праведник, и встанет; а нечестивые впадут в погибель» (Притчи: 24, 16). Древнейшее правило также требовало семь раз в сутки становиться на молитву, что отражено в суточном круге богослужения. Возглас — это прямое обращение к Богу: «Да приблизится вопль мой пред лице Твое, Господи; по слову Твоему вразуми меня» (Пс. 118: 169); «Дай мне уразуметь путь повелений Твоих <…> Душа моя истаивает от скорби: укрепи меня по слову Твоему» (Пс. 118: 27, 28).

Сила молитвы нарастает. Проведения колокольной темы (а) создают ощущение присутствия Высшего. Трижды оркестр «расступается», обнажая человека; каждый возглас знаменует новую ступень восхождения. Кульминационное «обрушение» оркестра можно уподобить моменту обретения веры.

В результате диалога, общего сверхнапряжения возглас достигает цели, происходит единение — одновременное звучание оркестра и голоса. В симфонии это центральный раздел, воплощающий образ Троицы. Вместо кластеров и ударов барабанов теперь «высекаются» слова секвенции, они отчетливо слышны. Носителем поэтического текста становится тема b (повторим, что слова не пропеваются, но условно обозначен высотный рисунок темы, одновременно дается его укрупненная инструментальная проекция). Тема а изменена, в ней нет главного мотива в прежнем виде — он воспринят. Вопля (тема с) тоже нет — человек обретает знание: «Вот, Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость» (Пс. 50: 8); «Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет» (Пс. 33: 19).

Однако состояние веры трудно удержать, и оно не означает избавления от греховности. Молитвенный порыв слабеет (хотя и оживляется новым всплеском — фортепиано с цифры 203), сам глас Божий воспринимается уже не так отчетливо и в конце уже не слышен. Этот третий этап симфонии возвращает к обыденному земному порядку. Его незавершенность допускает возможность возобновления молитвенного порыва.

В чем особенность драматургии Второй симфонии? Есть импульс — в виде исходной диалогичности — и последующее развитие, но нет классической образной антитезы симфонической драмы — конфликт внутреннего порядка присутствует в плане духовно-

мировоззренческом. Человеческий голос, как и во всех последующих симфониях Уствольской, не противостоит оркестру — каким бы глубоким ни казался контраст между ними. Он нужен для оформления мысли и обозначения человека. Средствами оркестра воплощается и множество голосов, обращенных к Богу, и то высшее начало, к которому все устремляется.

Тема обретения, укрепления веры реализуется, таким образом, в жанре современной симфонии с оригинальной композицией и драматургией. Тема, безусловно, исповедальна. Она является сквозной для христианской литературы. Среди самых ярких, ранних образцов — «Исповедь» Св. Августина (400 год). При ее чтении привлекает к себе внимание цитирование псалмов, частое обращение «Господи!». По мнению исследователей, художественная форма «Исповеди» напоминает о характерном для IV века обычае публичного, всенародного покаяния, «“Исповедь” превратилась в молитву» [18, 49]. Созвучными симфонии Уствольской воспринимаются такие строки: «И я говорю: “где Ты, Бог Мой?” Где же Ты? Немного отдыхаю я в Тебе, изливая душу свою в ликовании и восхвалении, в звуках торжественного празднования. Но до сих пор печальна она, потому что падает и становится бездной, вернее, она чувствует, что и до сих пор она бездна» (Аврелий Августин Блаженный. «Исповедь». Кн. 13. XIV: 15). Созданное Августином позже учение об иносказаниях, ставшее основой средневековой символики, имело целью не любование красотами слога, а поиск истины [18]. И здесь тоже параллель — в стремлении композитора к лаконичной, точной, пусть и жесткой, но собственной, соответствующей своему времени интонации.

Вторая симфония Уствольской — это ответ художника на известный общественный запрос. К концу второго тысячелетия европейский человек прозревает историю — свое горделивое возвышение, последовательное самоуверование и возвеличивание вплоть до катастроф ХХ века, и тогда приходит отрезвление и понимание важности христианских ценностей. Уствольской дано было прочувствовать этот исход, найти собственное художественное его выражение, напоминающее публичное покаяние.

В художественной сфере это закономерно одинокий подвиг, тем более в условиях господствующего атеизма советской эпохи. Но, насколько мы можем судить, в отечественной философии эта путеводная нить также не прерывалась. В Петербурге, в одном городе с композитором Галиной Уствольской, в таком же духовном отшельничестве творил другой провидец — философ, музыкант и математик Яков Друскин (1902–1980). Его труды, сосредоточенные на экзистенциальной проблематике, были опубликованы посмертно. По мнению сегодняшних исследователей, они заставляют пересмотреть взгляд на русскую философию XX века как на идеологизированную, находящуюся под жестким контролем власти: «<…> его идеи значимы и в контексте мировой философии, так как он работал в русле современных ему школ и течений мысли» [1, 65].

К философским трудам Я. С. Друскина приводит поиск в окружении Г. И. Уствольской людей, близких по духу, ее возможного единомышленника или даже идейного вдохновителя. Знакомство могло состояться через его брата, Михаила Семёновича Друскина, выдающегося музыковеда, в одном доме с которым, наряду с другими деятелями искусств, с середины 50-х годов проживала Уствольская7. В своей краткой характеристике художественных вкусов Я. Друскина он отмечает: «Музыку Уствольской и Сильвестрова ценил <…>» [6, 38]. Их сестра, Л. С. Друскина, которая после войны жила совместно с Я. С. Друскиным, вспоминает: «К Михаилу Семёновичу заходила композитор Галина Уствольская. Якова Семёновича интересовала ее музыка, иногда она бывала и у нас дома» [15, 26]. Из дневника и писем Якова Друскина брату Михаилу узнаём некоторые даты визитов к нему Уствольской (на протяжении 1968–1973 годов), о желании записать ее музыку на свой новый магнитофон. Интерес был взаимный. Л. С. Друскина называет Уствольскую среди тех, кого «по-настоящему интересовали его мысли — о теологии ли, о творчестве Введенского или о современной музыке…» [14, 626]. Запись в дневнике после празднования дня рождения брата: «С Галей [Уствольской] настоящих разговоров не было», — косвенно подтверждает наличие таких разговоров [11, 452].

Будучи соратником, хранителем и исследователем поэтического творчества «чинарей»8, Яков Друскин стремился к «неоднородности», по его выражению, философского построения мысли, сближающего его с искусством: «<…> Л. [Липавский] и Н. М. [Олейников] сказали, что мои вещи поэтичны. Я бы сказал: музыкальны. Критерием музыкальности я пользуюсь и в самых абстрактных вещах» [9, 542]. Подчеркивая эту мысль, Л. С. Друскина упоминает среди названий его работ такие, как «Контрапункт», «Симфония». Она пишет, что к вере он пришел через музыку — «Страсти по Матфею» И. С. Баха. А в заключение приводит следующее его высказывание: «Во всех моих работах — и философских, и музыковедческих, и литературоведческих — есть общее ядро, хотя прямо это, может, и не сказано: Soli Deo Gloria (Единому Богу слава)» [14, 630].

Что привлекало Друскина в музыке Уствольской? Можно сделать некоторые предположения, опираясь на дневники философа, воспоминания его близких. Так, зная о предпочтении Я. Друскиным серийной музыки, можно понять его интерес к 1) диссонантной модальности; 2) тематическому процессу, отличному от нелюбимого им романтического искусства; 3) интонационной избирательности, избегающей ассоциативности; 4) оригинальной временнóй организации. Поиски чинарей для Друскина оказываются, вероятно, в чем-то созвучны музыке Уствольской. Очевидна общность «бунтарства» — в декларировании отказа от известных философских систем / композиторских стилей. «Бессмыслица» чинарей как эстетический прием, как образ мысли вне академической философской традиции, обозначает изменение мироощущения [20], так же как новаторство Уствольской.

Объединяющим началом является и религия. Творчество Я. С. Друскина может быть определено, по мнению одного из исследователей, как религиозный экзистенциализм [21, 46]. Духовная независимость, умение довольствоваться определенным кругом внешних впечатлений свойственна обоим нашим соотечественникам. По Друскину, «ви́дение — вера, неви́дение — неверие» [8, 109]. «Вера видит во всем все. Неверующий объедет Крым, Кавказ, Швейцарию и не увидит того, что увидит верующий из окна своей комнаты в чахлом деревце. В чахлом деревце — земля и небо, весь мир. Для неверующего все мертво — “небо — пустая дыра”. Для верующего камень под ногами — живой и одухотворенный» [7, 313–314].

Приведем некоторые выдержки из работ Я. С. Друскина, которые могут служить словесным выражением темы религиозного обращения в симфонии.

«Одна реальность для меня, истинная, полная реальность — молитва. Вне молитвы я сплю в невидении, в автоматизме мысли, чувства, повседневности. Только в молитве я абсолютно свободен <…> Тогда Святой Дух неизреченными воздыханиями ходатайствует за меня <…> Христос живет во мне» [12, 171]. «Вера — диалог человека с Богом, вернее, Бога с человеком, если это конкретная вера, а не абстрактная, философская <…> Этот религиозный диалог называется молитвой» [13, 348].

Что означает вопль, откуда он возникает? — задает вопросы философ. И отвечает: «Вся живая тварь мучается и стенает и доныне <…> Стенание — вопль, экзистенциальный вопль твари, павшей в моем грехе <…> Я могу завопить громким голосом, могу завопить в молчании. Могу завопить в терпении и в ропоте, в страдании и в радости <…> Каждый вопит, но не каждый слышит свой вопль, беспредметно всеобщий вопль <…> Вопль и вина без вины соединены <…> Это вина за все мое существование, то есть просто: я виноват за то, что существую, хотя и не виновник своего существования, я не сам себя вызвал из небытия» [8, 60–62]. «Я не могу принять Его бесконечный дар мне, так как он мне не по силам, я не могу не принять Его бесконечный дар, так как Он уже дал мне его, возложил на меня Свою бесконечную ответственность» [8, 77].

В момент обращения человек касается вечности. «Это разрыв времени мгновением — обращение» [8, 99]. «Сколько раз в жизни совершается обращение? Сколько раз Савл становится Павлом? Один раз. Множество раз. Вся жизнь, каждый день — покаяние и обращение. Если же этого нет, наступает автоматизм мысли и повседневности. Тогда усыхает душа: в пассивном или активном невидении; если же вижу это, вижу свое невидение — то в опустошенности и страхе. Христос говорит: не бойся, только веруй. — Верую, Господи, помоги моему неверию» [8, 124]. И из «Дневников» Я. Друскина: «Господи, я знаю, что еще будет трудно, что еще 100 раз я буду падать <…> но я знаю, я верю, что и в 101-й раз Ты простишь меня и в 101-й раз исторгнешь из меня вопль, чтобы я обратился и жил <…>» [11, 368].

А вот и возможное основание концепции Второй симфонии: «Христос призывает к Себе всех труждающихся и обремененных, чтобы успокоить их, дать покой их душам. И дает беспокойство. И вот, когда беспокойство доходит до последних пределов, до полного отчаяния и безнадежности, когда кажется, уже и жить нельзя, приходит покой: Он Сам приходит. Когда уже в полной разуверенности, в полном сокрушении духа, в отчаянии и безнадежности воплю, так как не могу вместить, Он приходит и вмещает» [8, 117]. «В полной безнадежности и сокрушении духа Бог дает мне силу моим воплем совершить невозможное: принять Его бесконечный дар и принятием Его дара в моем вопле Он снимает с меня мою вину и возвращает ее Себе <…>» [8, 77]. Момент обращения в середине симфонии и то, что за ним следует: «Весь этот временной промежуток расширенного мгновения — утешение: у меня сохраняется видение моего видения <…> Но наступает затухание <…> продолжение теряется во времени, в рефлексии, в объективировании, наступает искушение: невидение» [8, 98].

Введение здесь временнóй координаты — для объективности описания — Я. Друскин называет своей погрешностью. Для нашего традиционного соотнесения сюжетности с линейным представлением о времени оно представляется удобным — в симфонии, соответственно, можно выделить три этапа: 1) начало молитвы, диалог Бога и человека; 2) обращение, утешение; 3) затухание молитвенного порыва, возвращение к обыденности.

Для обоснования человеческого вопля как фактора музыкальной драматургии, правда, в противовес слову, сошлемся также на работу другого философа-экзистенциалиста, Л. Шестова — «На весах Иова» (Париж, 1929 год). Во второй части книги под названием «Дерзновения и покорности» он пишет, что бессмысленный, отчаянный крик или безумное рыдание сопровождают своего рода «пробуждения», к которым относится как пробуждение от кошмарного сна, так и само рождение и смерть человека. «Слово» же было изобретено для жизни, «чтоб скрывать от людей тайну вечного и приковывать их внимание к тому, что происходит здесь, на земле <…> И, когда имена были даны, человек этим отрезал себя от истоков жизни <…> Потом он уже не мог больше постигнуть ничего кроме того, что попало в их названия <…> То же “непонятное”, которое выражается в криках, нечленораздельных звуках или иных, не передаваемых словом “внешних” знаках, уже относится не к людям. Есть, должно быть, кто-то, гораздо больше восприимчивый к слезам и стонам, даже к молчанию, чем к слову, кто видит в несказанном больше смысла, чем в ясных и отчетливых, обоснованных и доказанных утверждениях…» [23, 273–274].

Вернемся к началу статьи. Вторая симфония Уствольской по-новому демонстрирует возможности воплощения в музыке религиозно-философской идеи. Определенность мысли поддержана словом. Но именно музыка оформляет ту вербально невыразимую сущность явления, называемого верой, именно музыка позволяет преодолеть ограниченность рационального мышления. Индивидуальный музыкальный язык был обретен, выработан композитором в соответствии с собственным мировоззрением. Трагизм советской истории, обостренное ее восприятие художником, конечно, отразились в музыке. Вместе с тем, несомненно, присутствует обобщение и определенное абстрагирование, отвлеченность от исторической и национальной конкретности: путь к вере открыт каждому, это возможность естественного существования, но это и осознание постоянного труда по выполнению непосильной задачи. Осмысление концепции Второй симфонии — важнейшего сочинения для самого композитора — должно способствовать лучшему пониманию всего творчества Уствольской.

Литература

- Авдеенков А. Н. «Некоторое равновесие с небольшой погрешностью»: экзистенциальная философия Я. С. Друскина // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2015. Вып. 3 (23). С. 65–74.

- Васильева Н. Галина Уствольская. СПб.: Композитор, 2014. 168 с.

- Герман Контрактус // Музыкальный словарь. В 3 т. / сост. Х. Риман; доп. русским отделом при сотруд. П. Веймарна и др.; пер. и все доп. под ред. Ю. Д. Энгеля. Пер. с 5-го нем. изд. Москва — Лейпциг: Изд. Б. П. Юргенсона, 1904. С. 340.

- Гладкова О. Галина Уствольская. Музыка как наваждение. СПб.: Музыка, 1999. 160 с.

- Гладкова О. Галина Уствольская: драма со счастливым финалом // Новый мир. 2004. № 12. С. 191–197.

- Друскин М. С. Каким его знаю // Я. Друскин. Дневники [1933–1962] / сост., подгот. текста, примеч., хронограф Л. С. Друскиной. СПб.: Академический проект, 1999. С. 7–40.

- Друскин Я. С. «Вера не узка, а широка…» // Я. С. Друскин. Лестница Иакова. Эссе, трактаты, письма / сост., вступ. ст. Л. С. Друскиной. СПб.: Академический проект, 2004. С. 313–316.

- Друскин Я. С. Видение невидения // Я. С. Друскин. Лестница Иакова. Эссе, трактаты, письма / сост., вст. ст. Л. С. Друскиной. СПб.: Академический проект, 2004. С. 35–124.

- Друскин Я. Дневники [1933–1962] / сост., подгот. текста, примеч., хронограф Л. С. Друскиной. СПб.: Академический проект, 1999. 605 с.

- Друскин Я. С. Лестница Иакова. Эссе, трактаты, письма / сост., вступ. ст. Л. С. Друскиной. СПб.: Академический проект, 2004. 768 с.

- Друскин Я. Перед принадлежностями чего-либо. Дневники [1963–1979] / сост., подгот. текста, примеч., заключит. ст. Л. С. Друскиной. СПб.: Академический проект, 2001. 640 с.

- Друскин Я. С. Рассуждения о библейской онтологии, о тайне контингентности, о моем рабстве и моей свободе и об эсхатологии, не вошедшие в «Видение невидения» // Я. С. Друскин. Лестница Иакова. Эссе, трактаты, письма / сост., вступ. ст. Л. С. Друскиной. СПб.: Академический проект, 2004. С. 125–172.

- Друскин Я. С. Религиозный радикализм и традиционализм. Индивидуализм и соборность // Я. С. Друскин. Лестница Иакова. Эссе, трактаты, письма / сост., вступ. ст. Л. С. Друскиной. СПб.: Академический проект, 2004. С. 345–351.

- Друскина Л. С. Взгляд сестры (вместо послесловия) // Я. Друскин. Перед принадлежностями чего-либо. Дневники [1963–1979] / сост., подгот. текста, примеч., заключит. ст. Л. С. Друскиной. СПб.: Академический проект, 2001. С. 621–631.

- Друскина Л. Жизнь или житие? Штрихи к портрету Якова Друскина // Я. С. Друскин. Лестница Иакова. Эссе, трактаты, письма / сост., вступ. ст. Л. С. Друскиной. СПб.: Академический проект, 2004. С. 5–32.

- Кац Б. А. Семь взглядов на одно сочинение // Советская музыка. 1980. № 2. С. 9–17.

- Курт Э. Основы линеарного контрапункта. Мелодическая полифония Баха / пер. З. Эвальд, под ред. Б. В. Асафьева. М.: Музгиз, 1931. 304 с.

- Памятники средневековой латинской литературы IV–IX веков / под ред. М. Е. Грабарь-Пассек и М. Л. Гаспарова. М.: Наука, 1970. 444 с.

- Памятники средневековой латинской литературы X–XII веков / отв. ред. М. Е. Грабарь-Пассек, М. Л. Гаспарова. М.: Наука, 1972. 559 с.

- Протопопова И. Чинари и философия (часть 1-я) // Русская антропологическая школа. Труды. Выпуск 4. М.: РГГУ, 2007. С. 46–99.

- Слобожанин А. В. Гносеологические проблемы в экзистенциальной философии Я. С. Друскина // Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого. 2015. № 4. С. 41–49.

- Тарускин Р. История чего? / пер. О. Пантелеевой // Opera musicologica. № 4. 2010. С. 4–19.

- Шестов Л. Дерзновения и покорности. (Фрагменты) // Русская философия смерти. Антология / сост., вступ. ст., коммент. К. Г. Исупова. М.—СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2012. С. 270–276.

- «Возглас во вселенную» («Schreeuw in het heelal»). Документальный фильм. Режиссер Йозе Фоорманс. VPRO, 2005 (33:30). URL: https://youtu.be/ninHa6TqgqM.

Комментировать