Вениамин Смехов: «Все хохотали, а Денисов мрачно слушал»

Вениамин Смехов: «Все хохотали, а Денисов мрачно слушал»

8 ноября 2024 года в Рахманиновском зале Московской консерватории после долгого забвения вновь прозвучало сочинение Эдисона Денисова «Голубая тетрадь». В исполнении согласился поучаствовать друг композитора Вениамин Смехов. Присутствие легендарного актера было волнительно для каждого из артистов ансамбля «Студия новой музыки» — все старались не подавать виду, но чувствовалось, что атмосфера репетиций гораздо более приподнятая, чем обычно. Вениамин Борисович пришел к нам в образе умудренного старца: внимательно наблюдал за происходящим, слушал указания дирижера, иногда что-то тихо комментировал, и из его слов было понятно, что он знает какую-то «другую» сторону советской музыки 1970–1980-х годов, о которой не часто говорят, разбирая творчество композиторов того периода. К сожалению, во время репетиций и записи диска нам так и не удалось пообщаться, но мы условились созвониться позже. После первого большого разговора стало окончательно понятно, что необходима еще одна беседа, но уже под запись, чтобы дать возможность читателям познакомиться с малоизвестными страницами музыкальной и театральной истории.

— Вениамин Борисович, я необыкновенно благодарна, что вы согласились повторить опыт 1985 года и вновь выступить в роли чтеца в «Голубой тетради». О создании профессиональной записи этого произведения и публикации партитуры я грезила с 2023 года, когда исполнила его впервые в Швейцарии, и очень досадовала, что в насыщенной событиями Москве «Голубая тетрадь» оказалась совершенно забыта. Мне было важно представить ее именно в России, но я и подумать не могла, что удастся осуществить этот проект с вами! Эдисон Денисов — ключевая фигура нашего разговора, поэтому я бы хотела начать с него. Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились.

— Это было в Театре на Таганке. Юрия Любимова с Эдисоном Денисовым, как я понимаю, познакомил главный, старший друг Таганки Дмитрий Шостакович. После знакомства Денисов стал приходить в театр смотреть спектакли — «Доброго человека из Сезуана» (1964), «Десять дней, которые потрясли мир» (1965), «Антимиры» (1965). Это самое начало «золотого века» Таганки 1, который я исчисляю сроком от 1964-го до 1980-го — года смерти Владимира Высоцкого. Четвертым в этот самый «золотой век» вошел спектакль «Послушайте!» (1967) по Маяковскому, уже с музыкой Денисова. И музыка очень способствовала его успеху.

— Что это был за спектакль?

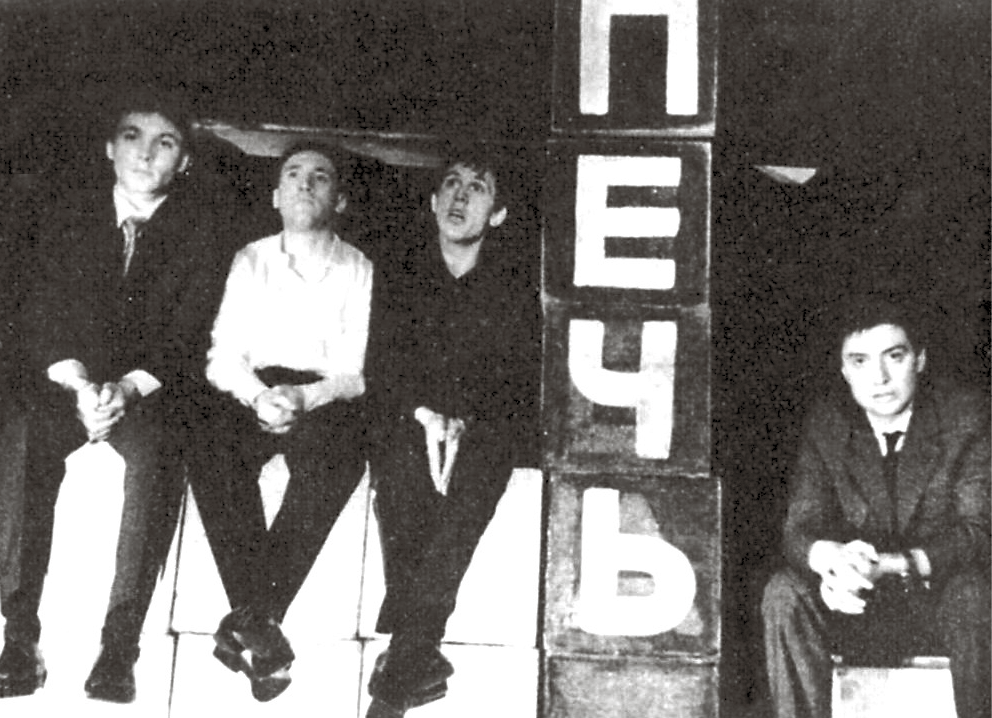

— Спектакль памяти Владимира Маяковского — о поэзии, о судьбе и о гибели его. Это один из самых сильных режиссерских спектаклей Юрия Любимова, а я был автором сценария по его просьбе. Нас было пятеро актеров, играющих разные грани личности Маяковского, в том числе Борис Хмельницкий, Валерий Золотухин и Владимир Высоцкий. У нас в руках были кубики — 32 кубика русского алфавита, на которые можно было встать, которые можно было даже бросить и поймать, и на них строились какие-то эпизоды. Например, в эпизоде «Зима, печь» на сцене вертикально было составлено слово «ПЕЧЬ» (см. илл. 1), и к нему примыкали двойные сидения по два кубика — на них сидели три или четыре Маяковских, а пятый — это был я — сопровождал происходящее стихами. Помимо кубиков, на заднике висел огромный Щен — очень симпатичная собака, которая была у Маяковского и Лили Брик. Есть даже знаменитый рисунок Маяковского, на основе которого и сделали декорацию. И этот Щен умел иногда реагировать, например, открывать рот и издавать какой-то будто львиный рык. По-моему, движениями глаз тоже можно было управлять из-за кулис. В этом детском дизайне и происходило соединение стихов и мизансцен. Любимов включал в игру все, что было на сцене в театре, — работали все детали декорации. Этот спектакль имел очень счастливую судьбу, его любили все.

Илл. 1. Сцена из спектакля «Послушайте!»

(Театр на Таганке, премьера 16 мая 1967 года)

Fig. 1. Scene from the play “Listen!”

(Taganka Theatre, premiere on May 16, 1967)

Фото: v-vysotsky.com

— Каким было участие Денисова в этом спектакле?

— Денисова в театре особенно не знали; знали, что есть какой-то композитор, который написал такую-то сопровождающую музыку. Это был его первый спектакль, но по сравнению с тем, что он творил дальше, это была, конечно, очень простая для Эдисона Васильевича задача. Он иллюстрировал отдельные места, которые Любимов ему называл. Любимов, как выходец из вахтанговской школы, музыку держал или впереди драматургии, или вместе с драматургией — как очень важное и почти главное сопутствие театру, — поэтому она звучала с самых первых шагов по сцене. Денисову ужасно нравилось, что он попал в этот театр, и впоследствии Эдисон Васильевич признавался, что это огромная удача.

— Музыка создавалась заранее или Денисов присутствовал во время репетиционного процесса и иллюстрировал происходящее на сцене?

— Нет-нет, что вы! Так могло быть в более спокойных и неуспешных театрах, где все создается одновременно.

— Можете рассказать, как именно это происходило? Я представляю это так, что, например, он говорил с Любимовым — тот давал ему задание, отсылал к каким-то образам; затем Денисов сочинял музыку, записывал ее, и эти записи уже попадали на репетиции.

— Ну вы за меня не рассказывайте!

— Извините, я просто пытаюсь понять…

— Ну вы правильно понимаете, потому что в реальности работа с композиторами происходила именно таким образом. Я и сам так действовал. Что касается Театра на Таганке, то Любимов был специфически требовательный, и работа начиналась, как я вспоминаю, у него дома на Садовом кольце. Денисов уже прочитал сценарий спектакля, сделал пометки, где́ было бы интересно соединить тексты с музыкой, а потом они с Любимовым все обсуждали. У Любимова не было музыкального слуха, но было совершенно гениальное предчувствие того, где и как должна звучать музыка. Это очень ценил Шнитке, и однажды, уже после нескольких работ с Любимовым, на худсовете он сказал, что если кто-то хочет представить себе новый, современный оперный театр, то он уже есть на Таганке у Любимова. Потому что с музыкой не было двоюродных отношений — музыка становилась родной. И это очень нравилось композиторам.

— Как развивалось ваше дальнейшее сотрудничество с Денисовым?

— С конца шестидесятых у меня установились добрые отношения с Литературно-драматическим отделом Центрального телевидения — редакторы там были в восторге от Таганки и ко мне тоже хорошо относились. К юбилейному году Маяковского они готовили ТСС — телевизионное собрание сочинений, и я как актер участвовал в нескольких сериях — читал. Уже к концу этого цикла я получил приглашение поставить Маяковского как режиссер, после чего обратился к Денисову — он уже был тогда нашим человеком на Таганке. Эдисону Васильевичу очень понравилась идея, и он приложил руку к этому моему первому маленькому телевизионному фильму-спектаклю.

— Что это был за фильм?

— У Маяковского это называлось «Москва горит (1905 год)», но «Москва горит» цензура, конечно, вычеркнула, и в названии остался только «1905 год» 2. Там много было какой-то драматической клоунады — главный герой был клоун, а вокруг — первая революция и всякие издевательства рабочих и крестьян над царскими указами в этот тяжелый период для русской истории. Иван Дыховичный — очень талантливый кинорежиссер, таганковский парень и друг Высоцкого — играл роль главного клоуна, ну и сопровождал какую-то маленькую пьесу по Маяковскому. Советские редакторы возмутились тем, что я сделал, но за мое изделие заступился их главнокомандующий — заведующий литературно-драматическим вещанием Константин Кузаков 3, которому оно неожиданно понравилось. Помню, я присутствовал на дурацком обсуждении, когда редакторы, узнав, что их главный симпатизирует этому маленькому фильму-спектаклю, начали «искать блох»: «Ну все очень хорошо, — врали они уверенно, — но вот в этом месте, может быть, лучше потише-погромче», — и говорить другую чепуху. И я с удовольствием соглашался редактировать. А Эдисон Денисов по моей просьбе сопровождал это все очень простой музыкой. Там не было нужды в каких-то специальных номерах, но он сам взялся, посмотрел — Маяковский был ему очень близок, тем более что он был автором музыки к спектаклю о Маяковском.

— Что было дальше?

— Дальше я точно помню два очень сильных спектакля на Таганке с участием Эдисона Денисова — «Мастер и Маргарита» и «Дом на набережной», два самых мощных выстрела театральной пушки Юрия Любимова. И в них обоих я играл главную роль. Над спектаклем «Мастер и Маргарита» работа шла в 1976-м. Любимов уже распахнул свои объятия и принимал Денисова с его собственным ви́дением. Музыки было много, она сопровождала разные эпизоды, ну и наконец, у меня как у Воланда была самая знаменитая сцена — «Рукописи не горят». Это ночная сцена с Маргаритой и Мастером, когда у меня в руках из ничего появлялась рукопись Мастера, и я прямо по-балетному — только не ногами, а руками — танцевал, размахивая этими листами, которые вырывались из рук и вылетали. Как я понимаю, в то время, когда Любимов начал ставить эту сцену, находящуюся в конце спектакля, Денисов еще дописывал предыдущие номера, поэтому вместо своей музыки он предложил Любимову другой подходящий вариант в качестве временного решения. Как называется это? (Напевает.)

— «Танец рыцарей» из «Ромео и Джульетты» Прокофьева.

— Да, «Ромео и Джульетта», и я под эту музыку репетировал. Любимов был в восторге. Когда Эдисон пришел на уже более-менее готовую сцену, он предложил Любимову свою музыку. Любимов сидел на привычном месте в центре зала, командовал, и мы репетировали эту последнюю сцену. Затем он обратился к Денисову: «Эдисон Васильевич, дорогой, мы же с вами работаем на сверхзадачу, на финал, и для окончательного варианта надо закрепить ваше первоначальное предложение». Вот и всё. Денисов постарался найти хорошее исполнение музыки Прокофьева, которое и вошло в спектакль, а потом признавался мне, что за отвергнутый собственный вариант ему было обидно, хоть он и не подал виду. Этот случай подчеркивает его необыкновенную интеллигентность и умение слышать то, что говорят другие. «Мастер и Маргарита» был победой Денисова, и он гордился этой работой, невзирая на то, что ему помогал Сергей Сергеевич Прокофьев. «Мастер и Маргарита» вышел в 1977 году, а в 1979-м Любимов уже работал над своим последним шедевром — «Домом на набережной» по повести Юрия Трифонова 4, — который Любимов попросил сопровождать музыкой Денисова. Помните ли вы это время, брежневское?

— Вряд ли, я еще не родилась.

— Какая девочка чудесная (смеется)! В общем, это была большая и очень сильная работа, ставшая успехом Трифонова, Любимова, Денисова и великого художника Давида Боровского. Эдисону нравился спектакль, и он написал для него много очень хорошей, сильной музыки. Книга Трифонова посвящена довоенному времени и времени сталинских репрессий — 1939–1949 годам, когда Трифонов был мальчишкой. И там был момент, когда хор пионеров исполнял «Эх, хорошо в стране советской жить!» Дунаевского. Но представители партийной цензуры спектакль раздолбали и категорически потребовали изъять эту песню как издевательство; пришлось заменить ее на другую песню Дунаевского — «Легко на сердце от песни веселой» из фильма «Веселые ребята». Я думаю, что все эти цензоры дома тоже издевались над советской властью, но платили им за другое.

— Получается, работа над «Домом на набережной» происходила незадолго до «Голубой тетради»?

— Да, к тому времени нас с Эдисоном уже связала дружба. Но я хочу рассказать еще про один эпизод, который кажется мне необыкновенным, — это был мой монофильм «Волшебник из Шираза» (1972), посвященный гениальному персидскому поэту Хафизу, у которого учились и русские, и немецкие, и все прочие поэты. Сначала ему был посвящен спектакль, а потом и фильм, и я играл в нем этого поэта. За помощью с музыкой я обратился к Денисову, спрашиваю его: «Эдисон, знаешь такого великого поэта Хафиза?» А он говорит: «На него ссылался Пушкин». Вот такой был Денисов: мало кто может похвастаться подобным знанием поэзии. Помимо Пушкина, Хафиза любил и Есенин, но особенно сильно — Фет и Гёте. В фильме «Волшебник из Шираза» — круглый зал и четыре окна: в двух окнах мой Хафиз — сначала трагичный, потом счастливый, а в двух других — Афанасий Фет и Иоганн Вольфганг Гёте. И я читал несколько газелей, то есть строф, Хафиза, а между ними звучали посвященные Хафизу стихи этих поэтов. Я показываю сценарий Денисову, и он говорит: «Мне очень нравится, но я-то тут где?» — «Ты мне нужен, когда я читаю Хафиза». И Денисов с энтузиазмом взялся за эту работу. Была там одна газель, где я попросил его оставить только флейту фоном, как будто стихи сами себя напевают. Ему эта идея очень понравилась.

— Кажется, мы вплотную подошли к «Голубой тетради».

— Значит, спектакль «Голубая тетрадь», вернее, концерт. Денисов приглашает участвовать — я, конечно, отказываюсь, потому что не умею петь. Он смеется и говорит: «Это стихи Хармса». На что я отвечаю: «Тогда я с тобой». В концерте участвовали замечательный Александр Лазарев, в то время главный дирижер Большого театра, потом — Александр Ивашкин, виолончелист и автор книги о Шнитке — и человек чудесный, и музыкант. А за роялем — Тигран Алиханов, который некоторое время был ректором консерватории, и его сестра Евгения со скрипкой.

— Сколько у вас было репетиций?

— Ну так я, наверное, не сумею сейчас точно вспомнить. Очень немного. В то время не отводилось вообще никакого времени на репетиции. В консерватории они были, а вот такие «на вынос» — нет 5. Наверняка было три, если не четыре репетиции, и наверняка одну из них потребовал я, чтобы с Лазаревым сговориться. А ваша коллега — очаровательная дама, по-моему, из Нижнего Новгорода…

— Мне казалось, что Елена Комарова из Ростова-на-Дону, ведь премьера была там…

— Да, из Ростова-на-Дону. Она пела, не обращая внимания на меня и мои шуточки. Денисов участвовал, может быть, в одной репетиции, и только потому, что я мог обидеться, что он меня нагружает таким тяжелым наказанием, а сам где-то гуляет. Ивашкин очень помогал, и Алиханов. Я им всем, извините, Алёна, очень нравился по театру и кино, поэтому мы быстро сдружились. Помню, как левее меня находилась установка с разными бутылками, и я должен был по ним иногда колошматить. Денисову не очень нравилось, что я не везде соблюдал нотную грамоту 6. А мне Лазарев показывал «давай» — я «давал», потом показывал «стой» — я стою. Сам по себе текст меня очень сильно вдохновлял, и очень помогало отношение всех ко мне как к пришельцу с другой планеты — из мира театра. Вечер очень удался, была большая радость. Я всюду попал — и отношу это к таланту дирижера. Я видел, как он волнуется за меня и показывает: «Готовься, готовься, дурак, готовься». Я готовлюсь, готовлюсь… Он мигает мне, делает жест левой рукой… И я начинаю читать: «Тюк!» 7. И так далее.

— Сколько было исполнений, одно?

— Одно и незабываемое. А потом уже дома у Денисова я развлекал всех, пародируя музыку Эдисона. Все хохотали, а Денисов мрачно слушал. Я придуривался, как клоун, и изображал легкость сочинения — «бум-бум», как-то так крякал-квакал, и получалась пародия на так называемый авангард. Ну и, к слову, об авангарде: однажды Денисов познакомил Любимова со своим другом — выдающимся итальянским композитором Луиджи Ноно.

— Как же это произошло?

— Любимову понравился рассказ Эдисона про Ноно, а потом понравилась запись его музыки к какому-то спектаклю в Ла Скала. Он глядел вперед, а впереди его ожидало приглашение в Милан вместе с Давидом Боровским — они должны были ехать в Италию и ставить оперу Ноно «Под жарким солнцем любви». Но не было бы Денисова — не было бы и встречи Любимова с Ноно. Тогда было сложно созваниваться, но Эдисон так любил наш театр и Юрия Петровича, что нашел возможность узнать телефон Ноно, дозвонился, а потом была встреча в Москве. И помню, как Любимов, уезжая из театра, говорит: «У меня сейчас встреча — прилетел Луиджи Ноно». Зачем, почему — я не спрашивал. Потом узнал уже от Денисова, но и не только от Денисова. Когда Луиджи Ноно прилетел в первый раз в Москву, он получил задание от Карло Бенедетти, с которым дружил. А Карло был одним из главных редакторов итальянской коммунистической газеты. Помню, что с ним тогда хорошо поговорила Лиля Юрьевна Брик, которая познакомила его с Андреем Вознесенским. И Ноно очень воодушевился, потому что Вознесенского, Евтушенко, Ахмадулину и Окуджаву переводили в Италии. Тогда они с Лилей Юрьевной подружились, и Луиджи Ноно, как и многие другие чудесные мастера — например, великий чилийский поэт Пабло Неруда — мог иногда позвонить 31 декабря на Кутузовский проспект Лиле Брик и поздравить ее с наступающим Новым годом. А когда она умерла — покончила с собой — Пабло Неруда опубликовал письмо, которое перепечатывали и во Франции, и в Англии, и в Америке — везде. Он назвал Лилю Брик «музой русского авангарда».

— А вы были лично знакомы с Луиджи Ноно?

— Я был свидетелем тому, как он приехал в Москву, и Карло Бенедетти привел его в Комаудиторию МГУ на Моховой — знаменитая большая аудитория, где когда-то выступали Маяковский, Цветаева и Мандельштам 8. Я помню, как Ноно немножко опоздал к началу концерта в честь Вознесенского. Переполненный зал, студенты сидели на головах друг у друга, а Луиджи в плаще зашел за кулисы и был потрясен тем, какие лица разгоряченные у молодых людей, и тем, каким образом я — ведущий этого вечера — пригласил на сцену Андрея Вознесенского.

— И каким же?

— Сначала мы читали его стихи из спектакля «Антимиры» — с Зиной Славиной, Володей Высоцким и Борисом Хмельницким. Наконец я сказал: «Вот вы дождались — микрофон сломался». А у Андрея за кулисами было страдальческое лицо человека, который уже на дне, погибает. Тогда я сказал ему, чтобы он слушал, как я сейчас выкручусь. Я вышел без микрофона и как актер разыграл пантомиму: в руках у меня якобы микрофон, и я начинаю в него орать, а меня не слышно. Публика сначала испугалась, потом захохотала, а потом я тихо-тихо сказал: «А вот так вы меня слышите?» Из публики раздалось: «Ой, а погромче можно?» Я говорю: «Вознесенский будет говорить вот на такой громкости, если не можете слышать — уходите». Публика сразу заверещала. Затем я сказал: «Ну давайте ж попробуем. Андрей Андреевич, послушай, — вот как ты будешь звучать». И я стал тихо читать стихи — они, балдея, слушали какой-то кусок Вознесенского, потом он сам вышел на сцену — раздался гром аплодисментов.

А я ушел за кулисы и втерся третьим к этой паре — Карло и Луиджи. Мы стояли и слушали. Потом Луиджи сказал, что он вспотел, — говорит, пошли на воздух. Андрей продолжал читать, а мы вышли в коридор. И там Карло Бенедетти переводил мне Ноно, как мог. Он спросил: «Эти стихи были напечатаны?» — «Да». — «Как? Они их могли прочитать?» — «Да». — «Почему они так его встречают, как будто это запрещенные стихи?» — «Это феномен русской культуры». И я стал ему объяснять, что в Политехническом, когда выходил Мандельштам, которого не печатали, или Марина Цветаева, их слушали точно так же 9. Затем спрашиваю: «Джиджи, а что, в Италии так не бывает?» И он задумался. Потом быстро-быстро что-то сказал Карло, и тот перевел: «Да, это возможно, когда в Италии собираются профсоюзы и начинается борьба разных фракций. Вот тогда собирается полный зал». Я говорю: «Ну вот видишь, какая разница. У нас профсоюзы все любят, платят им взносы, и мы их не обсуждаем, а вот со стихами видишь как». В общем, это произвело впечатление.

Илл. 2. Обложка пластинки «La Musica Moderna» (Fratelli Fabbri Editori, 1969):

К. Пендерецкий. Stabat Mater — З. Востржак. «Рождение Луны» — Э. Денисов. «Ода»

Fig. 2. Cover of the record “La Musica Moderna.” Released by Fratelli Fabbri Editori in 1969:

K. Penderecki “Stabat Mater”— Z. Vostřák “Birth of the Moon”— E. Denisov “Ode”

Фото: discogs.com

Но если вернуться к Денисову, то было еще кое-что интересное. Однажды в Рузе мы встретились с Эдисоном у ворот и пошли к нашему другу Андрею Эшпаю. А там Дом творчества композиторов находится рядом с Домом творчества актеров — два таких санатория на чистом воздухе. Я отдыхаю в актерском, Эдисон — у композиторов. И по дороге к Эшпаю мы видим идущих Дмитрия Шостаковича и его жену Ирину. Дмитрий Дмитриевич останавливается, увидев меня, а потом обращается к Денисову: «Эдисон Васильевич, а вы ведь мне обещали!» Денисов ему очень бойко ответил и проговорил, что получил от Пендерецкого замечательную итальянскую пластинку, на которой была записана музыка Денисова и Пендерецкого. А у меня в руках, Алёна, была пластинка, которую я нес, чтобы Денисов подписал, — вот эта самая (илл. 2). Денисов смотрит на меня жалобным взором, и я говорю: «Дмитрий Дмитриевич, мы как будто бы ждали, что вас увидим. Эдисон Васильевич передал мне пластинку, чтобы подписать ее вам», — это я так красиво соврал. Шостакович взял ее, оглядел, а потом Денисов сказал, что зайдет к нему и подпишет. Вот такая была встреча.

— Вы с Шостаковичем не так часто общались, как с Денисовым?

— Я не смел даже мечтать! Шостакович был другом Таганки и Любимова, очень ценил этот театр и присутствовал почти на всех наших премьерах. Его музыка звучала в «Павших и живых», в «Жизни Галилея». По-моему, в 1932 году в театре Вахтангова состоялась премьера спектакля «Гамлет», к которому Шостакович написал грандиозную музыку. Любимов с молодых лет в Вахтанговском 10 помнил об этом спектакле, довольно курьезном, поставленном Акимовым, где главную роль Гамлета играл комедийный актер Анатолий Горюнов, но партитура была потрясающая. И там была сцена под названием «Охота», музыкой из которой в «Жизни Галилея» Любимову предложили украсить финал. И, конечно же, его участием в жизни театра были его ученики. Это он предложил Денисова, которого очень уважал. Ну а для Театра на Таганке, для Любимова Шостакович был, конечно, номер один. Он благословил даже «Доброго человека из Сезуана», где звучала довольно самодеятельная музыка двух студентов Щукинского училища — Бориса Хмельницкого и Анатолия Васильева. После они так или иначе как музыканты врываются в другие спектакли, например в «Десять дней, которые потрясли мир», над которым работал Николай Каретников.

— Поскольку речь зашла про Каретникова, можете рассказать про него, каким он вам запомнился?

— Он был мастер музыки всяческой, и я знаю, что именно он украшал своими шедеврами драму Евгения Шифферса «Первороссияне» (1966–1967), за которую советская власть наказала этого чудесного режиссера. А после того как я увидел фильм «Бег» Алова и Наумова и услышал там музыку Каретникова, мы увиделись где-то на Таганке, и я стал его хвалить, а он отмахивался и говорил: «Веня, у тебя тут рядышком были Дмитрий Дмитриевич и Альфред Гарриевич!» — «Ты сейчас скромничаешь?» — «С тобой я скромничаю, но, если тут рядом будут музыканты, я буду говорить, что я тоже великий композитор». Шуточки такие. Это был очень добрый человек, очень талантливый.

— Среди композиторов, сотрудничавших с Таганкой, в других интервью вы упоминали менее известного Юрия Буцко. Можете про него рассказать?

— Его тоже предложил Любимову Шостакович. Когда Любимов начал работать над спектаклем «Зори здесь тихие», Шостакович захворал, не смог принять предложение, но назвал имя Юрия Марковича. Так Юрий Буцко пришел на Таганку и написал музыку к этому великому спектаклю, а затем и к спектаклю «Мать»… Там был гениальный «Марш» — самый первый музыкальный фрагмент в спектакле, да и вся остальная музыка тоже гениальная. Он много занимался с актерами — собирал их у рояля, и они медленно-медленно осваивали его мелодии. Юрий был глубоко верующим человеком, другом театра и моим личным.

— Вы работали вместе?

— Однажды я сочинил и записал с актерами фантазию на темы сказок братьев Гримм — «Жили-были ёжики». Эта пластинка и сейчас, извините, — в золотом фонде фирмы «Мелодия». Я предложил Буцко сочинить для нее музыку — он серьезный композитор, профессор консерватории, но ему понравились мои шуточки. Правда, он сказал: «Я не смогу сочинять, пока не услышу, как ты это читаешь». Ну и всё, мы встретились: он пришел ко мне, я прочитал, и сразу же родилась первая песенка: «Жили-были ёжики, целая семья. Ёжевые детки, ёжина моя. Все хозяйство ёжино, глажено, ухожено, надо вам сказать, травка отутюжена, можно после ужина ёжедневно спать!» (Поет.) Эту песенку я позже спел в гримерной Владимиру Высоцкому, когда стал звать его на роль старого ежа. Ему очень понравилось, но он не смог, поскольку в это время у него шла запись «Алисы в стране чудес». И я сам у себя сыграл этого старого ежа, ну и актеры Таганки помогли.

— Давайте перейдем к Альфреду Шнитке. Расскажите про него и его связь с Таганкой.

— Он был членом художественного совета Таганки и ближайшим другом Юрия Петровича Любимова. И другом Денисова. Я даже помню, как жена Альфреда Ира позвонила и спросила: «А вы идете на концерт Денисова в Малом зале консерватории?» — «Нет, он не звал». — «Это новая музыка Денисова, мы с Альфредом будем и вас зовем». И вот мы с Глашей пришли: я слушал эту новую музыку — искаженные звуки, которые Эдисон очень любил. И Альфред, к моему удовольствию, Денисова очень хвалил. Думаю, он человек высшего порядка, Альфред Шнитке, — таких людей не бывает. Уровень доброжелательства, желание немедленно помочь и терпеливое мужество уважительного отношения ко всему, что творит энергия таланта. И при этом такое спокойное выражение лица… Где-нибудь в кино или в театре такого персонажа изображали бы с очень выразительным гримом на лице, резко машущим руками. Это был человек необыкновенного душевного покоя и глубокого христианского, я бы сказал, радушия к жизни вокруг. Альфред Шнитке для меня — второй гений, такой же как Николай Робертович Эрдман — гениальный комедиограф, сценарист, драматург, любимец Мейерхольда, Станиславского, Маяковского и Булгакова. Сходство у них было еще и в крови: оба они — немец и еврей в одном человеке. Правда, Эрдман был запрещен, и до конца, до 1998 года, Альфред Гарриевич не мог увидеть ни одного его спектакля — «Мандат» и «Самоубийца» вышли уже в ельцинские времена. И у меня в том числе. Я поставил спектакль «Самоубийца» и в Америке, и в Молодежном театре в Москве — это моя радость. И мне очень понравилось, когда Денисов мимоходом произнес слово «полистилистика». Я спрашиваю: «Что это такое?» А он говорит: «Это Альфред».

— Получается, вы со Шнитке не так много работали, как с Денисовым?

— Как режиссер я с ним совсем не работал, играл только в спектаклях с его музыкой, но ни в одном из фильмов. Но мы дружили. Так повезло Театру на Таганке, что «Гоголь-сюиту» Шнитке исполняют сейчас во всем мире! Альфред участвовал в постановке «Ревизской сказки» по «Мертвым душам» Гоголя, где я играл Плюшкина. Он часто приходил на репетиции и получал от этого удовольствие. Манилов и Плюшкин — очень красивые фигуры на постаменте — мы вырастали прямо из земли. И на нас была шинель — наверняка вы знаете выражение «все мы вышли из „Шинели“ Гоголя». Это был очень красивый спектакль, сценографом которого стал Эдуард Степанович Кочергин — главный художник товстоноговского Большого драматического театра. Очень острый, сатирический, саркастический, ироничный спектакль… И, конечно, одну из «главных ролей» в нем исполняла музыка Альфреда Шнитке.

Интересная подробность: был запрещенный в Советском Союзе великий музыкант Ростропович. И вот живут себе Ростропович с Вишневской в Париже, а в это время Любимов ставит «Ревизскую сказку». А там во время монолога Плюшкина звучит музыка, написанная специально для виолончели. Такая томительная, воющая… И я стоял на верхотуре, куда меня загнала машина, произносил слова Плюшкина, а в паузах поджимал вверх нижнюю губу, в подражание Ростроповичу, и «сопровождал музыку Шнитке» таким вот образом (показывает хриплым низким голосом). И это очень Альфреду нравилось, о чем он мне наедине говорил, потому что он не то чтобы побаивался Любимова, но осторожничал, чтобы не спровоцировать какое-то недовольство. Но Любимову как раз нравилось, что я чуть-чуть «изображаю» Ростроповича с помощью музыки Шнитке. Весь спектакль был головокружением от его музыки. Потрясающе! «Гоголь-сюиту» нужно слушать целиком — там во всех подробностях запечатлелся наш спектакль. И могу сказать еще об одном, связанном с Альфредом Шнитке событии. Я написал примерно в 1980 году сценарий сказки «Али Баба и сорок разбойников». Вы, наверное, слышали ее: она была очень популярна в Советской Союзе и выдержала трехмиллионный тираж.

— Этот диск мне в детстве давал слушать отец.

— Наверняка, потому что, как мне сейчас признаются все отцы и матери, они с детства ее любили. Сначала я предложил написать к ней музыку Денисову — он сказал, что не может и что у него огромная нагрузка. После этого в театре я увидел Альфреда Гарриевича и сказал ему, что написал для фирмы «Мелодия» сказку, предложил ее почитать. Он заинтересовался. А это были времена подготовки «Ревизской сказки» — 1979–1980 годы. Он прочитал и сказал, что просто в восторге от моего рукоделия. А я говорю, что к этой сказке нужна музыка, и он так по-шнитковски мягко отвечает: «Веня, вы меня, пожалуйста, простите, я был бы ужасно рад и горд, если бы мог подобное написать, но это очень особенный случай, когда все песни должны исполнять драматические актеры. Я не умею писать музыку для драматических актеров». Затем Альфред посоветовал мне обратиться к замечательному джазмену и композитору Славе Ганелину — моему близкому другу, о чем Альфред не знал, — но с ним тоже не сложилось. В итоге восточная тема оказалась очень близкой для семейства Татьяны и Сергея Никитиных, которых мне предложил Юрий Визбор. Так вот эту сказку сначала «Мелодия» издала, а потом ленинградская студия «Лентелефильм» попросила у меня согласие снять фильм — сокращенную версию пластинки. Но все равно там были все герои, которых вы знаете.

Илл. 3. Обложка пластинки «Али Баба и сорок разбойников». «Мелодия», 1981 год

Fig. 3. Cover of the record “Ali Baba and the Forty Thieves.” Released by “Melodiya” in 1981

Фото: melody.su

— Очень жаль, что у вас не сложилось личного сотрудничества с Альфредом Шнитке.

— Необыкновенный человек, он так красиво отказался. Уже в девяностые я поставил шесть или семь оперных спектаклей в Германии, в том числе «Фальстафа» в городе Любек — в получасе езды от Гамбурга, где Шнитке жил. Мы с Глашей так и не заехали домой к Ирине и Альфреду, но много разговаривали с Ирой по телефону, и потом она была у меня на премьере. Мы подружились и очень сильно переживали второй инсульт Альфреда Гарриевича. Когда мы звонили, Ирина говорила: «Веня, подождите, сейчас я скажу Альфреду. Гаррик, звонит Веня Смехов». Я говорю: «Ира, какое выражение лица?» — «Благодушный. Он хочет знать, почему вы здесь». — «Ира, скажите, что мы с Галкой по соседству в Любеке и я ставлю оперу „Фальстаф“ Джузеппе Верди, а не Альфреда Шнитке». Она передала, подошла опять к телефону и говорит: «Вы его развеселили».

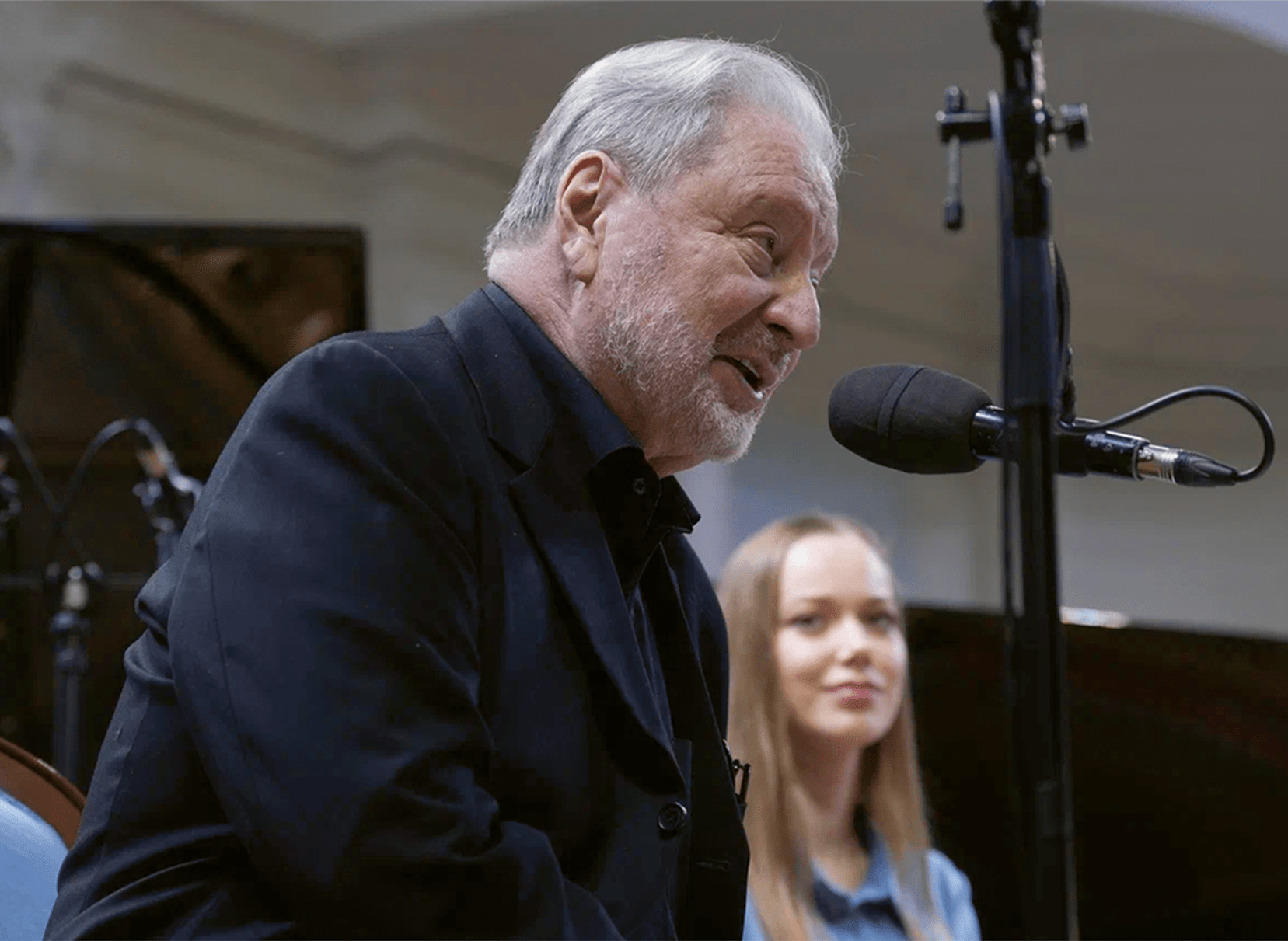

Илл. 4. Вениамин Смехов и Алёна Верин-Галицкая исполняют «Голубую тетрадь» Эдисона Денисова.

Рахманиновский зал Московской консерватории, 8 ноября 2024 года

Fig. 4. Veniamin Smekhov and Alena Verin-Galitskaya perform “Blue Notebook” by Edison Denisov.

Rachmaninoff Hall, Moscow Conservatory, 8 November 2024

Фото: Эмиль Матвеев

— Совершенно прекрасная история! И напоследок хочется спросить, был ли у вас еще какой-то опыт исполнения «авангардной» музыки, помимо «Голубой тетради».

— В новое время, примерно в 1994 году, скрипачка Евгения Алиханова, с которой мы исполняли «Голубую тетрадь», уехала со своим квартетом в Америку работать по контракту. Они приземлились в Денвере, столице Колорадо, и стали играть новую музыку. И в это же время я ставил Чехова в другом городе этого штата, Колорадо-Спрингсе, — на русском языке со студентами отделения славистики местного университета. Они узнали про это и зазвали нас к себе, мы очень подружились. И эти четыре молодые женщины задумали исполнить «Оду Наполеону» Шёнберга со стихами Байрона. Девочки не стали меня беспокоить, но напали на мою Галину Геннадьевну, на Глашу, чтобы она меня уговорила. А я по-английски ни бум-бум.

— Вы наверняка согласились?

— Это была довольно комичная история: я встал у рояля, четверо девушек сидели рядом, как полагается квартету, а за клавишами находилась американская пианистка, очень противная, как нам с Глашей показалось. Она смотрела на меня заранее неодобрительно, потому что я отказался читать ноты. А когда я сказал ей, что мое образование — три класса домашнего фортепиано, она меня возненавидела. Она пламенно обожала Шёнберга, и на его фоне я никуда не годился. Я взял английский текст в Москву и в течение года зубрил его с нашим другом — очень серьезным преподавателем английской литературы и искусства. Он мне это все «нарисовал» по-русски. И я старался. А когда мы вернулись — нас опять пригласили в следующем мае в эту славянскую школу в Колорадо — я стал с девушками изображать… Глаша, конечно, подавляя улыбку, чтобы я не обиделся, внимательно слушала, как я искажаю великий английский язык. И вот настал этот вечер — Шёнберг, «Ода Наполеону». Глаша с мужем Алихановой сидели на каком-то хорошем месте в четвертом ряду, и ее немного отвлекали старушки, расположившиеся перед ней. Эти американки сопровождали разговорами наш концерт, а потом Глаша услышала, как одна другую спрашивает: «А что он говорит?» — «Как что? Это Байрон. Особый язык Байрона». — «А что, он сам прилетел?» Вот такого уровня собрались меломаны. Я был реабилитирован.

— Невероятная история! Спасибо за интервью!

Комментировать