Квартовый скачок: изобретение советского балета и «Красный мак» Глиэра

Квартовый скачок: изобретение советского балета и «Красный мак» Глиэра

1.

Еще предстоит выяснить, кто назвал «Красный мак» первым советским балетом. Формулировка возникла в гуще премьерных анонсов и рецензий, пристав намертво: в позднейших источниках «Красный мак» не называют иначе. Рассказы о нем, угловатом первенце, проникнуты пафосом книг для юношества: «День 14 июня 1927 года стал исторической датой, с которой ведет свое летосчисление советский балет. В этот день впервые в хореографическом искусстве появились образы жестокой классовой борьбы и советских людей — носителей высших идей социальной справедливости. Сделано это было так хорошо, что надолго определило дальнейшие пути развития жанра» [11, 134].

Создание «подлинно советского балета» было для профессионалов танца вопросом выживания. В годы Гражданской войны новую публику удалось увлечь императорским репертуаром. Анатолий Луначарский успешно нейтрализовал попытки Совнаркома ликвидировать нерентабельные оперу с балетом и раздать театральное имущество народным коллективам [12; 31, 234]. После стабилизации власти и экономики государственные музыкальные театры должны были доказать свою финансовую и главным образом политическую пользу. В насквозь идеологизированном обществе «подлинно советский» — значит агитационный, обслуживающий социальное строительство и меняющийся быт. Это куранты Спасской башни, которые по указанию руководителя страны отреставрированы так, что днем бьют «Интернационал», а в полночь играют «Вы жертвою пали».

Никто не понимал, каким образом применить идеологию к бессловесному и предельно формализованному искусству классического танца. Однако в 1920-е годы хореографы представили несколько потенциальных моделей советского балета. Причастность общественно-политическому строю определялась не только изображением жестокой классовой борьбы. Предлагались новые типы хореографического спектакля — советское понималось как беспрецедентное по форме, адекватное «небывалому, невозможному государству», как назвал его Пастернак. Эти балеты были странны «странностями эпохи, наполовину еще неосуществленными» [30, 238].

«Величие мироздания» (Петроград, 1923) явилось диковиной во всем — от жанрового определения «танцсимфония» до экстравагантной программы, в которой хореограф Фёдор Лопухов уместил «образование жизненного начала в смерти предыдущей жизни», «активно-пульсирующее мужское начало» и «резвячество питекантропов» [23]. Программа легко выводится за скобки действия. Главное, что хореографическую композицию определяет не анекдот с конкретными временем и местом действия, а музыкальное произведение, не предназначенное для сцены. Длительность балета равна длительности Четвертой симфонии Бетховена — она исполнялась целиком без повтора экспозиции первой части. Оформление редуцировано: артисты выступают в репетиционной униформе на фоне однотонной одежды сцены. Подобный опыт ранее предпринял Александр Горский («Пятая симфония Глазунова», 1916), но Лопухов задокументировал свою работу [23].

«Красный вихрь» Лопухова (Ленинград, 1924) явился «первой попыткой поставить если не революционный, то, во всяком случае, отражающий революцию балет» [8, 11], — очевидно, для рецензента революционность означала наличие фабулы, связанной с классовой борьбой и свержением угнетателей. Афиша обещала «синтетическую поэму в двух процессах с прологом и эпилогом». Первый процесс представлял кордебалет пятиконечных звезд — «сил революции», второй — гротескно-бытовую картину с танцами Рабочего, Мешочника, шпаны и других персонажей. В эпилоге толпа во главе с пионерами шествовала к знамени «Привет Коминтерну!». Позже Лопухов признавал жанровый мэшап причиной провала спектакля. Сейчас в таком смешении можно усмотреть действенный прием нелинейной драматургии: одна тема или сюжет последовательно разворачивается в нескольких самостоятельных ансамблях, контрастных по пластическому языку, — процессуальность, интуитивно схваченная Лопуховым в жанровом определении.

«Иосиф Прекрасный» (Москва, 1925) предлагал новое пространственное решение балетного спектакля. Хореограф Касьян Голейзовский и художник Борис Эрдман перекрывали свободную плоскость планшета двухуровневой конструктивной установкой — добавляли в горизонтальную хореографическую композицию вертикальное измерение.

Ни один из трех балетов не закрепился в репертуаре. «Величие мироздания» дали после торжественного заседания в честь Восьмого марта и четырех актов «Лебединого озера», и премьера стала дерньерой. Быстро изготовленный к очередному Октябрю «Красный вихрь» прошел всего два раза. «Иосиф» продержался чуть дольше.

«Красный мак» оказался первым по объему рекламы и общественному резонансу: его заранее громил Асеев в стихотворном памфлете [3], пародировали Мейерхольд и Вишневский в прологе «Последнего решительного», и Маяковский в «Бане» язвил, что «в Большом театре нам постоянно делают красиво». Он стал первым явлением советского балета, отпечатавшимся в повседневности: фабрика «Новая заря» выпустила одноименный парфюм, на Тверской открылось одноименное кафе, и в стихотворении Маршака мистер Флинт, заморский гость, видит на афише, что «В оперетте — “Перикола”. / А в балете — “Красный мак”».

Критерии художественного первенства лаконично сформулированы в позднейшей учебной литературе: «Первый большой, сюжетный хореографический спектакль на современную тему, сразу принятый зрителями и имевший счастливую сценическую судьбу» [13, 398]. К 1927 году был установлен главный признак неуловимого советского балета — наличие большой формы со специфическим революционным повествованием. Получасовые танцсимфонии с питекантропами больше не годились.

«Красный мак» неслучайно появился в год десятилетия революции. Великий юбилей требовал столь же великих приношений, каждая отрасль советского производства должна была дать отчет перед народом и руководством. Воздух в стране менялся. Власть пробовала судебно-карательную модель управления государством и сосредотачивала в своих руках контроль над всеми сферами жизни. Время относительно безопасных творческих поисков истекало — оставалось грамотно адаптировать старые рецепты к изменчивым условиям и одним рывком дать стране нужное произведение. Сама советская культура назначила «Красный мак» своим первым балетом — потому что, как сказал бы Вадим Гаевский, было уже пора1.

2.

История постановки описана подробно и многократно [11; 35; 36; 40; 42; 43]. Варьируются мелочи, ключевые детали неизменны. Стоит напомнить их конспективно.

«В конце сезона 25‒26 года стало ясно, что пора прекрасное русское балетное искусство поставить на службу советскому народу и влить в него новое, наше современное содержание. Дирекцией был объявлен конкурс, но на него никто из драматургов не откликнулся. Тогда дирекцией был дан заказ на либретто-поэму М. П. Гальперину2. Либретто, представленное Гальпериным, при рассмотрении его в дирекции и худ.[ожественном] совете оказалось не на советскую тему, а основой его сюжета было средневековое “право первой ночи”, и оканчивался балет бунтом крестьян» [19].

7 февраля 1926 года Большой театр показал редакцию старого балета «Эсмеральда»: Курилко исполнил декорации и костюмы, а также, по собственному утверждению, подсказал «небольшие сценарные детали» [35, 105]. Рейнгольд Глиэр инструментовал музыку и написал новые номера. В заглавной партии выступила прима Большого Екатерина Гельцер. Постановку осуществил ее постоянный партнер, премьер труппы Василий Тихомиров; он же исполнил партию Феба. «Эсмеральдой» отмечалось тридцать лет творческой деятельности Тихомирова, во главе юбилейного комитета стоял Станиславский. В балете Большого театра Гельцер и Тихомиров составляли не единственную, но наиболее влиятельную — консервативную — партию, и во многом они, а не дирекция, определяли художественную стратегию труппы.

Совещание по поводу нового балета состоялось через три недели после премьеры «Эсмеральды» — 26 февраля 1926 года. Глиэр и Курилко были взяты в качестве союзников, кассовый успех «Эсмеральды» укрепил их позиции. Художник вспоминает:

«Сценарий Гальперина не понравился художественному совету. Против него горячо выступил и я. И на вопрос о том, где же искать тему, взял очередной номер газеты “Правда” и прочел сообщение о задержке в китайском порту советского парохода “Ленин”. Тут же, в ходе завязавшейся полемики, я набросал контуры сюжета будущего балета. Он был записан стенографисткой. На следующий день я рассказал этот сюжет Е. В. Гельцер. Он понравился ей, и по ее просьбе я разработал сценарий более подробно <...> Все как бы писалось для нее. Это был алмаз, на котором пробовалось качество либретто, музыки, оформления» [35, 106].

Вокруг балерины как фактической заказчицы и хозяйки новых спектаклей балетный театр вращался почти весь XIX век. Разница в том, что ни одна предшественница Гельцер не могла манипулировать постановщиками от имени всех зрителей сразу. В новые времена, когда к старому классическому искусству опасно приблизилась невежественная публика, прима-интендант стала медиумом. «“Это я не чувствую, этого в балете выразить нельзя; это не дойдет!” — когда Гельцер так говорила, это было законом» [35, 106], — и авторы3 прилежно брались за переделки по ее указаниям. Художник в качестве балетного сценариста и куратора постановки тоже не был новым персонажем. Легендарный декоратор и машинист Большого театра Карл Вальц в 1871‒1900 годах написал либретто пяти балетов, все они были поставлены [37, 133–215]. На момент создания «Красного мака» восьмидесятилетний Вальц еще числился в Большом «сверх штата» консультантом-механиком машинно-декорационного отделения.

Газета Курилко — базовая часть мифа о первом советском балете, однако есть основания не доверять художнику: на политические темы в советской культуре не импровизировали даже в ранние годы. До сих пор не удалось обнаружить партийных директив, которые заставили бы театр резко изменить репертуарный план, но вряд ли такая директива имела место — к 1926 году советское искусство еще не перешло на ручной режим управления даже на уровне Большого театра. По воспоминаниям Курилко, сменившееся в разгар постановки руководство театра не давало ни репетиционного времени, ни финансирования, и авторская бригада совершила турне по московским заводам с презентацией будущего балета и призывом покупать целевые спектакли [35, 108]. Как бы то ни было, «Красный мак» в Государственном академическом Большом театре являлся государственным политическим проектом.

Первый развернутый анонс с изложением либретто появился в «Программах государственных академических театров» уже 2 марта 1926 года, то есть был отдан в верстку сразу после совещания. К тому времени Глиэр давно сочинял балет по сценарию Гальперина. Журнал «Новый зритель» еще 1 декабря анонсировал, что в Большом «приступлено к репетициям “Дочь порта” <...> К постановке этого балета привлечен режиссер МХАТ В. С. Смышляев. В центральной роли Гельцер. Балетмейстер Жуков» [45]. На совещании Глиэр тут же «согласился музыкальное оформление “Дочь порта” перевести на музыкальное оформление балета “Красный мак”» (цит. по [40, 239]). Наконец, упомянутый пароход «Ленин» в 1926 году ходил по Черному морю, а новостей об инцидентах с советскими судами в февральских номерах «Правды» нет.

Исследователь Наталья Киселёва обнаружила две близкие по содержанию публикации. 10 октября 1925 года сообщалось об аресте советского парохода «Астрахань» генералом Чжен Цзюн Мином в китайском порту Сватоу. Вторая статья вышла спустя год после совещания — 28 февраля 1927 года, и в ней описан захват торгового парохода «Память Ленина», следовавшего в Ханькоу [15, 63]. Саймон Моррисон указал на передовицу «Правды» от 9 января 1926 года, где гражданская война в Китае сопоставлялась с полицейским обыском советского парохода «Ильич» в Лондоне [48, 271]. Курилко неточен в воспоминаниях, но имя Ленина постоянно фигурирует в названии судов: первый советский балет должен быть символически одобрен основателем государства4.

Не так важно, был ли пароход. Сюжет «СССР в кольце врагов» разрабатывался в прессе постоянно. 5 февраля 1926 года в поезде Москва — Рига был убит советский дипломатический курьер Теодор Нетте.

Накануне премьеры балета, 7 мая 1927-го, в Польше убили советского посла Петра Войкова. В течение всего 1927 года приходили известия из Китая: в апреле произошел налет на советское посольство в Пекине, в октябре подверглось нападению консульство в Шанхае, в декабре разгромлена дипмиссия в Гуанчжоу.

«Красный мак» возник не от простого желания «вынести на сцену то, что в данный момент было новым, актуальным, популярным», инсценировать «политически острую тему» [40, 245] — в двадцатые годы любая тема трактовалась как политическая. После провала коммунистических революций в Европе Китай стал главной точкой приложения советских внешнеполитических усилий. Кремль начал консультировать китайскую националистическую партию Гоминьдан и фактически вынудил ее руководство к выступлению единым фронтом с Коммунистической партией Китая. 5 сентября 1924 года в Москве было учреждено общество «Руки прочь от Китая», для него Маяковский написал стихотворение «Прочь руки от Китая!» По заказу общества начались съемки одного из первых полнометражных советских мультфильмов — ленты «Китай в огне», с прямолинейным агит-сценарием и радикальной, почти сюрреалистической анимацией5. Через год открылся Университет трудящихся Китая имени Сунь Ятсена, основателя Гоминьдана. Китайцы составляли важную часть московской повседневности: в 1928 году здесь их проживало восемь тысяч [21, 113], «одних китайских прачечных артелей к 1930 году в столице насчитывалось целых восемь штук» [29].

В 1926 году Китай, до тех пор прочно вошедший в литературу, становится главной темой советского театра. Московские премьеры этого года: стихотворная пьеса немецкого поэта Клабунда «Чан Гай-танг» с танцами Голейзовского и музыкой Глиэра, новая пьеса Георгия Павлова «Бронзовый идол», сатирическая сказка «Чу Юн-Вай» по пьесе Юлиуса Берстля. Последняя, с музыкой Сергея Василенко и танцами Голейзовского, получила на гастролях в Ленинграде характерный отклик:

«Каким образом мог оказаться на пути молодого современного театра этот спектакль в манере четырежды удешевленной и упрощенной “Турандот”, передающий сладкую и сентиментальную английско-китайскую сказку о загробных похождениях легкомысленного, но душевно-непорочного мандарина <...> оказывающихся, в конце концов, сонным бредом. Разноцветные фонари, пестрые ширмы, стилизованные движения — [это] лишний раз доказывает, как трудно всей суровой правде современного Китая изгнать из театра привычную игрушечную китайщину; к нужному нам типу восточного спектакля манерный “Чу Юн-Вай” не приближает ни на шаг» [32].

Резюме Адриана Пиотровского могло относиться ко всем «китайским» спектаклям текущего года. «Турандот» — знаменитый спектакль Евгения Вахтангова. Со дня его премьеры прошло четыре года, показ потенциальных союзников в маскарадно-экзотическом стиле расценивался теперь как политическая несознательность — Китай должен был зарычать.

Удар по театральному шинуазри нанес главный советский театр — имени Мейерхольда — и главный фактограф новой китайской реальности. Лефовец Сергей Третьяков был приверженцем «литературы факта», ключевой глагол для его работы — кодачить, от марки популярных киноаппаратов; изобретенный им жанр путевой прозы — путьфильма [44]. В Китае Третьяков был трижды, в последний раз полтора года преподавал в Пекинском университете. Его поэма «Рычи, Китай!» вышла в первом номере журнала «ЛЕФ» за 1924 год [41], спустя два года была написана одноименная пьеса. В ее основу лег инцидент в порту города Ваньсянь6 на реке Янцзы, происшедший 17 июня 1924 года: американский бизнесмен Эдвин К. Хоули был убит во время спора с владельцами джонок за право перевезти груз, и капитан британского судна «Кокчефер» под угрозой обстрела города вынудил местные власти казнить двоих лодочников.

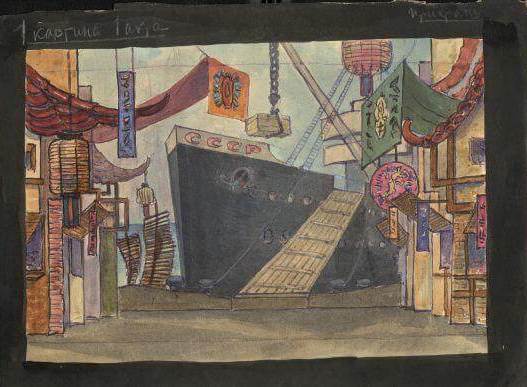

«Рычи, Китай!» впервые сыграли 23 января 1926 года: дебютант Василий Фёдоров стал единственным режиссером, кроме Мейерхольда, сделавшим спектакль в его театре, — мастер был занят подготовкой «Ревизора». Луначарский назвал премьеру «образцом агитации большого стиля» [24]. Художник Сергей Ефименко провел на авансцене канал с водой, конструктивная установка за ним изображала нос британской канонерки, угрожающе наставленный на зрителей, — реплика плаката Антона Лавинского к «Броненосцу “Потёмкин”» (см. илл. 1). Для музыкальных номеров были доставлены аутентичные инструменты [48, 98]. «Этнография воспринималась не как театральное украшение; сквозь нее, а иногда и благодаря ей, доходило до зрителя психологическое зерно разноликих образов. <...> Агитационная схема стала волнующим спектаклем. Он не открыл новых горизонтов, но хорошо и достойно завершил поиски методов агитационного представления» [26, 330].

Илл. 1. Сцена из спектакля «Рычи, Китай!», театр имени Вс. Мейерхольда

Fig. 1. Scene from the performance “Roar, China!”, Meyerhold Theater

Илл.: https://goskatalog.ru

Инцидент в Ваньсяне освещался в советской прессе — «Рычи, Китай!» фактически был инсценировкой газетной заметки7, пьесой-статьей. Урок Третьякова не прошел зря: между премьерой и неожиданным превращением «Дочери порта» в «Красный мак» прошло чуть больше месяца. Вероятно, так и появилась мифологизированная газета Курилко.

Весь художественно-политический опыт разработки китайской темы предстояло обобщить на сцене самого крупного театра страны средствами самого консервативного и чуждого новой реальности искусства. Масштаб и специфика балетного спектакля требовали радикальных решений. Курилко, Гельцер и Глиэр добавили к третьяковскому методу все, что ему было противопоказано. 14 июня 1927 года на сцену Большого театра вместе с огромным «рычи-китайским» пароходом выплыли разноцветные фонари, пестрые ширмы, стилизованные движения и сонный бред — точно по списку Пиотровского в рецензии на «Чу Юн-Вай». Перед пролетарской публикой в полной амуниции предстал московский Императорский балет.

3.

«Я китаец, никто меня не понимает», — заявлял Осип Мандельштам в «Четвертой прозе». Поэта интересовала «торжественная пышность китайской речевой манеры»: она «непонятна для большинства русских людей, и вот это парадоксальным образом становится в произведении Мандельштама едва ли не единственной положительной характеристикой всего китайского» [29]. В «Красном маке» актуальная тема обрела новый смысл — для советских зрителей классический танец как раз и был китайской грамотой: его почти никто не понимал, ему не могли найти утилитарное применение в современности. Сценарий «Мака» выдает недюжинное усилие авторов, решивших совместить пользу для государства, приятность для зрителя и сложность балетного языка, — сделать спектакль, китайский во всех отношениях.

Подробно пересказывать либретто, в котором действуют портовая танцовщица Тао Хоа, авантюрист Ли Шан Фу и капитан советского корабля, нет необходимости — оно публиковалось и после того, как спектакль сошел со сцены [2, 84‒88]. Самый краткий синопсис принадлежит Чжу Чжунли, жене китайского посла, посетившей генеральную репетицию при возобновлении балета в 1949 году:

«Советское торговое судно разгружается на причале, и молодой моряк сходит на берег. Он влюбляется в китайскую проститутку. Проститутка дарит ему букет цветов, и он их принимает. Затем он передает ей большой объем марксистско-ленинских знаний. Получение ею этих знаний знаменует рождение Коммунистической партии Китая. В конце провозглашается победа китайской революции, и занавес опускается» (цит. по [49, 453]).

Зрители и корреспонденты не питали иллюзий насчет идеологических достоинств и стилистической цельности «Красного мака» [33]. Спустя почти сто лет в метамодернистской оптике его эклектика представляется дикой и потому вдвойне привлекательной.

Постановщики выбрали один из важнейших топосов европейского музыкального театра — «Восток как пространство эротического приключения» [47]. Центральную коллизию балета исследователь Эдвард Тайерман возводит к популярным на рубеже веков трагедиям «интернациональной любви» — прежде всего «Мадам Баттерфляй» Пуччини и роману Пьера Лоти «Мадам Хризантема». «Задача балета, однако, состоит в том, чтобы превратить это эротическое повествование в политическое, заменив типичный образ желанного заморского принца спасительным нарративом о преобразующем влиянии Советской России на полуколониальный Китай» [48, 119]. В «Красном маке» персонаж, занимающий место европейца-любовника, никого не любит. Это вообще не реалистический герой: безымянный советский Капитан в ослепительно-белых одеждах, приплывающий издалека, чтобы спасти героиню от зла, — персонаж эпоса или мифа, новый Лоэнгрин. Бесплодные попытки убить его составляют нехитрую фабулу балета, а сам Капитан лишен действия, окружающие страшатся его потенциальной силы.

С именем Тао Хоа и названием балета связана переводческая ошибка. Вплоть до ленинградской постановки 1929 года написание имени постоянно варьировалось (Тая-Хуа, Тай-Хоа, на московской премьере — Тая-Хоа). В машинописных вариантах сценария разных лет Курилко делает сноску к первому появлению героини: «Хон-Тая-Хоа — по-китайски цветок красного мака»8. В июне 1927 года Большой театр обращался в Университет трудящихся Китая за переводом отдельных терминов, последним в списке был «красный мак». «Возможно, коллектив Большого театра получил верные иероглифы от китайских студентов, но не спросил, как они произносятся? Вместо этого Тая-Хуа/Тая-Хоа/Тао-Хоа приравняли к “красному маку”. Мы можем предположить происхождение этой ошибки. Один из источников, к которому обращался Тихомиров, “Китайское искусство” [британского китаеведа-любителя Стивена] Бушелла, описывает сезонные цветы на лакированной ширме, среди которых “цветок персика T’ao hua” и “мак Ying Su”» [49, 457].

Когда возобновленный «Красный мак» посетила китайская посольская чета, случился скандал: цветок мака был для Китая символом Опиумных войн и колониальной зависимости. Едва ли Курилко и Тихомиров не знали этого — центральный акт балета был опиумным сном героини. В ходе срочной переделки для консультаций привлекли аспиранта Академии общественных наук при ЦК КПСС Цзэн Сюфу, который предложил заменить неудобопроизносимое имя героини на Тао Хуа — «цветок персика». «Согласно традиционной китайской цветочной символике, цветы персика, олицетворяющие весну, связаны с романтикой и сексуальным влечением. Мы также можем задаться вопросом о явном обращении к известному утопическому тексту Тао Юаньмина “Персиковый источник”» [48, 124‒125]. Романтики и секса позднее сталинское искусство боялось пуще вредителей, к тому же словоформа «хуа», отвергнутая еще на стадии сценария, была попросту неблагозвучна. Большой театр стыдливо ограничился новым названием «Красный цветок».

Массовые эпизоды «Красного мака» — каталог художественных впечатлений авторов. Грузные кýли, таскающие кули́ — совсем как в стихах Маяковского — прямая реминисценция первой сцены «Рычи, Китай!». Антиподы кули, веселые советские матросы в белоснежных клешах танцевали у Мейерхольда в знаменитом спектакле «Д. Е.». Покушение на советского посланника, пароход, порт, «Яблочко» с корифеем-кочегаром и смонтированные с ним встык опиумные танцы балерины — сценарий балета почти идентичен ленте Александра Довженко «Сумка дипкурьера», но фильм вышел в Киеве 24 марта 1927 года, а в московском прокате появился спустя год. Впрочем, в сознании массового зрителя герои-матросы могли служить только на одном судне. «Броненосец “Потёмкин”» Сергея Эйзенштейна был впервые показан 21 декабря 1925 года именно в Большом театре, где фильмов до тех пор не демонстрировали. Лента шла в сопровождении оркестра театра, музыкальный монтаж осуществлял дирижер Юрий Файер — он же будет готовить к премьере «Красный мак».

Авторов балета выручали острое восприятие повседневности и несколько наивное желание собрать все лучшее, но даже в большой балет поместилось не все. На стадии репетиций из второго акта выпал эпизод с живыми шахматами [40, 242]. С 8 ноября по 10 декабря 1925 года Москва принимала международный шахматный турнир9, а уже 21 декабря на экраны вышла короткометражная «сенсационная комедия» Всеволода Пудовкина «Шахматная горячка», где в камео появилась суперзвезда турнира Хосе Рауль Капабланка.

Сценарий «Красного мака» позволяет понять, сколь пластичной и пористой материей был советский театр конца двадцатых. С другой стороны, авторы балета и консультанты театров очень тщательно — от нюансов либретто до формулировок в печатных программах — конструировали такой Китай и такого советского человека, какие существовали только в планах советского правительства. «Красный мак» закреплял уже созданный в литературе и кино образ, давал ему мифологическое обобщение. Балетный театр не отставал от своего времени — просто дожидался, когда современность застынет, и тогда забирал ее в витрину с увеличительными стеклами.

4.

Философ Вальтер Беньямин, ненадолго приехав в Москву во второй половине 1920-х годов, всего на полгода разминулся с премьерой «Красного мака», зато побывал на премьере «Ревизора» Мейерхольда. «На маленькой площадке, среди бумажных, лишь намеком обозначенных пилястр, актеры были сбиты в тесную группу человек в пятнадцать. <...> В общем это производит впечатление роскошного торта (очень московское сравнение — только здесь есть торты, которые делают его понятным)» [6, 50]. И далее: «<…> цветочные клумбы, полыхающие на тортах. Похоже, только в Москве еще живет и здравствует наш сказочный “кондитер”. Только здесь тебе предложат нечто сотканное из сахара, эдакие сладкие сосульки, которыми язык вознаграждает себя за причиненные ему морозом страдания. Всего теснее же узы между снегом и цветами в сахарной глазури. Вот где, кажется, наконец марципановая флора превращает в явь извечную мечту зимней Москвы расцветать и расцвести из белизны» [6, 231].

Судя по структуре и сохранившейся иконографии, «Красный мак» выглядел как многоярусный московский торт — голодный сон страны-подростка, сладкая награда за трудности быта (см. илл. 2). Недаром его название, кроме парфюмерной индустрии, так полюбили общепит и кондитерская промышленность. Балет готовился 16 месяцев, между ним и «Эсмеральдой» Большой театр выпустил семь опер и ни одного балета. Афиша сообщала о «полной новой постановке» — важная ремарка для понимания театрального процесса времени: оригинальный балет на полный вечер все еще был редкостью. Через полтора сезона, в конце 1928 года, в Большом отметили сотое представление. Балет сразу перенесли в крупнейшие провинциальные оперные театры — в Киев и Одессу. Историческую формулировку можно уточнить: «Красный мак» был первым советским балетом, начавшим приносить театрам прибыль.

Илл. 2. Балет «Красный мак», первый акт. Москва, Большой театр

Fig. 2. Ballet “The Red Poppy,” first act. Moscow, Bolshoi Theater

Илл.: https://goskatalog.ru

Центр новой советской хореографии — бывший Мариинский театр — игнорировал успех «скрябинизированной дешевки Глиэра» [39, 10] полтора сезона. Однако ГАТОБ, как тогда назывался театр, тоже испытывал проблемы с кассой. Дирижер Александр Гаук был командирован в Москву для просмотра спектакля, переговоров с композитором и покупки нот — поехал за «Красным маком» как за эликсиром богатства.

Илл. 3. Балет «Красный мак», первый акт. Ленинградский театр оперы и балета имени С. М. Кирова

Fig. 3. Ballet “The Red Poppy,” first act. Kirov Leningrad Opera and Ballet Theater

Илл.: https://goskatalog.ru

Ленинградская постановка10 во многом была спектаклем о модном московском развлечении. В Москве, еще не ставшей портом пяти морей, портовая суета и корабль во всю сцену считались экзотикой, — в приморском Ленинграде они были частью повседневности. К тому времени на экраны вышел неигровой фильм Якова Блиоха «Шанхайский документ», который тоже начинался беготней кули по сходням — в изображении Китая это стало общим местом и требовало остранения. Художник Борис Эрбштейн предпочел реализму условность плаката или детской иллюстрации, фронтальные живописные композиции, винтажные трюки вроде панорамы. Декорация первого акта напоминает рисунок Александра Самохвалова к собственной книге 1927 года «В лагерь!», где лайнер среди домов-кулис дожидается шагающих по Васильевскому острову пионеров (см. илл. 3, 4): «На линию Десятую / Будет поворот — / В самом конце улицы / Огромный пароход» [38, 3]. Даже Тао Хоа в исполнении Елены Люком вовсе не похожа на фарфоровую статуэтку, густо набеленную народную артистку Гельцер. Нелепые штаны, парик с черной челкой, условный грим — скорее, травести-бой Марии Бабановой в «Рычи, Китай!».

Илл. 4. Иллюстрация А. Самохвалова к книге «В лагерь!»

Fig. 4. Illustration by A. Samokhvalov for the book “To the camp!”

Илл.: https://rusmuseumvrm.ru

Глиэр написал для ГАТОБа дополнительные номера, но конструкция балета не изменилась. Историк танца Елизавета Суриц права, что «актуальный сюжет был уложен в традиционные драматургические формы: действие развивалось в пантомимных сценах, прерываясь танцевальным дивертисментом» [40, 247]. Система противовесов внутри каждого акта устроена по образцу поздних балетов Мариуса Петипа: пантомимная завязка — развернутая танцевальная структура — краткое пантомимное разрешение. Неточна лишь формулировка «прерываясь дивертисментом». В советской искусствоведческой литературе дивертисменты стали худшим балетным пороком: «Они тормозят развитие основной социальной темы, отвлекают внимание от главных образов, толкают композитора и балетмейстера на путь сюитно-дивертисментного построения и музыки и танцев» [36, 144]. В большом балете сценическое действие — если не сводить понятие сюжета к «социальной теме» — движется именно благодаря сопряжению длительных и контрастных пластических блоков, нагнетанию и столкновению предельных эмоциональных состояний, неожиданным сменам картинки.

В «Красном маке» работает та же система пластических языков, что и в спектаклях Петипа: пантомима, историко-бытовой танец, гротеск, характерный танец, классический танец. Действительна иерархия придворной труппы: большой кордебалет, корифеи, деми-солисты, характерные и классические солисты, балерина. Заняты воспитанники балетной школы — благодаря ним в спектакле достигается контраст масштабов и эмоциональных регистров, а сами воспитанники учат актуальный репертуар. Танцовщик-премьер из этой системы удален. Взамен появляется рудимент середины XIX века — безымянный партнер балерины в pas d’action первого акта, «молодой кули», который только в 1949 году получит имя Ма Личен.

Две основные структурные формы — pas classique и разнохарактерная сюита. Центральной частью трехактной композиции является развернутый на три картины «Сон Тао Хоа», решенный средствами классического танца. Структура большого па, у Петипа строго выдержанная и целеустремленная, в «Красном маке» деформирована наивным символическим нарративом: фениксы, представляющие религиозные предрассудки старого Китая, мешают героине попасть в расположенное на Западе (согласно китайским преданиям) царство счастья, затем ее бдительность пытаются усыпить одуванчики и лотосы, но красные маки распускаются в знак будущей революции [16, 36‒40]. Вместо одного адажио исполняется сразу три, вариации расположены между ними беспорядочно, солисты и кордебалет появляются вне иерархической логики. Однако в общей конструкции балета функция большого па остается той же, что в балетах позднего XIX века, — момент поэтической ретардации, перемещение сюжета из мелодраматического в метафизическое измерение, включение патетического модуса. В ленинградском «Сне» танцы четко разведены по иерархии: сначала харáктерная сюита, затем большое классическое па по всем канонам: антре, медленный вальс кордебалета, большое адажио, детское па как средостение, вариации, кода.

Классическая сердцевина балета уравновешена двумя демихарактерными сюитами. Пляска матросов разных стран в первом акте наследует «национальным» дивертисментам XIX века, в которых воплощалась идея каталогизации, систематического обозрения всех окраинных земель планеты, то есть колоний — идея стягивания мира вокруг Европы-космополитки. В «Красном маке» старая форма удачно обернута новой идеей интернациональной солидарности. В третьем акте дан стилизованный дивертисмент «Китайский театр» в обрамлении современных бытовых танцев: фокстрот, чарльстон, вальс-бостон. В первом акте сумбурную пантомиму Тао Хоа и Ли Шан Фу Лопухов претворил в старинной форме pas d’action — «действенного па», танцевального ансамбля, развивающего интригу.

Парадокс возникает в связи с персонажем Капитана. Это пантомимный герой, добрый покровитель мятущейся героини: он сходит с парохода в белом кителе, как сходила с пьедестала Белая дама в «Раймонде», чтобы показать подопечной ее судьбу. Неслучайно звание заменяет Капитану реальное имя, которое не появится и в позднейших редакциях. В московской версии происходит функциональная подмена: музыкально и сценически антре Капитана строится по тем же законам, что антре балерины. № 5 «Появление Тао-Хоа»11: сцена уже забита представителями всех слоев труппы, для разогрева исполнен первый танец, публика томится вместе с персонажами, музыка разгоняется — и в момент выхода героини сценическое время резко тормозит. Несколько номеров спустя все это неожиданно повторяется в гиперболическом виде. Если отвлечься от либретто (разгрузка корабля, один из кули падает, его избивает надсмотрщик), вновь слышна ажитация, быстрые взбегающие пассажи, почти карикатурная фанфара — это № 11 «Смятение толпы. Появление капитана советского корабля». Точное слово: выход балерины в классическом балете — момент разрешения всеобщего смятения, подлинное начало действия. Здесь же появляется некто несоразмерный остальным персонажам: Капитан не выходит из-за кулис, а приплывает на корабле, столь огромном, что видна только часть борта. В традиционной иерархии возникает надстройка: «всех румяней и белее» в большом балете оказывается не Балерина, а тот, кого в терминах Петипа описать невозможно. Понятно, почему в Ленинграде Капитана показали в первом же номере, сняв противоречия.

Строение «Красного мака» по канонам императорского балета было для современников очевидно. Рабочих корреспондентов особенно раздражал второй акт — «оторванное от действия» pas classique с традиционной фабульной мотивировкой. (Возможно, это был первый пример социалистического реализма: во сне героини реализуются тревоги и желания, но не ее, а целого народа.) Никто из критиков не рассматривал этот разрыв как осознанный поэтический прием. Когда в старых балетах программа объявляла отход ко сну, на сцене наступала музыкально-пластическая кульминация — танец начинал оперировать собственными средствами, вынося действие на более высокий семантический уровень. Этикетка «сон» была уступкой литературному сознанию зрителей, редко воспринимающих танец вне анекдотического задания. Ленинградцы не скрывали сугубо функционального назначения «Сна Тао Хоа»: «Это умышленная инсценировка старой классики, не претендующая ни на какое хореографическое новаторство и рассчитанная лишь на демонстрацию “классических” сил нашей труппы» [17, 7]. Отчасти это было превентивное саморазоблачение, отчасти — выступление в пику суетливому московскому новаторству. Бывший Мариинский театр делает «Красный мак» еще классичнее, в 1929 году предлагает консервативное как наиболее радикальное — авторы остаются строги к рабочей аудитории, предоставляя ей самой увидеть и понять (или не понять) смысл старой классики. Компромиссная политическая обертка необходима для привлечения к аполитичным ценностям иного порядка.

Сложная и дробная структура «Красного мака» позволяла занять всю труппу, обеспечив ее профессиональным материалом, и продемонстрировать разнообразные возможности сценического танца. «Красный мак» эффективно решал текущие производственные задачи балетного цеха — и воплощал идею классического балета как высокого ремесла. Оба спектакля — в Москве и Ленинграде — запускали театрально-танцевальную машину на полную мощность, и как раз это делало их современными и своевременными: с хлебом и тортами в стране стало немного лучше, но зрелища были необходимы. В программах ленинградских театров рядом с премьерным анонсом «Красного мака» — реклама ипподрома с «выступ. резвейш. лошадей» [34, 5].

5.

Рейнгольд Глиэр написал первый балет еще в 1912 году: только что прошла премьера его Третьей симфонии «Илья Муромец»; он модный московский композитор и носит щегольские усы, напоминая джентльмена из рекламы средства для роста волос «Перуин-Пето» (теперь он известен как логотип сайта «Батенька, да вы трансформер»). В анонсах балета-пантомимы «Хризис»12 имя Глиэра — главная приманка. Судить о «Хризис» можно по авторской сюите 1925 года: условно-восточный колорит, массивное звучание; танцевальные ритмы чаще растушеваны, зато схвачено важное свойство театральной музыки — волнообразное чередование больших подъемов и спадов. Не слишком богатый материал скрыт многоцветной инструментовкой — ее по авторским указаниям делали Семён Халатов и Александр Юрасовский. Нанимать ассистентов для работы над балетами и операми Глиэр будет всегда.

Илл. 5. Р. М. Глиэр, 1907 год

Fig. 5. R. M. Glière, 1907

Илл: https://img07.rl0.ru

Когда сочиняется «Дочь порта», он уже не носит щегольских усов. Ему 52 года, позади руководство Киевской консерваторией, а ныне профессура в Московской. По стране гастролирует квартет его имени. Вскоре Глиэр станет одним из первых лиц советской композиторской номенклатуры — не по сумме художественных достижений, но в силу стажа и авторитета. Для советской музыки он кто-то вроде Михаила Ивановича Калинина. «Красный мак» немало добавит к этому авторитету, не в последнюю очередь потому, что балет приметит и похвалит настоящий Калинин13.

Илл. 6. Р. М. Глиэр, 1920-е годы

Fig. 6. R. M. Glière, 1920s

Илл.: https://goskatalog.ru

Кто бы ни являлся реальным инициатором «Красного мака», ясно, что авторы первого революционного балета намеренно выбрали носителя реакционного музыкального языка. Такой язык мог примирить с новым содержанием публику, с трудом принимавшую «современную тему» на театре. Глиэр умел работать быстро и сдавать материал в срок: среди постановочной анархии, царившей в то время в Большом, был шанс довести до премьеры хотя бы одно новое сочинение. Глиэр владел крупной формой, мелкая уже не требовалась: тощая касса нуждалась в блокбастере. Наконец, он обладал терпением, необходимым для балетного композитора. Утвержденного плана-сценария не было, новые номера придумывались на ходу: «И я, и Екатерина Васильевна делали ему заказы, изображали “в лицах” мизансцены. Он терпеливо выслушивал и назавтра приносил музыку» [35, 107].

Реального Китая в 1926 году не видели ни авторы (Гельцер ездила в Харбин еще до революции и больше интересовалась покупками у старьевщиков [49, 451]), ни зрители. Глиэр вспоминал, что ему помогла работа с китайскими студентами Университета имени Сунь Ятсена [35, 298]. Исследователи утверждают, что в № 21 «Танец китаянок» даже использована подлинная китайская мелодия и что таких мелодий в балете «немало» [11, 132]. Писатель Ху Ючжи, видевший «Красный мак» в Москве в 1931 году, решил, что первая лейттема Тао Хоа основана на «Трех вариациях на тему цветущей сливы» — одной из десяти классических китайских мелодий, — хотя оговорился, что в музыке не сведущ [48, 279]. Контекст большого европейского спектакля и слуховой опыт советских зрителей обесценивал музыкальную этнографику. Подлинность музыки «Красного мака» — это подлинность мелодий китайской шкатулки в «Турандот» — «карамель му», о которой Роман Рудица писал в рецензии на оперу Пуччини.

«Знаете ли вы, что такое “карамель му”? Это ириска, только по-французски. Не в том смысле, что существует какая-то специальная французская ириска, — просто потомки галлов так называют самую обыкновенную ириску. <...> Если какой-нибудь носитель нашего языка примется рассказывать, как он, идя по улице, жевал карамель му, его повествование сразу окрасится чем-то многозначительным. <...>

Когда Пуччини сочинял “Турандот”, он, думаю, довольно трезво понимал, что разного рода китаизмы существенно повышают интересность продукта. Китайцы тысячелетиями слушают свою пентатоническую гамму — и, скорее всего, не находят в ней ничего экстравагантного. Другое дело — та же гамма в итальянской веристской опере, особенно если наряду с ней добавлены и Сын неба — император, и дочь его, принчипесса, мнящая себя небожительницей в земном теле, и мудрые, кровавые нравы восточной деспотии» (цит. по [28, 460]).

«Турандот» в Советском Союзе впервые услышат в 1928 году, но Глиэр использует идентичный набор приемов. Симфоническое вступление сразу отправляет слушателей в Китай — страну пентатоники, флейт и челесты с колокольчиками, где долдонит двухдольный аккомпанемент, будто качает головой болванчик, и высокие струнные сияют, что восходящее солнце. (Инструментовкой под надзором автора занимался его ученик Борис Лятошинский.) В Москве после этого шло короткое Grave — знак тяжелой неволи рабочих, — получалась интродукция к «Спящей красавице» наоборот. Когда по просьбе ленинградцев пришлось дописать появление советского корабля, Глиэр выкинул Grave и растянул исходный материал, лишь добавил возгласы меди и целотонную гамму: большевистский корабль — диковинный зверь, плавучее государство, волшебство волшебнее Китая. Трудно представить эту музыку в качестве саундтрека к «Шанхайскому документу» и «Китаю в огне», но она оставляет между залом и подмостками дистанцию, необходимую в музыкальном театре.

Партитура собрана в жанровой системе франко-итальянского балета, усвоенной русскими композиторами в 1890-е годы. Все строится на противовесах пантомимы и танца, лирического и харáктерного, соло и тутти, двухдольного и трехдольного движения, адажио и аллегро (партерные па и прыжки), legato и staccato (типы танца ballonné и taqueté). Танцевальные номера, неизменно квадратного строения, вызывают в памяти благоуханные партитуры прошлого, особенно сольные вариации — как правило, трехчастные с быстрой кодой. Во всех номерах — упругий ритм и стремительное движение, умение подвести к патетической кульминации и вслед за ней дать разрядку. Удивительно, что авторы сопроводительных брошюр находили во всем этом «оптимизм, уверенность, жизнерадостность» и отмечали как примету «“вливания” Глиэра в современное искусство» [18, 24].

Даже те эпизоды, что призваны маркировать современность и нести идейно-воспитательную нагрузку, дразнят безыдейными старинными видениями. В № 16 «Победный танец кули» нечаянно процитирован китайский танец из «Щелкунчика». Синкопы и glissandi тромбонов «Танца в ресторане» (№ 8) не скрывают его сходства с вариацией балерины в третьем акте «Коппелии» Делиба. Маркирующий современность «Вальс-бостон» (№ 54 и № 57) развернут как старый кордебалетный баллабиль, несколько плотный и вязкий, ближе всего к балетным и концертным вальсам Глазунова14. Еще один блестящий вальс обнаруживается в неожиданном эпизоде, когда «китаянки приготовляют курильню к приему гостей» (№ 20). Музыка Глиэра почти всегда значительнее сценарного задания.

Пантомимные сцены изложены с таперской доходчивостью, тоже в духе XIX века, когда от композитора требовались не оригинальность, а узнаваемость, устойчивые музыкальные формулы наподобие титров — чтобы зритель сразу понимал, где злодей, а где возлюбленный, человек он или потустороннее существо. Быстрые триольные фигурации обозначают смятение толпы, гаммообразный бег шестнадцатыми — сбегающих с трапа матросов, а появление Ли Шан Фу отмечает секвенция с хроматическим пунктирным ходом (сюжетный паттерн «сейчас начнется»; см. эпизод перед появлением феи Карабос в прологе «Спящей»). Даже № 2 «Работа кули», воспетый теоретиками как первое балетное изображение угнетенного народа, — типичная пантомима, где музыка подсказывает жест танцовщика, провоцирует мускульное усилие. Это пентатонический вариант бурлацкой песни, китайское «Эй, ухнем!», с той же раскачкой мелодии в пределах кварты. Впрочем, когда китайским кули начинают помогать советские матросы (Agitato в № 12), Глиэр снова разворачивает блестящий мюзик-холл с канканом.

Плотная фактура, некоторая тяжеловесность, избыточность музыкальной мозаики сближает «Красный мак» и «Раймонду» Глазунова, «византийски чинную, узорчатую, тяжелотканную, витиеватую, одновременно и восторженно-гордую, и детски-наивную по выдумке композицию. <...> так пестрят в ней стили и так варварски великолепна и вместе с тем величественна ее пышность, что романизм ее кажется воплощением русского византизма» [10, 143‒144].

Даже введение в партитуру «Интернационала» Пьера Дегейтера не сделало балет подлинно советским. Главная революционная песня — она же государственный гимн — часто использовалась советскими композиторами в качестве маркера революционности. В «Красном маке» это лейтмотив Капитана — не частного лица, но героя, действующего от имени государства. Из песни взято два сегмента. Фанфара на появление героя — начало куплета, восходящая чистая кварта. Призыв, сигнал всем встать: такой квартой открывается «Марсельеза», от «Интернационала» она передалась по наследству советскому гимну Александра Александрова. В № 13 вводится первая фраза припева, построенная на тех же квартовых скачках. Номер назван «Сцена Тао-Хоа, капитана и авантюриста» — типологически это большое адажио, момент истины балетного спектакля. Глиэр погружает «Интернационал» в неподобающий контекст, «типично балетный» и «чувствительный»: разворачивает широкое движение, постепенно наращивает оркестровую мощь — слушатель сам не замечает, как знакомый мотив вливается в этот патетический поток, принимающий форму бесконечной восходящей секвенции в духе вагнеровских финалов или экзальтированных кульминаций Чайковского, подслушанных им у того же Вагнера. Восхождение не может закончиться, его можно лишь насильственно оборвать — что Глиэр и делает, attacca запуская очередную карамель му под названием «Танец с золотыми пальцами».

Глиэр вспоминает самого себя времен Третьей симфонии — модного усатого композитора, которому ничто вагнеровское не было чуждо15. Теперь ему не просто удается нейтрализовать идеологическое содержание песни, превратив ее, по Шкловскому, из надписи в узор. Именно через адажио «Красного мака» в советский балет впервые проникла вагнерианская тема томления. Кроме разбухающей секвенции, это слышно в кульминации номера (a tempo e molto animato), где оркестровое тутти украшено брачным ревом валторн и виолончелей. С такой прямотой тему эротического влечения советский балет больше не поднимал: проявления чувств постановщики и их кураторы боялись сильнее, чем симпатичного изображения врагов. На сцене Тао Хоа могла лишь подарить Капитану цветок, как Снегурочка Лелю. Оркестр не оставляет сомнений насчет ее чувств.

Неслучайно для № 62 «Сцена ухода корабля» взята пьеса Глиэра «Chagrin» (op. 21 № 3, 1905) — комнатная прелюдия к «Тристану», сообразно оркестрованная, с изнывающими виолончелями и английским рожком. Этот и другие узловые номера с участием Тао Хоа подобраны композитором из старых сочинений по настоянию Гельцер. В № 30 «Адажио фениксов» звучит знаменитый скрипичный Романс (op. 3, 1902): со времен Венявского и Ауэра царящая в оркестре скрипка была символом власти балерины и одновременно ее виртуозной соперницей. «Страданиями Тао-Хоа» (№ 24) стала фортепианная Прелюдия es-moll (op. 26 № 2, 1906): в траурном хроматическом нисхождении смутно угадываются шаги Элегии Массне, точно героиня, накурившись опиума, засыпает навсегда. № 56 «Сцена Тао-Хоа с капитаном», хотя и был решен пантомимой, звучит еще одним любовным адажио — к тому же Романс (op. 16 № 2, 1904) содержит узнаваемую восходящую кварту, образуя рифму с «Интернационалом».

Характерно, что вторая лейттема Тао Хоа, впервые звучащая в № 5, напомнила англоязычному слушателю «Кашмирскую песню» Эми Вудфорд-Финден («Pale Hands I Loved Beside the Shalimar», 1902) [46]. Мелодическое сходство есть, но важнее жанровое родство: это «чувствительный» романс, и к портовой китайской танцовщице имеет лишь то отношение, что балетные адажио нередко и были романсами без слов. По большому счету «Красный мак» — салонная музыка, помещенная в несоразмерные пространства и наделенная несвойственными функциями. Это музыка утешения, в 1927 году она могла давать ощущение устойчивости в не слишком стабильной и сытой повседневности. На протяжении всего балета мерцает прекрасное прошлое, уже не доступное, но манящее советских граждан. На десятый год новой власти стало ясно, что государство не готово «очистить личность от академической утвари, выжечь в мозгу плесень прошлого и восстановить время, пространство, темп и ритм, движение, основы нашего сегодняшнего дня» [25, 28]. В этом смысле «Красный мак» тоже был первым: в таком масштабе и с таким успехом впервые был продемонстрирован советский салон.

В одном отношении «Красный мак» был абсолютно современным балетом: он давал сидящим в зале понятный ритмический импульс. Чарльстон, фокстрот и вальс-бостон едва ли воспринимались как пародия на разлагающийся Запад — это были актуальные бытовые танцы советских двадцатых. «Конечно, танец балетмейстер театрализовал, но смотрелся он как танец, который можно было бы увидеть на вечерах и балах, да и на домашних вечеринках» [43, 89]. Авторы вновь интуитивно запустили механизм старинного балетного спектакля, но еще более раннего времени — 1830‒1850-х годов.

«Уровень салонного и бытового танцевания был таков, что каждый зритель переживал балетное зрелище не просто глазами, но, по словам Стефани Шрёдтер, “кинестетически”: его мускулы отзывались на танцевальный импульс, идущий со сцены. В этом причина особого спроса на “национальные” танцы в балетах, которые часто составляли репертуар салонов и балов — краковяки, вальсы, мазурки. Косвенным показателем успеха балета служили фортепианные переложения его отдельных номеров для домашнего музицирования и не менее часто — для домашнего танцевания» [7]16.

Именно поэтому сразу после премьеры «Красный мак» оказался на прилавках нотных магазинов в качестве фортепианных переложений. Всего было издано 37 номеров балета — в основном танцы первого и третьего, «реалистических», актов17.

Даже «Яблочко», ударный финал первого акта, кроме радости узнавания повседневности, замыкал ту же кинестетическую цепь. Она парадоксально описана задолго до премьеры — в 1924 году. Александр Черепнин, регулярно выступавший с текстами о балете и танце под псевдонимом Ли, заявлял, что новый советский танец должен работать

«не как художественный пургатив, а, наоборот, как физиологическая зарядка, как тонизация зрителя, как НОТ в области художественной эмоциональности, как восполнение недостающей психо-физиологической организованности <...>

Здесь не может быть ни интимных полутонов, ни интеллектуальной утонченности, ни элегической мечтательности: все ярко, грубо, плакатно, динамично, стремительно. Даже экстатично, не в сторону нирваны, а действенно. <...>

И вот музыки, которая помогла бы разгадать ритм нашей современности, нет в ваших папках.

А почему бы вам [хореографам] не обратиться — вы, конечно, будете фраппированы — неожиданностью — почему бы вам не обратиться — к “Яблочку”?

Вы знаете “Яблочко”?

Эх, яблочко, д’куды котисса,

(Тра-та-та, тра-та-та) не воротисса!

<...> со стороны эмоциональной напряженности непосредственного ритмического механизма, образцом которой вы совершенно справедливо считаете фокстрот, — приглядитесь к “яблочку”: динамически — то же allegretto, метрически — те же 24, ритмически — те же зубцы синкоп, что и у “общечеловеческого” ритма теперешней современности» [22, 6].

Желание либреттиста Курилко, «чтобы наш зритель почувствовал в этом образе самого себя» [35, 107], реализовалось не в прямом отождествлении публики с хорошими советскими моряками, а именно в ритме. Курилко вспоминал, что Глиэр уже написал пляску матросов, но «в ней недоставало современности, дыхания сегодняшнего дня» [35, 107], и тогда он напел черноморскую частушку, чем действительно фраппировал почтенного музыканта. Впрочем, идею использовать «Яблочко» приписывал себе каждый из постановщиков. Авторство не имеет значения — это такая же часть мифа о первом советском балете, что и газетная статья.

«Яблочко» прежде звучало в «Красном вихре» Дешевова — по-видимому, в более эксцентричном контексте, какой предполагала «синтетическая поэма». В очень серьезном балете «Красный мак» оно заняло место гранд-финала первого акта. Глиэр превратил его в глинкинские вариации, снабдив экзальтированной кодой в духе монархических маршей и симфонических финалов Чайковского: все массивнее, все быстрее, с избыточной медью и ударными. С театральной точки зрения остинатность, доводящая до экстаза танцующих и смотрящих — знак дикарей (ближайшая балетная ассоциация — «Танец с барабанами» в «Баядерке» Людвига Минкуса). Для консерваторского профессора Глиэра матросы и есть дикари. С музыкой этого нового народа империи он поступил как его предшественники — как он сам и его коллеги поступали с фольклором союзных республик, сочиняя «первые национальные» балеты и оперы по лекалам великих русских классиков. Черепнин писал, что перед «Яблочком»

«отступают, уходят во “вчера”, “в историю” все, казавшиеся до сих пор яркими и близкими, музыкальные оформления нашей русской эмоциональности — и “Камаринский”, и “Догорай, моя лучина”, и “Светит месяц” и другие <...> Но — возразите вы — свергать буржуазный, классовый танец и ставить на его место какую-то народническую, демократическую концепцию!

Скажите еще резче: национальную, — и это будет правильно, потому что покуда речь идет о новом искусстве танца наших дней, это именно та формула, которая должна лечь в его основание» [22, 6].

Политическая острота частушек, получивших хождение в Гражданскую войну, нейтрализована. Обсценный текст, которым Курилко смутил Глиэра и в котором Черепнин заменил мат на «тра-та-та», изъят. Низовое приглашено на академическую сцену, облачено в европейские формы высокого музицирования, облагорожено и остранено. «Красный мак» должен был демонстрировать антиколониальный пафос, но при этом присваивал народную культуру и переозначивал ее. Балет ставил знак равенства между танцующими матросами и советским народом: здесь не оставлено места индивидуальности, каждый вовлечен в массовый пляс и подавлен тяжелой оркестровой артиллерией — еще и в этом смысле балет Глиэра был воплощением византизма. В «Красном маке» впервые на балетной сцене или вообще в советском искусстве Россия предстала колонией Советского Союза.

На этапе репетиций появление «Яблочка» представлялось курьезом, но после премьеры было воспринято как должное. Глиэровские вариации регулярно играли в симфонических концертах и выпускали огромными тиражами на виниле. Когда советский балет и породившая его страна перестали существовать, режиссер Владимир Меньшов и композитор Тимур Коган довели ситуацию «Яблочка» до гротеска: Фортепианный концерт № 47 соч. 3865 композитора Шниперсона на все лады склоняет «Очи черные». Центральный эпизод фильма «Ширли-мырли» снят в битком набитом Большом зале Московской консерватории.

6.

По всему Советскому Союзу «Красные маки» начали произрастать после китайской революции 1949 года и возобновления балета в Большом театре. Издание «Балет: энциклопедия» называет спектакли в 26 городах [5, 274]. Все они принадлежали разным балетмейстерам, иногда в одной постановке их числится по двое и трое. В списке нет ни одной широко известной фамилии, это были ремесленники, которые часто меняли театр приписки и обслуживали периферию копиями столичного репертуара. Афиши иных «Маков» печатались, будто колониальный товар, с маркой «В новой редакции Большого театра Союза ССР» [4]. О художественных особенностях региональных версий почти ничего неизвестно. Редкие доступные эскизы декораций и фотографии сцены копируют монтировку Курилко (см. илл. 7‒9), точно речь идет о столетней «Жизели» с ее анекдотическим описанием «домик слева, домик справа».

Илл. 7. Балет «Красный мак», первый акт. Саратов, Театр оперы и балета имени Н. Г. Чернышевского, 1934 год

Fig. 7. Ballet “The Red Poppy,” first act. Saratov, Chernyshevsky Theater of Opera and Ballet, 1934

Илл.: https://goskatalog.ru

«Красный мак» был первым советским неавторским балетом — сценарно-музыкальной схемой, подлежащей интерпретации по усмотрению театра и по его средствам. Номерное строение партитуры сродни конструктору: при наличии живого композитора крупный театр мог обратиться к нему за дополнительными деталями, что и делали в Москве и Ленинграде. Заполнить схему можно было чем угодно. В Киеве «самым интересным является 2-й акт — сны накурившейся опиуму Тао Хоа. Между прочим, в этом действии интересно применен кинематограф, иллюстрирующий достижения СССР, в бесхитростном рассказе матроса китайцам. Оригинально звучит в 3-м акте небольшая мелодекламация <...> о том, что в СССР жертвуют личным счастьем для блага человечества» (цит. по [15, 88]). В Одессе в финале первого акта появлялась конструктивная установка в виде палубы корабля, а пресса отмечала: хореограф Николай Болотов «знает, что сегодняшний балет должен подавать руку физкультуре и помнить о кино» (цит. по [15, 88]).

Илл. 8. Балет «Красный мак», танец «Яблочко». Каунас, Литовский театр оперы и балета, 1941 год

Fig. 8. Ballet “The Red Poppy,” dance “Yablochko.” Kaunas, Lithuanian Theater of Opera and Ballet, 1941

Илл.: https://goskatalog.ru

Илл. 9. Балет «Красный мак», третья картина первого акта. Таллин, Государственный театр «Эстония», 1950 год

Fig. 9. Ballet “The Red Poppy,” the third scene of the first act. Tallinn, State Theater “Estonia,” 1950

Илл.: https://goskatalog.ru

В XIX веке нормой театральной индустрии было ставить «по программе» — сохранять либретто и музыку чужого балета, но заполнять своими танцами и мизансценами. Так балетмейстеры зарабатывали на жизнь и строили карьеры, свободно перемещаясь по Европе. Казус «Красного мака» состоит в том, что аналогичная схема была реализована внутри страны с централизованным театральным планированием. В тридцатые годы по этой схеме в отдаленные провинции начнут экспортировать все столичные балетные премьеры: разработка в Ленинграде, высшая апробация в Москве, посильное копирование на периферии.

В Большом театре последний спектакль прошел 14 апреля 1960 года: после ХХ съезда отношения Советского Союза и Китая испортились. К тому времени балет, переделанный в «Красный цветок», представлял собой сценический курьез — достаточно прочесть поздние варианты синопсиса [1, 79‒84]. Две попытки реанимировать «Красный мак», предпринятые в 2010 году, не выглядели убедительно18. Николай Андросов в Риме пытался приспособить к небольшой сцене оформление Курилко, но явно не знал, чем занять артистов на сцене. Владимир Васильев в Красноярске отнес действие к началу ХХ века, лишив балет даже архивной ценности. В качестве исторического артефакта «Красный мак» вряд ли будет полезен современным исполнителям и зрителям.

Остается музыка Глиэра, мастерски сочиненная и на сегодняшний слух еще более наивная и диковинная. (Большее количество номеров записал Андрей Аниханов на лейбле «Naxos», но настоящий пафос и блеск — в получасовой сюите Юрия Файера на «Мелодии»). Если ставить «Красный мак» в России 2020-х, то не описывать встречу Востока и Запада, которым вместе не быть, а сталкивать частное и массовое, интимное и государственное — ставить балет об имперском угаре и маховике «Яблочка». Это будет очень злой спектакль.

Список источников

- 75 балетных либретто / авт.-сост. М. Франгопуло, Л. Энтелис. Л. : Советский композитор, 1960. 304 c.

- 100 балетных либретто. Л. : Музыка, 1965. 304 с.

- Асеев Н. Н. «Что мы там видим?» // Новый зритель. 1927. № 1. С. 4‒5.

- Афиша с исполнителями. «Красный мак» (Постановка ― Иоркин П. К. Художник ― Рыфтин В. А. Дирижер ― Иноятов Б. А.). Узбекистан. Ташкент. Государственный театр оперы и балета им. Алишера Навои [16 ноября 1952] // Госкаталог.рф. URL: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=9973841 (дата обращения: 15.02.2022).

- Балет : энциклопедия / гл. ред. Ю. Н. Григорович. М. : Советская энциклопедия, 1981. 623 с.

- Беньямин В. Московский дневник / пер. с нем. С. Ромашко. М. : Ад Маргинем Пресс ; Музей современного искусства «Гараж», 2020. 264 с.

- Василенко А. С. Корнет, вы женщина. Краткая история «Пахиты»: часть вторая // Урал Опера Балет. URL: https://uralopera.ru/media/kornet-vy-zhenshchina-2 (дата обращения: 15.02.2022).

- Гвоздев А. А. Красный вихрь // Жизнь искусства. 1924. № 46. С. 10‒11.

- Гершензон П. Д. Балетный конструктор Lego в Эрмитажном театре // Коммерсантъ. 1995. 22 марта. № 51. С. 8.

- Глебов И. [Асафьев Б. В.] Глазунов: Опыт характеристики. Л. : Светозар, 1924. 178 с.

- Гулинская З. К. Рейнгольд Морицевич Глиэр. М. : Музыка, 1986. 221 с.

- Декрет об объединении театрального дела // Вестник театра. 1919. 14‒21 сентября. № 33. С. 2.

- История современной отечественной музыки. Выпуск 1. 1917‒1941 / под ред. М. Е. Тараканова. М. : Музыка, 2005. 480 с.

- Калинин М. И. Избранные произведения. В 4 т. Том 2. 1926–1932 гг. М. : Государственное издательство политической литературы, 1960. 642 с.

- Киселёва Н. В. Балеты Р. М. Глиэра в историко-культурном контексте. Дисс. … канд. искусствоведения. СПб. : Академия Русского балета им. А. Я. Вагановой, 2016. 220 с.

- Красный мак. Балет в 3 д., 8 к. с апофеозом. Музыка Р. Глиэра. Либретто М. Курилко. М. : Теакинопечать, 1929. 46 c.

- «Красный мак» в Ак. балете // Рабочий и театр. 1929. № 3. С. 6‒7.

- Красный мак [В помощь зрителю] / сост. В. Богданов-Березовский. Л. : Бюро обслуживания рабочего зрителя при Управлении Ленинградских Гос. Театров, 1933. 28 c.

- [Курилко М. И.] Воспоминания о возникновении балета «Красный мак» автора сценария и художника-постановщика балета, Лауреата Сталинской премии, профессора М. И. Курилко [6 июня 1952, л. 1] // Госкаталог.рф. URL: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=14385862 (дата обращения: 15.02.2022).

- Курилко М. И. Сценарий балета «Красный мак» в последней редакции 1947 г. Пометы рукой М. И. Курилко // Госкаталог.рф. URL: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=14385882 (дата обращения: 15.02.2022).

- Ларин А. Г. Китайские мигранты в России: История и современность. М. : Восточная книга, 2009. 512 с.

- Ли [Черепнин А. Н.] От фокстрота — к «Яблочку» // Зрелища. 1924. № 75. С. 5‒6.

- [Лопухов Ф. В.] Величие мироздания. Танцсимфония Фёдора Лопухова. Муз. Л. Бетховена (4-ая симфония). С автолитосилуэтами Павла Гончарова. Пг. : Издание Г. П. Любарского, 1922. [8] с., 20 с.

- Луначарский А. В. Итоги последнего драматического сезона // Известия. 1926. 20 июня. № 140. С. 3.

- Малевич К. С. Ось цвета и объема // Изобразительное искусство. 1919. № 1. С. 27‒30.

- Марков П. А. О театре. В 4 т. Том 3. Дневник театрального критика. М. : Искусство, 1976. 639 с.

- Митителло В. В. Третья симфония Глиэра // Schola criticorum 2 : сборник работ магистрантов программы «Музыкальная критика» факультета свободных искусства и наук СПбГУ. СПб. : СИНЭЛ, 2017. С. 70‒78.

- Новая русская музыкальная критика. 1993‒2003. Т. 1. Опера / ред.-сост. О. Манулкина, П. Гершензон. М. : Новое литературное обозрение, 2015. 576 с.

- Осип Мандельштам. Четвертая проза / комм. О. Лекманова // Полка. URL: https://polka.academy/articles/516 (дата обращения: 08.04.2022).

- Пастернак Б. Полное собрание сочинений с приложениями. В 11 т. Том. III. Проза / гл. ред. Д. В. Тевекелян; сост. и комм. Е. Б. Пастернак, Е. В. Пастернак. М. : Слово/Slovo, 2004. 632 с.

- Петербургский балет. Три века: хроника. В 6 т. Том IV. 1901‒1950 / cост. Н. Н. Зозулина, В. М. Миронова; [авт. проекта и ред. С. В. Дружинина]. СПб. : Академия Русского балета им. А. Я. Вагановой, 2015. 540 с.

- Пиотровский А. И. Гастроли «Четвертой Студии» («Чу Юн-Вай») // Красная газета (вечерний выпуск). 1926. 17 мая. № 114. С. 4.

- По чужим гранкам // Новый зритель. 1927. № 26. С. 4.

- Программы [приложение к журналу «Рабочий и театр»]. 1929. 15‒20 января. № 3. 18 с.

- Рейнгольд Морицевич Глиэр. Статьи. Воспоминания. Материалы. В 2 т. Том 1. М.—Л. : Музыка, 1965. 390 с.

- Рейнгольд Морицевич Глиэр. Статьи. Воспоминания. Материалы. В 2 т. Том 2. Л. : Музыка, 1967. 352 с.

- Родионов Д. В. Творческое наследие К. Ф. Вальца в контексте развития декорационного искусства Большого театра последней трети XIX века. Дисс. … канд. искусствоведения. М. : Государственный институт искусствознания, 2017. 294 с.

- Самохвалов А. Н. В лагерь! Л. : Радуга, 1927. [12] с. (вкл. обл.).

- Соллертинский И. И. Ближайшие пути ГАТОБа // Жизнь искусства. 1928. № 31. 29 июля. С. 10‒11.

- Суриц Е. Я. Хореографическое искусство двадцатых годов: тенденции развития. М-во культуры СССР, Всесоюзный науч.-исслед. ин-т искусствознания. М. : Искусство, 1979. 357 с.

- Третьяков С. М. Рычи[,] Китай // ЛЕФ. 1924. № 1. С. 23‒33.

- Файер Ю. Ф. О себе, о музыке, о балете. М. : Советский композитор, 1970. 576 с.

- Холфина С. С. Вспоминая мастеров московского балета… М. : Искусство, 1990. 377 с.

- Хофман Т., Штретлинг С. Сергей Третьяков: писатель как путешественник // Сергей Третьяков. От Пекина до Праги: Путевая проза 1925‒1937 годов. Очерки, «маршрутки», «путьфильмы» и другие путевые заметки / сост. С. Хофман, Т. Штретлинг. СПб. : Издательство Европейского университета, 2020. С. 9‒48.

- Хроника // Новый зритель. 1925. 1 декабря. № 48 (99). С. 17.

- Barnette R. Reinhold Glière (1875‒1956). The Red Poppy—complete ballet in three acts (1927) // MusicWeb International. URL: http://musicweb-international.com/classrev/2018/Sep/Gliere_poppy_8553496.htm (дата обращения: 15.02.2022).

- Jowitt D. Time and the Dancing Image. New York : William Morrow and Co., 1988. 431 p.

- Tyerman E. Internationalist Aesthetics: China and Early Soviet Culture. New York : Columbia University Press, [2021]. [368] p. DOI: 10.1080/17503132. 2022.2066314.

- Tyerman E. Resignifying The Red Poppy: Internationalism And Symbolic Power In The Sino-Soviet Encounter // The Slavic and East European Journal. Vol. 61. No. 3 (Fall 2017). Pp. 445‒466.

Комментировать