Неспокойной ночи

Неспокойной ночи

Наступивший 2020 год для российского общества — прежде всего год юбилея Победы, время разговора о том, какое влияние продолжают оказывать на нас победоносно оконченная война и ритуал ее празднования. Круг музыкальных сочинений, связанных с войной — Великой Отечественной и Второй мировой, — сравнительно велик. Написанная в те годы и впервые поставленная в 1945-м, «Золушка» Сергея Прокофьева в этом кругу обычно не рассматривается. Настоящий текст не имеет целью обнаружить следы военной трагедии в партитуре, хотя историческая ситуация значительно повлияла на дальнейшее восприятие «Золушки»: объяснять поэтику художественного произведения этикой и политикой ненадежно. Юбилейный год — лишь повод для разговора о сценических перипетиях одной из выдающихся партитур в истории классического балета.

1.

«Золушку» ставят повсюду и с аншлагами. Как показывает опыт, для зрителей многочисленных «Золушек» чаще всего не имеет значения, чтó звучит из оркестровой ямы, — достаточно, чтобы на сцене была красочная классическая картинка. Если же хореографу случается осовременить сказку, начинает работать презумпция гениальности композитора-классика: «Ожидая увидеть глубокий и умный балет (все-таки Прокофьев, “Золушка”), был глубоко разочарован» [1]. В качестве курьеза добросовестные потребители на сайтах типа otzovik.com оставляют упреждающие комментарии: «Хорошо хоть в музыке не умудрились свой авангардизм внести!» [2]. Редкий посетитель отмечает, что музыка была угнетающая, «атональная», «диссонансная и рваная» [3] — впрочем, вполне в духе ждановских речей, которые отечественный слушатель впитал с материнским молоком и в суждениях об академической музыке продолжает, того не подозревая, повторять (см., например, комментарии к Конкурсу композиторов YouTube 2010 года).

Для многих зрителей и профессионалов «Золушка» остается в тени другого большого балета Прокофьева, «Ромео и Джульетты», авторитет которого укреплен именем Шекспира, трагедийным жанровым наклонением и обстоятельствами постановки. «Золушка» тоже, подобно «Ромео», добиралась до сцены трудных пять лет, но то были военные трудности; ее не отвергал худсовет, оркестранты не пытались сорвать премьеру, а Шарль Перро, попавший на афиши «Золушки» поздно и по ошибке, — все-таки не Уильям Шекспир. «Золушка» — сказка, а со сказки спрос небольшой. В мировом репертуаре она бытует как произведение для детей.

Вот почему публика на протяжении 19 лет так бурно реагирует на постановку Алексея Ратманского в Мариинском театре: все приведенные выше цитаты относятся к ней. Ратманский первым в отечественной практике осмыслил «Золушку» Прокофьева как сочинение серьезное, обращенное к взрослому и современному человеку, лишенное моралите. Раз в сезон Мариинский театр по-прежнему получает гневные письма зрителей, усмотревших в спектакле пропаганду чего-нибудь и грозящихся отправить запрос в прокуратуру.

В конце концов, можно проехать несколько остановок на петербургском общественном транспорте и прийти в Михайловский театр, где возобновили самую первую постановку Большого театра СССР, хотя и на сцене, вчетверо меньшей, и с видео вместо живописных декораций. В репертуаре Михайловского также есть одноименная опера академика Асафьева.

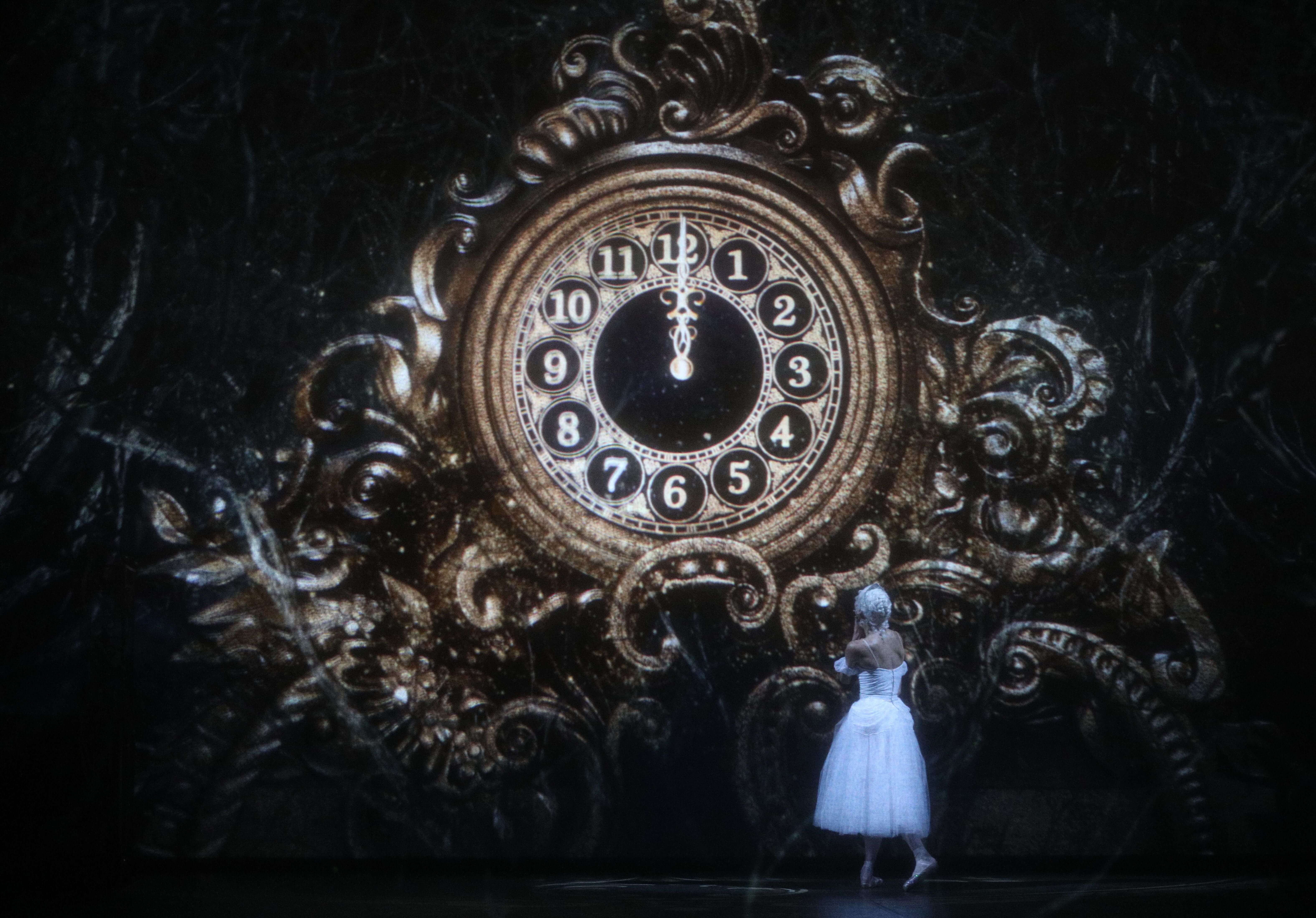

«Золушка». Постановка Михаила Мессерера.

Видео по эскизам декораций Петра Вильямса. НОВАТ, 2018

Фото: nikolaev-art.com

Музыке Прокофьева не повезло в том смысле, что она сразу была воспринята как сказка — как должное. 75 лет «Золушки» отмечены рутинным сценическим бытованием. За редкими исключениями, она трактуется как феерия, набор визуальных гипербол, при этом пуантный классический танец используется в виде лексических и синтаксических клише. Именно так выглядела первая постановка 1945 года хореографа Ростислава Захарова и художника Петра Вильямса. Огромный камин и тарелки по полочкам; девушка с метлой и в белом переднике, аккуратно испачканном в цехе росписи тканей; феи в шифоновых тюниках и со звездами во лбу; придворные жеманятся, мачеха и сестры кривляются, принц носит белое трико, и все это — в залах с колоннами и лестницами, в бесконечной тоске по парадным интерьерам Большого Петергофского или Большого Кремлевского дворцов. Спектакль Ратманского — который он затем радикально пересмотрел в Сиднее, превратив в подобие мультфильма на платном детском телеканале, и теперь, как говорят в кулуарах, желает заменить старую версию в Мариинском, — остается едва не единственным исключением из этого канона.

2.

«Золушка» — партитура театральная и живет новыми постановками, точнее, поиском каждый раз иной сценической оптики и танцевальных модусов. Как ставить «Золушку», почему она актуальна?

Попытки механического переноса событий из сказочного далека в условную современность обычно мало продуктивны в художественном отношении. Когда Раду Поклитару в Латвийской национальной опере (2005) поместил действие в бордель и предварил спектакль россиниевской увертюрой, сам по себе этот ход возмутил только наследников Прокофьева, которые тут же постановку запретили, а в остальном явил наивную кустарность приема, как это однажды сформулировал критик Андрей Левинсон.

Перенос действия в советскую эпоху дает спасительную временнýю дистанцию и эффективно туманит головы отечественных зрителей ностальгией. Этот ход эксплуатирует Кирилл Симонов сразу в двух спектаклях: в петрозаводской версии (2012) на заднике щетинится фриц-ланговский Метрополис, а Принц является на бал сталинским соколом; в саратовской «Super Золушке» (2016) героиня работает в Стране труда на заводской столовой, и в свадебном финале над неизменной декорацией в виде знаменитого бетонного забора с ромбами (плита ограды ПО-2 архитектора Лахмана) повисают транспаранты типа «Рабочие мира — крепите ряды».

«Золушка». Постановка Алексея Мирошниченко. Пермский театр оперы и балета, 2016

Фото: Антон Завьялов

В пределе советский антураж «Золушки» был реализован в Перми (2016). Алексей Мирошниченко заключил действие в метатеатральные кавычки: события происходят в главном театре страны, здесь к Фестивалю молодежи и студентов 1957 года репетируют балет «Золушка», который публика в пермском зале затем и смотрит. Большой стиль глядится в собственное гротескное отражение и порождает еще больший стиль, советские имперские фантомы вырастают до гомерических масштабов, что в сочетании с крошечной сценой Пермского театра, которую в кульминации перекрывает копия золотого занавеса работы Фёдора Федоровского, дает исключительный эффект. Спектакль покоится на эстетике узнавания, совмещенного со страхом и радостью: зрители с волнением узнаю́т занавес Большого театра и зал Кремля, Фурцеву и снимающего ботинок Хрущёва, узнаю́т в конечном счете самих себя. Сюжет счастья утраченного и вновь найденного, столь важный в «Золушке», трактуется как потеря-обретение советского рая.

Ассоциация в каждом из этих случаев проста: космополит Прокофьев вернулся в Советский Союз, здесь пережил тяготы войны, написал музыку, полную драматизма (sic, см. аннотацию петрозаводского спектакля1), и потом стал жертвой власти, — значит, и в «Золушке» мелькают советские призраки.

«Золушка». Постановка Мэтью Боурна. Лондон, 2019

Фото: Johan Persson

Возможно, только один раз подобный трюк имел эстетическое, а не этическое основание. В спектакле Мэтью Боурна (компания New Adventures, Лондон, 1997) действие происходит во времена Лондонского блица, на месте принца появляется пилот британских ВВС, а второй акт разыгрывается в точно воспроизведенных интерьерах Café de Paris — того самого, что 8 марта 1941 года было разбомблено прямо во время представления. Ностальгии здесь нет места, ее нивелирует строго выдержанная комическая интонация и стилистика бродвейского мюзикла, хотя в спектакле и не поют. В этом отстраняющем контексте разрушительный финал второго акта обретает должную остроту и не кажется эмоциональной натяжкой, а лондонской публикой считывается как часть личного травматичного опыта. Потому, кстати, на гастролях в Москве в 2011-м спектакль особого сочувствия не вызвал — зато вдохновил Кирилла Симонова, который уже через 10 месяцев выпустил постановку в Петрозаводске.

3.

Один из российских хореографов в приватном разговоре признавался, мол, никогда не возьмется за «Золушку» и попросту боится ее — очень уж тяжелая и тревожная музыка.

Первое, что мы слышим в балете, — ход на октаву вверх; кларнеты, скрипки, альты и виолончели мгновенно взбираются на две с лишним октавы, фоном звучат контрабасы и низкие деревянные, — пустота, неустойчивость, взгляд, уставленный в безоблачное небо. Вступление (№ 1) помещает участников в безразмерное и необжитое пространство: оно будет поджидать героев за стенами лачуги и дворца, его придется обежать в поисках возлюбленной; в полной мере эта космическая пустота будет открываться в «Дуэте Золушки и Принца» (№ 36) и «Медленном вальсе» (№ 49). Интродукция задает ощущение большой сцены, во всех смыслах этой фразы.

Возможно, главная особенность «Золушки» и главная проблема для постановщиков: большой балет стремится здесь к камерной реализации. Номеров 50, но они достаточно кратки: наиболее развернутые эпизоды длятся не больше пяти минут, и это, разумеется, любовные адажио. Инструментовка прозрачна, а порой суховата и резка. Tutti немногочисленны, оркестр нередко сворачивается до размеров ансамбля; при появлении Золушки на балу такой ансамбль даже выносится за кулисы (№ 29: флейты, кларнет, челеста, колокольчики, треугольник). Многие страницы партитуры выдержаны в нюансах mezzo forte и mezzo piano — вполголоса, с приглушенным светом.

Тихая «Золушка» стала жертвой грандиозных обстоятельств. В декабре 1940 года, после долгих выборов названия (изначально в документах фигурировала «Снегурочка») композитор заключил договор с Кировским театром. Выпуск балета намечался еще во время эвакуации театра в Молотове, однако премьера состоялась только после Победы и, вопреки желанию композитора, не в Ленинграде, а в Москве. Фабула сказки срослась с ситуацией окончания войны: замарашкой, которая стала принцессой и теперь отправляется в светлый путь, обернулась вся страна, и еще через полтора года ее жителям — уже с киноэкранов и словами Евгения Шварца — сообщат, что вредно не ездить на бал, когда ты этого заслуживаешь, и что будет такой праздник, который заставит забыть все невзгоды и горести.

Бал победителей не может быть тихим. В Москве «Золушку» играли в аранжировке Бориса Погребова, ударника оркестра Большого театра, — отчасти в связи с болезнью Прокофьева, который не мог вовремя завершить работу. Реплика Геннадия Рождественского на этот счет стала хрестоматийной: «Было сказано: вот здесь ни хрена не слышно, и здесь тоже, и вообще нигде ни хрена не слышно. Поэтому вместо несчастной флейты он [Погребов] запускал три трубы в унисон и добавлял большой барабан, который лупит “раз”» [4, 17]. Самая вероятная слуховая ассоциация москвича, посещающего премьеру балета в 1945-м, — артиллерийские залпы в честь побед советского оружия. «Золушке», вопреки ее жанровой природе, была отведена функция салюта победителям, причем с акустической точки зрения отнюдь не метафорического.

Бал победителей не может быть камерным. Горе войны требовалось избыть в ослепительном, громогласном, сплошь танцевальном зрелище: в «Золушке» 1945 года, хотя Захаров был исключительно слабым хореографом, очень много танцев. Пустоту следовало тщательно задрапировать, заполнить мебелью и пышно костюмированными телами. Эта боязнь пустого пространства роднит «Золушку» с балетным театром конца XIX века — роднит в той же степени, что и структурная организация с включением типовых форм pas d’ensemble, дивертисментов и кордебалетных баллабиле.

После 1947 года, когда на экраны вышла «Золушка», снятая по сценарию Шварца и в оформлении Николая Акимова, в массовом восприятии прокофьевский балет совпал с фильмом. Обе «Золушки» презентовали тип роскошно костюмированной феерии (часть нарядов в кадре были трофеями из немецких театральных гардеробов), обе давали однозначную трактовку типов и характеров, — а главным приближенным Короля в фильме неожиданно оказывался танцмейстер. Фильм утвердил постановочный канон «Золушек» — и, например, спектакль Олега Виноградова, впервые показанный в 1964 году в Новосибирске, а ныне входящий в репертуар Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, впрямую сочинен по лекалам киноленты. Скопированы диспозиция персонажей, их характеры и внешность; во многих деталях повторен гиперболизированный акимовский антураж; жанровый акцент смещен в сторону социальной сатиры — и понятно, почему в перекроенной партитуре под нож попали обе лирические кульминации, для сатирической сказки чрезмерные, — Poco più animato в «Дуэте Золушки и Принца» и «Медленный вальс».

Спектакль Большого театра недаром привлек внимание главного советского киносказочника, любителя феерий: Александр Роу вместе с Захаровым снял фильм «Хрустальный башмачок» в 1960-м. Псевдобарочная роскошь первой постановки выглядит на пленке глубоко архаичной и китчевой, неуклюже сталкиваясь с приметами других эстетик и эпох: то героиня повисает посреди открытого космоса в комбинированной съемке, то в сцене полуночи она выбегает из картонной копии танцевального зала Большого Петергофского дворца, построенной по эскизу Вильямса, на ардекошную лестницу Театра Советской армии, где и проходили съемки.

В «Хрустальном башмачке» можно услышать оркестровку Погребова — и примечательно, что звуковая дорожка живет в ленте параллельной жизнью: вся музыка звучит выше, чем написано у Прокофьева, а в некоторых копиях звук на несколько секунд опережает картинку, отчего фильм приобретает жуткую интонацию.

(Здесь легко вспомнить другой фильм — документальный «Парад Победы», где знаменитый парад 24 июня 1945 года подан именно в типологии балета-феерии: Красная площадь как грандиозная декорация со специально построенным для парада фонтаном, дефиле иностранных гостей перед началом, маневры униформенного кордебалета войск, комбинированные съемки фейерверка в финале — и массивное музыкальное оформление Давида Блока и Семёна Чернецкого.)

После фильма Роу в постановках «Золушки» стало общим местом зажигать на заднике звезды, реализуя метафору космической пустоты. Юрий Посохов, сочиняя для Большого театра новый спектакль в 2006 году, поселил Сказочника, загримированного под Прокофьева, и его воспитанницу Золушку на маленькую ноздреватую планету, а сцену буквально оставил пустой и черной, но не нашел достаточного хореографического ресурса, чтобы эту пустоту заполнить, и космическая тема на некоторое время оказалась закрыта.

«Золушка». Постановка Юрия Посохова. Большой театр России, 2006

Фото: Дамир Юсупов

Прокофьев не отказывался от феерии. Он любил сценические трюки, и особенно гномов, которые в полночь выскакивали из часов и плясали чечетку (чечетка даже прописана в партитурной ремарке), — но общий драматургический и музыкальный строй балета ставит под сомнение безоблачную радость. В «Золушке» Прокофьев не оплакивал минувшей трагедии и не прорицал ужасного ближайшего будущего. Возможно, он был политически наивным человеком, твердо уверенным, что его художническая сила выдержит любые обстоятельства, но уж точно не был наивным композитором: роль мрачной Кассандры или тайного диссидента ему не пристала. В «Золушке» нет ни драмы, ни трагедии, но есть сложная игра рефлексов — совсем, конечно, не то, что обаятельно-простодушная музыка Антонио Спадавеккиа к шварцевскому фильму, в которой нет ни длительного накопления диссонантного напряжения, ни внезапно открывающейся всеобщей звериной тоски.

4.

Для некоторых театральных сочинений полноценная реализация возможна только на конкретных сценах. «Дон Кихот» Горского, Коровина и Головина — балет Большого театра par excellence: калейдоскопичность действия, асимметрия танцевальных построений, стихия лицедейства. «Спящая красавица» есть «петербургский балет Чайковского — Мариинского театра со всеми вытекающими отсюда сиреневыми зарослями Михайловского сада, феями Карабос, шныряющими в аркадах заброшенного (увы, уже некогда заброшенного) Никольского рынка, принцессами, заснувшими в покоях штакеншнейдеровских дворцов» [5]. «Ромео и Джульетта» на премьере в 1940 году безошибочно опознавался зрителями как балет о Петербурге-Ленинграде: в произвольном совмещении флорентийского собора и веронской площади, псевдоитальянского антуража и интернациональной неоклассической музыки угадывался Ренессанс, каким он являл себя в залах Эрмитажа и на фасадах Петроградской стороны.

«Золушка» застряла между Москвой и Ленинградом. Прокофьев сочинял партитуру для Кировского театра, однако волей Комитета по делам искусств премьера прошла в столице, у самых кремлевских стен. Через полгода, в апреле 1946-го, Ленинград ответил собственной постановкой.

Вот еще один сюжет, роднящий «Золушку» с музыкальным театром конца XIX века: путешествие ко двору, волшебное обретение героя в столице, встреча с правителем. Сюжет, столь любимый Чайковским: Вакула верхом на черте прилетает в Зимний дворец; на бал, где встречаются герои «Пиковой дамы», внезапно прибывает Ее Величество; «Спящая красавица» вся есть гимн двору, причем конкретному — двору Людовика XIV. То же и в «Золушке». Неслучайно Алексей Мирошниченко, у которого персонажи изначально действуют в Москве, разыграл сцену полуночи как банкет в Георгиевском зале Кремля — удвоил исходную коллизию, воскресив советскую мифологию и конкретную мифологию «Золушки».

Однако Прокофьев прибавил к этому сюжету нечто новое — мотив изгнания, невозможности долго находиться при дворе. Паспье, бурре, оформленная как менуэт вариация Кубышки, мазурка во втором акте выписаны Прокофьевым мастерски и с юмором, но их многообразие в конце концов утомляет героев и зрителей. Главное в музыке происходит, когда Золушку и Принца оставляют одних — в «Большом вальсе» (№ 30), «Дуэте…» и «Медленном вальсе». «В Кремле не надо жить», хоть бы нам никогда не уехать в Москву, в гостях хорошо, а сбежать оттуда лучше, — так могли бы рассуждать прокофьевские герои. И это уже прямое противоречие мифологии сталинской поры, мифологии Культуры Два2, которая помещала Москву в центр мира и всех живущих стягивала именно туда; чуть раньше эту мифологему блестяще разработал и сам Прокофьев в «Здравице». Но только тогда и открывается бездна, звезд полна, в ноты возвращаются piano и mezzo forte, разворачиваются самые протяженные прокофьевские мелодии. Столь длинная выдержка и столь интимная интонация — новость даже по сравнению с «Ромео и Джульеттой», где автор почти не позволяет себе подобного эмоционального сближения с героями.

Вадим Гаевский замечает: в Москве «у Золушки — Улановой <…> кульминацией роли стал побег из дворца, побег от бала. Это был еще один ”бег Улановой”, не столь легендарный, как бег улановской Джульетты, но почти столь же наполненный ужасом и тревогой» [6, 11]. Ленинградский спектакль, сколько можно судить по рецензиям, иконографии и поздней телевизионной записи, имел более легкий силуэт, и «общая тема, которая так неожиданно объединила балет, — это скука во дворце и это тоска по дому. <…> Противопоставление бала и дома, на чем строится балет, — не есть ли это скрытая антитеза мнимоимперской Москвы и постимперского Петербурга?» [6, 12].

Золушка обретает счастье с принцем, но где?

В двух последних номерах балета, когда бытовая интрига исчерпывает себя и второстепенные персонажи покидают сцену, нет дворца. Он был в балете «Золушка» 1893 года у Мариуса Петипа: весь последний акт, включая примерку туфельки, происходил в придворном саду. В финалах спектакля Захарова и фильма Роу не было дворца и «Медленного вальса» тоже, зато благоухали райские кущи и били настоящие фонтаны, а заключительные такты «Аморозо» с до-мажорными пассажами челесты Погребов отдал играть сценической банде. Мирошниченко выслал своих героев в заснеженный Молотов и вместе с художником Альоной Пикаловой показал на сцене фасад Пермского театра, допустив при этом анахронизм: здание изображено в его нынешнем виде, хотя реконструкция театра завершилась через два года после указанного в либретто 1957-го, — то есть герои удаляются из Москвы в отнюдь не сказочную даль, но сидящий в зале зритель счастливо возвращается домой.

«Золушка». Постановка Алексея Мирошниченко. Пермский театр оперы и балета, 2016

Фото: Антон Завьялов

(Знал ли Мирошниченко, что в соседнем Свердловске в годы «оттепели» шел балет Бориса Мошкова «Сердце Марики», действие которого происходило во время Будапештской операции, а затем в Москве на Фестивале молодежи и студентов: в третьем акте герои встречались в парке, но вдруг аллеи исчезали, и все оказывались в Георгиевском зале Кремля, где страна праздновала заслуженное счастье? Апофеоз спектакля, выхваченный фотографом, — точная копия сцены из пермской «Золушки».)

«Сердце Марики». Постановка Георгия Язвинского, Сведловск, 1959.

Фото из архива театра «Урал Опера Балет»

В петербургской постановке Алексея Ратманского в «Медленном вальсе» нет ни дворца, ни дома, ни «чудесного сада», что предписан Прокофьевым в партитуре. Впервые за весь спектакль планшет пустеет (даже в сцене бала там, к неудобству танцующих, издевательски торчат две колонны), и разворачивается один из лучших дуэтов в новейшей русской хореографии. Нет омрачающей бытовой конкретики, но и счастья тоже нет — скорее, тревога, и неясно, куда теперь идти. Когда музыка сбивается на прозаические 4/4, ускоряется и наращивает звучание (номер начинают арфа и струнные, в кульминации звучит весь оркестр), дуэт перестает быть дуэтом — герои танцуют поодиночке, отчаянно повторяя sissonne со сброшенными руками в бесплодной попытке поймать друга друга, — и после этого наваждения идут вдвоем, запрокинув головы, а на последний такт просто ложатся на планшет, вызывая этим новое негодование ожидавших пышной свадьбы зрителей с детьми. «Устали мы в пути, и оба на мгновенье / Присели отдохнуть и ощутить смогли, / Как прикоснулись к нам одни и те же тени, / И тот же горизонт мы видели вдали», — и далее по тютчевскому тексту, где «времени поток бежит неумолимо»3. Или у Михаила Гронаса: «Исчезая не ищи величия / В заикании и косноязычии / Голову прямо держи / И смотри без смущенья и гнева / В полную яму помойного зимнего неба / Скоро раскроются створы другого простора». (Подборка стихов Гронаса, опубликованная в № 38 журнала «Воздух», могла быть здесь процитирована целиком.)

Последний номер, истаивающее в до мажоре Аморозо (№ 50), Ратманский купирует: «Дальнейшая судьба героев неизвестна», — мы так и остаемся в темных аллеях прокофьевского адажио. Недосказанность, усталость, остановка движения.

5.

Накопление усталости — принципиальный элемент поэтики «Золушки». Перепалки сестер, моментальная смена времен года, созвездие маневров и мазурки, катастрофическое бегство с бала, странствия вокруг света ради возвращения в исходную точку, где снова дерутся сестры и все будет повторяться вечно, если только никто не придет с туфелькой и не заберет оттуда, — все это нужно пережить, чтобы в «Медленном вальсе» сбросить и обрести спокойствие.

Поздним декабрьским вечером 2016 года Теодор Курентзис и оркестр MusicAeterna играли «Золушку» в Большом зале Московской консерватории: публика пребывала в ажитации, выдвигались предположения, что полуночный бой в оркестре совпадет с реальной переменой дат. С середины первого акта Курентзис начал пропускать те номера, где музыкальный материал повторяется; второй акт был выпущен наполовину, и уже после сцены полуночи, сыгранной около 22:50, вперемежку звучали оставшиеся фрагменты.

В «Золушке» очень много номеров, и Прокофьев здесь пользовался излюбленным дробно-монтажным методом, тасуя колоду тематических элементов, — но порядок номеров отнюдь не случаен, и едва ли хороша идея играть их вразбивку. Прокофьев прекрасно понимал законы сцены и необходимость в нужные моменты делать повторы, разгонять сценическое время и затем останавливать его в патетических кульминациях, нагнетать чувство художественной усталости и эффективно разрешать его. Полночь, какой она дана у Прокофьева, не может наступить, если не накоплена критическая масса музыкально-пластических событий. Потому что еще не пора.

6.

О том, как сквозь музыку Прокофьева проходят образы моторного токкатного движения и солнечного восхода, написано много. Гораздо меньше сказано о том, как знаменитый прокофьевский бег останавливался, а солнечный день постепенно сменялся ночью.

В «Золушке» обе коллизии впервые обозначены отчетливо. Здесь они получают фабульное оформление: героиня должна покинуть бал до полуночи, но бой курантов застает ее на празднике. В балете встречается моторное движение и учащенный пульс — они также получают сюжетную рамку в виде путешествия Принца (три галопа — № 40, № 42, № 44). Есть ритмическая острота и драйв, порой неожиданный для академической советской сцены 1940-х, — прежде всего в дуэтах сестер. (Эпизод ссоры с отцом, в № 4, на репетициях в Театре оперы и балета Петербургской консерватории имел кодовое название «рок-н-ролл».) Однако если рассматривать «Золушку» как музыкальное целое и сравнивать с предыдущим балетом Прокофьева, «Ромео и Джульеттой», ощутимо постепенное замедление.

Отзвуки агрессивных и напористых народных танцев и боев «Ромео» найдутся разве что в «Па-де-шаль» (№ 2) и «Утре после бала» (№ 46), то есть вновь в комических дуэтах Кубышки и Худышки. Центральным жанром «Золушки» — и главным музыкальном жанром эпохи взамен марша и токкаты — становится вальс. Прокофьев, еще в 1930-е страстно им увлекшийся, теперь пленен идеей медленного вальса — и реализует ее в одноименном номере и в «Дуэте Золушки и Принца», который написан в размере 9/8. Самый известный прокофьевский вальс спрятан под заголовком «Отъезд Золушки на бал» (№ 19) и при своем возвращении в конце второго акта («Вальс-кода», № 37) вдруг срывается с трехдольной цепи, все ускоряясь и превращаясь в статичный бег часового механизма, как бы самоуничтожаясь по ходу действия.

Прокофьев являет в «Золушке» небывалую мелодическую щедрость, испытывает возможности непрерывной статики. В неопубликованной работе о Шестой симфонии Прокофьева, близко стоящей к «Золушке» по времени создания и общему поэтическому строю, Михаил Мищенко отмечает коллизию мелодического и моторного в прокофьевской музыке, пишет о «ритмических и фактурных ostinati(образ часов), которые приходят на смену мелодико-тематической инерции». «Раннепрокофьевская механика сама является причиной и целью. Собственно же часы — продукт диалога человека со временем. Часы — так называемое онтологическое необратимое время — это психологический феномен, порождение человеческого сознания, которому обращены мучительные вопрос бытия. Тайный ужас раскрывается в безжалостном тиканьи механизма. Не таков ли часовой модус Прокофьева стареющего? <…> Токкатный бег спешащих часов, беспрерывных и неумолкаемых, оказывается моделью иного образа часов — всепоглощающего и тайного времени» [8, 7–8].

Остановка движения и остановка часового механизма, невозможность сдвинуться с места — образ ночной, сновидческий, невыносимый для любящего широкий шаг и быструю езду композитора. Позже он реализует этот образ в собственной музыке: ногами в землю врастает Северьян в «Сказе о каменном цветке», самом медленном и печальном балете Прокофьева. Пока же Золушке удается сбежать из дворцового зала в последний момент — но какою ценой.

«Музыка полночного боя часов поразительно сказочна, в ней претворены яркие детские представления, наивные и необычайно привлекательные» [9, 47], — пишет вослед ленинградской премьере Тамара Цытович.

«Идея поэтической кульминации балета — со сказочными часами и громадным маятником, качающимся под фантастический звон оркестра, пришлась по душе Сергею Сергеевичу. <…> композитора вновь потянуло к образам улыбчиво-нежным, “моцартианским”. Трогательно смешны маленькие гномы, отплясывающие чечетку под игрушечный бой часов в финале “Золушки”» [10, 478–479]. Это фрагмент монографии Израиля Нестьева.

Сцену полуночи (№ 38) исследователи описывают со сказочным единодушием. Секунды staccato у труб, фортепиано, альтов и виолончелей, сигающие glissandi арф, беспрерывный треск высоких деревянных, ксилофона и скрипок — пожалуй, это забавный и вполне сказочный образ (Цытович призывает вспомнить «Хоровод гномов» Листа)! Не вышло ли так, что исследователи «Золушки» вместе со зрителями были зачарованы образами веселых карликов, на участии которых так настаивает автор в партитуре? Тогда зачем возникают обреченные возгласы труб и валторн? С какими чувствами ленинградцы в 1946 году слушали перестук маятника (ему в партитуре отведены паузы с ферматами) — неужели в нем не чудился блокадный метроном: в дни осады ровный стук метронома давал понять, что обстановка спокойна, но как он стал восприниматься в наступившее затем мирное время? Зачем, наконец, помимо ударов колокола добавлены нисходящие ходы терциями у медных, с усилением в каждом новом проведении, с тяжелой артиллерией ударных, которые рушатся на зрителей, как бомбы на осажденный город? Ничего особенного, конечно: фантастику и дьявольский смех такими хроматическими сползаниями изображали за сотню лет до Прокофьева, но эффект производит до сих пор — в полной степени это явлено в исполнении Михаила Плетнёва и РНО, лучшей из записей «Золушки» (Deutsche Grammophon, 1995). Над грохотом еще раздаются восклицания флейты-пикколо, мышья возня в духе Чайковского: я пришла к тебе против воли, твоя полночь.

Для часового боя использован самый жирный оркестр на протяжении всего балета — оркестровое расточительство, характерное для Прокофьева Пятой и Шестой симфоний, неотразимо варварское в контексте творчества европейских композиторов середины 1940-х. Посреди тихого балета музыка вдруг срывается на крик. Нечто подобное вновь проявится именно в Шестой симфонии, самой замечательной ночной музыке Прокофьева: темный и даже мрачный тембровый колорит, те же замедленные «часовые» эпизоды во второй части, та же «фатальность холостого хода» протяженных мелодий («В этой безысходности мелоса есть некое катастрофическое упорство автора воздвигать препятствия самому себе» [8, 7]), которая разрешается двумя воплями ужаса в финале.

Детский мир карликов и кукол, пленивший первых рецензентов «Золушки», сполна воплотила Маги Марен в знаменитом спектакле 1985 года в Лионе — и она-то Прокофьева услышала чутко. Это замечательно жуткий балет.

В «Золушке» достигает апогея еще один личный сюжет Прокофьева, идущий от самых ранних его сочинений, — установление и выяснение отношений с классико-романтической традицией. Если формулировать иначе, Прокофьев, сознательно или нет, искал определение музыкальной красоты, пытался ответить на вопрос, возможна ли в ХХ веке прекрасная музыка, генетически связанная с предшествующими эпохами, или ей суждено погибнуть: в этом смысле «Золушка» отзывается написанным в тот же год «Метаморфозам» Рихарда Штрауса. В первых двух актах балета такой красоты много, она бережно преподносится зрителю, и в сцене полуночи пути к ней отрезаются. Что делать героям и постановщикам после этого обвала? Как ставить начало третьего акта с его опереточными испанками и «Ориенталией», чья тема навязчиво напоминает припев песенки Аркадия Островского «Пусть всегда будет солнце», — в самом деле, заставлять Принца прыгать вокруг исполинского глобуса, как в фильме Роу? Или, в духе пушкинской Графини, сказать, что это была шутка?

Впрочем, утешение по поводу прекрасного Прокофьев дает в последних двух номерах и не скупится на прекрасные же итальянские слова: финальному Amoroso предпосылает темповое обозначение Andante dolcissimo.

7.

«Давайте вспомним о том, что сказка Шарля Перро в первую очередь — для детей, милая, добрая история. Таких теперь почти не пишут. Все стало жестче и грубее», — сетовал Сергей Прокофьев-младший, случайно узнав, что Раду Поклитару отправил Золушку в бордель [11].

Прокофьев-старший настаивал, что сочиняет по канве русской сказки о Маше-Чернушке из сборника Афанасьева. Только в 1960-е к балету пристало имя Шарля Перро, хотя в первых изданиях партитуры и программках его нет (см. [12, 169; 13]).

Приятно слышать, что музыка в «Золушке» тревожная и тяжелая — значит, она подвергается сомнениям постановщиков, в нее вслушиваются пристально. Апелляции к сказочности часто ведут ложным путем. Настоящая сказка всегда страшна, требовательна, репрессивна.

«Взяла она башмачок и стала примерять старшей дочери — нет, не лезет, велика нога! “Отрежь большой палец! — говорит мать дочери. — Как будешь княгинею — не надо и пешком ходить!” Дочь отрезала палец и надела башмачок; княжие посланные хотят во дворец ее везти, а голубки́ прилетели и стали ворковать: “Кровь на ноге! Кровь на ноге!” Посланные глянули — у девицы из башмачка кровь течет. “Нет, — говорят, — не годится!” Мачеха пошла примеривать башмачок середней дочери, и с этой то же самое было.

Посланные увидали Машу, приказали ей примерить; она надела башмачок — и в ту же минуту очутилось на ней прекрасное блестящее платье. Мачехины дочери только ахнули! Вот привезли Машу в княжие терема, и на другой день была свадьба. Когда пошла она с князем к венцу, то прилетели два голубка и сели к ней один на одно плечо, другой на другое; а как воротились из церкви, голубки́ вспорхнули, кинулись на мачехиных дочерей и выклевали у них по глазу» [14, 400–401].

Литература

- Балет «Золушка» — театр Мариинский-2 (Россия, Санкт-Петербург) — отзывы // Отзовик. 9 мая 2016. URL: https://otzovik.com/review_ 3320040.html (дата обращения: 10.01.2020).

- Балет «Золушка» — театр Мариинский-2 (Россия, Санкт-Петербург) — отзывы // Отзовик. 9 мая 2016. URL: https://otzovik.com/ review_ 3308639.html (дата обращения: 10.01.2020).

- Золушка // Афиша. 19 декабря 2015. URL: https://afisha.ru/performance/66298/?reviewid=718764 (дата обращения: 10.01.2020).

- Беседа с Геннадием Рождественским / Беседу вел и подг. к публикации Г. Пантиелев // Советская музыка. 1991. № 4. С. 8–24.

- Гершензон П., Королёк Б. Эпоха реставрации: Павел Гершензон в беседе с Богданом Корольком. Часть II // Colta.ru. 22 января 2019. URL: https://colta.ru/articles/theatre/20276-epoha- restavratsii (дата обращения: 9.01.2020).

- Гаевский В. «Золушка» и ее загадки // Золушка [буклет спектакля]. СПб.: Государственный академический Мариинский театр, 2002.

- Королёк Б. Намедни-2002: Алексей Ратманский, «Золушка» и мы // Золушка [буклет спектакля]. СПб.: Государственный академический Мариинский театр, 2018.

- Мищенко М. Образ часов в музыке: опыт С. С. Прокофьева (на примере Шестой симфонии). На правах рукописи.

- Цытович Т. «Золушка», балет С. Прокофьева // Советская музыка. 1946. № 8. C. 35–50.

- Нестьев И. Жизнь Сергея Прокофьева. Изд. 2, перераб. и доп. М.: Советский композитор, 1973. 713 с.

- Прокофьев-мл. С. Золушка и красный фонарь: Балет С. Прокофьева в Латвийской национальной опере // The Serge Prokofiev Foundation. 15.09.2005. URL: http://sprkfv.net/2005/cinderella/cinderellariga.html (дата обращения 16.01.2020).

- Перхин В. История «Золушки»: шестнадцать писем С. С. Прокофьева о балете (1940–1946) // С. С. Прокофьев: к 125-летию со дня рождения. Письма, документы, статьи, воспоминания. М.: Композитор, 2016. 544 с.

- Первое интервью С. С. Прокофьева о балете «Золушка» / публ. В. Перхина // С. С. Прокофьев: к 125-летию со дня рождения. Письма, документы, статьи, воспоминания. М.: Композитор, 2016. С. 170–172.

- Народные русские сказки А. Н. Афанасьева в трех томах. Т. 2. М.: Директ-Медиа, 2014. 663 с.

Комментировать