Прощание будет долгим. Памяти Тамары Николаевны Левой

Прощание будет долгим. Памяти Тамары Николаевны Левой

Принято считать, что уход из жизни человека на 87-м году жизни близким легче пережить — можно утешиться мыслью о том, что прожит хороший век и время пришло… С Тамарой Николаевной это не сработало. Ее уход 15 января 2025 года был таким оглушительно неожиданным, словно речь шла о человеке безвременно погибшем, полном идей и неосуществленных планов, внезапно вырванном из жизни. Скорбная весть настигла нас, когда мы с коллегой ехали в поезде в Нижний Новгород на заседание диссертационного совета. Мы отказывались верить — только несколько дней назад, даже накануне общались, делились впечатлениями, обсуждали текущие дела. Было острое ощущение, что мы лишились одной из важнейших опор нашей жизни, и теперь придется учиться жить без нее — нашей любимой и прекрасной Тамары. Это ощущение не отпускает и будет длиться, наверное, долго.

Она всегда была звездой — во всяком случае, все годы, что я ее помню, с наших студенческих лет (я была студенткой, когда она начинала преподавать). И эта «звездность» только подчеркивалась исключительной скромностью, благородной сдержанностью и обаятельной женственностью всего ее облика. Первое впечатление и воспоминание — торжественное вручение ей, недавней выпускнице Нижегородской (тогда Горьковской) консерватории, диплома победителя Всесоюзного конкурса студенческих научных работ. Награды было удостоено ее исследование о Девятой симфонии Д. Д. Шостаковича. Вскоре, в 1967 году, оно было опубликовано в одном из выпусков авторитетного тогда периодического издания «Музыка и современность» [2]. Статья многих поразила своей смелостью и вызвала острую полемику. Она стала, пожалуй, первой попыткой прочтения скрытых смыслов и иносказаний в музыке советского классика. С момента этого раннего успеха каждая новая публикация Тамары Николаевны, каждое выступление на многочисленных конференциях становились событиями, раздвигающими привычные представления о музыке, об искусстве.

Размах и значение ее деятельности нам, наверное, еще предстоит осознать. Сегодня можно предложить лишь первую скромную попытку приступить к этой задаче. Ее работы часто становились толчком к открытию новых музыкальных миров и к использованию новых научных подходов. В 1970-е годы это был мир Пауля Хиндемита, которому посвящена первая и до сих пор единственная обстоятельная монография на русском языке (написанная совместно с О. Т. Леонтьевой) [9]. Тогда же нашли яркое продолжение начатые Тамарой Николаевной еще в студенческие годы исследования о музыке Шостаковича, обращенные теперь к вокальным опусам композитора [3].

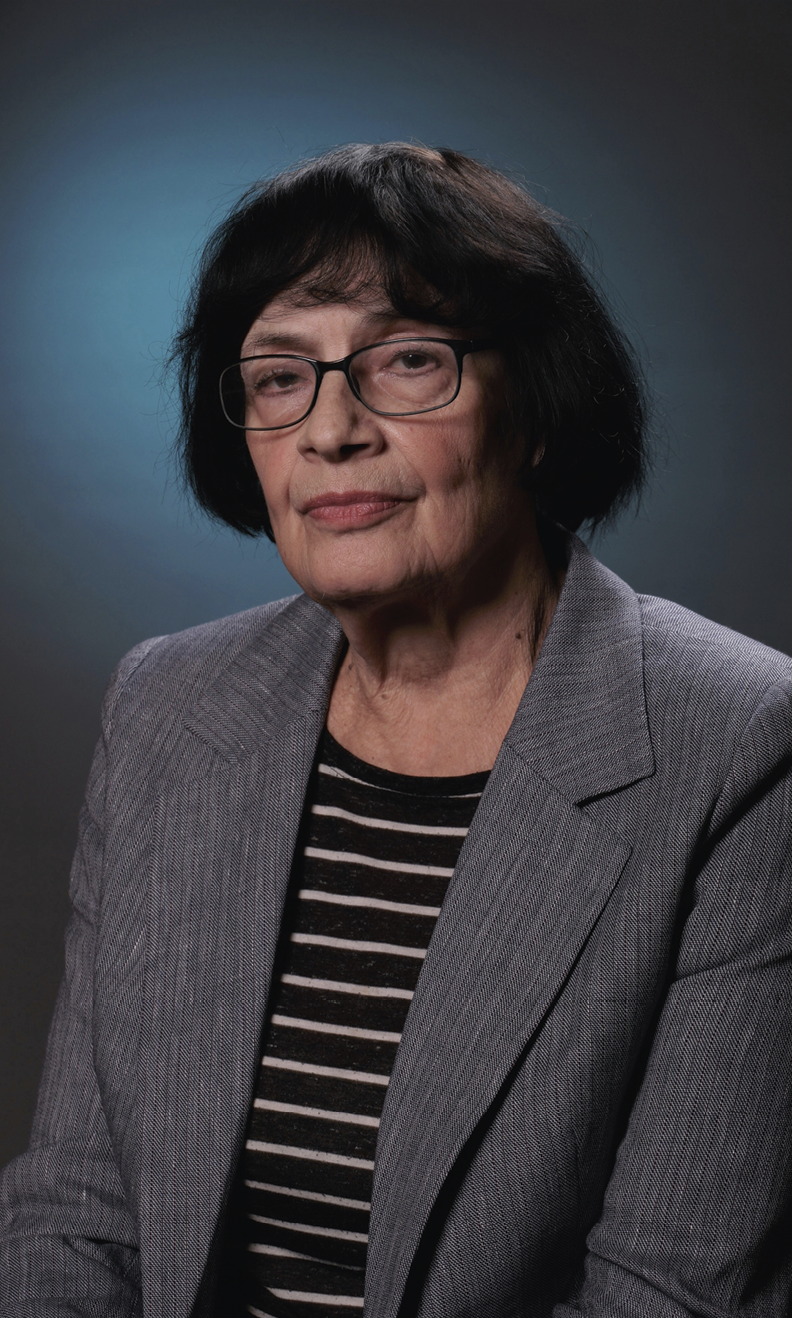

Илл. 1. Тамара Левая

Fig. 1. Tamara Levaya

Фото: Нижегородская государственная консерватория имени М. И. Глинки

В 1980-е годы намечаются сразу две важнейшие ветви в работе ученого. Первая из них — обобщающие статьи по истории отечественной музыки. Предложенное Тамарой Николаевной типологическое разделение двух периодов в истории советской музыки — «бунтарских» 1960-х годов и «рефлектирующих» 1970-х — дало новое понимание недавнего прошлого музыкальной культуры [8]. Другую ветвь научных интересов образуют первые подступы к капитальному изучению русской музыки начала ХХ века [5].

Особое место среди работ тех лет занимает статья «Музыкальная проблематика в „Докторе Фаусте“ Томаса Манна» — одно из первых и самых глубоких в отечественной литературе погружений в тему [4].

В 1991 году вышла книга Т. Н. Левой, обозначившая важный рубеж в истории музыкальной науки — и не только российской. Опубликованная в труднейших условиях тотального обнищания, монография «Русская музыка начала ХХ века в художественном контексте эпохи» [6] откликнулась на общую острую потребность в осмыслении культуры Серебряного века (работа была защищена как докторская диссертация в 1993 году). Пожалуй, и сегодня в раскрытии этой темы нам нечего поставить в один ряд с трудом Т. Н. Левой. Ей удалось впервые представить музыкальный Серебряный век не как собрание разрозненных наблюдений о творчестве отдельных его представителей, но как системное целое, органично вписанное в общие художественные устремления своего времени. Новая редакция исследования вошла в более позднее издание, объединившее работы разных лет [1].

Последующие публикации Т. Н. Левой неизменно оставались в центре внимания музыковедческого сообщества. В исследовательское поле включались новые композиторские имена (А. Г. Шнитке, С. С. Беринский, В. В. Сильвестров, С. А. Губайдулина и другие) и новые важные ракурсы определившихся ранее тем. Тексты Т. Н. Левой всегда отличались выразительными формулировками и точными определениями, которые быстро расходились как цитаты по работам других ученых.

В течение многих лет центром притяжения для музыковеда была творческая личность А. Н. Скрябина. Его наследие получает в трудах Т. Н. Левой исключительно объемное освещение — в реальных связях с русским религиозно-философским ренессансом, символизмом, модерном, авангардом. Предварительный итог этих штудий вошел в ставшую классической книгу «Скрябин и художественные искания ХХ века» [7].

Илл. 2. В Мариинском театре, Санкт-Петербург

Fig. 2. At the Mariinsky Theatre, St. Petersburg

Фото: Георгий Ковалевский

Имя Т. Н. Левой было широко известно среди наших зарубежных коллег. Участие в крупных проектах (семинары по русскому авангарду в Загребе, издательский проект «Русско-немецкие музыкальные связи 1917–1933» в Ганновере), выступления с докладами и лекциями создали ей репутацию одного из лучших в мире специалистов по русской музыке ХХ века. Об этом выразительно свидетельствует запомнившийся мне диалог в кулуарах одной из зарубежных конференций. При упоминании Т. Н. Левой как «музыковеда из Нижнего Новгорода» коллега из Венгрии резко возразила: «Она не в Нижнем Новгороде, она — во всем мире».

И тем не менее, оставаясь мировой величиной, она всю свою долгую творческую жизнь отдала Нижегородской консерватории. Студенты ее обожали, соперничая за возможность заниматься в ее классе. Успехи ее выпускников впечатляют — среди них известные музыковеды, кандидаты и доктора наук, просто крепкие профессионалы, работающие в разных городах России и за рубежом. Среди дорогих для меня воспоминаний — незабываемые лекции по истории музыки, которые она читала в Нижегородской консерватории. Пропускать их было немыслимо, и я хорошо помню, с какой жадностью мы слушали их, изо всех сил стараясь как можно подробнее все записать (и как пригодились потом эти конспекты в моей собственной работе!).

Можно было бы с благодарностью вспомнить многое — ее на редкость точные, красиво выстроенные вступительные слова перед концертами, радость общения с ней, ее немногословные, но всегда глубокие реплики в наших спонтанных дискуссиях, встречи и совместные прогулки летом в Доме творчества композиторов в Рузе (эти летние месяцы в кругу интереснейших людей должны стать предметом специально написанных мемуаров).

Вокруг нее всегда были добрые интеллигентные обаятельные люди — под стать ей самой. В этот круг входила прежде всего ее семья. Со своим мужем, известным композитором Борисом Семёновичем Гецелевым, они составляли на редкость гармоничную и яркую пару. По свидетельству С. И. Савенко, они всегда «находились в центре культурной жизни города» [10, 106]. После ухода супруга из жизни в 2021 году Тамара Николаевна достойно и самоотверженно несла свою миссию вдовы выдающегося музыканта. И оба они как-то в шутку говорили, что лучшее их совместное произведение — их дочка Катя. Она тоже прекрасный музыкант, любимица всех друзей семьи. И, конечно, в этом кругу — внуки, Глеб и Тимофей…

Присутствие Тамары Николаевны в нашей жизни всегда оставалось чем-то необходимым, важным и, как казалось, — неизменным. Теперь, когда ее так внезапно не стало, мы будем еще долго осмысливать эту потерю, продолжая мысленные диалоги с ушедшей. Прощание будет долгим. Для тех, кто ее знал, его, наверное, хватит на всю оставшуюся жизнь.

Список источников

- Левая Т. Н. Двадцатый век в зеркале русской музыки. СПб. : Издательство имени Н. И. Новикова, 2017. 424 с.

- Левая Т. Н. Девятая симфония Шостаковича // Музыка и современность. Вып. 5. М. : Музыка, 1967. С. 3–37.

- Левая Т. Н. Контрасты вокального жанра (о двух последних вокальных циклах Д. Шостаковича) // Советская музыка. 1975. № 11. С. 82–86.

- Левая Т. Н. Музыкальная проблематика в «Докторе Фаусте» Томаса Манна // Современное западное искусство. ХХ век: Проблемы комплексного изучения. М. : Наука, 1988. С. 37–70.

- Левая Т. Н. От романтизма к символизму (некоторые тенденции русской музыкальной культуры начала ХХ века) // Проблемы музыкального романтизма. Л. : ЛГИТМиК, 1987. С. 130–143.

- Левая Т. Н. Русская музыка начала ХХ века в художественном контексте эпохи. М. : Музыка, 1991. 166 с.

- Левая Т. Н. Скрябин и художественные искания ХХ века. СПб. : Композитор, 2007. 184 с.

- Левая Т. Н. Советская музыка: диалог десятилетий // Советская музыка 70–80-х годов. Стиль и стилевые диалоги. М. : ГМПИ им. Гнесиных, 1986. С. 9–29. (Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 82).

- Левая Т. Н., Леонтьева О. Т. Пауль Хиндемит. Жизнь и творчество. М. : Музыка, 1974. 448 с.

- Савенко С. И. О Борисе Гецелеве, музыканте и человеке // Музыкальная академия. 1996. № 1. С. 106–112.

Комментировать