Шестью шесть: сюиты для виолончели Баха

Шестью шесть: сюиты для виолончели Баха

1 Пабло Казальс сделал для баховских виолончельных сюит то же, что и Фёдор Шаляпин для роли Бориса Годунова в опере Мусоргского: воскресил из мертвых, возвел в ранг классики, создал исполнительскую традицию и уничтожил для будущих поколений2. После Шаляпина никто не смог избежать его влияния. Альтернативы были немыслимы; все, что можно было сделать, — подражать в тщетной надежде затмить оригинал. Попытки превзойти шаляпинское актерство всякий раз превращались в пародию, пока не наступило прозрение и эту традицию не разрушили.

Баховский стиль Казальса, завещанный потомкам, был продуктом глубокой веры виолончелиста в эту музыку и попыткой продать ее в те времена, когда Баха считали холодным. Поэтому Бах Казальса волей-неволей оказался раскален докрасна. Всем было пожертвовано ради экспрессии. Водовороты прелюдий рождали волны приливов. Аллеманды и сарабанды были подобны патетическим ариям. Куранты сокрушали все на своем пути. Жиги искрились ярмарочным весельем. Галантные танцы — менуэты, бурре, гавоты — звучали как царственные скерцо. Динамика, если не принимать в расчет специальные эффекты, колебалась между fortissimo и mezzo fortissimo. Многозвучные аккорды — особенно созвучия из четырех нот — исполнялись широким риторическим жестом: Казальс брал ноты парами, при этом верхние интервалы тянулись громко до самого конца и завершались sforzando. Звуки на сильных долях, особенно диссонансы, были агогически продлены.

Более всего изумляло, что в жертву был принесен звук. Идеал струнно-смычкового исполнительства начала XX века — легкое изящество Крейслера, или устрашающий блеск Хейфеца, или, говоря о виолончели, непостижимая отточенность всех деталей у Фойермана 3. Казальс же играл Баха нарочито скрипучим, неприятным и напряженным звуком. (Если вы сомневаетесь, что это было умышленно, откопайте его полузабытые записи Поппера, Сарасате и прочий ассортимент виртуозной музыки того времени; он мог достать из рукава все фойермановские «тузы», когда хотел.) Если бы Казальс говорил на музыкальном немецком, он мог бы стать автором скандального модернистского лозунга Хиндемита «Tonschönheit ist Nebensache» — «Красота звука — дело второстепенное».

Но Казальс не был модернистом — не так ли? Он был романтиком — не правда ли? И да и нет в обоих случаях. Противоречия на самом деле не существует, и вопросы поставлены некорректно. У романтиков (только подлинных, а не таких, как Крейслер или Хейфец) и модернистов много общего. И те, и другие полагали, что красота — дело второстепенное. По отношению к чему? К правде, которая (по Китсу4) всегда была красотой. А по Казальсу (и по Хиндемиту, Стравинскому и даже по Шёнбергу в неоклассический период их творчества), Бах был абсолютным, универсальным источником правды, началом и кладезем музыкальных ценностей Запада. Баховским идеалом Казальса был идеал этический, основанный не на удовольствии, а на благоговейном этическом труде. Он олицетворял светскую религию искусства, проповедуемую и, более того, практикуемую по существу в монашеском духе.

Ныне нам, возможно, требуется напомнить, что на закате карьеры Казальс сам стал такой «этической иконой», рожденной политической аскезой и освященной беззаветной преданностью Баху. Первый фестиваль Казальса — организованный его поклонниками в 1950 году в Праде, во французских Пиренеях, в то время, когда Казальс не отваживался покидать свой дом для выступления в странах, признававших режим Франко, — был посвящен двухсотлетию со дня смерти Баха. А когда, в конце концов, Казальс вернулся из добровольного изгнания, чтобы выступить в ООН, он, естественно, исполнил Баха.

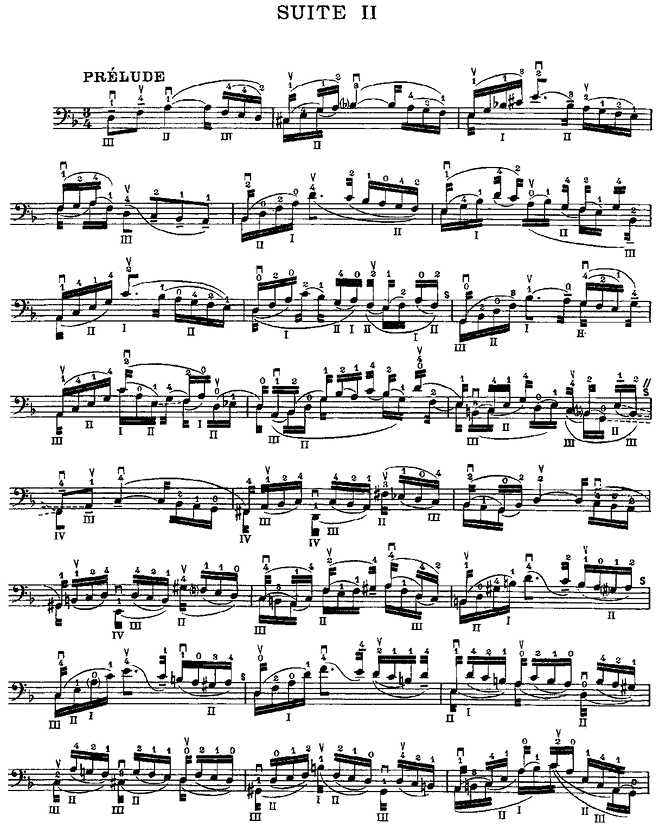

Едва ли возможно отрицать подобную моральную силу, поэтому для виолончелистов баховский стиль был стилем Казальса. Если вы старше тридцати пяти, то вас наверняка учили в этой традиции. И, скорее всего, вы осваивали Сюиты по «аналитическому изданию» казальсовского последователя Дирана Алексаняна5, чья причудливая нотация должна была сохранить и преумножить идеи испанского мастера6. Издание вышло в 1929 году, а в 1936–1939 годах последовали и записи самого Казальса, ставшие его творческим завещанием. В отличие от всех других известных мне записей, они были встречены своими приверженцами как символ веры.

Слушая их (на двойном CD, EMI CDH-7 61028 2 и 60129 2) сегодня, трудно отделаться от впечатления чего-то потустороннего; критическое восприятие все еще не желает работать. Я хочу сказать, что они ничуть не нуждаются в оправданиях, однако вкусы (и этика) с тех пор могли измениться. Исполнение чудовищно сложной Прелюдии из Шестой сюиты технически не уступает ни одной последующей интерпретации (но в отличие от них, она записывалась в реальном времени!); и если следующая за ней одухотворенная Аллеманда из-за медленного темпа и фразировки загадочна в музыкальном отношении, то это лишь подчеркивает ее возвышенность. И все же, сейчас записи Казальса не только имеют историческое значение, но и принадлежат истории. Как и в случае с Шаляпиным, последовал период упадка, и теперь явно обозначились альтернативы.

Илл. 1. И. С. Бах. Сюита для виолончели № 2 d-moll. Прелюдия. Аналитическая редакция Дирана Алексаняна [1]

Fig. 1. J. S. Bach. Cello Suite No. 2 in D minor. Prelude. Analytical edition by Diran Alexanian [1]

Упадок, как обычно, заключался в преувеличении добродетелей и в допущении ложных утверждений (например: если виртуозная игра терпит противный звук, значит, противный звук — виртуозный). Более всего это заметно в творчестве Мстислава Ростроповича. Впервые я услышал его во время сольного концерта в полупустом Карнеги-холле осенью 1959-го, он исполнял Пятую сюиту (без скордатуры, как и все в то время). Это был самый противоречивый номер программы, поскольку ему недоставало напряжения и вязкости Казальса. Темпы были ослепительно бойкими, звук расшит то золотом, то шелком, и все это вместе признавалось вульгарным, несло печать провинциальной изолированности советского музыканта. Полностью понимая и принимая враждебность моего виолончельного педагога (ученика Алексаняна) к этой интерпретации и даже поддакивая ему, я виновато любил ее как настоящий американский невежа.

Единственный раз я почувствовал, что ненавижу виолончельные сюиты Баха, спустя ровно тридцать лет, когда включил новости по телевизору: я увидел того же Ростроповича, но уже в возрасте, в котором Казальс делал свои записи Баха. Ростропович играл Сарабанду из той же Пятой сюиты возле готовящейся к сносу Берлинской стены (через которую только что был открыт свободный проход). Его челюсть выдавалась вперед, рот яростно шевелился, лоб был устлан потом. Звук был ужасно напыщенным, темп — леденящим. Такого переигрывания я еще не слышал. Я наблюдал жалкое подобие Казальса — во всех смыслах, музыкальном и внемузыкальном. Ибо Ростропович теперь тоже был (хорошо оплачиваемым) изгнанником — и играл свою роль на полную катушку. Бах и манера Казальса были его реквизитом 7.

И это одна из причин (хотя Казальса будут уважать всегда, и заслуженно), почему от музыки Баха хочется чего-то нового, нового подхода к прочтению сюит. Будучи неспособны в той или иной мере его обеспечить, виолончелисты следующего за Ростроповичем поколения не выполняют своего долга ни перед Бахом, ни даже перед Казальсом. После инцидента у Берлинской стены стало ясно, что Баху (как и любому почитаемому культурному объекту) для поддержания жизнеспособности требуется реставрация. И если Казальс станет препятствием для столь необходимого проекта, это не сделает ему чести.

Поэтому я с сожалением должен отбросить записи Натаниэля Розена8 (1994, John Marks Records) и Ральфа Киршбаума9 (1994, Erato), пусть они и потрясающие исполнители. Обсуждать их диски сейчас — бесполезно. Правила, которыми они руководствуются, утратили свой смысл. Стоит услышать, как Розен с силой ударяет по струнам в Прелюдии из Пятой сюиты (притом что он настраивает верхнюю струну ниже), в соответствии с тем, как это написано, или с рыком продирается сквозь Куранту (единственную по-настоящему французскую в этом собрании) — и тебя пробирает дрожь. Стоит услышать, как Киршбаум исполняет трели на последних нотах (да, однажды такое обозначение встречается в Четвертой сюите, но это лишь подчеркивает уникальность решения и наталкивает на вопрос о его причинах) или ломает квинтооктавные аккорды так, что пьесы кончаются кричащими квартами, и испытываешь чувство неловкости. Практически все слишком громко. С горьким смехом слушаешь Бурре из Четвертой сюиты и Гавот из Шестой. Это называется рубить фарш.

Альтернатива есть, и это Аннер Билсма 10, его второй «подход к станку» (1992, Sony Classics), теперь на принадлежащей Смитсоновскому институту виолончели Серве работы Страдивари (в первых пяти сюитах — фантастически богатой обертонами и прекрасной, едва ли не затмевающей самого Билсму в их своеобразном состязании). Каждый виолончелист должен послушать эту запись — не ради подражания (ибо оно может привести только к новому упадку), но просто чтобы поверить в существование иных путей. Несмотря на репутацию Билсмы, это не «старинная музыка». Действительно, адепты аутентичного исполнительства в предыдущих рецензиях11 сочли запись особенно проблематичной, потому что исполнение подрывает их учение, как и прежнее.

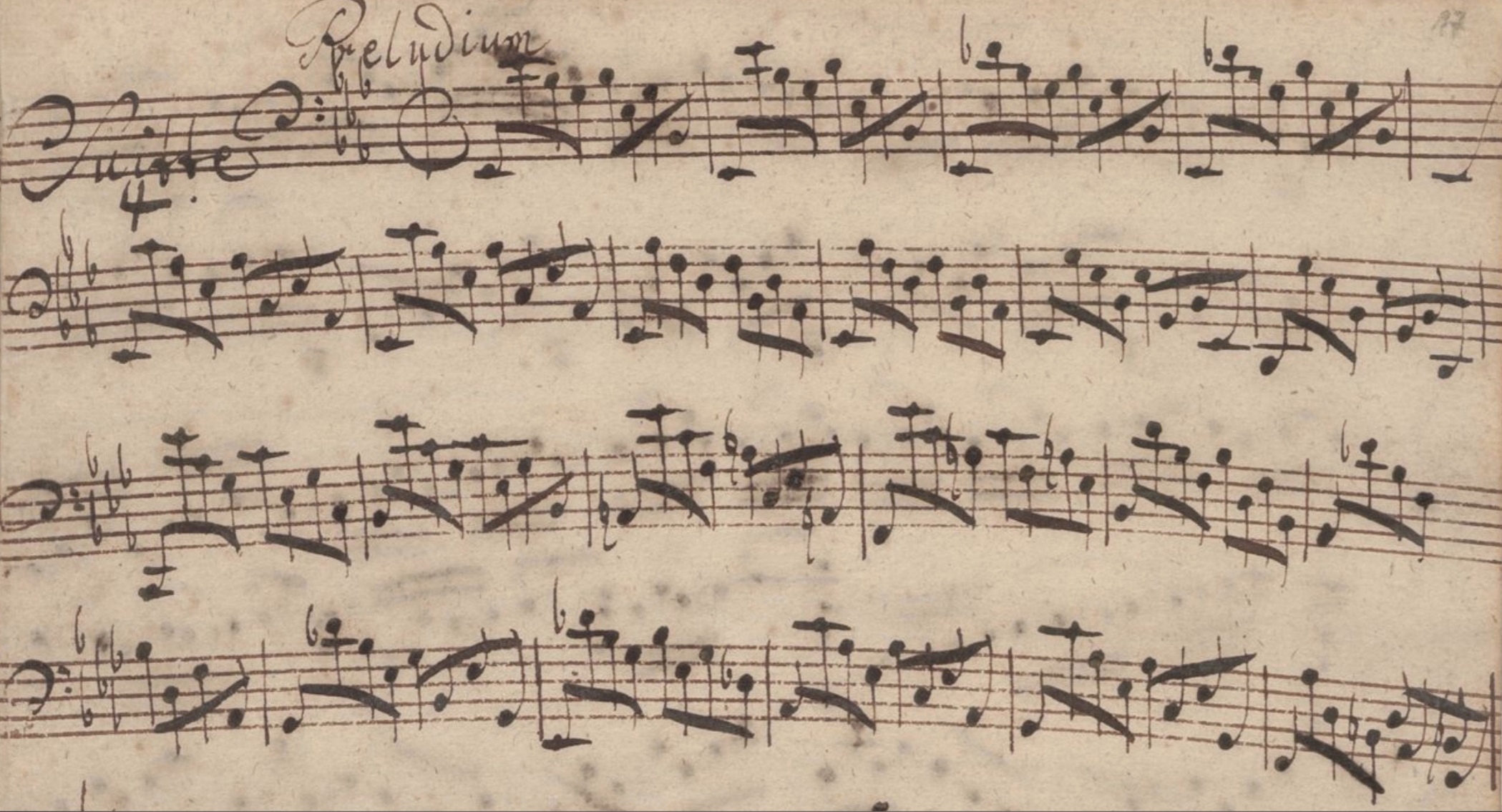

Пусть даже этому исполнению недостает антикварности, интерпретация Билсмы демонстрирует пользу его общения с аутентистами. Ясно, что теперь он представляет себе эти пьесы в совершенно ином контексте, нежели тот, в котором привыкло видеть их большинство виолончелистов. Для него это более не источник современного виолончельного репертуара и не его далекий предок, но сюиты в ряду других сюит. Билсма знает изобретенный еще старыми лютнистами style brisé12 и не пытается превращать арпеджио прелюдий в мелодии. Свою игру он насыщает обертонами: смычок на весу едва касается струн, а пальцы стоят в позиции, пока не настанет время взять другую ноту, — это позволяет всем призвукам длиться и образовывать аккорды. Ни на одной из предшествующих записей нет ничего подобного облаку обертонов в Прелюдии из Четвертой сюиты (Es-dur), где обычно так не хватает резонанса открытых струн.

Илл. 2. И. С. Бах. Сюита для виолончели № 4 Es-dur. Прелюдия. Начальный раздел

Fig. 2. J. S. Bach. Cello Suite No. 4 in E-flat major. Prelude. Beginning

Фото: Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin — Preußischer Kulturbesitz, BachDigitalSource_source_00001200

Именно обертоны были главной жертвой исполнительской манеры Казальса. Теперь, когда компенсаторная яркость воспринимается скептически, можно расслабиться и насладиться раскрепощенным, но звонким звучанием Билсмы. Бесспорно, этому способствуют жильные струны, сборка или внутренняя регулировка. (Виолончели, которые играют в оркестре или соревнуются с ним, снаряжены словно танки, а их струны натянуты как крепежные тросы.) Но основная разница состоит в ведении смычка и в аппликатуре: либо предельная яркость звука, либо максимальный резонанс, но не то и другое одновременно. Только это виолончелисты и должны усвоить из записи Билсмы, не перенимая его маньеризм в прочтении сюит.

В Шестой сюите «железо» играет более важную роль. Фактически решающую. Теперь, когда существует безупречное исполнение Билсмы на пятиструнной виолончели пикколо, нет смысла слушать сюиту на обычной. Отсутствие струны ми — слишком большой недостаток, это даже не вопрос дрянной интонации или, элементарно, недостающих нот в аккордах, но опять же проблема обертонов и легкости игры. На четырехструнной виолончели можно задохнуться (в прямом и переносном смыслах). Почти все сочинение играется в высоких позициях, на всех струнах, поэтому звук неизбежно (как бы здесь выразиться помягче) обогащается.

Я не настолько наивен и категоричен, чтобы думать, будто обычные виолончелисты откажутся от Шестой сюиты лишь потому, что кто-то (строго говоря, всего один человек) наконец взял в руки нужный инструмент. Но при исполнении на обычной виолончели акцент восприятия все же смещается с удовольствия от исполненной вещи на восхищение виртуозностью исполнителя.

Тем не менее следует добавить, что Йо-Йо Ма13 (1983, Sony Classics) справляется великолепно, творит чудеса. Вплоть до Четвертой сюиты (то есть прослушав добрую половину цикла) я был разочарован его игрой. Многие называли Ма величайшим виолончелистом в мире, но для меня он звучал, скорее, как величайший в мире ученик. Исполнение было прилежным, аккуратным и (особенно в скомканных курантах) незрелым. Но потом пошли сложные сюиты, и тут, понимаете ли… За исключением Билсмы, со всеми имевшимися в его распоряжении преимуществами, я не слышал, чтобы кто-нибудь играл Аллеманду из Шестой сюиты так цельно, выстраивая ее причудливые мелодию и гармонию вокруг медленного метрического пульса. И я уверен, что никогда не узнаю, каким образом Йо-Йо Ма удалось с такой непринужденностью насытить звучность обертонами в Сарабанде (но мне известно, что это не студийная уловка, потому что я слышал исполнение вживую). Пусть это не то же самое или (скажем так) не обладает такой ценностью, как чистое наслаждение музыкой, которое доставляет Билсма, — восхищение, вызываемое Шестой сюитой в исполнении Ма, также является воодушевляющим опытом. Если бы остальные пьесы хотя бы приближались к этому уровню мастерства!

Последнее и, бесспорно, худшее — Питер Виспельвей14 (1990, Chanel Classics Records), хорошо обученный и, вполне возможно, талантливый виолончелист (одним из его учителей был Билсма), но еще зеленый юнец. Вместо упадка прошлого — пугающее предвкушение будущего. Его запись Шестой сюиты ценна как доказательство (ни один хулитель не посмеет теперь принижать Билсму), что подходящий инструмент не гарантирует ничего. Виспельвей не был готов к записи этого сочинения — ни на виолончели-пикколо, ни на любом другом пикколо. Не прервав работу и выпустив в свет столь неуклюжую версию, он явил образец высокомерия, портящего репутацию «старинной музыки»: превосходство якобы обеспечено «железом».

В других случаях он вторичен по отношению к своему учителю, за исключением тех мест, где стремится к новизне. Проблема в том, что за новизну он, очевидно, принимает то, что на поверку оказывается бредом, — например, вставляет утомительный рутинный бариолаж там, где нотация в Прелюдии из Второй сюиты переходит в скоропись половинными нотами. (Билсма здесь оригинален и убедителен; староверы путают скоропись с кульминацией.) Пожелаем Виспельвею перезаписать цикл лет через десять, когда он сам и стиль игры, которого он сейчас придерживается, возмужают. Я жду хороших результатов и обязательно сообщу о них.

Postscriptum, 2008

Он сделал это, и я обязан… (кто бы возражал против признания своей правоты). Ремейк Виспельвея 15 (1998, Сhannel Classics) вышел спустя всего пять лет, но какова разница! Такая же, как на обложке альбома: весомость, но не грузность, сосредоточенный взгляд и просто зрелый человек, с какой стороны ни посмотри. Теперь его виртуозность не просто эффектна, но возведена в ранг мастерства. Лакмусовая бумажка, как всегда, — Шестая сюита, которая теперь предстала вереницей изящных и горделивых танцев, а не потугами на горшке. Мне кажется, что Виспельвей стал образцом для виолончелистов, осваивающих этот репертуар, заняв место Ма, и это в целом к лучшему.

Перевод Андрея Горецкого

Список источников

- Alexanian D. Traite theoretique et practique du Violoncelle / preface by P. Casals. Paris : A. Z. Mathot, 1922. 215 p. URL: http://vmirror.imslp.org/files/imglnks/usimg/c/c9/IMSLP236771-PMLP383764-Alexanian_-_Theoretical_and_practical_treatise_of_the_violoncello_(French_Engl).pdf (дата обращения: 06.11.2022).

- Taruskin R. Six Times Six: A Bach Suite Selection // Strings. Vol. 9. No. 4 (January — February 1995). P. 117–121.

- Taruskin R. Six Times Six: A Bach Suite Selection // R. Taruskin. The Danger of Music and Other Anti-Utopian Essays Berkeley ; Los Angeles ; London : California University Press, 2008. P. 66–70.

Комментировать