Всему свое место (о контексте)

Всему свое место (о контексте)

1. Кто чем пахнет

Как вы, наверное, догадались, заголовок моей статьи — финальная фраза старого не очень приличного анекдота. На сайте под простым названием «Шутки» я обнаружил такую его версию:

Мужик занимается любовью с женой своего лучшего друга, и в этот момент они слышат шум подъезжающей машины. Любовник ныряет в шкаф.

Муж входит, открывает дверь шкафа, чтобы повесить куртку, видит в нем своего голого друга и спрашивает: «Ленни, что ты здесь делаешь?» Ленни застенчиво пожимает плечами и говорит: «Всему свое место».

И это, друзья мои, контекст. Или, во всяком случае, именно так мы думаем о контексте, когда обращаемся к нему как к объяснительному фактору. Всему свое место, то есть всё в этом мире — и люди, и вещи — где-то расположено. Ситуация заставляет вас нечто узнать (даже если, как тот муж в анекдоте, вы этого, пожалуй, и не хотели), и потому волей-неволей ее приходится принимать во внимание. И о чем это говорит? И ответы, и их оценка, как правило, разнятся, и начинаются споры.

Один из самых простых, а потому и самых спорных ответов на вопрос о функции контекста дал литературный критик Э. Д. Хирш — глава американских «ориджиналистов», или интенционалистов, — в годы моего становления фигура крайне непопулярная, то и дело подвергавшаяся нападкам.

Хирш заимствовал у Готлоба Фреге различие между терминами «Sinn» и «Bedeutung» [28]. Переводчики Фреге обычно передают название статьи, в которой он предложил это различие, как «On Sense and Reference» («О смысле и референции»), но Хирш предпочел использовать понятия «meaning» и «significance», определив их следующим образом:

«Meaning» относится к целостному буквальному значению текста, а «significance» — к значению текста по отношению к более широкому контексту, то есть к другому образу мыслей, другой эпохе, более широкому субъекту, чуждой системе ценностей и так далее. Иными словами, «significance» — это значение текста относительно некоего контекста, любого контекста, находящегося за его пределами [34, 2–3].

Хирш соотнес эти термины с двумя фазами литературного исследования: интерпретацией и критикой. Разница между ними, по его словам, заключается в том, что смысл текста («meaning») зафиксирован в момент произнесения или написания, и его можно воссоздать, тогда как значение («significance») — поскольку оно относится к чему-то иному — изменчиво и находится в развитии2. Впервые эти термины Хирш сопоставил в статье под названием «Объективная интерпретация», опубликованной в 1960 году [33], так что вы можете понять, почему он превратился в спорную фигуру — если не сказать изгоя — к тому времени, когда я впервые процитировал его в статье 1984 года. Тогда я прекрасно понимал, что объективность пребывает в глухой обороне, если не сказать — утратила остатки былой репутации, и безоговорочно признавал, что любая попытка охватить целостный смысл чего-либо или допустить, что он известен ученому (или даже автору), в буквальном смысле беззащитна. И все же я находил идеи Хирша полезными, а мой способ применения их — плодотворным. Я по-прежнему считаю, что результаты, которые я получил с их помощью, обладают достоверностью, и продолжаю следовать методу, который эти термины подразумевают, — в надежде если и не достигнуть цели, то, по крайней мере, прочертить ценную асимптоту.

Моя статья называлась «Мусоргский против Мусоргского: версии “Бориса”» и была попыткой решить старую проблему: Мусоргский, не завершивший ни одной другой оперы, закончил «Бориса Годунова» дважды и создал две версии не просто различные, но на самом деле несовместимые по многим параметрам — формальному, эстетическому, стилистическому и даже политическому. В предварительном обосновании своего метода я писал:

Уточнение хронологических, филологических и библиографических данных не положило конец спорам об оптимальном виде оперы и об истинных намерениях ее автора. <…> Пока основное внимание уделялось текстологии двух аутентичных (то есть авторских) версий и описанию их структуры порознь (в большей или меньшей степени) — то есть, по определению [Хирша]2, их «смыслу», — никто не смог дать убедительное объяснение редактуре во всех ее аспектах и всерьез обосновать выбор между существующими редакциями.

Именно здесь нам может прийти на помощь методология «значения». Если не только описывать, но и сравнивать версии Мусоргского, и не только сравнивать их между собой, но и «включать» при этом в более обширные структуры, такие как история русской оперы, или история русской историографии (как она представлена в русском искусстве и литературе), или собственные, крайне изменчивые, эстетические установки Мусоргского, мы сможем <…> объяснить логику редактирования с достаточной последовательностью, чтобы, наконец, выявить мотивы всех ее составляющих: добавления, удаления и редактирования сцен, сокращений и вставок в сохранившихся сценах [58, 91–92].

Слово «включать» («insert») я позаимствовал из эссе Люсьена Гольдмана, философа-марксиста (и структуралиста), — признаюсь, их сожительство с явным консерватором Э. Д. Хиршем может показаться странным, но я всегда был веселым эклектиком. Совершенно иными словами французский марксист изложил сходную точку зрения; подобно американскому традиционалисту, он писал, что «выявление всякой значимой структуры есть процедура ее понимания, а включение этой структуры в некую более широкую структуру есть процедура ее объяснения» (цит. по [4, 343]).

Как уже было сказано, я думаю, что мое исследование доказало свою состоятельность, и раз оно стало классикой в изучении своего предмета, то применение метода принесло зримые плоды, а именно по плодам и следует судить о методе. Во всяком случае, я исходил из этого предположения и продолжаю придерживаться его сегодня. Соответственно, мой труд уже долгое время отождествляют с контекстуализацией. Такова особенность «Оксфордской истории западной музыки», за которую ее чаще всего хвалят или порицают.

Да, порицают: ибо во многих областях ученые все еще упорно сопротивляются контекстуализации. В последнее время это сопротивление заметно растет. И, может быть, тому есть причины. Следует признать, что, назвав процесс контекстуализации «insertion», я чрезмерно упростил положение вещей, допустил своего рода преувеличение; и эта чрезмерно упрощающая метафора3 стала одним из факторов, способствующих столь же гиперболизированной реакции на контекстуализацию — вы могли заметить ее, особенно если познакомились с известной и часто цитируемой статьей (см. илл. 14).

Илл. 1. Рита Фелски. «Контекст смердит!» New Literary History. Autumn 2011. Vol. 42. № 4

Fig. 1. Rita Felski. “Context Stinks.” New Literary History, vol. 42, no. 4, Autumn 2011

Фото: University of California Press

Опубликована она была несколько лет назад в журнале «Новая литературная история». Автор — молодой критик по имени Рита Фелски — преподает на кафедре английского языка в Университете Вирджинии — как ни удивительно, на той самой кафедре, где когда-то преподавал Э. Д. Хирш. Может показаться, что Фелски располагается на противоположном краю идеологического спектра, но у нее с Хиршем есть, по крайней мере, одна общая черта: их объединяет чувство юмора. Как вы, наверное, заметили, название статьи заключено в кавычки — в первом же предложении Фелски подчеркнуто отказывается от его авторства. Действительно, это двойная цитата, или, я бы, пожалуй, сказал, цитата, полученная из третьих рук. Фелски цитирует Бруно Латура, гуру акторно-сетевой теории, которая переживает ныне бум в американской академической науке; Латур же цитировал Рема Колхаса, голландского теоретика архитектуры, чье оригинальное замечание, locus classicus, было гораздо более грубым, чем та версия, которую Фелски вынесла в заглавие5.

Как это часто бывает, переходя из рук в руки цитата становилась все более оппортунистичной. Отвергая контекст, Колхас солидаризировался с неолиберализмом в отречении от прежних «постмодернистских» призывов более бережно и человечно относиться к «существующему физическому и политическому контексту», в котором были задуманы здания; «культивировать сложившееся положение вещей, а не проектировать утопический идеал». Боевой клич Колхаса сигнализировал о новом всплеске «прогрессивной» и «эмансипационной» утопической риторики: либертарианский модернизм возрождал парадигму автономного искусства в противовес тому, что все чаще рассматривалось как «зашоренный», ограничивающий, хотя и движимый лучшими намерениями, контекстуалистский взгляд на мир6.

Латур присвоил антиконтекстуалистский боевой клич, протестуя против того, что он (будучи по образованию и профессиональному опыту социологом предпринимательских структур) считал регрессивной тенденцией в системном анализе. По мнению Латура, контекстуализация возникает вследствие недостатка воображения, препятствующего организационным инновациям: контекстуализм был для него кодом сопротивления переменам. Он утверждал, что обращение к контексту — лишь уловка, призванная помешать анализу специфических особенностей и конкретных деталей, апеллируя к таким находящимся в бинарной оппозиции категориям, как человек/нечеловек (что мешает анализу деятельности) или природа/культура (что мешает анализу поведения). Большинство предполагаемых контекстов, настаивал он, — не более чем псевдообъяснительные клише (Латур перечисляет некоторые из них: «корпоративная культура IBM», «британский изоляционизм», «давление рынка» и «личный интерес»), помогающие скрыть от глаз, а следовательно, защитить статус-кво. Прописные истины грозят «утопить всех новых интересных акторов в потоке старых», — пишет он. Нужно изучать фактическое содержание, а не контекст: «Разверните содержание со всеми его связями — и получите контекст в придачу». Вот почему Латур рассматривает само понятие контекста как «просто способ остановить описание, если вы устали или слишком ленивы, чтобы продолжать» (цит. по [7, 206]).

Влияние акторно-сетевой теории на изучение искусства и его истории, иллюстрируемое статьей Фелски (которая по существу является рекламой идей Латура), — следующий этап этого оппортунистического присвоения. Ее манифест, как и большинство других, изрядно утрирован, но именно так можно донести свои идеи до потребителя. Назови она свою статью «Контекст — это еще не всё», заголовок был бы гораздо более уместным, подобно тому как было бы точнее назвать знаменитый манифест Сьюзен Сонтаг 1964 года «Против чрезмерной интерпретации», а не «Против интерпретации»7. Но ни один из этих случаев не заслуживает того, чтобы мы на них сейчас останавливались. Утверждать вместе с Фелски, что «произведение искусства — это не просто исторический документ», или выступать против «историцизма, который рассматривает произведения искусства лишь как культурные симптомы (курсив Р. Тарускина)» [26, 573, 575], — значит сражаться с ветряными мельницами, и ей это хорошо известно. По ее словам, когда она пишет о произведениях искусства, ее цель состоит в том, чтобы «отдать должное одновременно их уникальности и их практичности» [26, 576], на что я могу сказать только «аминь». Так что она, подобно мне и, в моем понимании, любому настоящему ученому, является «человеком и/и», а не поборником того, что я люблю называть Великим Или/Или. Опасность контекстов, предупреждает Фелски (вторя Латуру), заключается в том, что в расхожем представлении они статичны: это «преформированные существа», выполняющие «предопределенные функции», «передающие предопределенные значения» и «проецирующие уже существовавшие идеи и убеждения», — контекст лишает мысль свободы [26, 578, 583, 586]. Но это надуманная критика, в которой практика контекстуализации приравнивается к ее неправильному применению. Против чего Фелски выступает, так это против злоупотребления, с которыми мы, всерьез занимающиеся контекстуализацией артефактов, практик и агентов историки, хорошо знакомы и от которых мы научились защищаться теми способами, о которых я расскажу ниже.

Как вы, без сомнения, уже догадываетесь, все описанные установки и их практические последствия, идет ли речь о Колхасе, Латуре или Фелски, я считаю выражением регресса. Не берусь судить о правомерности или эффективности использования акторно-сетевой теории в родной для нее области делового администрирования, но ее применение к исследованиям искусства, как ни странно, показалось мне крайним проявлением упрощенчества. Что подвергается здесь упрощению, так это ответственность за деятельность: акторно-сетевая теория изобретает и допускает в свою модель деятельности новую категорию — «нечеловеческие акторы». Прошу занести в протокол (но ограничусь пока что курсивом), что агенты могут быть только людьми; поэтому, конечно же, я возражаю и отвергаю это ходатайство (см. подробнее [60, 35–37]). А поскольку вся аргументация Фелски основана на приписывании произведениям искусства способности действовать, у меня появляется новая возможность заявить несогласие.

Фелски пишет, что «контекст часто используется в карательных целях, чтобы лишить произведение искусства свободы воли, лишить его влияния и силы воздействия, сделать ничтожным, обессиленным, истощенным» [26, 582]. Обращаться к контексту — значит набивать ему цену; и, согласно правилам воображаемой игры с нулевой суммой, набивать цену контексту — значит обесценивать текст. (Фактически, утверждает она, «мы набиваем цену контексту <…> чтобы обесценить текст (курсив Р. Тарускина)» [26, 582].) Наше отношение к произведениям искусства должно стать лучше, говорит Фелски: «<…> если они не исчезают быстро из поля зрения, позвольте им убеждать людей вешать их на стены, смотреть их в кинотеатрах, покупать на Amazon’е, анализировать в рецензиях, обсуждать со своими друзьями» [26, 584]. Но разве мы не должны идентифицировать тех, кто действительно занимается убеждением, наряду с теми, кто вешает картины на стену, смотрит фильмы в кинотеатрах, делает покупки в сети, пишет рецензии, критикует и одобряет? Приписать их функцию произведениям искусства — значит дать всем им алиби, и наша обязанность — противостоять идеализации такого рода.

Позвольте мне вызвать в качестве свидетеля Авраама Линкольна. Согласно газетному сообщению о встрече, состоявшейся в сентябре 1862 года между президентом и несколькими религиозными лидерами, в ответ на требование немедленно издать указ об освобождении рабов главнокомандующий заявил:

Помните раба, который спросил своего хозяина: «Если я назову бараний хвост ногой, сколько будет ног?» — «Пять». — «Нет, только четыре; хвост не станет ногой от того, что я его так назову». Итак, господа, если я скажу рабам: «Вы свободны», — они будут не более свободны, чем сейчас [67].

Неважно, что год спустя он так и поступил. Сказанное им было правильным, и это относится также к произведениям искусства и другим нечеловеческим, вымышленным или неодушевленным, объектам. Нет предела тому, что можно назвать «агентом». Фелски составляет список потенциальных агентов только для того, чтобы продемонстрировать отсутствие ограничений: в него входят «лежачие полицейские, микробы, фотографии подозреваемых преступников, корабли, бабуины, газеты, ненадежные рассказчики, мыло, шелковые платья, клубника, планы помещений, телескопы, списки, картины, коты, консервные ножи» — буквально все что угодно. Каждый историк пишет о подобных вещах, и каждый критик — тоже; но наша обычная практика — рассматривать их как компоненты среды, в которой действуют агенты. Если мы последуем совету аболиционистов из истории про встречу с Линкольном и скажем всем этим объектам «вы — агенты», станут ли они таковыми? Или это всего лишь номиналистическое тщеславие, грозящее лишить понятие агентности (agency) осознанности и ответственности? Этот детерминистский образ мысли — не помощь исследованию, а его подмена.

Фелски предвосхищает это возражение. «Давайте держаться подальше от технологического или текстуального детерминизма», — наставляет она нас и уверяет, что «описывать эти совершенно несопоставимые явления как действующие лица вовсе не значит приписывать намерения, желания или цели неодушевленным объектам» [26, 582].

Тогда зачем вообще называть бараний хвост ногой? Говорить, как это делает Фелски, что «произведения искусства могут выживать и процветать только заводя друзей, заключая союзы, привлекая учеников, возбуждая привязанность, напрашиваясь в гости к радушным хозяевам», — значит переворачивать все с ног на голову: это мы и нам подобные способны дружить, вступать в союзы, быть привлекательными, возбуждать привязанности и напрашиваться в гости. Согласно еще одному гипотетическому списку Фелски, к числу агентов, которые помогают выживанию произведений искусства и поддерживают их существование, относятся «поклонники, энтузиасты, фантазеры, переводчики, мечтатели, рекламодатели, предприниматели и пародисты». Этот список агентов напоминает сообщество людей, составлявшее для Говарда Беккера «мир искусства» [16]. Но затем Фелски задается вопросом: «Что особенного было в романах о Джеймсе Бонде, что привлекло так много поклонников?», и тому подобное [26, 587]. Так спросите тех, кого эти романы привлекают, а не сами романы. Если вы думаете, что романы разговаривают с вами, то вы слушаете только себя.

А где же в этом списке агентов автор? Чуть позже он действительно удостаивается упоминания, но странным образом лишается при этом своей функции: «Привлекательность текстов [Яна] Флеминга, — допускает Фелски, — во многом связана с созданием ими харизматичного главного героя, который легко перемещается во времени и пространстве, меняет обстановку и адаптируется к интересам и эмоциям различных аудиторий» [26, 587–588]. Это список контекстов, замечу я мимоходом; но признать, что секрет романов о Джеймсе Бонде состоит в адаптации к такому множеству контекстов, я бы сказал, равносильно «приписыванию намерений, желаний и целей» автору, который сделал стратегическую ставку и выиграл. Не здесь ли происходит подмена? Ставка на стратегию — это действие, а тот, кто ведет игру, — агент. Относить его достижения на счет его же творений (которые, как нас только что уверяли, не имеют ни намерений, ни желаний, ни целей) только ради чистоты теории — значит просто скрывать творческую (и, следует признать, коммерческую) авантюру из поля зрения. Таков путь идеализаторов.

Мне кажется, что всей этой путаницы можно избежать, если помнить: то, что мы называем контекстами, на самом деле является средой, и мы, изучающие ее, в душе являемся экологами. В действительности среда не является ни единственной в своем роде, ни статичной. Ничего похожего на то, что Фелски называет «коробкой» («box»). Скорее она похожа на то, что Гераклит называл «рекой». Предупреждая нас, что «традиционные модели историзации и контекстуализации оказываются негодными для учета движения во времени и аффективного резонанса конкретных текстов» [26, 574], Фелски выдвигает безосновательное и давно устаревшее предположение, будто единственный контекст, представляющий интерес для историков и критиков, — это возникновение произведения и его первоначальный замысел. Но большинство из нас смотрят сегодня на исторический контекст совершенно иначе. Мы видим его безграничным, потенциально простирающимся до настоящего времени. И поместить в исторический контекст произведение искусства вроде «Бориса Годунова» или такого деятеля искусства, как Мусоргский, — значит не положить их в коробку, а бросить в водоворот.

Именно это я имел в виду, когда писал во Введении к «Оксфордской истории», что «уловка историка состоит в том, чтобы сместить постановку вопроса с “What does it mean?” на “What has it meant?”» [60, 35]8. Иными словами, контекстуализация — это не ограничение свободы, а обогащение. Именно поэтому, хотя меня всегда интересует замысел художника, я, как никто другой, сопротивляюсь попыткам превратить наше знание о нем в шлагбаум. По случаю двухсотлетия Моцарта я писал:

Для нас сегодня “Дон Жуан” — это не та же самая опера, которую знали Моцарт и да Понте, — наделенная только теми смыслами, которыми она обладала для них и для публики, приветствовавшей ее в Праге два века назад. Э. Т. А. Гофман также знал “Дон Жуана” и дал ему свое истолкование; за ним последовали Кьеркегор, Чарльз Розен и Питер Селларс. Смысл оперы опосредован для нас всем, что о ней думали и говорили с вечера премьеры, и потому несравненно богаче, чем он был в 1787 году [59, 267]9.

Поэтому я считаю просто неверным предположение Фелски о том, что «нам навязывают во имя истории удивительно статичную модель смысла, где тексты теснятся в окружении давно ушедших контекстов и устаревших интертекстов, заключены в прошлое, как в тюрьму, без надежды на условно-досрочное освобождение» [26, 578]. Чтобы освободить тексты из этой тюрьмы, достаточно снять временны́е ограничения с понятия контекста. «Отстраненность исторического толкования, — пишет она, — теряет спокойствие и даже приходит в смущение, стоит нам только признать, что созданные в прошлом тексты способны высказываться по волнующим нас вопросам, включая статус самого исторического понимания» [26, 580]. Действительно, мы сами являемся частью контекста того, что можем изучать или исследовать. И наши объекты изучения являются частью нашего контекста. Многие из нас уже поняли это, а также осознали, что вопросы, имеющие значение и для Фелски, и для нас, возникают только из контекста — нашего контекста, который (по тонкому замечанию Т. С. Элиота) включает в себя все известные нам тексты10.

Одно из самых остроумных предложений не лимитировать контекстуализацию во времени содержится в конце статьи Питера Шуберта «Аутентичный анализ»; автор пытается разрешить вечный спор между желающими ограничить терминологию современного анализа музыки эпохи Возрождения терминами и понятиями, которые можно почерпнуть из теоретических трудов того времени, и теми, кто хотят ограничить анализ музыки всех эпох терминами и понятиями, применимыми с нынешней точки зрения трансисторически. (Нетрудно догадаться, что в контексте североамериканской академической науки такими трансисторическими понятиями неизбежно становятся категории Шенкера.) Ни один из подходов не гарантирует достоверных результатов, пишет Шуберт. Ни то, ни другое нельзя исключить. Скорее,

шенкерианский анализ шансон XV века заполняет пробел в документальной информации. Этот пробел существует, поскольку мы хотим получить ответы на вопросы о вещах, которые мы обнаружили в музыке, о вещах, которые мы смогли обнаружить благодаря нашему опыту тональной организации (полученному в процессе образования, и так далее). Учитывая ограниченность трактатов эпохи Возрождения, один из способов «объяснить» звуковысотную организацию на крупном и малом уровне [удовлетворив наше любопытство] — это провести аналогию с тональной музыкой. В худшем случае такие анализы будут непоследовательны, неумелы или неубедительны, но никогда — не ошибочны априори. Даже если они противоречат имеющимся у нас историческим свидетельствам, они могут оказаться жизнеспособными в интеллектуальном отношении. Мы можем счесть их неуместными, но это просто означает, что цель автора отличается от нашей. Ни один анализ не способен на большее, чем приоткрыть вид на музыкальное произведение, и разные мыслители (или их сообщества) нуждаются в разных точках зрения [55, 17].

Авторы XVI века, очевидно, не могли предсказать вопросы, которые зададут им историки XX столетия, но это не мешает им отвечать на эти вопросы, потому что контекст, в котором они задаются, достаточно широк, чтобы включать как этих авторов, так и историков. И это останется верным и через пятьсот лет, если историкам музыки XXVI века будет все еще интересно, что мы думали и чем занимались в веке XXI.

Это делает неактуальным вечное противопоставление объективного и субъективного взглядов. Понимание должно быть чем-то, поэтому должен быть объект; и кто-тодолжен заниматься пониманием, так что должен быть и субъект. Акт понимания — это место их встречи. Именно это, конечно, Ханс-Георг Гадамер назвал «Horizontverschmelzung», «слияние горизонтов», и контекстуализация (или то, что Гадамер назвал «ситуацией») создает для этого возможность11.

2. Навязанные условия и напрашивающиеся возможности

Получается, что контекст не так уж и смердит. Все мы согласны с этим, думаю, даже Рита Фелски в ее менее восторженном настроении. Так откуда же возникает сопротивление и почему привлекательна альтернативная точка зрения, сторонники которой хотели бы устранить среду (environment) как фактор, превратив ее в агента или совокупность агентов? Мне уже приходилось выступать против «нечеловеческих акторов» («nonhuman actors»; см. [61, 291–293] в ответ на [7, 102 и след.]12). Сегодня я предпочел бы изложить свои идеи в позитивном ключе и попытаться дать представление о том, как, по моему мнению, среду, или контекст, следует отличать от действия агентов (agency). Какова ее концептуальная функция? Каково ее реальное отношение к действию агентов, когда мы мыслим и то, и другое при построении исторических нарративов?

Давайте рассмотрим для начала ее отношение к одному важному виду действий, который историки должны учитывать, а философы оценивать, а именно к моральному выбору. Как ответить на следующий вопрос: правильно или неправильно, хорошо или плохо удалять упоминания о евреях из текстов христианской духовной музыки при ее издании или исполнении? Отвечая на этот вопрос, я сокращу до минуты или двух суть довольно длинного текста, который мне довелось произнести в виде иллюстрированной лекции, размещенной на YouTube, так что вполне возможно, что мой ответ вам уже известен13. Лекция содержала около тридцати музыкальных примеров, но здесь я напомню только первый и последний из них.

Первый пример хорошо известен: «Страсти по Иоанну» Баха, основанные на одном из четырех Евангелий, в котором евреи называются виновниками убийства Христа. На некоторых концертах «иудеи» — «die Juden», согласно Новому Завету в переводе Мартина Лютера, — заменялись такими эвфемизмами, как «народ» («die Leute»), и подобные переиначенные исполнения всегда сопровождались страстными протестами против осквернения музыки высшей художественной ценности. Но и те интерпретации, в которых оригинальный текст был сохранен, также вызвали протесты, поскольку оскорбляли чувства современных евреев — слушателей (или даже исполнителей) произведения, которое во времена Баха звучало только перед собраниями благочестивых лютеран. Является ли тот факт, что изначально аудитория не могла быть оскорблена и что Бах не имел намерения оскорбить евреев, которых он никак не ожидал встретить в церкви или, возможно, где бы то ни было, достаточным основанием для суждения о его сочинении или для принятия нами решения?

Другой пример — запись моцартовского Реквиема, сделанная в Германии 1942 года; в ней из литургического текста были удалены все указания на еврейское наследие христианства. Стих «Te decet hymnus, Deus, in Sion; et tibi reddetur votum in Jerusalem» («Тебе подобает песнь, Боже, в Сионе, и Тебе воздастся молитва в Иерусалиме») в Интроите был изменен, чтобы удалить слова «в Сионе» и «в Иерусалиме»; вместо них поются, соответственно, «in coelis» («на Небесах») и «in terra» («на земле»). В Оффертории стих «Quam olim Abrahae promisisti» («Как некогда Ты обещал Аврааму») превратилась в «Quam olim homini promisisti» («Как некогда Ты обещал человеку»)14.

Вот как обосновывались эти правки в рецензии тех лет: «Реквием Моцарта — самая глубокая и трогательная из всех заупокойных месс, посвященных памяти усопших, и нельзя допустить, чтобы она томилась в безвестности лишь потому, что считанное количество фрагментов текста не подходит для нашего времени» [57]. «Наше время», разумеется, было временем нацизма. Но чем это отличается от оправданий тех, кто изменяет текст «Страстей по Иоанну», удаляя из него оскорбительные ссылки на «die Juden»? В обоих случаях с равным правом можно заявить, что цель вносимых изменений — «не позволить самому глубокому и трогательному» произведению искусства «томиться в безвестности лишь потому, что считанное количество фрагментов текста не подходит для нашего времени». В случае со «Страстями по Иоанну» «наше время» — это настоящее, когда публичные проявления антисемитизма во многих местах стали неприемлемыми. И в том, и в другом случае предлагаемую правку можно интерпретировать либо как ограничивающую возможность исполнения («плохая модификация»), либо как открывающую для него возможность («хорошая модификация»).

Как видите, сам по себе такой акт — назовем ли мы его цензурой или проявлением благоразумия, хулиганством или санацией, вымарыванием или избавлением — морально и этически нейтрален. Его оценка полностью зависит от нашего прочтения контекста, в котором действовали ревизионеры (modifying agents), то есть от ценностей, которые, как нам представляется, этот акт воплощает, и целей, которым он служит. Значение имеют мотивирующие ценности, кои невозможно вывести из самого акта, — полагаться можно только на наше знание контекста, в котором действовали акторы, и нашу моральную оценку этого контекста. За такое знание и оценку мы несем личную ответственность. Мы не можем апеллировать к Баху или Моцарту, к святому Иоанну или Аврааму, к евреям или нацистам, чтобы обосновать наше решение относительно того, что и как исполнять, если мы музыканты, или поддержать наше суждение, если мы критики или репортеры. Все определяем мы сами, и нам следует знать контекст, чтобы сделать выбор.

Вот почему там, где Э. М. Форстер сказал «только соединить», я говорю «только контекстуализировать»!15 И поэтому я всем сердцем принимаю ситуационную этику, также известную как рефлективная мораль. По определению Джона Дьюи, души американской прагматической философии, рефлективная мораль «требует наблюдения за конкретными ситуациями, а не жесткой приверженности априорным принципам» [25, 329]. Я задумал свою лекцию о цензуре таким образом, чтобы со всей отчетливостью продемонстрировать более общий принцип, сформулированный Джозефом Флетчером, самым последовательным американским специалистом по ситуационной этике: «На практике то, что в одни времена и в одних местах мы называем правильным, в другие времена и в других местах является неправильным» [27, 30].

Вот почему я рассматриваю контекст в его диалектической связи с действиями агентов и с художественным производством. Диалектика — это динамика, борьба противоположностей, более или менее могущественные агенты, действующие внутри контекстов и в зависимости от них; контексты открывают возможность для их слов и действий и накладывают на них ограничения; в свою очередь, те же самые слова и действия могут влиять на контексты, изменяя их. Чтобы уточнить это определение, я считаю полезным связать исторические контексты с еще двумя философскими концептами.

Один из них — facticity (фактичность), английская калька с facticité, французской кальки с немецкого Faktizität — понятия, используемого в экзистенциалистской философии начиная с Хайдеггера, для которого оно было взаимозаменяемо со словом его собственного изобретения — Geworfenheit, от werfen, «бросать», — «заброшенность» (thrown-ness; см. [21, 212]). Мы заброшены, говорит он нам, в мир, созданный не нами. Мы не несем ответственности за непредвиденные обстоятельства нашего существования, но мы ответственны за выбор нашей линии действия в них. Этот контекст непредвиденных обстоятельств и лимитирует нашу линию действий, и вместе с тем дает нам шансы. Тем самым он и накладывает ограничения, и обеспечивает возможности. Такова основная диалектика, в рамках которой мы действуем.

Думается, что условия нашего выбора лучше всего характеризует другое понятие, которое мне хочется ввести в обсуждение: «аффо́рданс» («affordance») — термин, созданный в 1966 году Джеймсом Гибсоном, зоопсихологом [31]. Это понятие относится к условиям окружающей среды, создающим возможность для определенных действий и «подсказывающим» нам их выполнение. Такие действия не обязаны быть продуктом сознательного мышления: в исходной модели Гибсона аффордансы и связанные с ними поступки следуют непосредственно за восприятием. Даже когда речь идет о людях, аналитику остается лишь определить наличие благоприятных и неблагоприятных условий, которые лежат в основе перцептивных стимулов и порождают их; ведь вызываемая этими стимулами реакция осуществляется, можно сказать, без рефлексии и связи с субъектом.

Благодаря такому пониманию учение об аффордансе нашло широкое применение в теории и истории искусств самого недавнего времени. В качестве примера, или, скорее, конкретного случая применения, приведу биографию Гайдна. Ближе к концу жизни Гайдн сказал своему биографу Гризингеру, что «вместо множества квартетов, сонат и симфоний ему следовало бы написать больше вокальной музыки», и выразил сожаление, что не стал, подобно Моцарту, «одним из величайших оперных композиторов» (цит. по [32, 63]). Исследователи музыки Гайдна часто выражали свое удивление, читая эти строки. «Любопытно, — писал один из них, — что собственные комментарии Гайдна к его творчеству не всегда отражают видимые приоритеты с точки зрения того, что было написано им фактически» [54, 66]. Возвращаясь к заинтересовавшему его вопросу после изучения статистики, тот же ученый удивляется несоответствию между тем, как Гайдн оценивал, по всей видимости, свои достижения, и всеобщим мнением музыкантов XX века, что «единственным серьезным достижением» композитора «были его инструментальные произведения. <…> Как он мог всерьез утверждать, что все его лучшие достижения относятся к области вокальной музыки и что ему не следовало тратить столько времени и сил на инструментальные сочинения?» [54, 67].

Дело доходит даже до такого утверждения: «Кажется более вероятным, что он отошел от создания опер по собственным художественным мотивам, а не в силу внешних обстоятельств или навязанных условий» [54, 5]. Но если мы примем во внимание контекст деятельности Гайдна, и прежде всего условия его службы, то не найдем в замечаниях композитора ничего удивительного, а впредь откажемся от тщетной надежды вывести эстетические приоритеты Гайдна или какого-нибудь другого творца XVIII века путем элементарного обзора их творческого наследия.

Подобные предположения — плод заблуждений, порожденных анахроничным применением идеалов Просвещения — в данном случае идеала автономного творчества, с точки зрения которого все внешние воздействия воспринимаются как «навязывание». Задаваться вопросом, почему Гайдн написал так мало опер или так много симфоний, — значит забывать, к примеру, что, по словам Элейн Сисман, «наиболее востребованным жанром в раннем творчестве Гайдна» было то, к чему он никогда бы не обратился по собственной воле, а именно баритоновое трио, коих Гайдн сочинил в количестве 126 штук (по сравнению со 107 симфониями, 68 струнными квартетами и 45 фортепианными трио) [56, 128]. Это отражало приоритеты принца Николая I Эстерхази — хозяина, а не работника; но именно такие приоритеты имели значение в XVIII веке. Даже в период наивысшей творческой зрелости, сочиняя «Лондонские симфонии», Гайдн трудился согласно условиям контракта с И. П. Саломоном, а не свободно, по велению своей музы.

Таким образом, если кто-то захочет пролить свет на выбор, сделанный Гайдном в ходе творческой карьеры, в качестве объяснительной модели следует использовать не навязанные условия или личные пристрастия, а скорее аффордансы, или свойства среды, которые предлагают возможности для действия, выражаясь предельно кратко. Эта модель отношений между агентами и их действиями позволяет динамично и диалектически объяснить то, что слишком часто представляют в виде инертных дихотомий.

Рассмотрим в этом свете и тот факт, что после своего возвращения из Лондона в 1795 году Гайдн перестал сочинять симфонии и, за исключением квартетов соч. 76 и 77, полностью сосредоточил свое внимание на вокальных жанрах: написал две английские оратории («Сотворение мира», 1798, и «Времена года», 1801) и не менее шести композиций на тексты римской католической мессы (между 1796 и 1802 годами). С точки зрения заявленных ценностных приоритетов это могло бы показаться возвратом к творчеству, свободному от повинностей. Но обратите внимание: некоторые мессы были сочинены к именинам княгини Марии Герменегильды, жены последнего покровителя Гайдна, князя Николая II Эстерхази, внука игравшего на баритоне Николая I [44]. Таким образом, эти мессы были последними произведениями композитора, написанными по контракту, — а что такое договор, как не принятое (и в некотором смысле возложенное на себя) обязательство? Остается лишь спорить, демонстрируют ли эти поздние мессы наконец подлинные устремления Гайдна либо он создал их, в последний раз подчинившись воле, навязанной ему семейством Эстерхази.

Если же придерживаться более реалистичной точки зрения, то можно утверждать, что это последний плод беспрецедентной отзывчивости Гайдна на аффордансы, которые предлагала ему жизнь. Граф Морцин, князья Эстерхази, издательство «Artaria», Олимпийская ложа Парижа и И. П. Саломон в разное время открыли перед сыном колесного мастера возможности стать одним из величайших музыкантов своей эпохи. И именно они удерживали его от карьеры оперного композитора, каковую избрал (возможно) менее способный адаптироваться Моцарт — Моцарт, который лишь в последние годы жизни нашел в аристократической среде покровителей, подобных гайдновским [70], и потому ему приходилось действовать более активно, более рискованно, полагаясь на собственную инициативу, и тем самым — руководствуясь собственными предпочтениями.

3. (CON)TE[X/N]T

Обозначенное сочетание фактичности, аффорданса и диалектики дает такое определение контекста, которое обещает быть наиболее плодотворным по отношению к истории музыки и к интерпретации музыкальных текстов. Именно это, я полагаю, имеет в виду большинство из нас, когда мы говорим о «контекстуализме». Мы действительно говорим о факторах внешних по отношению к агенту и плодам его действий — но жизненно связанных с ними. Мы часто расширяем угол нашего наблюдения, чтобы включить аспекты природного и социального миров — миров, в которые «заброшены» наши исторические агенты и которые не имеют прямого касательства к творческому выбору. Таким образом мы демонстрируем понимание природы аффорданса, даже если не привыкли употреблять это слово; ведь первое положение теории Джеймса Гибсона заключалось в том, что животное не вполне осознает факторы, обуславливающие его образ действий. Ни Гайдн в его время, ни мы не обладаем такой способностью. Это осознанное отношение к тому, что мы не осознаем, — или, как стало принято говорить теперь, знание о неопределенностях (known-unknowns)16 — побуждает нас со своей стороны размышлять над тем, о чем агенты, деятельность которых мы изучаем, не имели непосредственного представления. Это, безусловно, наше дело, хотя и не обязательно их. И поэтому мы настаиваем, часто — в реальной полемике с нашими коллегами в области теории и анализа музыки, — что деконтекстуализированные подходы к пониманию творческого выбора или к оценке его последствий дают лишь симулякры понимания или объяснения.

Такие подходы до сих пор широко практикуются. Наши коллеги-теоретики и аналитики охотно принимают их и часто осуждают нас, контекстуализаторов, с запалом, не уступающим нашему, когда мы нападаем на них. Они до сих пор сетуют на «расколдование мира» («Entzauberung der Welt»), довольно двусмысленно провозглашенное Максом Вебером чуть более века назад в качестве цены, которую приходится платить за науку и технику, а также за власть, которая с ними связана17. Стивен Рингс, выступая от имени профессионального сообщества американских музыкальных теоретиков в одном из его официальных изданий, в статье, приуроченной к годовщине основания Американского общества теории музыки, под вызывающим заголовком «Упрямые чары музыки (и теории музыки)» заявил о том, что он (и его коллеги) не желают платить эту цену. Он пишет:

Говорят, что различные формы расколдования пронизывают гуманитарные науки эпохи постмодернизма; это одновременно и диагноз, и метод: критическая теория рассеивает чары, разоблачает, демистифицирует. [Он имеет в виду Вебера и/или Адорно. Нас, историков, тоже?] Вряд ли надо говорить, что большинство теоретиков музыки заняты чем-то совсем другим. В то время как ОТМ празднует свое 40-летие, теория музыки — с ее наивным энтузиазмом и бесстыдно медленным чтением, с ее любовным интересом к звуку и к эстетике, с ее, как правило, отстраненностью от политики и жизни общества — остается отдельной дисциплиной, своего рода блаженной лесной лужайкой посреди меланхоличной левой академии [49].

Но так ли хорошо на «лесной поляне»? В своем эссе Рингс не кажется мне бесстыдным; скорее, он борется с собственной нечистой совестью, и этот поединок прерывается внезапно — как представляется, отчаянной попыткой обрести утешение; Рингс обращается к трудам политолога Джейн Беннетт, которая предполагает, что «в какой-то малой, но неустранимой мере человек должен быть восхищен бытием и иногда даже очарован [вот оно!] перед его лицом, и тогда он будет способен пожертвовать часть своих скудных смертных ресурсов для заботы о ближних» [17, 4]. Другими словами, вы должны быть счастливы, чтобы быть альтруистичным; и если музыка делает вас счастливым, она помогает вам стать хорошим человеком.

Таким образом, вторя Беннетт, Рингс пишет, что «очарование может обеспечивать нас телесным и эмоциональным топливом для межличностной щедрости и политического действия в реальном мире»; и, наконец, снова цитируя политолога: «<…> если чары способны воспитывать интеллектуально похвальную щедрость духа, то взращивание восприимчивости к чудесному становится чем-то вроде академического долга» [17, 10].

Не думаю, что мы можем удовлетвориться этим; и не следует так поступать во имя нашей науки. Рингс проповедует ложную мысль, которая, бывало, вводила в искушение и меня, когда (например) мне приходилось давать советы студентам, чья гражданская совесть пребывала в беспокойстве: много ли добра они способны совершить в мире как музыковеды? Вместо того чтобы предложить им утешение в стиле Беннет, я подозревал, что они действительно полны благородных устремлений, но не был в них вполне уверен; в паре случаев я решил, что будет честнее порекомендовать осмотреться: не следует ли получить моральное удовлетворение в том мире, который Рингс называет «реальным», а не в том, к которому готовила их учеба? Одна из таких студенток недавно получила степень доктора медицины и сейчас работает педиатром; другая стала помощницей прогрессивного калифорнийского политика. Обе они кажутся сейчас счастливыми или, по крайней мере, стали счастливее, чем в тот момент, когда я давал им совет, — как и те, кто прошли курс до конца и занимаются наукой в политически конструктивном ключе, принося больше пользы, чем это было бы в том случае, если бы они потворствовали своему наивному энтузиазму или погрузились в «бесстыдно» медленное (то есть деконтекстуализированное) чтение.

Итак, мы все счастливы — и те мои студенты, которые ушли из профессии, и те, которые остались, и я. Хотя я стараюсь не обманывать себя и не выдаю свой музыковедческий труд за форму филантропии, мне все же думается, что контекстуализация подтверждает моральную правоту нашего дела, и это ставит меня в один ряд с моими граждански активными учениками, а не противопоставляет им. Я действительно считаю, что определяющим качеством нашей науки является скептицизм, и нам необходимо проявлять его, чтобы оправдать свою готовность получать жалование. Иначе наше существование теряет смысл. Вероятно, из-за этого в глазах многих музыкальных теоретиков я выгляжу «левым пуританином» [36, 299ff]. Но разве те, кто назовут меня подобным образом, не трудятся в рамках научной традиции, имеющей свою собственную, возможно, не менее сомнительную политическую историю?

И здесь у меня, пожалуй, будет для вас сюрприз. Наиболее наглядным и этически чувствительным образом я обрисовал противоположность между контекстуализированным брендом искусствознания, который все чаще применяется в музыкальной науке по мере сближения исторического музыковедения и этномузыкологии, и деконтекстуализированным брендом, который все еще агрессивно продвигает истеблишмент теории музыки. Это противоположность не только методов, но также ценностей и политических подтекстов.

То, что я называю деконтекстуализацией, имеет за плечами семь или восемь десятилетий истории. Крайним проявлением этой тенденции в Америке стала так называемая Новая критика, возникшая в 1940-е годы, когда в окружающей действительности было много такого, от чего хотелось бежать. Основываясь на работах предшественников, английских и англо-американских литературоведов, таких как Т. Э. Хьюм, Т. С. Элиот и А. А. Ричардс, «новые критики» со всей страстью и всерьез, в отличие от Риты Фелски, которая сделала это только в кавычках и с иронией, настаивали на том, что «контекст дурно пахнет»! Могу себе вообразить, как вы будете удивлены и озадачены, когда узнаете, что в свое время эта наиболее последовательно деконтекстуализированная школа литературоведения, строго запрещавшая изучать тексты в привязке ко времени и месту их создания, полностью исключавшая из рассмотрения психологию и биографию автора как факторы, способные помочь в объяснении и интерпретации текстов; школа, воспитавшая критиков, коим мы обязаны торжественным и могущественным «интенциональным заблуждением», отделившим тексты от их авторов (а также «аффективным заблуждением», отделившим тексты от их читателей)18 и образующая признанную интеллектуальную основу того музыкального анализа, который применяется сегодня «блаженным» крылом англоязычной академической науки, — эта рафинированная и деспотичная практика, ныне синонимичная формализму, была известна в свое время ... (терпение!) ... как «контекстуализм».

Как это возможно? Давайте послушаем одного из самых чистых и представительных новых критиков — Клинта Брукса, его кредо — в сборнике эссе «Добротно сделанная ваза: исследования структуры поэзии», впервые опубликованном в 1947 году. Рассматривая явное прегрешение Т. С. Элиота, позволившего критике убеждений Шелли проникнуть в обсуждение достоинств его поэзии, Брукс писал:

Некоторые сообщения, явные или подразумеваемые, будучи не ассимилированы должным образом с общим контекстом, выпадают из него и требуют, чтобы их судили по этическим или религиозным соображениям. Вина за это, разумеется, может лежать либо на поэте, либо на читателе: поэт может потерпеть неудачу, не драматизировав сообщение; читатель может потерпеть неудачу, проигнорировав контекст и рассмотрев сообщение вне контекста [18, 253].

А вот, для сравнения, отрывок из знаменитой заключительной главы этой книги, название которой «Ересь парафраза» долгое время служило своего рода опознавательным знаком. Ее предметом является дурная привычка, или грех, извлекать из стихов отдельные фразы, резюмируя таким образом их смысл. Позволить подобному конспекту «представлять суть стихотворения», писал Брукс, означало бы «игнорировать требования общего контекста как не имеющие значения, иначе мы предположили бы, что можем воспроизвести эффект общего контекста в кратком прозаическом сообщении», которое, в сущности, сводит на нет или, по крайней мере, делает излишним все, что выходит за рамки такого краткого варианта [18, 206].

Совершенно очевидным образом Брукс называет контекстом то, что большинство из нас назвало бы текстом. В этом, казалось бы, парадоксальном словоупотреблении есть своя логика, помимо простой любви к парадоксам, в фетишизации которой «новых критиков» обвиняли их оппоненты. Исключение того, что мы называем контекстом, ради того, что назвали контекстом они, доведенное до крайности, не только превратило в запретную зону всякое рассмотрение социальной среды, но даже исключило автора и читателя из интерпретационной деятельности. Это самая авторитарная из когда-либо выдвигавшихся версий принципа эстетической автономии — абсолютной самодостаточности и целостности текста в случае литературы или любого другого артефакта, создаваемого конкретными средствами, будь то картина, скульптура, партитура или даже звуковая запись. Благодаря своей неустранимой целостности автономное произведение искусства становится единственным контекстом, в рамках которого может быть рассмотрен любой из компонентов, определяющих его идентичность. Извлекать идеи из этого автономного организма и оценивать их в категориях иного происхождения, чем сам рассматриваемый объект, как это позволил себе Т. С. Элиот, читая поэзию Шелли, равносильно нарушению этой неустранимой целостности, то есть греху.

Устранение неустранимого может быть результатом ошибки критика или упущения в процессе создания художественного объекта, но в любом случае это неудача с эстетической точки зрения. Искусство, поскольку оно является искусством, должно хранить свою чистоту. Оно не имеет контекста, оно и есть контекст.

4. Корни и ветви

Автор одной из первых попыток исторического анализа «контекстуальной теории» (так называется у него наша «Новая критика»), литературовед Мюррей Кригер признал то самое, что отрицали ее адепты, а именно: происхождение «Новой критики» от более ранних учений — романтизма и эстетического движения; через Уолтера Патера и Артура Шопенгауэра (которых Кригер не называет) родословная «Новой критики» восходит к поколениям Шеллинга и Канта, коих он называет по имени и обширно цитирует. Кригер предостерегал от «опасностей, соблазнов безрассудного романтизма», которые демонстрировала «контекстуальная теория», несмотря на то что рассматривала себя как антиромантическую реакцию [39, 140].

В этом есть поэтическая справедливость. По сути дела, Кригер контекстуализировал контекстуальную теорию и (как это всегда происходит, когда идеи помещены в контекст интеллектуальной истории) ограничил ее претензии. Его критика вела к тому, чтобы признать эту теорию окончательно устаревшей. Но, сняв покров с ее преемственности романтизму, мы должны возвратиться к музыке, поскольку позиция, которую отстаивали «новые критики», сводилась к толкованию известной фразы, произнесенной Уолтером Патером в 1873 году, — англоязычные студенты, изучающие историю искусства и эстетику, вероятно, все еще помнят ее наизусть и способны процитировать хором: любое искусство постоянно стремится стать музыкой [47, 135]. Ибо музыка была искусством искусств: благодаря почти полной неразличимости в ней содержания и формы она служила наилучшим образцом эстетической автономии или того, что впоследствии получило известность как «контекстуализм» в его чистом виде.

У Клинта Брукса это становится довольно очевидным. В защиту своего формалистского запрета на перефразирование, основанного на постулате «ничто не может быть изъято из стихотворения или помещено в какую-либо иную словесную форму, чем исходный контекст» (то есть стихотворение в том виде, как оно написано), он повторил определение музыки как прообраза эстетической автономии, данное Уолтером Патером:

Базовая структура стихотворения (в отличие от рациональной или логической структуры сообщения, которое мы из него извлекаем) напоминает архитектурные или живописные структуры: это система упорядоченных акцентов. Или, если обратиться к временны́м искусствам, чтобы точнее отразить специфику поэзии, структура стихотворения напоминает структуру балета или музыкального произведения. Это система упорядочений, соразмерений и согласований, разработанная посредством временно́й схемы [18, 253]19.

Таким образом, музыка — это деконтекстуализированное искусство par excellence, или, говоря языком «новых критиков» — то есть языком нашего мнимого парадокса, — музыка является наиболее контекстуальным из всех видов искусства именно потому, что обладает наивысшей степенью автономии.

Называл ли ее так когда-то кто-нибудь из музыкантов? Есть один такой. Позвольте мне сперва процитировать его, а вы попробуйте установить личность этого человека, прежде чем я ее раскрою:

Музыкальные произведения обсуждаемого типа обладают высокой степенью контекстуальности и автономии. Иными словами, структурные характеристики такого произведения не столько репрезентируют общий класс характеристик, сколько уникальны для самого́ отдельного сочинения. В частности, принципы родства, от которых зависит согласованность непрерывного развития в каждый его момент, скорее возникнут в процессе работы, чем будут выведены из обобщенных предположений. К перцептивным и концептуальным способностям слушателя здесь предъявляются новые, еще более высокие требования [15, 39].

Так мог бы написать любой из «новых критиков». Их специфически американская традиция явно влияет на этот текст, и по ее следам мы идентифицируем его автора как американца. Действительно, подобно большинству «новых критиков», он был выходцем с американского Юга, родившимся (как и романисты Уильям Фолкнер и Старк Янг) в штате Миссисипи. Но даже без этих подсказок любой, кто сталкивался с ним прежде, без труда узнает интонацию и мысли Милтона Бэббита.

Приведенный отрывок взят из его легендарной речи в защиту академической сериальной композиции, произнесенной первоначально в Тэнглвуде на летнем музыкальном фестивале Бостонского симфонического оркестра 1957 года, но известной с момента ее публикации в 1958 году, к лучшему или к худшему, под бойким названием, которое предложил редактор журнала, где она впервые вышла в свет: «Какая разница, слушаете вы или нет?»20.

Этот абзац исходного текста бесконечно толковался и разъяснялся в литературе, сложившейся вокруг «тотального сериализма» авангарда середины ХХ века. Фред Эверетт Маус хорошо уловил то, что я называю мнимым парадоксом, касающимся использования в этой литературе слова контекстуальный. В данном случае, пишет Маус, этот термин «в краткой форме выражает мысль о том, что локальные события следует интерпретировать, учитывая контекст отдельной уникальной композиции, а не общей теории — например, учения о тональной гармонии», которая, помещая это сочинение в свой контекст, действовала бы вразрез с его уникальностью и, следовательно, с его автономией. Маус признает:

Этот термин порождает путаницу, поскольку музыковеды также говорят о “контекстуальных интерпретациях”, то есть об интерпретациях, которые выходят за рамки отдельного произведения и учитывают другие музыкальные и немузыкальные факторы. Таким образом, “контекстуальная” интерпретация в одном случае настаивает на [том, чтобы оставаться в] границах отдельной композиции, в то время как в другом случае она требует эти границы пересечь [42, 191, n. 52].

На самом деле эта путаница была хорошо известна, и порождаемая ею терминологическая нестабильность вошла в привычку. Как подчеркивал сам Бэббит, «хотя во многих фундаментальных отношениях эта музыка является “новой”, часто она представляет собой существенное развитие методов другой музыки, достигнутое благодаря детальному знанию ее действующих принципов и глубокому их осмыслению» [15, 39]. Как мы могли убедиться, это относится не только к звучанию и структуре, но и к дискурсу о музыке; ведь Бэббит позиционирует себя, подобно всем модернистам и формалистам, в том же континууме «поздней позднеромантической» традиции, что и «новые критики», которые довели до крайности эксплицитное представление Уолтера Патера об автономии и имплицитное — о контекстуальности21. Бэббит, можно сказать, проехал этот путь до конечной остановки, где крайности рационализма и иррационализма, или (иначе говоря) абсолютной конкретности и полной непроницаемости, встретились, дав старт неумолимой и безжалостной деконструкции.

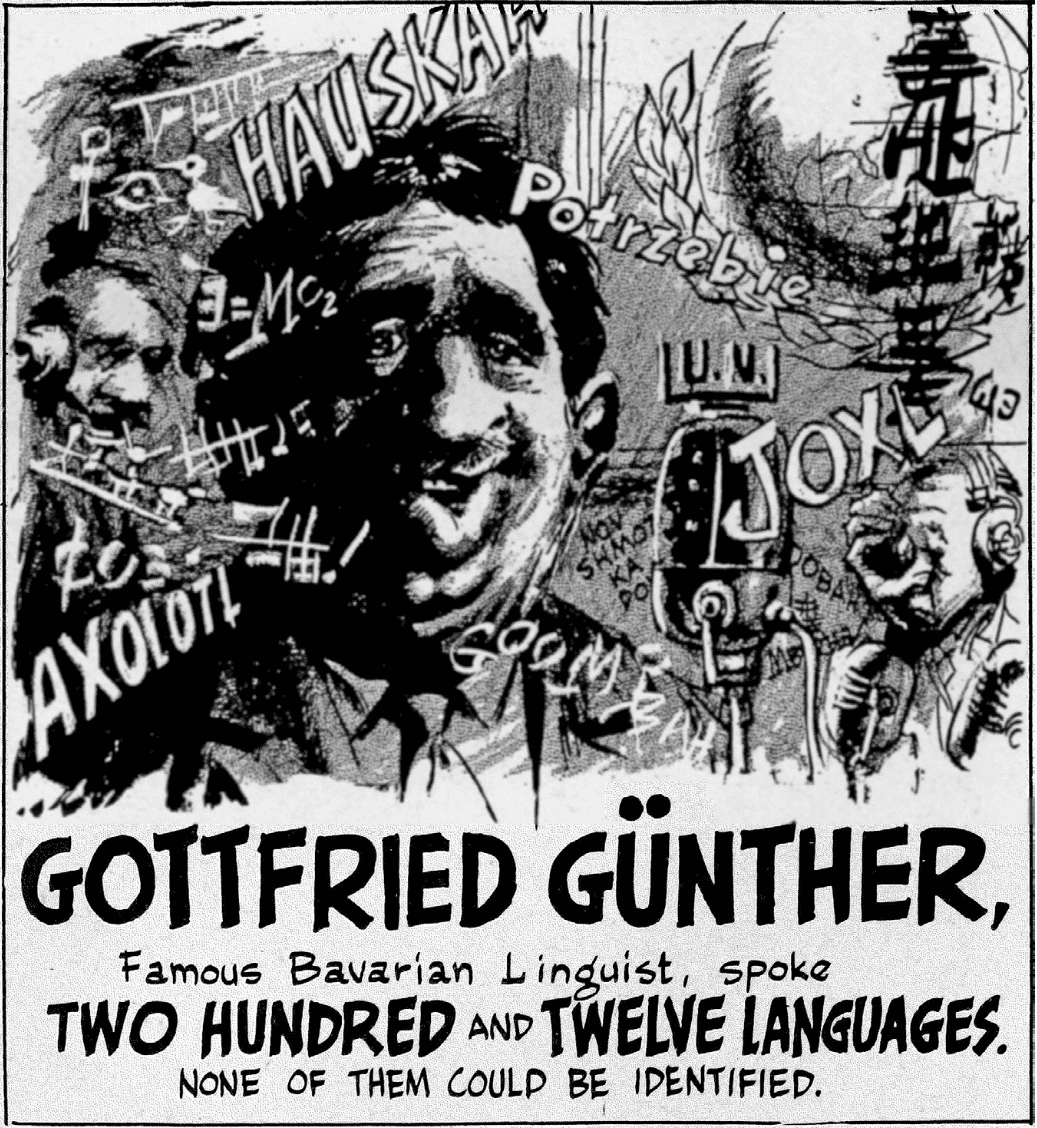

Журнал «Mad», любимое юмористическое издание американских мальчиков-подростков, в 1957-м, в год знаменитой лекции Бэббита, невольно анонсировал эту деконструкцию идей автономии и контекстуальности. Хотя в то время тексты Бэббита еще не представляли для меня интерес, я был преданным читателем «Mad» и до сих пор помню, как впервые познакомился с публикацией, которую хочу вам показать. Это была пародия телевизионного комика Эрни Ковача на газетную заметку под названием «Хотите верьте, хотите нет», состоящая из странных и удивительных фактов (см. илл. 2)22.

Илл. 2. Эрни Ковач. “Невероятно, но факт!” Mad. № 33. June 1957

Fig. 2. Ernie Kovacs. “Strangely Believe It!” Mad, no. 33, June 1957

Фото: University of California Press

Совершеннейшая, единственная в своем роде контекстуальность оказывается, таким образом, равносильна полной бессмыслице. Не сказать, что этот парадокс был совсем в новинку: под другим названием он известен как «аргумент индивидуального языка» — рассуждение Витгенштейна о (не)возможности языка, понятного только одному человеку [2, 140]. Но признание апории, или неразрешимого противоречия, пусть это слово греческого происхождения и означает «безвыходное положение», на практике не оказало сдерживающего эффекта. Напротив: если обратиться к другому выдающемуся представителю Новой критики — Аллену Тейту, идеалы автономии и контекстуальности, которыми он руководствовался в своей деятельности, были одновременно «вечно необходимыми и <…> вечно недостижимыми», и невозможность их реализации «овеивала собственная слава» [63, 174].

Но слава — чья?.. Мы, музыковеды, знаем ответ лучше, чем кто-либо другой, потому что мы лучше, чем кто-либо другой, знаем родословную идеи о том, что искусство происходит из ниоткуда и потому существует в возвышенной деконтекстуализации, не привязанное ни ко времени, ни к месту. Мы помним, что Э. Т. А. Гофман писал в 1813 году, с аллюзией на Евангелие:

«Наше царство — не от мира сего, — говорят музыканты, — ибо мы не можем найти в природе прообраза нашего искусства, как это делают живописцы и скульпторы». Звук живет везде. Звуки, слитые в мелодию, говорящие священным языком царства духов, заложены только в человеческом сердце (цит. по [5, 95]).

Эстетическая автономия есть, в сущности, продукт религиозного мировосприятия, и вся история идеи подтверждает этот диагноз. Я процитирую последний locus classicus — мой «любимый» пассаж (иначе говоря, моя bête noire23), который я приводил бесчисленное количество раз, настолько точно он обнажает radix malorum, корень всех бед, заключающий в себе суть идеи и все ее следствия. В «Parerga и Paralipomena» (1851), приложении к главному труду его жизни «Мир как воля и представление», Шопенгауэр писал: «Эта интеллектуальная жизнь, как дуновение эфира, как развивающийся из брожения благоухающий аромат, парит над житейскими треволнениями, над руководимым волею собственно реальным бытием народов, — и бок о бок со всемирною историей протекает невинная и незапятнанная кровью история философии, науки и искусств» (цит. по [11, 60]). Задолго до того, как я начал трубить об этом отрывке, он был известен среди музыкантов, потому что Ганс Пфицнер выписал его, чтобы поставить эпиграфом к партитуре своей оперы «Палестрина», в одной из сцен которой музыка действительно заносится на бумагу под диктовку Бога.

В июне 1917 года, когда «Палестрина» был впервые исполнен в Мюнхене, Первая мировая война шла уже третий год, и Германия стояла на пороге катастрофы. Опера Пфицнера о вдохновленном Богом композиторе, написавшем свою бессмертную «Мессу папы Марцелла» почти четыреста лет назад, была в своем реальном контексте своевременным утешением, и эпиграф Шопенгауэра, вне всяких сомнений, недвусмысленно указывал на это. Он предлагал искать убежище в том самом месте, которое столетием спустя Стивен Рингс назовет «блаженной лесной лужайкой», — а мы можем называть его либо деконтекстуализацией, либо контекстуализмом, в зависимости того, какому наследию присягаем сегодня.

5. Время неумолимо

И отсюда открывается прямой путь к притче с музыкальными иллюстрациями — в качестве заключения моего эссе. За несколько месяцев до его написания я произвел исследование и сочинил объемный текст для буклета к альбому компакт-дисков Берлинского филармонического оркестра, выпущенному в 2019 году; в нем содержится образцовое собрание записей выступлений Вильгельма Фуртвенглера с этим оркестром за все время войны (то есть с 1939 по 1945 год)24. Эти записи знамениты: первые исполнения музыки, сохранившиеся благодаря использованию бобинного магнитофона. Эти устройства были разработаны в нацистской Германии и впервые использовались радиостанциями Германского рейха и оккупированных им территорий (а также гестапо для фиксации допросов и полученных на них признаний). Оркестр прислал мне пачку документов вместе с записями как источник фактической информации о программах, которые я должен был аннотировать. На самом деле я нашел в них нечто гораздо более ценное, с моей точки зрения, чем фактическая информация, нечто имеющее явное и, как вы увидите, очень острое отношение к теме этого эссе.

Программу заглавного концерта в сезоне 1943/1944 аннотировала Карла Хёкер, известный музыкальный писатель; ее комментарий назывался «Zum Beginn» («На старте»). Этот сезон стал первым после поражений немцев в Сталинграде и на Курской дуге. Армия отступала на Восточном фронте, а немецкое гражданское население подвергалось атакам с запада, главным образом силами британских бомбардировщиков. Вместе со статьей

Хёкер на первой странице программы было помещено сообщение полиции: «Как только прозвучит предупреждение об авиационном налете, не дожидаясь реальной воздушной тревоги, концерт следует немедленно остановить; все двери будут открыты, и зрители должны отправиться домой или в бомбоубежище». Это не было напрасной предосторожностью. 30 января 1944 года, всего три месяца спустя, британские бомбардировщики уничтожили зал филармонии, в котором оркестр выступал с 1882 года. Сказать, что атмосфера в зале в октябре 1943 года, когда публика изучала концертные программки, была необычной, значит не сказать ничего. И вот что они читают:

Мы всматриваемся во тьму новой зимы, темной вдвойне, ибо это зима войны, ход которой будет отмечен тяжелыми испытаниями, борьбой, самоотречением и слезами. И среди этой тьмы поднимается не тронутый никакими ужасами, но нежный, пленяющий и утешительный голос вечной немецкой музыки! <…>

Мы, непосредственно столкнувшиеся с жестокостями войны, мы, которым близость смерти подарила новые, мучительные чувства вместе с новым, более суровым сознанием, — мы яснее, чем любое предшествующее поколение, понимаем, что эта музыка символизирует. Смычки приходят в движение — это звучит наш мир, мир духа, который не способны сокрушить ни налет вражеской авиации, ни бомбежка. Они могут разрушить памятники и отнять у церквей и соборов их почтенный блеск, но музыка несокрушима. <…> Тот, кто действительно тронут подобной музыкой, кто позволяет своей жизни пылать в ее великом пламени, принадлежит этому миру духа. Вот почему такие привычные с давних пор филармонические концерты в разгар войны становятся не просто прекрасным, в той или иной мере полезным для отдельных любителей музыки опытом, но высшей необходимостью. <…> Вот почему мы собираемся вместе на концерты Берлинского филармонического оркестра. Вот почему мы нуждаемся в них больше, чем когда-либо прежде, в начале этого пятого года войны.

Надеюсь, вы простите мне столь пространное цитирование этого поразительного документа. Чтобы ощутить всю его исключительность, следует учесть, что по прошествии шести месяцев в Берлинском спортивном дворце Йозеф Геббельс произнес речь, в которой провозгласил тотальную войну (totaler Krieg)25; в результате единственными функционирующими коллективами во всей «Великой Германии» («Grossdeutsches Reich») остались Берлинский и Венский филармонический оркестры (их музыканты были защищены от призыва). Полгода спустя чувства, которые выражала Хёкер (тоска, тяжелые испытания, самоотречение, слезы), вероятно, привели бы к судебному преследованию за пораженчество (Wehrkraftzersetzung). Германия снова оказалась на краю пропасти, гораздо более крутом, чем во времена Пфицнера, 26 лет назад. Неудивительно поэтому, что слова Хёкер были фактически парафразом шопенгауэровских. Там, где он называл искусство и философию «невинными и незапятнанными кровью» («schuldlos und nicht blutbefleckt»), она говорила о том, что посреди войны музыка остается «не тронута никакими ужасами» («unangetastet durch jegliches Grauen»).

Это надежное укрытие было символом веры. Для некоторых из нас, включая некоторых наших коллег по профессии, оно до сих пор является таковым. Бетховенистика, в частности, остается полем битвы между контекстуализаторами, которые сегодня больше, чем когда-либо, интересуются политикой, в том числе классовой и гендерной, и радикальными идеализаторами, крайне раздраженными из-за того, что теперь им приходится исповедовать свою веру открыто26.

Но битва происходит не только между учеными, но и внутри самих ученых. Тонкий и проницательный отзыв в журнале «Music Theory Online» на два крайне контекстуализированные исследования творчества Бетховена — «Бетховен и свобода» Дэниела Чуа и «Музыка и духовная близость между революцией и реставрацией» Наоми Уолтем-Смит — начинается, казалось бы, с простого фактического утверждения:

Сегодня, в условиях настойчивого этического императива <…> с возросшей популярностью феминистского музыковедения, критической расовой теории и исследований звука, любое исследование музыкальной формы само по себе кажется несостоятельным. В ответ на сдвиг, произошедший в дисциплинарной сфере, многие ученые отвернулись от классических образцов музыки Гайдна, Моцарта и Бетховена и обратились к социально-политическому значению более широкого круга произведений того же периода.

И тем не менее в заключение рецензии автор отмечает, что несмотря на многообещающие названия двух книг:

Оба исследования усиливают отрыв музыки от общественной жизни. Сколь бы смелыми ни были эти книги в решении жизненно важного вопроса о том, каким образом можно ассимилировать произведения классического стиля в современном дисциплинарном ландшафте, в конце концов они откладывают вопрос о политике, чтобы продемонстрировать возможность изучения этих произведений с помощью традиционных аналитических методов и стилистических типологий музыкальной науки XVIII века. <…> Политике придется подождать [19].

Но как бы отчаянно мы ни пытались отогнать ее от себя, ждать она не намерена. Сопротивление политике как одному из многих аспектов жизни в мире следует рассматривать в контексте непрекращающихся споров вокруг классического канона и его значения, что, конечно же, является процессом политическим. Я надеюсь, что этот бурный водоворот противоречивых мнений никогда не утихнет, ибо если это произойдет, то станет лучшим доказательством того, что классический канон умер.

Возможно, мы приближаемся к такому нежелательному исходу. Но я призываю продолжить контекстуализацию, не прекращать споры и делаю все возможное для того, чтобы подпитывать их, — не потому, что мною движет «настойчивый этический императив», по выражению Крейга Комена, разочарованного автора рецензии, которую я процитировал, а из желания, чтобы наши описания соответствовали нашему опыту.

Мой собственный жизненный опыт убеждает меня в том, что эстетическая автономия — это не атрибут искусства, а скорее критическая или философская позиция, которая с самого начала находилась в полном противоречии как с музыкальной онтологией, так и с музыкальной практикой. Мой вопрос сторонникам музыкальной автономии, как авторам музыки, так и ее критикам, прост: я возвращаюсь к проблеме деятельности агентов и хочу обсудить ее в связи с тем, что говорит в процитированном фрагменте Карла Хёкер. Всегда ли «голос вечной немецкой музыки» («die Stimme der ewigen deutschen Musik») был «нежным… утешительным» («sanft... und trostreich»), как она утверждает? Или этот утешительный голос принадлежит ей самой?

А как насчет Фуртвенглера, чья функция состояла в том, чтобы быть посредником между гипотетическим голосом немецкой музыки, к коему взывает Хёкер, и публикой? Внимательно переслушав выступления этого артиста, взращенного романтической верой, — одного из преданных учеников Пфицнера, человека, чьи собственные тексты о музыке бесконечно пережевывают мысль о святости искусства и его свободе от забот мира сего, — за пять лет, я, как никогда прежде, укрепился в мысли, что фиктивный аконтекстуализм абсолютной эстетической автономии всегда отступал под напором реалий, принадлежащих мирским контекстам, и что само учение об эстетической автономии было придумано для того, чтобы скрыть сей факт.

Если в нашей работе музыковедов-историков есть этическая составляющая, то необходимо представить эту неизбежную и очень медленную деволюцию как главу в истории идей. С данной точки зрения магнитофонные записи радиотрансляций Берлинского филармонического оркестра под управлением Вильгельма Фуртвенглера военных лет оказались фантастическим подарком. В них происходит самое поразительное и волнующее столкновение между фиктивным и действительным контекстами, которое я когда-либо встречал применительно к музыке.

Яркой иллюстрацией может служить запись Пятой симфонии Бетховена в июне 1943 года (начало следующего сезона Хёкер ознаменовала своим болеутоляющим эссе). Эта симфония всегда вызывала противоречивые суждения. В эпохальной рецензии 1810 года, часто цитируемой как хрестоматийный текст немецкого романтического идеализма в области музыки, Э. Т. А. Гофман в своей обычной манере сосредоточился на том, что мы могли бы (со всеми извинениями перед медиакритиком Джорджем Троу) назвать «контекстом отсутствия контекста»27; согласно его утверждению, симфония «открывает человеку неведомое царство, мир, не имеющий ничего общего с внешним, чувственным миром» (цит. по [6, 41]).

Современные бетховеноведы много пишут о диссонансе, возникающем между этим романтическим описанием возвышенной автономной музыки Бетховена и ее реальным звучанием. Восторженный рассказ Гофмана о Пятой — по существу, прочтение ее в духе Новой критики avant la lettre28. Сплошь разрешение тяготений и гармоничное единство формы, и ноль внимания к тому, что, пожалуй, более всего бросается в глаза в этом произведении, особенно если вы пришли на концерт и видите перед собой три тромбона, контрафагот и флейту пикколо — инструменты, характерные для военных оркестров и никогда ранее не использовавшиеся ни одним сочинителем симфоний.

Сам акт отстаивания автономии искусства перед лицом такого противоречия выдавал беспокойство по поводу этой дизъюнкции. Так, во всяком случае, пишет Стивен Рамф; возражая Гофману, он указывает не только на инструментовку симфонии, но и на ее музыкальные образы, которые, напоминает Рамф, «рассказывают о войнах, нациях и политических союзах»:

В освободившееся пространство гофмановского духовного царства врывается множество позитивных, материальных ассоциаций — Франция, Наполеон, слава, поля сражений. <…> Чистая материальность Пятой симфонии — ее настойчивые ритмы, ее триумфальные марши, ее катарсический переход в мажор — грозятся разоблачить рецензию Гофмана как Phantasiestück критика [52, 65–66].

Нигде не найти ритмов более настойчивых, маршей более триумфальных, облегчения более катарсического, чем в исполнении Фуртвенглера военных лет. Тогда о каком убежище идет речь?

Судя по записям, напряженная атмосфера, в которой Берлинский филармонический исполнял памятники вечной немецкой музыки в годы войны, оказывала все более сильное влияние на характер его выступлений, особенно на деятельность дирижера, порождая интерпретации, глубоко запечатлевшие стрессовый опыт социальной среды, в которой проходили концерты. Короче говоря, при всей приверженности принципу автономии искусства артисты не могли не реагировать на контекст своих выступлений, подтверждая истинность теории аффорданса такими способами, которые, в точном соответствии с этой теорией, находились за пределами их сознания и воли.

Лучшим свидетельством этого неумолимого возрастания ставок является самая последняя запись Фуртвенглера, сделанная в Берлине перед крахом Третьего рейха, — исполнение Первой симфонии Брамса, точнее, ее финала. Это единственная сохранившаяся запись с концерта во вторник, 23 января 1945 года, который проходил в Адмиральском дворце, временном приюте филармонии после бомбардировки, сровнявшей с землей ее собственный зал; симфония Брамса завершала его программу. К этому времени на горизонте уверенно маячила катастрофа. В самый день концерта армия США взяла Сент-Вит, последний немецкий оплот в Арденнах, тем самым положив конец так называемой Арденнской операции, а вместе с ней и всему эффективному сопротивлению немцев. На востоке Красная армия форсировала Одер. Более того, по воспоминаниям вдовы дирижера, Фуртвенглер был предупрежден в тот день (Альбертом Шпеером), что Гиммлер и СС объявили его персоной нон грата и он подлежал аресту. По окончании последнего концерта в Вене с другим своим оркестром он сбежит в Швейцарию и станет ждать катастрофы, уверенный, что будет запятнан поражением и обвинениями в сотрудничестве с нацистами. Он не будет дирижировать в Берлине до мая 1947 года.

И кто же сидел в зале тем вторничным днем? Не кто иной, как Карла Хёкер; отчет об этом концерте является второй записью в ее ныне прославленном дневнике о катастрофических событиях 1945 года (опубликованном впервые лишь в 1984 году):

В полдень мы садимся на S-Bahn и едем до Адмиральского дворца, варьете, отделанного поблекшим малиновым плюшем. Сейчас там проходят концерты Фуртвенглера — потому что это единственный сохранившийся большой зал. Из-за постоянных воздушных тревог по вечерам концерт начинается рано, около трех часов. Зал набит битком! Во второй части Симфонии Моцарта [№ 40 соль минор] наступает жуткий момент: гаснет электричество. Лишь несколько аварийных лампочек льют свой голубоватый свет на Фуртвенглера, продолжающего дирижировать теми музыкантами, которые не прекратили игру. Потом звучание ослабевает, остаются лишь первые скрипки, способные исполнять еще некоторое время по памяти <…> Фуртвенглер оборачивается, оглядывает публику и замолкший оркестр. Медленно опускает палочку. Уходит. Музыканты следуют за ним.

Но зрители остаются на месте, за исключением нескольких человек, вышедших во двор покурить. А оркестранты с серыми лицами, между серыми драпировками над сценой, сбиваются в кучу вокруг Фуртвенглера, как испуганные звери. Нетрудно догадаться, о чем думает он, как и все остальные. Всё кончено.

Однако примерно через час свет снова загорается. Звенит звонок. Зрители возвращаются на свои места, на сцену выходит оркестр. Гобой in А. Они настраиваются. Многие слушатели, должно быть, вспоминают, как и я, о прерванной мелодии Моцарта, которая, кажется, все еще парит в зале, словно вопрос, оставшийся без ответа. Если концерт был прерван, принято повторить последний номер. Но на сей раз никто не удивлен, что Фуртвенглер дает сильную долю для симфонии Брамса. Как будто моцартовской красоте, воплощению блаженства, больше нет места в этом городе [35, 13–14].

Выступление Фуртвенглера и его оркестра в тот невообразимый момент, когда отчаяние смешалось с бунтом, конечно же, не отличалось красотой, но благодаря чудом уцелевшей записи финала можно услышать его поразительную дикость. Все его участники играли в буквальном смысле так, как будто завтра уже не наступит. Музыка создает невыносимое напряжение, решительно отрекается от брамсовской сдержанности и расслабленности; в своей яростной субъективности она поражает ошарашивающими крайностями темпа (и в ту, и в другую стороны), значительно выходя за рамки приличия, которые Фуртвенглер строго отстаивал в более спокойные времена.

В свете этой прощальной речи военной поры прежние придирки Фуртвенглера к «рванным» исполнениям воспринимаются с печальной иронией. В одном из своих самых известных эссе «Казус Вагнер, в свободном изложении вслед за Ницше» («Der Fall Wagner, frei nach Nietzsche») Фуртвенглер возлагал вину за подобные эксцессы на пагубные последствия бездумной «традиции», предупреждая:

Оттенки эмоций, которые вначале передавались приглушенно, мягко, с чуткой сдержанностью, со временем становятся все более грубыми и вульгарными. Небольшое замедление темпа, например, превращается в гигантское ritardando, а легкие задержки на отдельных нотах — в последовательность фермат. Таков закон традиции: чем больше лет она насчитывает, тем более преувеличенной становится ее экспрессия [30, 95].

Но ошеломляющие гиперболы в этом брамсовском финале среди финальной агонии войны рождены не традицией, а моментом. Впоследствии к Фуртвенглеру вернулись трезвость и самообладание, о чем свидетельствуют девять полных записей Первой Брамса, осуществленных им в период между 1947 и 1954 годами. Ни в одной из них не проявились та крайняя степень мучительности и взволнованности, которой он достиг во время войны, в своем последнем выступлении в обреченной столице, или крайняя степень того, что Толстой называл «заразительностью» — охватывающей слушателя даже сегодня, отчасти благодаря присутствию у Брамса в финале аллюзий на гимны и хоралы; эти коллективные жанры, предполагающие личное участие, с особой конкретностью и настойчивостью воплощают то, что Фуртвенглер считал главной целью музыки. «С каждым исполнением, — писал он о Пятой Бетховена, — возникает своего рода идеальное братство» (или «сообщество» — «Gemeinschaft» [29, 57]; о «заразительности искусства» см. главу 15 эссе Льва Толстого [10, 445–447]). Еще в большей степени это относится к «Десятой Бетховена», сыгранной здесь in extremis29.

Подтверждая ценность музыки как совместного опыта, эти слова опровергают другое излюбленное романтиками представление — мысль об оторванности искусства от социального мира с его подчас кровавыми превратностями. Самая кровопролитная из всех войн привела величайшего классического музыканта в стране с наиболее выдающимися традициями классической музыки к вершинным исполнениям; с некоторой точки зрения их можно было бы назвать гротескными, но при этом они устанавливают стандарты такого общения со слушателями, от которого разрывается сердце, — впоследствии ни сам Фуртвенглер, ни какой-либо другой симфонический дирижер не смогли и близко подойти к чему-то подобному.

Можем ли мы благодарить Бога за этот дар, не поблагодарив Его за войну? Обладая сегодня возможностью «подслушивать» этот катастрофический момент в истории Германии и немецкой музыки, мы испытываем смешанное чувство вины и признательности. Адекватно услышать и описать подобные вещи можно только в их контексте, и мне трудно представить себе более оглушительное подтверждение получившему ныне широкую известность призыву Кэролин Эббейт, обращенному к музыковедам, — дополнять изучение текстов изучением их исполнений или даже отдавать предпочтение последнему [14]. Убедительность этого призыва определяется тем, что каждое исполнение, будучи актом уникальным, обладает еще большей конкретностью и специфичностью контекста, чем сами музыкальные тексты. Звучащие документы, подобные выступлениям Фуртвенглера во время войны, — кладезь смысла, или, точнее, значения. Они не дают нам забыть о том, что и у музыки всегда должно быть свое место.

Список источников

- Вебер М. Наука как призвание и профессия // М. Вебер. Избранные произведения / пер. с нем. М. И. Левиной, А. Ф. Филиппова и П. П. Гайденко; сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова; предисл. П. П. Гайденко. М. : Прогресс, 1990. С. 707–735. (Серия «Социологическая мысль Запада»).

- Витгенштейн Л. Философские исследования / пер. с нем. Л. Добросельского. М. : АСТ, 2018. 352 с. (Серия «Философия — Neoclassic»).

- Гадамер Х. Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики / пер. с нем. М. А. Журинской, С. Н. Земляного, А. А. Рыбакова, И. Н. Буровой; общ. ред. и вступ. ст. Б. Н. Бессонова. М. : Прогресс, 1988. 704 с.