Ричард Тарускин: «Мои лучшие деяния — те, что встречали худший прием»

Ричард Тарускин: «Мои лучшие деяния — те, что встречали худший прием»

В марте 2019 года Ричард Тарускин приехал в Санкт-Петербург на Международную конференцию «Римский-Корсаков — 175. Год за годом». 20 марта на Факультете свободных искусств и наук СПбГУ он прочел лекцию «Римский-Корсаков догоняет» (в рифму к своей предыдущей лекции «Догоняя Римского-Корсакова», прочитанной ровно за девять лет до того — 20 марта 2010 года). Лекция была посвящена Третьей симфонии Римского-Корсакова и тому, как в период между 1872 и 1885 годами композитор «догонял» самого себя в роли профессионального композитора и преподавателя. Аннотация гласила: «Сравнение двух версий симфонии позволяет выдвинуть предположения о том, что он узнал за то время, когда был (как он выразился в “Летописи моей музыкальной жизни”) “лучшим учеником консерватории”, — а также о том, что теперь он был готов преподавать двум поколениям русских композиторов, включая Стравинского, который затем учил всю Европу тому, чему его научил Римский-Корсаков». После лекции Тарускин провел день в Доме творчества композиторов в Репино. Мы решили снова, как в 2011 году, поговорить об изучении русской музыки и о музыковедении в современном мире, о том, что значит быть исследователем, и о связи музыки и общества. И приезд Ричарда Тарускина, и большой разговор с ним оказались последними.

— Начнeм с того, что вы сказали о холодной войне, — что это горячая тема, но из нее исчезает музыкa?

— Нет, я говорил о том, почему считаю холодную войну столь важной. Прежде всего потому, что она выстраивает контекст музыки последних пятидесяти лет куда лучше любого другого подхода, а также потому, что крайне важны институции и среда, в которых работают музыканты. Меня интересует то, как люди работают. Чего мне всегда не хватало в традиционных историях музыки, на которых я вырос, так это людей, которые написали музыкальные произведения, — казалось, что эти произведения существовали всегда, сами по себе. Я хотел понять, как люди их создают. Но люди не работают абсолютно независимо — они находятся в какой-то среде, которая предоставляет им возможности, но и ограничивает их выбор. И институции времен холодной войны предлагают прекрасную оптику, чтобы рассмотреть эти возможности и ограничения, заставлявшие музыкантов поступать так, а не иначе. В дальнейшем эту оптику можно использовать и для интерпретации произведений, и как способ понять эволюцию стиля. Так что музыка, несомненно, входит в эту картину.

Говоря про исчезновение музыки, я подразумевал нынешнюю тенденцию помещать музыку в контекст «науки о звуке» (sound studies), где она изучается уже не как художественный объект, а как один из аспектов окружающей среды. Никогда не понимал, что привносит в понимание музыки такой подход. Из-за этого меня можно счесть старомодным музыковедом, ведь цель музыковедения я вижу в том, чтобы помочь нам понять наши музыкальные привычки и вкусы, понять, как музыка стала такой, какая она есть, — но всегда сосредотачивая внимание на самой музыке. Вот почему я считаю, что нам стоит изучать институции: они могут пролить свет на главный объект нашего интереса. Мы не можем подобраться к объекту напрямую: необходимо найти исследовательскую стратегию, которая бы объясняла, почему всe так, а не иначе. Всегда этот вопрос: «почему?»

— Для нас это болезненный вопрос. Когда речь заходит о социологии — в классе или в общении с коллегами, — я ощущаю сопротивление аудитории. Боюсь, здесь этот подход не принимается, потому что советский травматический опыт по-прежнему влияет на настоящее, а в него входит неприятие всего, что навязывалось марксистско-ленинской идеологией и кафедрами общественных наук. И при упоминании о социологии музыки нередко вспоминают только вульгарный социологизм.

— Вы знаете, что меня в этом обвиняли?

— Знаю, к сожалению. Каков же рецепт? Как осознать и преодолеть эту травму, чтобы она не определяла сегодняшнюю науку и образование, не ограничивала все новые поколения студентов и ученых?

— Никто не хочет меняться. Когда достигаешь определенного возраста, у тебя уже есть свой modus operandi и ты хочешь его придерживаться. Я очень внимательно следил за тем, чтобы оставаться открытым к новым для меня вещам, однако, как явствует из моего предыдущего ответа, для меня тоже существуют какие-то границы. Но знаете, в девяностые годы случилось чудесное превращение: когда музыковеды с советским образованием получили возможность смотреть на вещи вне социальной оптики, все они захотели именно этого. А в моем академическом окружении, где все исследовали музыку только с точки зрения технологии и формы (а если ты смотрел на нее как на социальное явление, это означало, что ты марксист или коммунист), мы внезапно обрели свободу делать то, что прежде казалось невозможным. Некоторое время казалось, что западное и постсоветское музыковедение просто поменялись местами.

Но сейчас уже нельзя делить все на чeрное и белое, поскольку происходит сближение и взаимопроникновение. Я вижу сближение повсюду и считаю, что это самое замечательное, что может произойти. Важнейшее сближение происходит между музыковедением и этномузыковедением. Этномузыковедение всегда рассматривает явления в культурном контексте. Ранее мы ощущали, что у этномузыковедов есть склонность слишком точно следовать модели антропологии и рассматривать творчество конкретных музыкантов c такой высоты, что его уже почти не видно и не слышно. Однако этномузыковеды становятся более историчными: они обращают больше внимания на то, как музыканты творят музыку, больше интересуются техникой... не скажу «композиции», поскольку в большинстве мировых культур нет такого разрыва между композицией и исполнением, как в западной культуре, но целью исследования теперь является музицирование, само создание музыки. Оно всегда находилось в центре нашего внимания как историков, но сейчас мы смотрим на создание музыки в более широком контексте.

Таким образом происходит сближение. Это хорошо для обеих сторон, и мне кажется, так же должно произойти и с бывшими восточным и западным научными стилями.

И вообще мне больше не нравится называть нас «Западом». Помехой для российских музыковедов остается (и это тоже больная тема) деление на «русскую» и «зарубежную» музыку, рано или поздно оно исчезнет. Я выдвинул этот тезис в своей лекции [«Римский-Корсаков догоняет»], но понимаю, что произойдет это нескоро. То, что я говорил о Римском-Корсакове, — пример того, что мне хотелось бы видеть в музыковедческих работах. Я говорил о теории музыки, о гармонии музыкального произведения, но я говорил и о том, как институциональное окружение Римского-Корсакова определило выбранное им направление. Так что я опирался как на подробный технический анализ, которым музыковеды всегда занимались, так и на социологическую, или, если угодно, институциональную, точку зрения завтрашнего дня и пытался заставить их работать заодно, а не друг против друга.

— Что касается русского и зарубежного, то, чтобы разобраться в этом вопросе, я написала статью [6], а сегодня в дополнение к ней я бы заметила, что в этом году исполняется семьдесят лет той травме, которая была нанесена нашему музыковедению. Но если в прошлом году не отмечался юбилей 1948 года, то о нем хотя бы известно более или менее широко (хотя каждый год я убеждаюсь, что многие студенты на моих занятиях слышат о нем впервые), тогда как про 1949 год знают единицы.

— А что конкретно произошло в 1949 году?

— «Суды чести» над музыковедами, прежде всего по обвинениям в «низкопоклонстве перед Западом», которые выдвигались в кампании «борьбы с космополитизмом». На мой взгляд, это был водораздел в истории нашего музыкознания; последствия этой травмы ощутимы и сейчас, в двадцать первом веке. Именно тогда само слово «зарубежное» заняло такое место в русском языке. Этим определялось изучение всей музыки — и западной, и русской, в которой более нельзя было видеть европейский контекст, европейские связи и влияния. А также соотношение теории музыки и истории музыки, которой неизбежно пришлось идти на бо́льшие компромиссы. Поэтому я не уверена по поводу движения крест-накрест, о котором вы говорите. Были официальные требования к социологическому и идеологическому содержанию работ (прежде всего исторических), но была ниша, в которой могли укрыться музыковеды, и этой нишей была теория музыки.

— Точно. Я припоминаю, что даже писал об этом в своей лекции для Чикаго и упоминал о книге Татьяны Букиной [1]. В конце концов пришло понимание, что целостный анализ музыкальных произведений — своего рода дымовая завеса, ограждающая музыковедение от политического вмешательства. Вот почему существует эта фобия по отношению к социальной оптике.

— Именно. Но что нам делать сейчас, семьдесят лет спустя? Мнение о том, что музыковедческая дипломная работа без анализа неприемлема, до сих пор распространено; нельзя посвятить ее, например, музыкальной институции.

— Я сказал бы то же, что говорю своим студентам: «Никто не запрещает вам заниматься и тем, и другим подходом; фокус в том, чтобы они подпитывали друг друга, работали сообща, — каждого из них по отдельности недостаточно». Если создалось впечатление, будто я считаю обмен позициями, произошедший в 1990-е годы, благом, то это не так. Сближение — вот благо. Я считаю правильным двигаться с обеих сторон и постепенно осознавать, что здесь нет «либо — либо». В конце концов мы хотим прийти к «и то, и другое». Собственно говоря, так и строится хорошая исследовательская стратегия. Окружающая среда проливает свет на конкретное произведение, а оно, в свою очередь, проливаeт свет на силы, способствовавшие его созданию.

— У вас была возможность понаблюдать за состоянием музыковедения здесь, хотя бы в исследованиях творчества Римского-Корсакова или в других исследованиях последних лет?

— На конференции? Насколько мне известно, выборка была случайной, поэтому я не считал возможным делать выводы. Но я прослушал много докладов, которые напомнили мне доклады на других конференциях: в них содержался попросту перечень фактов. Без какого-либо анализа такие доклады представляются мне лишь зародышем идеи, а не еe воплощением. Но, знаете ли, любой, кто выдаeт нечто подобное, понимает, что нужно было сделать больше. Без тезиса нет настоящего результата.

— Вы имеете в виду идею, концепцию?

— Да, мотивирующий вопрос. Причина, по которой ты делаешь обзор своих примеров или ставишь их в ряд, заключается в том, чтобы найти ответ на этот вопрос. А когда вопроса нет, получается: «О! Посмотрите, какие красивые картинки!» У нас такие описи тоже встречаются. Но я не буду судить о состоянии дел в целом по тому, что я прослушал много подобных докладов.

— Хотелось бы услышать ваш комментарий о положении дел в исследованиях русской музыки.

— Они становятся все лучше и лучше! Что я могу сказать? Есть несколько превосходных исследователей; некоторых обучал я, но, конечно, не всех; и уже не редкость, когда кто-то на Западе изучает русскую музыку. Я продолжаю говорить «Запад», хотя я не хочу больше так говорить. Скажем так: нерусскоязычные исследователи проделывают сегодня хорошую источниковедческую работу, приезжают в Россию, чтобы поработать с источниками. Взгляните на моих учеников: Эмили Фрай, Питера Шмелца, Анну Нисневич. Есть Саймон Моррисон, есть Даниил Завлунов. Есть целое поколение людей, которые, на мой взгляд, опровергают существование какой-либо стены между нынешними исследованиями русской музыки и общим западным музыковедением. Есть также отряд из Великобритании, например наша дорогая Марина [Фролова-Уокер], с которой мы только что виделись; есть еe ученики и коллеги, есть Полин Фэрклоф. Всe идeт прекрасно.

— Рада за вас и за нас. Как бы вы определили разницу между теми исследователями, кто начал своe образование в России, и рожденными в Америке или Англии?

— Посмотрите на Марину. Мне кажется, она воспринимала себя немного как еретичку, когда начинала писать о русской музыке в Англии. Но я думаю, что она как раз иллюстрирует то сближение, о котором я говорю. У нее было преимущество: она гораздо лучше знала русский репертуар, чем большинство западных ученых. И очень быстро уловила институциональный подход. Я помню, как читал ее еще не опубликованную статью о советском проекте формирования национальных музыкальных школ в республиках [4] и подумал, что она прекрасно выдержала баланс между институциональным и индивидуальным. Теперь она может обучать студентов тем же установкам. Я не знаю, было ли у нее еще какое-то преимущество, кроме того, что ей не пришлось изучать язык для этого исследования и что она знала музыку, которую большинство здесь не знает. Но она направила в эту сферу своих учеников, так что теперь многие из них знают музыку очень и очень хорошо.

Мне кажется, Марина поначалу была настроена очень скептически по поводу своего консерваторского образования. Меня всегда поражало, что люди, воспитанные в среде, навязывавшей им определенную точку зрения, могут обрести такую независимость от нее, как только им предоставится шанс. Но, с другой стороны, я смотрю на своих студентов, на себя самого — я ведь тоже учился в обстановке, где насаждалась определенная точка зрения, которую я в конце концов отверг, как и ряд других ученых моего поколения, так что, думаю, это не обязательно нечто такое, что происходит только на Западе или на Востоке.

Если ты приходишь к пониманию — не столько с помощью образования, сколько в его процессе, — что учeный по определению скептик, тогда, я думаю, где бы ты ни учился, ты в конечном итоге начинаешь работать, не полагаясь на авторитет своих профессоров или готовых знаний, но и не обязательно их отрицая, всегда в соответствии с собственными эмпирическими стандартами; ты наблюдаешь независимо, а затем на основе своих наблюдений делаешь собственные выводы. Иногда они будут совпадать с тем, чему тебя учили, но не всегда. Вот что, как мне кажется, делала Марина, и что она смогла делать открыто, лишь покинув Россию. Первой еe работой, которую я прочитал, была статья о «Руслане и Людмиле» [5].

— Это тоже болезненный — или проклятый — вопрос, потому что скептический, или критический, подход, на мой взгляд, редко приветствуется. Как и собственно музыкальная критика, как и критическое отношение к литературе. Как мне сказал один молодой учeный, от него не ждут, что он начнет с критики Асафьева.

— Не всe, что я слышал на конференции, соответствует этой модели. Лобанкова, например.

— Да, но Екатерина Лобанкова как раз из той институции, которая гордится иными традициями, — это Высшая школа экономики, а не консерватория.

— Повезло ей. Но знаете... должно быть, у неe ещe и открытое, независимое мышление. Я думаю, что образование в целом обычно консервативно. Забавно, что люди, вчера вершившие революцию, сегодня ратуют за подчинение традиции. Есть определенная теоретическая модель, считавшаяся еретической в американском музыковедении лет тридцать назад, когда открыли Теодора Адорно и очень противились его версии социологии, а в итоге она стала стандартом. И теперь это то, чему нужно противиться! Такова институциональная инерция. Но что не даeт институциям и образовательной системе окончательно увязнуть в трясине, так это то, что всегда найдутся люди с независимой и критической точкой зрения. Будем надеяться, что их не удастся заглушить и однажды они начнут писать убедительно и сами станут влиятельными учеными, но тогда им грозит опасность стать новыми ортодоксами.

Я очень хорошо осознавал это, когда преподавал. Когда я стал старше и мои волосы поседели, когда я уже много публиковался, я непроизвольно начал говорить авторитетным голосом, и мои студенты, которые в мои молодые годы охотно спорили со мной и бросали мне вызов, стали более пассивными. Я начал замечать такие, например, случаи: скажу им что-то вроде «не подчиняйтесь авторитетному мнению, используйте собственную способность к наблюдению» — и вижу, как они записывают: «Не подчиняйтесь авторитетному мнению». Тогда я осознал, что более не являюсь тем, кто эффективно развивает независимое мышление. Я шутил на эту тему и просил: «Пожалуйста, всегда говорите мне, что я делаю не так». Но это становилось всe сложнее и сложнее. В том числе поэтому, как мне кажется, люди должны уходить на пенсию, когда они становятся слишком старыми, чтобы им можно было задавать вопросы.

Надеюсь, что любой, кто занимается тем, чем я занимался в Беркли, в достаточной степени скептик — каким я хотел быть и в течение какого-то времени был. Я всегда старался представить достаточно широкий спектр мнений, обычно со всеми крайностями, чтобы мои студенты понимали, что громким высказываниям не обязательно верить лишь из-за их громкости. Впрочем, я готов признаться, что обстановка в России представляется более авторитарной, чем у нас в Америке. Но всегда есть опасность, что те, кто ставят авторитеты под сомнение, сами ими же и станут, так что им следует быть осторожнее.

***

— Хочу спросить про русскую музыку как тему исследования. Помню, в конце девяностых я взяла интервью у британского композитора Джерарда Макберни, и оно ушло в печать под заголовком «Русская музыка им надоела»: он имел в виду, что появилось слишком много российских исполнителей, а русский репертуар, который в начале девяностых исполнялся часто и вызывал интерес, стал звучать реже.

— Речь шла о британской публике?

— Да. Я помню также, как Марина Фролова-Уокер рассказывала мне, что на вопрос абитуриентам кембриджской аспирантуры: «Почему вы сюда поступаете?» — она регулярно получала ответ: «Из-за Шостаковича». Как обстоят дела сейчас?

— Всякий раз, когда кто-нибудь поступал в Беркли и говорил такое, я отклонял его кандидатуру. Они хотели изучать исключительно Шостаковича, а я знал, что на самом деле они хотят изучать Волкова. Нет, мы никогда не брали тех, кто был помешан на Шостаковиче. Но я не сказал бы про русскую музыку «нам надоело», потому что вокруг всегда было много русской музыки. Парадокс: в музыковедении русская музыка отсутствовала, однако в концертном зале ты слышал только еe.

— Как итальянская опера!

— Именно. Она всегда была очень популярна, и это было великим разочарованием для музыки XX века, когда академический канон и исполнительский репертуар полностью разошлись, так что в классе ты тратил всe время на изучение музыки, которую снаружи этого класса никто никогда не слушал. А большинству из нас все-таки нравилась исполнявшаяся музыка, и это было ещe одно важное изменение: мы начали изучать музыку, которую любили. Джозеф Керман считал, что это его заслуга, поскольку, когда он учредил журнал «Музыка XIX века», вдруг оказалось, что это в порядке вещей — изучать музыку, которая тебе нравится, а не ту, которая, как ты думал, должна тебе нравиться. Так далеко я бы не зашeл. Но знаете, некоторым из нас действительно нравилась музыка, входящая в академический канон, а Стравинский всегда присутствовал и там, и там. Он представлял собой важное исключение, заняв место и в академическом каноне, и в репертуаре, и тем самым становился еще привлекательнее для меня. Так что с Джерардом Макбeрни я не соглашусь.

— Хорошо, но если мы возьмeм тридцать лет: девяностые, нулевые, десятые, — каков был рельеф? Как менялся интерес к русской музыке как к объекту научных исследований?

— В девяностые был большой период открытий, который, думаю, продолжается до сих пор.

— То есть интерес не снизился?

— Думаю, нет. Может, я просто оптимист, но в девяностые годы был настоящий взрыв, потому что... Я тогда был в Сан-Франциско, а Валерий Гергиев стал главным приглашeнным дирижeром Оперы Сан-Франциско — это первое, что он сделал за пределами России. Вы знаете, я всегда говорю о подарках судьбы, но не думаю, что когда-либо рассказывал об этом подарке. Я тогда только что приехал работать в Беркли, в оперном театре обо мне знали, и они попросили меня делать превью для их оперной гильдии. В первый год моего пребывания там они ставили «Леди Макбет Мценского уезда» со своим предыдущим дирижeром Джоном Причардом. А затем появился этот новый, молодой и энергичный русский парень Гергиев и привeз и «Войну и мир», и «Обручение в монастыре», и «Огненного ангела» — хотите верьте, хотите нет. Их никогда не ставили в Америке. Даже «Дуэнья» не была известна в Америке. Единственной оперой Прокофьева, которую, полагаю, все в Америке знали, была «Любовь к трeм апельсинам», но и ее ставили нечасто. Из Римского-Корсакова все знали только «Золотого петушка». Гергиев привез «Царскую невесту» — для вас в этом нет большого события, но именно тогда эта опера обрела популярность на Западе. На Западе… Ладно, в Америке.

Что еще? «Китеж» — думаю, величайшая из опер Римского-Корсакова и самая дорогостоящая для постановки, тем не менее они еe все-таки поставили. А самой большой сенсацией стала опера «Руслан и Людмила», которую на американской сцене не видели никогда. Людмилу пела Анна Нетребко — это была еe первая роль в Америке и начало ее международной карьеры, 1995 год. Все были в восторге! И единственная причина, по которой «Руслан» больше не идет в Сан-Франциско, заключается в том, что Гергиев больше там не дирижирует. Как только он был ангажирован Метрополитен-оперой, они тут же настояли, чтобы он больше нигде не выступал. Так мы его потеряли. Но он был с нами в девяностые, и у меня внезапно появилась и такая работа — каждый год делать превью про очередную русскую оперу. Так что случился действительно «большой взрыв», но сейчас он уже не кажется чем-то необычным. Многие русские дирижeры работают на Западе. Да, от привычки использовать это слово избавиться не так-то просто, но если я скажу «за пределами России», смысл не изменится. Знаете, иногда это так забавно; я часто рассказываю, как однажды открыл журнал «Музыкальная жизнь», на который был подписан, и узнал о «дебюте господина Кисина на Западе — в Токио». Так что такое Запад? Но привычка к этому слову сильна, и от нее нужно избавляться постепенно.

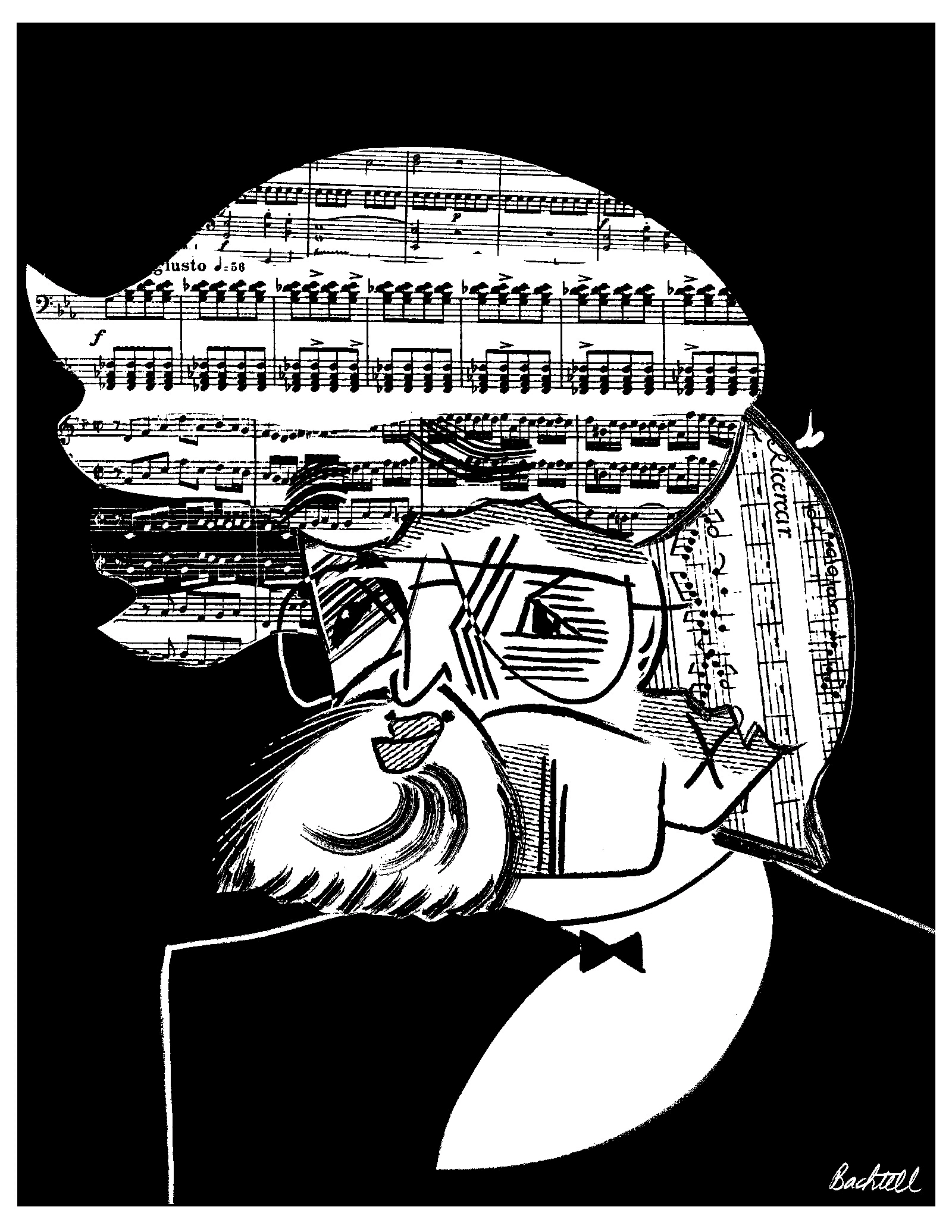

Art by Tom Bachtell

Источник nybooks.com (New York Books)

— Это и есть «зарубежный» дебют.

— Верно, но это ничего не значит. Это вредное противопоставление «Россия versus Запад». Надеюсь, что Россия всe же часть Запада.

— И я надеюсь, но…

— Вот именно: но. Я знаю, что она — часть Запада, потому что однажды я был на конференции в Индии, куда меня пригласили, чтобы я говорил о западной музыке. А говорил я там о русской музыке. Так что на этой конференции Россия была Западом — из-за меня.

***

— В три ваши последние книги вошли тексты, написанные для лекций и выступлений на конференциях, для общих журналов и для «Нью-Йорк Таймс»...

— Это происходит все реже. Две книги, в которых было такое сочетание, это «Опасность музыки» [11] и «О русской музыке» [9]. Но я перестал писать для «Таймс», перестал писать более популярные эссе, потому что мои редакторы ушли на пенсию, а освещение классической музыки в западных СМИ — американских СМИ — к сожалению, значительно сократилось. «Нью-Йорк Таймс» выделяет на это гораздо меньше места, чем раньше; там теперь гораздо меньше внештатных авторов; впрочем, к счастью, в «Таймс» все ещe работает пара хороших критиков. Там есть пространство и для других авторов, но не думаю, что стану одним из них, поскольку там больше нет моего редактора, с которым мне так нравилось работать.

Так вот, в книге «Русская музыка дома и за рубежом» [10] нет ничего, что было бы впервые напечатано в «Нью-Йорк Таймс». В основном это доклады на конференциях. А в книгу, которая сейчас в печати и называется «Проклятые вопросы» [8], входят исключительно основные доклады (keynotes) и тексты других выступлений перед профессиональной аудиторией. Так строится моя карьера — или так она заканчивается. У меня достаточно материала на ещe одну книгу после «Проклятых вопросов», но поскольку я перестал преподавать, сейчас я в основном занимаюсь тем, что читаю, пишу и путешествую. И мое чтение и писательство — это подготовка к моим путешествиям. Я готов к тому, чтобы проводить больше времени дома и заниматься настоящими книгами, но следующие две книги будут включать в основном доклады на конференциях, обычно в более полном объеме, — вы знаете, что пишу я длинно, поэтому на конференциях обычно представляю лишь часть подготовленного материала. Но когда я пишу книгу, когда я ее собираю, я могу вставить полные версии текстов.

— Да, но ваш график конференций настолько насыщен и разнообразен, что, думаю, будущим книгам он не повредит.

— Нет, как я сказал, мне хватит ещe на одну книгу после той, что готовится сейчас. Я так люблю путешествовать — собственно говоря, я наслаждаюсь этим прямо сейчас. Сижу с вами и болтаю на досуге, уже прочитав свой доклад. Мы с вами сидим и пьeм чай в Репино. Вот моя жизнь сейчас и вот что мне больше всего нравится. Но она слегка суматошная. Когда я дома, я почти всегда волнуюсь по поводу следующей поездки. Правда, теперь мне кажется, что их будет чуть-чуть меньше. Будет больше времени — возможно, на написание более масштабных книг.

— Возвращаясь к «The Danger of Music»: не слишком искушенный читатель этой книги не почувствует большой разницы между научными статьями и журналистикой, хотя разница, безусловно, есть.

— Разница в том, что в статьях для «Нью-Йорк Таймс»...

— ...никаких сносок.

— Никаких сносок, никаких нотных примеров, никаких специальных терминов. И это прекрасная школа письма. Писать о важных музыкальных вопросах серьeзно, со всей ответственностью и не использовать никакой специальной терминологии, представлялось мне не то чтобы невозможной, но очень сложной задачей. А решение очень сложной задачи — это то, что позволяет тебе совершенствоваться как писателю. Знаете, если бы у всех моих студентов был опыт написания статей для «Нью-Йорк Таймс», они все стали бы сильнее и как ученые.

— Мне представляется, что это одна из важнейших задач. Каковы сегодня инструменты и форматы публичного музыковедения?

— Это сложный вопрос. Из-за того, что пространство, отведенное музыке в медиа, сокращается, остаeтся всe меньше места для чего-либо помимо рекламы и рецензий. В «Нью-Йорк Таймс», например, речь идет только о текстах перед концертом и после концерта, причем написанных в таком ключе, чтобы привлечь людей на концерт. И в этом я вижу опасность. Музыковедение не должно ничего рекламировать. У музыковедения должны быть свои цели, которые предполагают скорее скептицизм, вопросы, проблематизацию, а не похвалу, — потому что это заставляет людей думать. Читая текст, люди начинают задумываться о том, что написал автор. И даже если они с ним не согласны, они больше вовлечены в материал, который пишется ради того, чтобы привлечь публику на концерт.

Когда я начал писать для «Таймс», я решил заострять противоречия. Из всех моих статей в «Таймс» о русской музыке лучше других запомнились те, в которых я как будто нападал на русскую музыку. Например, был текст, в котором я резко критиковал Гергиева за исполнение «Здравицы» Прокофьева на фестивале в Нью-Йорке. Я на этом фестивале не присутствовал, потому что был в это время в Калифорнии. Но я бывал на таких концертах, где публика не обращает внимания на смысл слов и уж точно не обращает внимания на условия ее заказа, однако откликается на красоту музыки, на ее эстетические качества. Прокофьев был великим композитором. И вот мы, сытые американцы, понятия не имеющие, о чeм эта музыка на самом деле нам говорит, рукоплещем. Мне было не по себе наблюдать за этим.

— А разве об этом не говорилось в программке, в лекции, во вступительном слове перед концертом?

— Нет, не говорилось. Хотя, конечно, именно там следует поднимать такие вопросы. Но если никто другой не собирается это сделать, тогда это сделаю я, в «Нью-Йорк Таймс». Вступительного слова не было. Аннотация была — я ее видел, потому что вынужден был заглянуть в нее впоследствии, когда ее автор написал жалобу в «Таймс» на мою статью. В аннотации утверждалось: «О да, Прокофьеву пришлось пожертвовать своими принципами, сочиняя такую музыку, но качество музыки превосходит...» Во-первых, ничем Прокофьев не жертвовал, он был циником, и в этом [выполнении таких заказов] видел законную плату за свои привилегии. Во-вторых, да, музыка действительно хороша, но это лишь усугубляет проблему. Если бы мы могли просто сказать, что политически ангажированная музыка сильно уступает той музыке, которая пишется из бескорыстных эстетических побуждений, тогда проблемы бы не было. К сожалению, великая музыка пишется для обеих целей, равно как и плохая музыка. Есть масса ужасной «чистой», или абсолютной, музыки. Есть скучные симфонии и есть прекрасные оды Сталину. Вот в чем проблема. И если мы хотим осознать опасность музыки, кто-то должен быть готов написать об этих проблемах. Эту задачу я взял на себя, поэтому у книги такое название.

— Уточните, пожалуйста: смысл был в том, чтобы не исполнять эту музыку или в том, чтобы исполнять ее с необходимыми пояснениями?

— Конечно же, второе. Конечно, речь шла о том, что музыку нужно исполнять, но нужно ещe и понимать еe. Чтобы концерт был не только эстетически приятным, но и служил просвещению. Я не вижу в этом противоречия, в отличие от многих других людей.

— Положим, в газетах обсуждать такие вопросы теперь невозможно. А в музыкальных журналах? У нас «Музыкальная академия» продолжает говорить о таких вещах, как и «Музыкальная жизнь»; мои выпускники пишут об этом в буклетах оперных спектаклей и фестивалей — такие буклеты могут включать весьма острые статьи.

— Могут — но включают ли?

— Они стараются, да.

— Да? Замечательно, потому что такого сейчас всe меньше и меньше.

— Я понимаю остроту реакции на подобные тексты, особенно если речь идет о реакции изнутри театра, но это опять же свидетельствует об отсутствии привычки к критическому взгляду, независимому суждению. Высказать замечания в адрес классика или классического произведения — значит покуситься на святое.

— Самый острый текст, который я когда-либо написал о русской опере, был о «Леди Макбет», и этот текст получил некоторую известность, поскольку в нeм я указал на сходство между тем, как рисует события повести Шостакович, и официальными сталинистскими взглядами. Несмотря на то что мы считаем эту оперу одной из жертв сталинского музыкального истеблишмента, она превращает историю Лескова в историю классовой борьбы. В любом случае таков был мой тезис, очень спорный и многими осуждаемый. Но этот текст был написан для оперного буклета. А известность он получил, когда его напечатали в «Нью Репаблик» — журнале преимущественно политическом [12]. Написал же я его для оперного театра Сан-Франциско. Когда я прислал текст очень умной женщине, которая редактировала буклет, я спросил: «Хм, ну и что ты об этом думаешь?» Она ответила: «Не волнуйся, к тому времени, когда люди это прочтут, они уже купят билеты и будут сидеть в театре, ожидая поднятия занавеса. Пускай читают, что хотят, мы от этого не пострадаем». Я решил, что это прекрасно и что она очень мудра и открыта к подобным вещам. Не думаю, что во многих оперных домах отреагировали бы так же.

Время от времени этот текст перепечатывали в других театрах. В последний раз — в Мюнхене; они попросили у меня разрешения перепечатать текст, а затем драматург спектакля написал мне: «Мы обожаем этот текст, поскольку он представляет столь оригинальную точку зрения на оперу, которую, по нашему мнению, нужно слушать снова и снова. Но всe же это слишком жeстко по отношению к Шостаковичу. Не могли бы вы добавить что-то, что объясняло бы, почему мы все-таки должны слушать эту оперу?» Само собой, это замечательная опера, поэтому и возникает проблема. Если бы опера была плохая, ее бы больше не ставили и она бы канула в Лету вместе с тем историческим периодом, когда была написана. Однако она пережила свое время, и поэтому для нас она может значить нечто иное, чем для людей того периода. Тогда драматург мне говорит: «Можете именно это и написать?» Я отвечаю: «Ну, попробуйте сами написать за меня заключительный параграф, и, если он мне понравится, я поставлю под ним свою подпись».

Что он и сделал. Ситуация получилась слегка щепетильная, но он всe же хотел опубликовать спорные высказывания или, возможно, спровоцировать спор. Это кажется мне гораздо более ценным, нежели стремление всегда все преподносить в привлекательном свете. Когда я приводил своих читателей в ярость, я всегда чувствовал, что в каком-то смысле делаю доброе дело. Потому что раз они бросались защищать ту же «Леди Макбет», то эта музыка для них что-то значила, они были движимы чувством вроде такого: «Мы любим это, мы не хотим, чтобы у нас это отобрали», — чего я, конечно, никогда и не собирался делать. Так что я всегда считал, что мои лучшие деяния — это те, что встречали худший приeм.

Расшифровка Анны Власенковой, перевод Дениса Тухватуллина, редакция перевода Ольги Манулкиной

Список источников

- Букина Т. В. Музыкальная наука в России 1920-x — 2000-х годов. Очерки культурной истории. СПб. : РХГА. 2010. 192 с.

- Манулкина О. Б. Ричард Тарускин: «Я привык к негативным комментариям» // Openspace. 11 ноября 2011. URL: http://os.colta.ru/music_classic/events/details/31783 (дата обращения: 28.08.2022).

- Манулкина О. Б. «Русская музыка всем надоела». Интервью с Джерардом Мак-Берни // Коммерсантъ. № 234. 16 декабря 1998. С. 9. URL: https://kommersant.ru/doc/210585 (дата обращения: 28.08.2022).

- Frolova-Walker M. «National in Form, Socialist in Content»: Musical Nation-Building in the Soviet Republics // Journal of the American Musicological Society. Vol. 51. No. 2. Summer 1998. P. 331–371.

- Frolova-Walker M. On «Ruslan» and Russianness // Cambridge Opera Journal. 1997. Vol. 9. No. 1. P. 21–45.

- Manulkina O. B. «Foreign» Versus «Russian» in Soviet and Post-Soviet Musicology and Music Education // Russian Music since 1917: Reappraisal and Rediscovery / ed by P. Zuk, M. Frolova-Walker. Oxford : Oxford University Press, 2017. P. 221–243. DOI: 10.5871/bacad/9780197266151.001.0001.

- Taruskin R. “Catching Up with Rimsky-Korsakov.” Music Theory Spectrum. Vol. 33. No. 2. 2011. P. 169–185. DOI: 10.1525/mts.2011.33.2.169.

- Taruskin R. Cursed Questions: On Music and Its Social Practices, Berkeley : University of California Press, 2020. 462 p.

- Taruskin R. On Russian Music, Berkeley : University of California Press, 2008. 416 p.

- Taruskin R. Russian Music at Home and Abroad. Berkeley : University of California Press, 2016. 560 p.

- Taruskin R. The Danger of Music: And Other Anti-Utopian Essays. Berkeley : University of California Press, 2009. 512 p.

- Taruskin R. The Opera and the Dictator: The Peculiar Martyrdom of Dmitry Shostakovich // The New Republic. 20 March 1989. URL: https://oocities.org/kuala_bear/articles/Taruskin-NR.html (дата обращения: 01.08.2022).

Комментировать