Примирение в соборе: религия Исаака в «Мессе Оуэна»

Примирение в соборе: религия Исаака в «Мессе Оуэна»

По следам торжеств в честь 75-й годовщины окончания Второй мировой войны уместно вспомнить классический опус, первое исполнение которого, состоявшееся вот уже без малого шесть десятилетий назад, было призвано перелистнуть страницу истории. Освящение Соборной церкви Святого Михаила в Ковентри 25 мая 1962 года задумывалось как громкая публичная акция, символизирующая завершение послевоенного периода, возвращение к мирной жизни и примирение прежних врагов. «Военный реквием» — произведение, которое Бенджамин Бриттен в переписке со своим постоянным либреттистом Уильямом Пломером назвал однажды «Оуэновской мессой» (Owen-Mass; август 1961-го, см. [25, 190]), — как известно, создавался с оглядкой на проект Бэзила Спенса1: шотландский архитектор предложил не трогать руины уничтоженного 14 ноября 1940 года позднесредневекового храма (после бомбардировки сохранились лишь внешние стены и шпиль), а пристроить к ним новое, выдержанное в духе модернистского искусства, здание.

Впрочем, в последнее время ставшая общим местом аналогия между планом восстановления собора и литературным текстом Реквиема вызывает скептические комментарии. И действительно, если даже предположить, что стилистически архитектура новой церкви имеет некое сходство с современной поэзией Уилфреда Оуэна, то следует ли при этом трактовать музыку Бриттена на текст латинской заупокойной мессы как «развалины» христианской литургии? При обратном соотношении стихи павшего незадолго до окончания Великой войны (Great War) полевого офицера могли бы напоминать о незаживающих ранах прошлого — как и останки прежнего строения храма. Но тогда справедливой будет критика Филиппа Руппрехта: поэтические комментарии прочно интегрированы в структуру бриттеновского сочинения и постоянно взаимодействуют с традиционными текстами службы — между двумя зданиями кафедрального собора в Ковентри подобного диалога не наблюдается [25, 200].

Чуть более продуктивными представляются параллели с известными явлениями средневековой музыки — полиязычием и тропами. Они возникли, по всей видимости, из потребности сопрягать находящуюся вне исторического времени церковную молитву с реалиями настоящего времени. Движение в сторону современности — как в смысловом, так и в стилистическом отношениях — встречается и в позднейшие периоды развития литургической музыки (вспомним такие жанры, как мотет, концерт, кантата, церковная соната, органные прелюдии и хоралы). Однако сильнейший контраст между традиционным кругом христианских представлений и религиозных чувств, с одной стороны, и «окопной правдой» — с другой, выделяет «Военный реквием» как уникальный феномен даже среди множества духовных композиций XX столетия.

Не удивительно, что с самого момента своего появления на свет произведение Бриттена вызывает жаркие дискуссии. Не стало исключением и советское музыковедение: диаметрально противоположные позиции в трактовке опуса заняли столь авторитетные ученые, как Даниэль Житомирский и Генрих Орлов.

Публикация Житомирского — первый подробный обзор на русском языке еще совсем свежего музыкального сочинения; уже в силу этого обстоятельства он достоин внимания. Однако до последнего времени данная статья была мало упоминаема и даже — до размещения в сети Интернет архивов журнала «Советская музыка» (ныне «Музыкальная академия») — плохо доступна. Вероятно, свою роль сыграл и тот факт, что публикуемый в официозном советском издании текст о современной западной музыке не мог обойтись без некоторого количества идеологических штампов (умеренного, как выясняется по беспристрастном прочтении). Статья Орлова, изданная в академическом сборнике и при этом акцентирующая внимание на христианских корнях художественной концепции Бриттена, изначально находилась в выигрышном положении: советская интеллигенция всегда сочувственно откликалась на размышления о духовности в искусстве.

Не вдаваясь в детальный анализ аргументов сторон, очертим их позиции. Особенности трактовки Житомирского в полной мере отражены в небольшом фрагменте его статьи:

Стихи Оуэна дополняют, но еще чаще критически комментируют латинский текст. В «Реквиеме» постоянно подчеркивается: вот мир традиционных, «идеальных» представлений, внушаемых религией, а вот трезво увиденная реальность. С одной стороны, вера в мудрую волю всевышнего, в справедливую предначертанность судьбы, вера в то, что зло не будет спутано с добром, что неправых настигнет кара, а добродетель будет вознаграждена. С другой — нелепость, случайность судьбы, беззащитность добра перед злом, будничность и обыденность событий, о которых в мессе поется так торжественно и возвышенно; отсюда скептическая ирония или тихая печаль вместо трепета и страха богобоязненной души.

<…> Объективно <…> в стихах Оуэна и особенно в «Военном реквиеме» Бриттена выразились черты того кризиса, который испытывает в наше время церковь [3, 112].

Прямолинейность, с которой автор излагает свое атеистическое восприятие сочинения, ныне может покоробить. По мнению Орлова, подобная оценка — не более чем «досадная ошибка»:

Весь строй поэзии Оуэна, все, что известно о его миросозерцании и судьбе, решительно отвергает предположение о внутреннем споре с религией. С другой стороны, странно было бы допустить, что, скорбя о своих погибших на войне друзьях и избрав для этого традиционную форму реквиема, Бриттен вознамерился попутно опровергнуть христианские догмы. Его трудно заподозрить в особенном сочувствии к церкви; Оуэн также говорит о ней редко, всегда с горечью и негодованием. Оба они явно не принадлежат к клерикалам, но их совместная работа столь же явно продолжает спиритуалистическую традицию поэзии и музыки. <…>

Невозможно понять соотношение канонического латинского текста реквиема и стихов Оуэна, рассматривая их как диалог, спор, сопоставляя соседствующие высказывания в местном контексте. Возникающие на «стыках» прямые смысловые совпадения или видимые противоречия — не самое существенное. Эти пласты имеют такое же независимое существование, как небо и земля, соотносятся как вечное и сегодняшнее, как прямая и косвенная речь, говорят об одном и том же, но на разных языках — не только в буквальном, но и в переносном смысле. Их можно понять лишь как параллельные линии, сходящиеся в бесконечности [7, 76‒77].

В своей статье Орлов скорее открывает ящик Пандоры, чем предлагает убедительную характеристику духовного замысла «Военного реквиема» и религиозной позиции его авторов. «Пласты» произведения не могут быть параллельными прямыми хотя бы потому, что объединены музыкальной символикой, а иногда и общим музыкальным материалом; несущественность возникающих между ними противоречий легко декларировать, но трудно доказать. Пожалуй, ближе всего к истине автор подходит, связывая сочинение Бриттена с «религиозным квиетизмом в современном западном искусстве» [7, 94]. При всей сомнительности использованной терминологии очевидно, что речь идет о непротивлении злу насилием — но понимаемом не в толстовском смысле как начало внутреннего нравственного совершенствования (см. об этом подробнее [1]), а в духе известного высказывания Оуэна из письма его матери (от 2 мая 1917 года) как сознательно принятая на себя роль жертвы: «<…> одной из главных заповедей Христа было: “Отказаться от действия, чего бы это ни стоило!”» (цит. по [24, 22])2.

Полемика Житомирского и Орлова осталась в тени образцового описания Реквиема, представленного в монографии Людмилы Ковнацкой3. Автор благоразумно воздержалась от того, чтобы вдаваться в концептуальные проблемы, заявленные в статье Орлова, хотя и воспользовалась рядом частных наблюдений предшественника; свои усилия она сосредоточила на характеристике музыкального материала и различных видов взаимодействия трех драматургических планов сочинения («военной музыки» на стихи Оуэна и литургических молитв, распределенных между основным корпусом исполнителей и хором мальчиков у органа). При этом важный тезис Орлова об эклектичности творческого метода Бриттена [7, 94‒95] был негласно отвергнут в пользу итоговых выводов Житомирского о синтетичности «Военного реквиема» и органической связи всех его составляющих — музыкальных жанров и стилистических «пластов» (сравнить [3, 119] и [4, 244]).

Мастерство, с которым автору удалось описать произведение Бриттена, породило иллюзию исчерпанности вопросов в его отношении — ни одной серьезной новаторской работы на русском языке с момента выхода монографии в свет не появилось. Между тем за прошедшие десятилетия зарубежное, и прежде всего английское, музыковедение проделало большой путь в осмыслении «Военного реквиема» — знакомство со множеством опубликованных работ показывает, насколько глубоким был замысел этого внешне почти публицистического сочинения и как непросто отразить его на страницах научного исследования.

***

Большинство современных западных авторов склонны рассматривать отношения между двумя основными составляющими произведения (музыкой на латинские и на английские тексты) как антитетичные, конфликтные. По мнению автора монографии о «Военном реквиеме», «наиболее увлекательный аспект постоянно усиливавшейся антипатии Оуэна к традиционной религии состоит в его неудовлетворенности механизмами богослужения и ритуала, чье самодовольство Бриттен подвергает острой критике, эффектно сопоставляя в “Военном реквиеме” разные тексты» [12, 2‒3]; в процессе анализа Мэрвин Кук неоднократно характеризует разделы сочинения, комментирующие канонический текст заупокойной мессы, как ироничные. Дэвид Грин в статье с говорящим названием «Конец религиозной музыки» подчеркивает роль переключений (hinges) между секциями на литургические и «светские» тексты: «Комментарий, возникающий в результате таких переключений, представляет собой пламенное девятикратное обвинение литургической музыки: функции, тем или иным образом приписываемые религиозной музыке, девять раз оспариваются и объявляются недействительными» [17, 91]. К примеру, Грин считает, что в свете стихотворения Оуэна «Странная встреча» музыкальное изображение Апокалипсиса в начальном разделе «Libera me» выглядит иррелевантным: «Страх, который оно способно вызвать, не освобождает от сознания боли, которую мы причинили друг другу, и вследствие этого попытка сосредоточить внимание на грандиозной, поражающей воображение картине ужаса космической катастрофы становится способом бегства от реальных проблем человеческого конфликта. Захватывающее, но лишенное всякой надежды на искупление “Libera me” приглашает слушателей получить удовольствие от самого созерцания будущей катастрофы, но при столкновении со странным другом они обнаруживают, что прежде лишь потакали собственным желаниям» [17, 98].

Постепенно складывается и несколько иная тенденция: трактовать соотношение двух основных музыкальных слоев Реквиема более тонко, уделяя значительное внимание музыкальной символике. Так, Филипп Руппрехт уже в 2002 году предлагает рассматривать взаимодействие литургического и военного планов сочинения в духе идей Михаила Бахтина — как диалог, в котором ни одно из высказываний нельзя воспринимать изолировано, вне контекста конкретной речевой ситуации [25, 202]. «Мощная символика Реквиема, — утверждает этот автор, — провозглашается на фоне литургической церемонии, и тем не менее невозможно свести его очевидную двойственность к простой “критике” мессы. Скорее, успех этого квазипацифистского высказывания, претендующего “выражать чувства всей общественности”, заключается в сложном механизме сопротивления ритуалу с его унаследованной коллективной символикой» [25, 190].

Однако на практике Руппрехт уходит от своих предшественников не слишком далеко: он по-прежнему воспринимает стихи Оуэна, описывающие ужасы современной войны, как комментарий к латинскому тексту, а именно — как разрушающие его, «подрывные» (subversive) тропы [25, 190]. В результате постепенного воздействия этого деструктивного элемента и происходит «коллапс литургии»: из простой молитвы об отпущении грехов и избавлении от вечной гибели «Libera me» превращается в трагическую кульминацию, в том числе в чисто музыкальном отношении — реприза тематического материала не «закругляет» форму, а вследствие гротескного искажения вернувшихся музыкальных тем насильственно лишает богослужение его символической действенности [25, 216–218]; все происходящее, после того как «диверсия» авторов сочинения удалась, кажется, не слишком интересует британского музыковеда.

Рассматривая «Военный реквием» как мемориальное произведение, Хезер Уив обращает особое внимание на попытки композитора сблизить музыку двух его пластов. По мнению исследовательницы, они всякий раз терпят крах (failure); перевести личный опыт солдат, эфемерный в своей непосредственности, в плоскость музыкального мемориала оказывается невозможно: всё, что удается сохранить в итоге, — это окаменевший, оцепенелый тритон [27, 216]. В зеркале подобной интерпретации «Военный реквием» вновь выглядит чем-то вроде подрывного акта — на сей раз под сомнение ставится сама возможность запечатлеть память о жертвах войны в монументальных формах (как архитектурных, так и музыкальных).

Еще более остро вопрос о роли и статусе «военной музыки» в сочинении Бриттена ставит Дональд Митчелл, рассматривающий «Военный реквием» как цикл песен в обрамлении заупокойной мессы. Но даже такая трактовка, по мнению Митчелла, возможно, содержит в себе недооценку значения этих песен в опусе; композитор вовсе не мыслил их функцию пассивной: « <…> музыка на стихи Оуэна, постоянно прерывая — а лучше сказать, приводя в расстройство — величественное течение и поступь реквиема (имею в виду в особенности “Dies irae”), способно быть язвительным комментарием к тем “ценностям”, которые бездумная традиция услужливо и слепо, а главное, с величайшей серьезностью, ассоциирует с царственным, стародавним латинским текстом. Возможно, “комментарий” — это еще слишком слабо сказано; “подрывная акция” — гораздо ближе к делу» [22, 207]. Тихая кульминация произведения — «Agnus Dei» — превосходит эффект взрыва атомной бомбы в «Libera me»; главным событием «Военного реквиема» Митчелл считает «инверсию отношений между ритуалом и реальностью в “Agnus Dei”, части, где Бриттен сам — в музыке, которую невозможно изгладить из памяти, — пристально и мучительно рассматривает все то, что по традиции предлагает ритуал людям, — утешение и магические заклинания от зла» [22, 210].

На фоне подобных изобретательных комментариев доводы тех, кто хотел бы примирить «Военный реквием» с христианской традицией, выглядят не слишком эффектно. Так, профессора Лёвенского католического университета, богослов Петер де Мей и музыковед Кателийне Шильтц, обращаясь в первую очередь к воцерковленным христианам, призывают занять терпимую позицию по отношению к современной духовной музыке:

Вовлекая тексты григорианской заупокойной мессы в диалог с избранными местами военной поэзии Оуэна, Бриттен указывает на то, что вера в Воскресение мертвых никогда не бывает самоочевидной. Он опасается, что традиционные тексты, предоставленные сами себе, могут стать опиумом для народа Божьего. Слушая, как возвещается история о победе Христа над смертью, и ограничиваясь этим, христиане рискуют стать глухими к реальности, полной страданий. Духовность Оуэна и Бриттена — разновидность вдохновленного Библией пацифизма. Пусть христиане поют или слушают григорианский реквием — их надежда на обетование Богом жизни вечной не должна стать помехой к пониманию того, что жертвы и страдания людей ни в коем случае нельзя рассматривать как волю Божью [21, 57–58; 20].

Более основательно решает свою задачу Грэхем Эллиотт. Он опирается на мысли, высказанные литератором Уильямом Пломером — автором либретто ко всем трем церковным притчам Бриттена, в буклете к первой записи «Военного реквиема» (1963, на долгоиграющей грампластинке): несмотря на разочарование Оуэна в христианской цивилизации, неспособной на деле следовать тому, что она исповедует, он оставался по сути приверженцем христианства и его поэзия звучит уместно в контексте христианского ритуала; «смерть неотделима от горя и чувства вины, уготована Богом каждому человеку и часто бывает вызвана неразумностью и жестокостью людей — но при всем при этом смерть связана с представлениями о милосердии, прощении и мире» [14, 142]. Высказывания Пломера — тонкая апология «Военного реквиема», предназначенная для любителей музыки шестидесятых годов. Тем не менее они заслуживают доверия: литератор состоял в дружеской переписке с композитором и хорошо знал его образ мыслей. Эллиотт не без основания прослеживает драматургию Реквиема как траекторию, ведущую от изображения ужасных событий, дела рук антигуманного человечества, к торжеству мира, пусть и не полному, не окончательному. Он не обходит стороной внутренние конфликты произведения — но сглаживает их настолько, насколько это можно сделать, не погрешив против истины. Свою задачу автор решает наилучшим образом, однако и его описание не удовлетворяет в полной мере. Создается впечатление, будто «Военный реквием» можно трактовать как угодно — и делать это в равной мере (не)убедительно: видеть в нем художественную картину катастрофы христианской цивилизации или призыв к людям Церкви не закрывать глаза на творящееся в мире зло, расценивать антиклерикальные выпады Оуэна как уничтожающую критику всей религиозной традиции Запада или как защиту учения Христа от «лицемерия», прочно обосновавшегося в соборе Святого Михаила по окончании Второй мировой войны (см. [18]). Что же тогда есть истина, да и есть ли она?.. Кажется, настало время настроить наш слух на восприятие музыки и услышать знаменитый тритон — символ сомнения, подчинивший себе всю музыкальную организацию бриттеновского опуса.

***

Чтобы выйти из тупика, каковым мне видится безбрежный плюрализм мнений относительно духовного смысла «Военного реквиема» и его основного послания, необходимо уточнить одно базовое представление, разделяемое едва ли не всеми авторами. Действительно, если рассматривать либретто сочинения само по себе, можно подумать, что положенные на музыку стихи Оуэна вступают во взаимодействие с «традиционным» латинским реквиемом посттридентского образца. Но если принять во внимание звучащую музыку, такая мысль уже не будет казаться бесспорной. «Телом», в которое Бриттен внедряет военные эпизоды, является не заупокойная месса с ее музыкальным оформлением (будь то григорианский хорал или композиторские сочинения, рассчитанные на исполнение в храме), а концертное произведение — романтический реквием с вольной интерпретацией канонического текста, в особенности представлений о Страшном суде, детально, наподобие своеобразного символа веры, изложенных в секвенции «Dies irae». Можно спорить о том, чем является «Военный реквием» как художественное целое — «синтезом» разных стилевых манер или их эклектичным сочетанием, однако многие страницы его партитуры столь отчетливо напоминают музыку далеких и сравнительно недавних предшественников, что возникает мысль о демонстративном характере осуществленных автором «заимствований»4.

Уже Реквием Моцарта, стоящий у истоков концертной ветви жанра, положил начало критическому осмыслению словесной иконографии средневекового христианского мифа о грядущем конце света: понимая необходимость сурового наказания Богом грешников, гуманный автор всем существом отвергает это жестокое зрелище и даже как будто предлагает ему (в последних написанных перед смертью тактах) духовную альтернативу — оплакивание всеобщей горькой судьбы людей в «тот» слезный день (см. [6]). Два грандиозных «театральных» реквиема XIX столетия, написанные критиками Церкви — атеистом Берлиозом и агностиком Верди, кажется, и вовсе не оставили камня на камне от памятника средневекового мировоззрения. В обоих случаях Судный день представлен как ужасная, непостижимая разумом и едва ли приемлемая совестью катастрофа, мысль о которой повергает в смятение и вызывает полнейшую растерянность. Если настаивать на том, что стихи Оуэна послужили Бриттену чем-то вроде динамита, заготовленного для подрыва величественного храма религиозной музыки, то следует признать: со своей акцией композитор заметно опоздал — примерно веком ранее всё уничтожили респектабельные «партизаны» из почетного легиона романтического искусства5.

Реквием Верди и послужил Бриттену моделью для «Оуэновской мессы». Сходство сочинений стало очевидным уже при первом ее прослушивании и не укрылось от внимания критиков. В рецензии на премьеру произведения, опубликованной в газете «The Sunday Times», Десмонд Шоу-Тейлор отмечал:

Влияние музыкального языка Верди можно проследить отчетливо, однако оно так хорошо ассимилировано, что производит исключительно благотворный эффект. Мы ощущаем это, когда сопрано переходит из минора в параллельный мажор (relative key) в своем благородном соло «Liber scriptus… Rex tremendae»6, мы ощущаем это в ниспадающих, парящих интонациях плача «Lacrimosa» (с таким изяществом объединенных с соло тенора «Move him into the sun», звучащим далеко внизу, на полях сражения во Франции), в тихих вступлениях хоровых голосов — звучащих все выше и выше — в «Recordare Jesu Pie», в остро акцентированных g-moll’ных аккордах «Tuba mirum». Фанфары труб, служащие вступлением к этому разделу, а затем трансформирующиеся в столь захватывающее повествование, возможно, являются отдаленным эхом — но не того внушающего ужас эпизода, в котором Верди созывает полчища мертвецов, а, скорее, поразительной сцены прибытия послов в третьем действии «Отелло» (цит. по [9, 267]).

Возможно, под впечатлением статьи Шоу-Тейлора Малколм Бойд по прошествии нескольких лет опубликовал небольшое исследование, в котором отметил все главные моменты сходства «Военного реквиема» с его предполагаемой моделью [8]. Аналогии касаются в основном секвенции «Dies irae» и респонсория «Libera me», но возникают уже в первых тактах: оба сочинения начинаются хоровым речитативом — parlando на одной высоте, и хотя общий эффект получается не вполне идентичным (мрачная сосредоточенная молитва у Верди, чувство оцепенения и разочарованности у Бриттена), похоже, что английский композитор создает заглавные страницы своего произведения, мысленно переинтонируя музыку итальянского предшественника. Бойд отмечает и еще несколько ярких случаев подобного переинтонирования — замечу: скорее непреднамеренного, чем целенаправленного, ведь в нем нет особой необходимости и большого смысла. В «Agnus Dei» это не только плавные и гибкие мелодии хоровых голосов, дублированные в октаву (в контурах действительно есть нечто общее), но и запоминающаяся интонация нисходящей квинты на слове «mundi». В «Libera me» сходство заметно в интонировании фраз «Tremens factus sum ego» и особенно «judicare saeculum per ignem», завершающейся у обоих авторов восходящим движением по звукам уменьшенного трезвучия. Подобные маленькие «кражи» естественнее всего объяснить невольным обращением Бриттена к источнику, музыка которого являлась для композитора чем-то вроде золотого стандарта жанра (по меньшей мере это касается озвучивания отдельных текстов заупокойной мессы).

Однако решение дважды повторить начальные слова секвенции вместе с репризой музыкального материала могло быть принято только вполне осознанно. Вслед за Верди Бриттен организует катастрофические вторжения «Dies irae» как внутри секвенции, перед «Lacrimosa» (что не предусмотрено каноническим текстом и совершенно недопустимо в условиях литургии), так и в «Libera me» (где основанием служит цитата первой строки секвенции). И это лишь начало работы по модели: слишком многое в секвенции сделано по романтическому образцу, чтобы это было случайным. Бойд обращает внимание на следующие параллели (в чем-то, разумеется, повторяя наблюдения Шоу-Тейлора): одинаковая исходная тональность — g-moll; аналогичные приемы оркестрового сопровождения в «Tuba mirum» (тяжелые, «перебивающие» вокальные линии аккорды с гулом ударных; интегрированные в музыкальную ткань фанфары); почти буквальное интонационное тождество «Liber scriptus proferetur» (в обоих случаях фраза поручена солирующим женским голосам: меццо-сопрано у Верди, сопрано у Бриттена); общий характер нежной молитвы, общая тональность F-dur7, а также использование исключительно женских голосов в «Recordare, Jesu pie» — в противоположность «мужскому» звучанию «Confutatis maledictis» (соло баса у Верди, в «Военном реквиеме» поет мужская часть хора).

Особенно заметен параллелизм двух реквиемов в «Lacrimosa». Музыку этих разделов объединяют тональный центр b и медленный темп; значительным сходством обладают аккомпанемент и фактура в целом. И у Верди, и у Бриттена ощущается стремление «отличиться» в «Lacrimosa» красотой выразительной кантилены. При этом оба композитора делают ставку на женские голоса: у Верди меццо-сопрано выступает корифеем ансамбля солистов и хора — музыкальная идея Бриттена состоит в парящем над звуками оркестра и смешанного хора плаче Галины Вишневской.

Наконец, заключительное «Amen» из «Dies irae» Верди могло дать импульс к рождению одной из самых гениальных и загадочных идей Бриттена. Сопоставление итальянским композитором трезвучий B-dur и G-dur в крайне тихой звучности и очень медленном темпе с давних пор служит ярким и эффектным образцом использования возможностей хроматической гармонии в творчестве композиторов-романтиков. В середине XX столетия Бриттен «превзошел» своего предшественника: тритон his–fis линеарным движением «сползает» в крайне далекое трезвучие F-dur, изумляя слушателей и порождая безбрежное море противоречивых комментариев.

И коль скоро зашла речь об особенностях гармонии, дополню наблюдения Бойда; систему тональной семантики для «Военного реквиема» Бриттен буквально вывел из вердиевской «Dies irae»: g-moll как тональность катастрофы (по старой, барочной традиции данная тональность тесно связана с «царственным» и «райским» D-dur) — F-dur и b-moll (также B-dur) как тональности просветленной молитвы, оплакивания и упования. Нетрудно заметить, что наиболее видный и значимый элемент гармонической системы Бриттена — тритон — обращен сразу к обоим полюсам. В написании c–fis он тяготеет к g-moll (что предвещает трагическую развязку музыкальной драмы), в энгармоническом варианте c–ges тот же тритон способен переключить сознание слушателей в иную, просветленную сферу. Нам предстоит увидеть, насколько виртуозно Бриттен пользуется «чудесными» возможностями энгармонической замены (что характерно, впрочем, для многих созданных им шедевров).

***

Судя по всему, Бриттен болезненно воспринимал публичное обсуждение близости его реквиема вердиевскому. По крайней мере, он счел необходимым на него отреагировать. Вскоре после выхода в свет статьи Бойда, в феврале 1969 года, композитор дал Дональду Митчеллу развернутое интервью, посвященное актуальным вопросам своего творчества, и в частности, проблеме отношения к музыкальному прошлому. Друг и многолетний сотрудник Бриттена, Митчелл деликатно подвел его к ответу на щекотливый и вместе с тем актуальный вопрос: «Итак, мы не погрешим против истины, сказав, что это чувство традиции ощущается Вами как помощь и поддержка в Вашем собственном творчестве. Давайте на минуточку обратимся к частному примеру: мне подумалось, что нам, возможно, стоит выбрать “Военный реквием”. Ощущали ли Вы, принимаясь за решение этой, помимо всего прочего, крупной творческой задачи, что за Вами в процессе работы над произведением стоят великие предшественники и образцы мессы — например, сочинения на текст заупокойной мессы?» [11, 329]. Бриттен честно предупредил собеседника, что пойдет к ответу окружными путями — и долго рассуждал о заблуждениях молодого Харрисона Бёртуисла, автора только что поставленной оперы «Панч и Джуди»: не поленившись изучить карту автомобильных дорог в поисках наилучшего маршрута поездки к композитору, тот не удосужился поинтересоваться, каким путем решил творческую задачу, похожую на его собственную, Моцарт. Ответ по существу прозвучал лишь под самый конец рассуждений, словно оставаясь в их тени, как дополнение к только что изреченным великим и поучительным для юношества мыслям: «И я думаю, что было бы глупо с моей стороны не разузнать, каким образом Моцарт, Верди, Дворжак — назовите, кого Вам угодно, — писали свои мессы. Я понимаю, что многие указывают на сходство Реквиема Верди и небольших фрагментов (bits) моего собственного “Военного реквиема”, и таковые, возможно, имеют место. Если я не абсорбировал их, то это очень плохо. Но это потому, что я недостаточно хороший композитор, а не потому, что я был неправ» [11, 329].

Переживания Бриттена были напрасными. Хотя опора на готовый образец получилась более очевидной, чем он предполагал, ученик оказался достоин учителя, а в каких-то отношениях и превзошел его. «Вердианские» страницы «Военного реквиема» воспринимаются не как плагиат, а как удачный ремейк романтического шедевра — или, возможно, как нечто вроде стильной экранизации известного литературного произведения XIX века, осуществленной в шестидесятые годы прошлого столетия.

С первых же тактов произведения нельзя не признать в нем продукцию современного мастера, вышедшего далеко за пределы романтического искусства. Отрешенная декламация хора у Верди — не более чем прием, имеющий локальное действие: так великий композитор решил проиллюстрировать слово «requiem» («покой»). Но даже в этих начальных одиннадцати тактах оркестровое сопровождение наполняет музыку скорбной прочувствованностью — а ровно с двенадцатого, с появлением слова «dona» («даруй»), тоже ведь нуждающегося в выразительном подчеркивании, сентиментальная интонация окончательно берет верх.

Бриттен существенно увеличивает масштаб найденного Верди художественного образа и снимает с него при этом всякий налет сентиментальности. Отрешенность перерастает в зловещее бесстрастие, а parlando хора становится частью ритуального звона настроенных в тритон колоколов8. Оркестровая тема-шествие, при всей своей строгости, настоятельно требует зрительных ассоциаций. Когда иные комментаторы говорят в связи с ней об образе солдата, передвигающегося с трудом, под тяжким грузом, — несущего на себе тело раненого или убитого товарища с поля боя, — подобные трактовки, при всей невозможности подтвердить их при помощи точных аргументов, внушают доверие и хорошо согласуются не только с музыкальными особенностями этого эпизода, но и с текстом стихотворения Оуэна «Гимн обреченной юности», которое будет внедрено в Интроит несколько позже.

С самого начала произведения Бриттену удается найти гармонию вещей, которые трудно сочетать, — реалистической, картинной символики войны и дистанцированной от исторического времени символики ритуала. Возможно, «покой», о котором поется в начале произведения Верди, не слишком порадует легкомысленных последователей Христа, — тем не менее хор по-прежнему, как и во время обычной заупокойной мессы, которая служится в храме, выступает от лица заказчиков службы, обеспокоенных посмертной участью своих умерших родных и надеющихся при помощи церковной молитвы ее облегчить. В «Военном реквиеме» хор явно не способен никому помогать. Вся тяжесть ложится на плечи скорбно шествующих солдат — война сама осуществляет свои ритуалы. Стихотворение Оуэна раскрывает этот тезис с поразительной точностью. Странно сводить смысл этого честного поэтического описания поля брани к попытке «подорвать авторитет» церковной службы — скорее, задокументированные в нем аномалии располагают к иному взгляду на вещи, далекому от благодушия мирных времен.

Не менее показательным будет сравнить и драматургию заключительных частей обоих произведений. Находка Верди была поистине гениальной в своей простоте: воспользовавшись цитатой из секвенции в тексте респонсория, звучащего уже за пределами заупокойной мессы, он ввел репризу музыкального материала, придав финалу своего духовного сочинения отчетливые черты катастрофы. Чтобы вторжение вышло эффектным, как на сцене оперного театра, Верди осуществил необходимые для этих целей манипуляции с каноническим текстом: дополнительно повторяя строку «Tremens factus sum ego, et timeo» («Я охвачен трепетом и страхом»), он непосредственно сталкивает ее с цитатой из секвенции; результат убедителен с психологической точки зрения: верующий словно замирает, полный самых ужасных предчувствий, — и ожидания его не обманывают. Хотя подобное прочтение текста в известном смысле однобоко и создает образ религии, основанной на страхе, оно не выходит за пределы опыта церковной веры.

Бриттен также находит убедительные риторические приемы для того, чтобы отразить страх и трепет, которые упоминаются в респонсории, и, подобно Верди, манипулирует фрагментами латинского текста, возвращая перед катастрофой в немного сокращенном виде начальную фразу: «Libera me, Domine, de morte aeterna, / Quando cœli movendi sunt et terra» («Избавь меня, Господи, от смерти вечной, когда небо и земля подвигнутся»). Но в данном случае мы имеем дело не с театрализацией чувств верующего, а с доведением до логического завершения того специфического религиозного сознания, которое присуще человеку, лично пережившему фронтовой опыт мировых войн. Смерть солдат (или, возможно, всего человечества) происходит словно на наших глазах как логическое продолжение предыдущих батальных сцен — не случайно мотором неумолимо надвигающихся событий выступает тема «пляски смерти» (Далгат) из Интроита. Представление о гибели мира мы получаем не по традиции, запечатленной в религиозных текстах, а непосредственно от солдат, гибнущих в огне сражений, — и это требует от композитора принципиально иного, новаторского по отношению к избранной модели драматургического решения.

Самая известная часть Реквиема Верди — «Dies irae» — также представляет собой грандиозную инсценировку религиозных чувств, запечатленных в тексте секвенции: грозное пророчество Последнего дня скрепляет эту величественную фреску, а на его фоне звучат различные по тону молитвы тех, кто подлежит Суду, — просветленные, тревожные, скорбные, печальные. В прочтении итальянского романтика конец света предстает в довольно мрачных тонах — это скорее триумф смерти и разрушения, чем двойное торжество божественной справедливости и божественного милосердия (согласно религиозной традиции); тем не менее Верди пытается актуализировать средневековый христианский миф, пропустив его сквозь призму чувств и представлений людей гуманного XIX века, и делает это как честный художник.

В отличие от предшественника, Бриттен трактует образы секвенции не как данность, нечто доставшееся по наследству, а как производную от реального опыта своих современников. Нарратив одного дня войны — история солдат, спящих под тревожные переклички горнов, просыпающихся, чтобы воевать на стороне смерти, по собственной инициативе разворачивающих артиллерийское орудие против жестокой реальности и засыпающих в конце концов беспробудным сном, — накладывает заметный отпечаток и на музыку разделов, написанных на латинский текст, начиная с первого же из них, беспокойного, как у Орфа в «Carmina Burana», но отнюдь не поражающего слушателей вердиевским натиском мощной динамики и катастрофических ритмов. Четыре эпизода на стихи Оуэна, тропирующие секвенцию, не просто удачно встраиваются в ее текст, но фактически управляют музыкальной драматургией «Dies irae». Вера, рождающаяся в этих стихах, очевидно, далека от ортодоксальной христианской — зато, насколько нам дано судить, она вполне соответствует религиозности самого Бриттена.

Более всего это становится заметно в эпизоде, на который обратил внимание Шоу-Тейлор. Бросающиеся в глаза сходства начальных тактов «Lacrimosa» в двух реквиемах не должны заслонять их существенные различия. Вдохновляясь, очевидно, шедевром Моцарта, Верди написал поразительной красоты скорбную кантилену, полную воздыханий. При этом его решение кажется в целом более традиционным, чем у венского классика: получившаяся сентиментальная молитва обращена к небесам — она вполне уместно смотрелась бы в контексте какой-нибудь оперной сцены, чьи герои уповают на милосердие Всевышнего (адресуясь к тому или иному божеству, не обязательно христианскому). Кому-то из привередливых слушателей такая музыка может показаться излишне слащавой, и мы не сможем запретить им придерживаться данного мнения. При всей откровенности экспрессии, вложенной Бриттеном в рыдания солистки, его «Lacrimosa» трудно заподозрить в чем-либо подобном. Ритуальная плачевость интонации накладывается на строгий семидольный аккомпанемент оркестра и хора, доставшийся в наследство от только что прозвучавшей темы «Dies irae»9. Сопрано оплакивает обретших последний покой солдат — пусть распеваемый текст формально излагает средневековые представления о «том дне», который предсказывали не только Давид и Сивилла, но и пророк из Ветхого Завета (Соф 1:15‒16). Ниспадающая интонация действительно «парит» (soaring line), однако направлена она скорее не к Богу, а к тем близким, которых мы потеряли. Вот почему мне представляются несколько искусственными рассуждения Хезер Уив: по мнению исследовательницы, стихотворение Оуэна «Futility» («Тщетность») звучит как скрытое обвинение против неумеренной экспрессии «Lacrimosa» (тенор исполняет свою партию в «антивокальной» манере, шепотом, под аскетичный аккомпанемент) и вступает в противоречие с образом воскресения мертвых, содержащимся в тексте заупокойной мессы [27, 213].

Прав скорее Шоу-Тейлор. «Lacrimosa» и «Futility», безусловно, принадлежат разным символическим рядам и даже по высоте звучания находятся на разных музыкальных уровнях — тем не менее, сочиняя нечто вроде симультанной сцены, Бриттен объединил их с изяществом и, добавим, с большим смыслом. Взаимодействие двух пластов не исчерпывается цитированием интонаций плача в монологе тенора: сначала на словах «The kind old sun will know» («Старому доброму Солнцу известно»; такт до цифры 57), затем на робком вопрошании «Was it for this the clay grew tall?» («Неужели затем прах возрос?»; такт до цифры 58, а также такты 3‒4 после этой цифры). Тщетные надежды на то, что взошедшее Солнце вновь воздвигнет ото сна погибшего товарища, — интонации двух отстоящих друг от друга на секунду терций заложены уже в самой мелодии плача, как и тональность «Futility» — A-dur (см. такт до цифры 55). Тонко работая с этим простым материалом — направляя терцовые интонации то в одну, то в другую сторону, преобразуя терции в сексты, меняя тональность и тональные функции, — Бриттен детально отражает смысловые оттенки поэтического текста: реальность смерти (осознаваемая через образы полей Франции и выпавшего на них снега), невозможность примириться с этой реальностью, надежды на возрождение жизни…

Переосмыслив пророчество секвенции о том, что воскресшие из праха люди наполнят Судный день пролитыми слезами, и написав глубоко человечную музыку — плач о жертвах войны, Бриттен пошел гораздо дальше: скорбная «Lacrimosa» содержит в себе «тщетные надежды» имплицитно, а взаимодействие с монологом тенора помогает их обнаружить — не только через общность интонаций и цитирование музыкального материала, но и посредством трансформации самого плача. Лишь в диалоге с поэзией Оуэна выявляется неформальный характер уклонения в сторону мажора, начинающегося на словах «Qua resurget ex favilla» («Когда восстанет из праха»; см. такт 3 до цифры 55 и далее). При повторении музыки раздела именно этот фрагмент прерывается ключевым вопросом тенора «Неужели затем прах возрос?» (цифра 58 и далее). Можно сказать, что надежды поэта инспирированы древней верой в воскресение, но я бы прокомментировал этот волнующий момент иначе: светлые иллюзии солдата, его инстинктивное решение положить тело убитого товарища под лучами солнца, вдыхают жизнь в латинский текст, наделяют его сиюминутной, чисто человеческой подлинностью. Нет ничего эфемернее такой веры — осознание бессмысленности происходящего настигнет поэта буквально через несколько тактов, и это получит соответствующее отражение в музыке (звон колоколов, тритон; такт до цифры 60). Однако болезненное разочарование не отменяет истинности момента — краткого самого по себе, но долго вызревавшего в музыке «Lacrimosa» и полного глубокой правды о том, как рождается и живет вера в душе человека.

***

Приведенные наблюдения позволяют, пожалуй, ответить на вопрос, занимавший в 1968 году Малколма Бойда: почему Бриттен, охотно адаптировавший разнородные стилевые влияния, но никогда не работавший по модели конкретного произведения, столь откровенно следует в «Военном реквиеме» по стопам Верди. По-видимому, композитору требовался в данном случае такой музыкальный образец, который можно было бы принять за канон жанра. При этом английский музыкант проявляет не только большую свободу в трактовке канона, свойственную искусству XX века, но и обдуманную последовательность действий. Верди написал свой шедевр с позиции абстрактного гуманизма, с точки зрения человека, оплакивающего свой жестокий удел и умоляющего небеса о его смягчении. Бриттен перестраивает старое здание реквиема изнутри, соотнося древние пророчества с сиюминутным опытом солдат, имеющих дело с «предельными вопросами» бытия на практике, в реальной жизни, в экстремальных ситуациях мировой войны.

Примечательна, однако, избирательность, с которой композитор придерживается своей модели. Пример Бойда должен был рано или поздно вдохновить кого-то из музыковедов на тотальный поиск соответствий между двумя заупокойными мессами. Это и произошло сравнительно недавно: в восьмой главе диссертации «“Секрет совершенства”: Бриттен и Верди» (2008) Джейн Брендон пытается проследить влияние Реквиема Верди на общую структуру бриттеновского произведения и на музыку каждой его части [9, 267‒307]. Ожидаемо новых поразительных параллелей — сверх того, на что указал сорока годами ранее Бойд, — исследовательнице обнаружить не удалось; все дальнейшие наблюдения носят достаточно абстрактный характер, свидетельствуя о том, что работа по модели действительно затрагивала лишь фрагменты большого сочинения (хотя и не такие уж мелкие, как это хотел представить автор в интервью Митчеллу). Там, где Верди пишет достаточно традиционные для оперы арии и ансамбли, пусть и хорошо согласующиеся с текстом мессы, его музыка теряет для Бриттена интерес — композитор уходит в свободное плавание. В тени перестроенного романтического реквиема он создает нечто совершенно новаторское, уникальное — по сути дела, индивидуально интерпретирует христианскую веру и совершает особый ритуал. Происходит это не самым заметным образом — возможно, именно поэтому Бриттену понадобилась такая гигантская «тень». За этим неявным сюжетом «Военного реквиема» я попробую проследовать далее по избранным страницам его партитуры.

***

Первый в ряду «бриттеновских» эпизодов заупокойной мессы — антифонное пение мальчиков в Интроите; по традиции здесь звучат стихи псалма10, однако конкретное их содержание и экспрессия отдельных слов не важны: обобщенно-молитвенного тона музыка не реагирует на подобные нюансы. Красота и чистота музыки этого эпизода сочетаются с отрешенностью; удаленность хора мальчиков от публики в пространстве собора — лишь один из факторов, создающих подобный эффект.

Интроит почти целиком проходит на фоне тритоновой педали (c–fis) — звона колоколов, призывающих на заупокойную службу. Помимо звучания настоящих церковных колоколов, тритон появляется в изысканной, призрачной инструментовке (словно в инобытии): в тремоло арфы, возникающем с самого начала военного эпизода; в унисонах струнных в обсуждаемом эпизоде пения мальчиков.

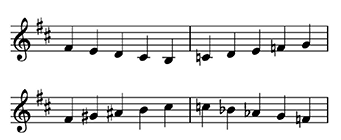

Интервал с древней историей, играющий особую роль в творчестве многих композиторов первой половины XX века, в «Военном реквиеме» тритон выступает символом многозначным; среди наиболее очевидных, лежащих на поверхности, его смыслов — сомнение, разочарование, неверие, разлад. В погребальном набате Интроита семантика тритона — это прежде всего смертное оцепенение, охватывающее не только «реальность» (поле битвы, пространство собора), но и мир горний, тот Небесный Иерусалим, в котором невинные детские голоса непрестанно возносят жертву хвалы. Каждое полустишие псалма поется здесь дважды: сначала у первой группы хора мальчиков от звука c; затем, в обращении от fis, — у второй. Начальный и конечный тоны каждой фразы тем самым находятся в тритоновом соотношении — в силу их производности от звучащей у высоких струнных педали c–fis. В свою очередь, это отражается в структуре аккордовых рядов, «подсвечивающих» детское пение: соотношение начальной и конечной гармонии при первом проведении каждого полустишия — F-dur — Fis-dur, при втором — h-moll — C-dur; нетрудно заметить, где именно «прячутся» звуки тритона в соответствующих аккордах.

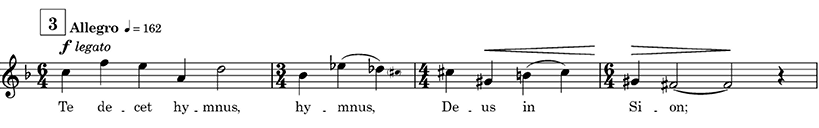

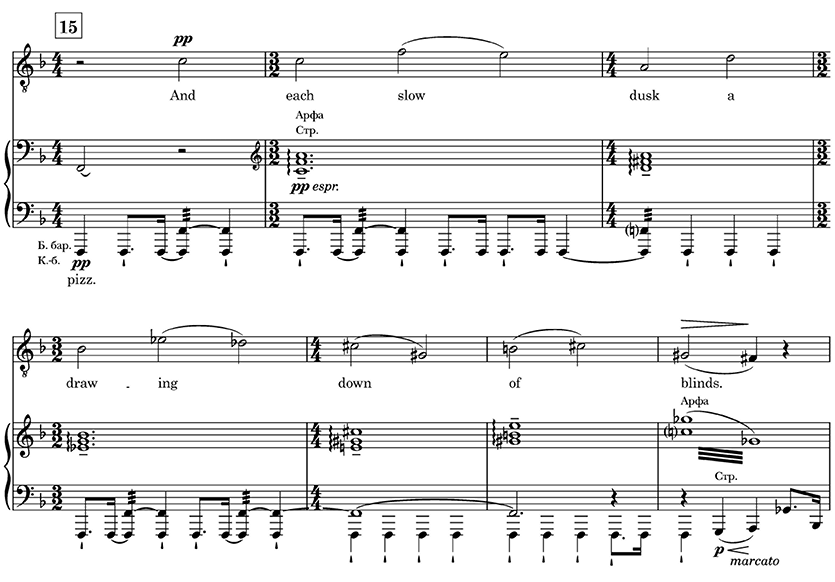

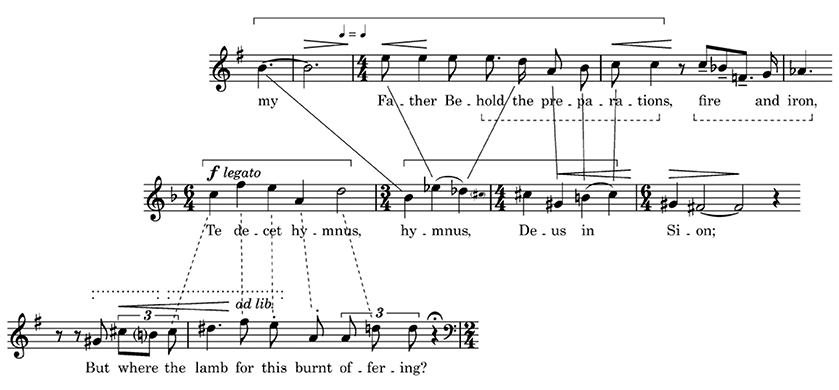

Во многом благодаря такому конструктивизму, если не сказать схоластичности, мелодики возникает ощущение безжизненного спокойствия. Важны, однако, и градации. Гибкая кантилена первых двух полустиший в основе своей диатонична: при повторении слов «hymnus» и «votum» (во втором полустишии) звукоряд «сдвигается». Так, при первом проведении первого полустишия происходит «мутация» диатоник: из F-dur в Fis-dur — через один (из двух) общих их тонов: b = ais (см. пример 1).

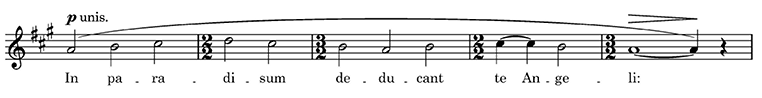

Пример 1

Сопоставление далеких друг от друга отрезков диатонических звукорядов — одна из типичных гармонических техник «Военного реквиема». Ее символика многозначна; в рассматриваемом эпизоде мягкий переход из белоклавишного звукового пространства в окрашенное диезами и бемолями дает яркий колористический эффект «воспарения» (усиливающийся благодаря восходящей направленности ряда мажорных трезвучий у органа).

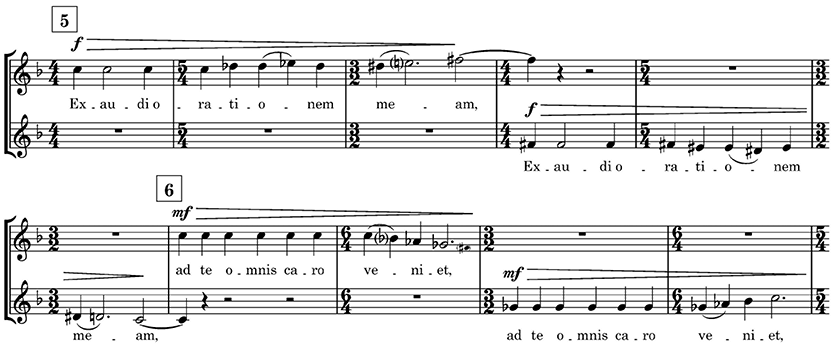

Второе проведение этого же полустишия (сопровождаемое нисходящим рядом преимущественно минорных аккордов), смягчая краски, несет умиротворение. В светлом мире по ту сторону жизни, видéние которого открывается среди траурной церемонии, движение состоит лишь в колебании оттенков колорита, синхронном с ударами раскачивающихся колоколов. Мелодия третьего и четвертого полустиший, постепенно редуцируя кантилену к ее тритоновой основе, подчеркивает производность образа «рая» от погребальных звонов. Диатонику сменяют симметричные лады: гамма полутон-тон в третьем полустишии, целотоника — в четвертом (см. пример 2).

Пример 2

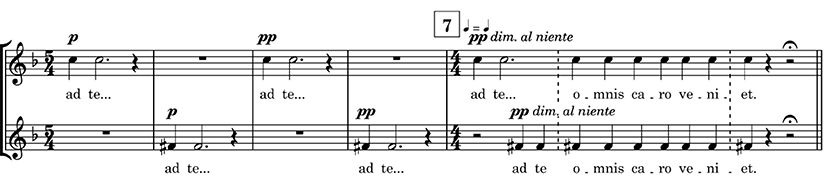

Застывшая на одном звуке речитация текста в тритон при дополнительном проведении четвертой строки двумя группами детского хора не оставляет ни выхода, ни сомнений. «Вечная память» неспособна вернуть ушедших, но сулит им покой и просветление (см. пример 3).

Пример 3

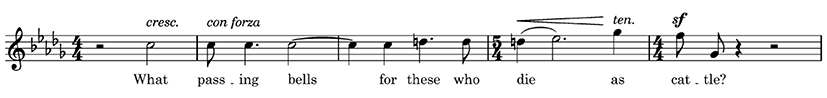

Эту простую, но глубоко выстраданную мысль раскрывает все последующее развитие музыки Интроита. «Военный эпизод», сменяющий пение мальчиков, состоит из двух частей. В первой, собственно батальной, не лишенная пафоса мелодия солиста скована тритоновой педалью. Вполне укладываясь в рамки основной тональности эпизода (b-moll), она опирается на гамму полутон-тон: отрезок этой гаммы в объеме тритона (c‒ges) многократно, словно рефрен, излагается в восходящем движении (см. пример 4).

Пример 4

Умиротворение, наступающее во второй части эпизода, связано с возвращением материала детского хора — мелодии первого полустишья, наиболее непосредственной в эмоциональном отношении, и восходящего ряда аккордов, звучащего теперь у арфы со струнными. Тихой кульминацией первой части «Военного реквиема» становится их точная реприза в самом конце батального эпизода (цифра 15), на фоне воинственных ритмов у низких струнных и большого барабана (см. пример 5). Души погибших воинов возносятся в горний мир, приобщаясь к его неяркому, но ласковому свету.

Пример 5

Реприза «ангельской» музыки в этом военном эпизоде, написанном на текст стихотворения Оуэна «Гимн обреченной юности», порождает множество толкований, часто весьма спорных11. Ключ к ее пониманию, на мой взгляд, дает соотношение музыки и слова. Постепенное возвращение интонационного комплекса, ранее связанного со стихами псалма, начинается ровно в тот момент, когда Оуэн упоминает находящуюся где-то далеко родину павших солдат — провинциальные графства Англии (sad shires; такты 7‒8 после цифры 12)12. Окончательно же мелодия выкристаллизуется к последней строке «Гимна», в которой упоминается старинный обычай спускать шторы в знак траура. Родные края погибших на полях Франции воинов находятся бесконечно далеко — и как раз эта отдаленность роднит их с «райскими обителями», в которых располагаются поющие мальчики. Там, в британской глуши, этих убиенных (но также успевших принять активное участие в военной резне) юношей вспоминают как кротких и невинных жертв, а не как хладнокровных убийц. Похоже, что именно на «домашнем фронте» и складывается образ солдата-«мальчика», обладающего ангельской сущностью. В Оффертории этими интонациями будет пронизана реплика Исаака — невинной жертвы, полностью покорной своему палачу (см. далее на с. 25‒26, в том числе пример 9).

Поразительный эффект дает и последующая трансформация фигуры, которую Джемал Далгат во вступительной статье к изданию русского клавира «Военного реквиема» характеризует не иначе как «подлинную пляску Смерти, жуткую и разнузданную» [2, 6]. Утратив былую агрессивность, длинной изрезанной мелодической линией она «возносится», на фоне мерцающей тритоновой педали у арфы, к самым вершинам звуковысотного пространства и, истончаясь в тишайшей звучности, растворяется в звоне колоколов (см. пример 6). Тем самым обнаруживается — в первый, но далеко не в последний раз в музыке «Военного реквиема» — амбивалентность музыкальных символов. Тритон же, будучи концентрированным выражением всех образно-смысловых противоречий произведения, не просто вбирает их в себя, но опосредует, внутренне примиряет между собой.

Пример 6

Не менее поразительный «тихий» эффект производит и завершающая Интроит молитва — музыкальное «послесловие», линеарными средствами обыгрывающее все тот же тритон, окончательно подчиняющий себе как вертикальное, так и горизонтальное измерения (целотоника в басу). Партитура густо окрашена в «темные» диезные тона13: совокупный звукоряд всех голосов укладывается в лидийский Fis; лишь в самом верху двухслойной полигармонической фактуры печально мерцает минорная терция (a). Тем глубже впечатляет заключительный сдвиг гармонии на полутон: перегармонизация терции трезвучием F-dur, на грани звучания и тишины (diminuendo от ppp к pppp; см. пример 7).

Пример 7

Почти призрачный, но несомненный свет заключительного созвучия Интроита — загорающийся нежданно и вместе с тем хорошо подготовленный музыкальной логикой14 — как нельзя лучше выражает веру в вечный покой и свет, которая была присуща Бенджамину Бриттену и многим его современникам, воспитанным в христианской традиции15. Уже первая часть сочинения дает ясное представление о главных смыслах, которые вкладывает в него автор, а заключительная молитва подводит своеобразный духовный итог; с другими словами, но с тем же смыслом ее музыка прозвучит в завершении двух наиболее крупных и драматичных частей Реквиема: «Dies irae» и финальной «Libera me».

***

В «Военном реквиеме» в полной мере выражено и отрицательное кредо Бриттена — те христианские представления, которые он не может принять. Главное отличие личной веры Бриттена от того, чему учит церковь, заключается в невозможности разделить столь важные догматы христианского учения, как Второе пришествие Христа, Воскресение мертвых и справедливый Страшный Суд. Поэзия Оуэна и музыка Бриттена находятся в крайне сложных отношениях с этими догматами, присутствующими в латинском тексте секвенции «Dies irae». Богословски выверенное обоснование такой позиции дается в Оффертории — той части Реквиема, которую некоторые современные исследователи склонны рассматривать как ключ к религиозной концепции произведения.

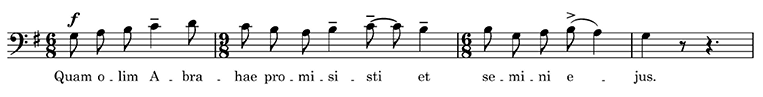

Как известно, канонический текст Оффертория тропирован стихотворением Оуэна «Притча о старике и юноше». Эта горькая сатира, «перевертыш» истории Авраама и Исаака (Быт 22), вклинивается в молитву о спасении душ умерших, обращенную ко Господу Иисусу Христу. Оуэновские почти кощунственные стихи вводятся вполне подготовлено: литургическое упоминание обетования Бога Аврааму («Как обещал Ты встарь Аврааму и семени его») в музыке Бриттена представлено гротесковой фугой16 — нечастый в Реквиеме случай, когда музыка по своему характеру явно не соответствует каноническому тексту. Переиначивая эпизод Библии, Оуэн и Бриттен, кажется, ставят под сомнение всю историю христианства (и даже еще шире — единобожия, авраамических религий) от сáмого ее начала. И если иронию Оуэна можно объяснить трагическими обстоятельствами его творчества, убийственным расхождением военной действительности с фундаментальными религиозными принципами, декларируемыми Церковью, то у Бриттена эпатирующая фантазия Оуэна включена в строгий богословский дискурс17.

Петер де Мей и Кателийне Шильтц указывают на острое столкновение групп исполнителей Оффертория, особенно горькое и ироничное в тот момент, когда на фоне соло баритона и тенора, возвещающих об избиении «половины семени Европы», хор мальчиков начинает приносить свою «жертву хваления»: «Вслед за этим, хор вновь поет фугу “Как обещал Ты встарь Аврааму и семени его”, претерпевающую, однако, ряд примечательных изменений. Во-первых, мелодия дана в обращении: вместо восходящего мелодического движения теперь звучат преимущественно нисходящие линии. Во-вторых, на сей раз фугу начинают не тенор с басом, а сопрано и альт; таким образом, изначальный порядок вступления голосов также перевернут. И, наконец, громкая и резкая звучность предшествующего раздела замещается гораздо более мягкой. В последних тактах музыка совсем стихает. Говоря другими словами, фуга “поставлена с ног на голову” в прямом и в переносном смысле; Бриттен словно хочет сказать о том, что порядок вещей не может оставаться таким, каким он был прежде» [21, 41].

Дело, конечно, далеко не только в ужасах двух мировых войн, свидетелями которых стали, соответственно, Оуэн и Бриттен (вполне возможно, что события Тридцатилетней войны или наполеоновских войн произвели на современников не менее шокирующее и гнетущее впечатление). Весть, которую несет слушателям Реквием Бриттена, имеет универсальный характер. Люди всегда поступали так, как это делает Авраам в «Притче» Оуэна. Во все времена «отцы народов» посылают на бойню своих сыновей, а отцы духовные освящают эту бойню авторитетом Церкви (ведь, как известно, «отцы наши — охотники»). Реальная история человеческой цивилизации попирает законы Божьи и прямые изъявления воли Небес. «Переворачивая» историю Авраама и Исаака, авторы «Военного реквиема» предлагают человечеству такой символ, в котором оно может узнать себя, без иллюзий18.

Приводя Священное Писание в соответствие с «истинной» религией человечества, Бриттен отвечает, помимо прочего, на вопросы, остро вставшие перед богословием XX столетия: почему правда Божья (чаемая многими поколениями христиан в образе Страшного Суда) до сих пор так и не наступила? почему Второе пришествие Христа и Его скорая Победа, о которой говорится в Евангелиях, не состоялись вплоть до наших времен? значит ли это, в конце концов, что жертва Иисуса (а не только Исаака и «половины семени Европы») была бессмысленной, напрасной?..

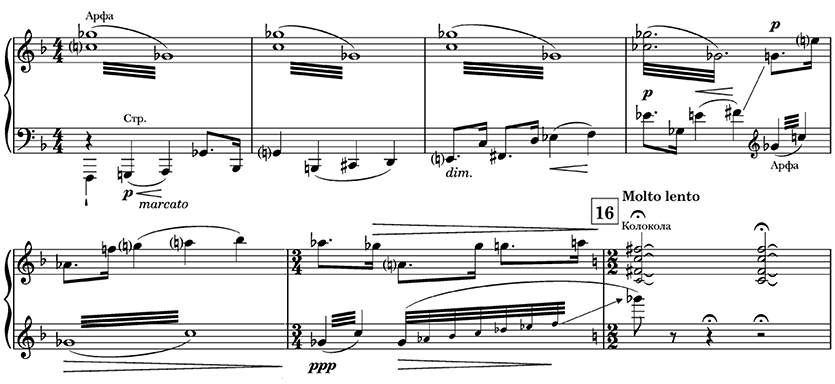

Исаак в музыке Бриттена — вовсе не безмолвная жертва. Его единственная, и к тому же не слишком протяженная, реплика очень выразительна и резко выделяется стилистически на общем фоне Оффертория. Округлые пластичные фразы, секвенции, терцовое сопоставление трезвучий в аккомпанементе (E-dur — C-dur — E-dur), сам «неземной» тембр высокого тенора (Питера Пирса, для которого партия предназначалась) и сопровождающих его инструментов (струнные с арфой) вызывают явственные ассоциации со стилем романтической оперы, в частности с любовной кантиленой (см. пример 8).

Примечательно и другое. Мелодия тенора буквально соткана из интонаций «заглавной» фразы хора мальчиков из Интроита (см. пример 9). Как и в Интроите, важнейшая конструктивная роль принадлежит здесь чистым интервалам: мелодия то и дело движется по квартам и квинтам.

По тому же принципу, что и в первых двух полустишиях детского хора, осуществляются переходы из одного диатонического звукоряда в другой: сначала из белоклавишной диатоники в окрашенную бемолями (фрагмент звукоряда f-moll) через общий тон с, затем из бемольной в диезную («лидийский а») через as = gis, и наконец, обратно в белоклавишную (в данном случае можно выделить скорее не общий тон, а общий интервал — квинту e‒a; см. пример 8). Возникающий при этом колористический эффект как нельзя лучше характеризует этого прекрасного юношу, не испорченного пороками «взрослого» мира. Тон его высказывания невозмутим: о злодеянии, замышленном и подготовленном отцом19, Исаак не подозревает. Интонация его вопроса («Но где же жертва всесожжения?») подчеркнуто сдержанна (два подряд хода на чистые интервалы по белым клавишам) и к тому же перекликается, замыкая круг, с начальной интонацией этой небольшой реплики.

Пример 8

Пример 9

Миниатюрное «ариозо» Исаака при всей своей оперной чувственности вбирает в себя отрешенную красоту горнего мира, невинность мальчиков-«ангелов», обитающих где-то далеко, на органных галереях, и не ведающих о жестокости посюсторонней реальности. Традиционный христианский мотив «воплощения и вочеловечивания» преломлен здесь через призму религиозности романтической, где вера в спасительное предназначение «идеального образа» парадоксально сочетается с трагически осознаваемым неверием в его миссию в этом мире.

***

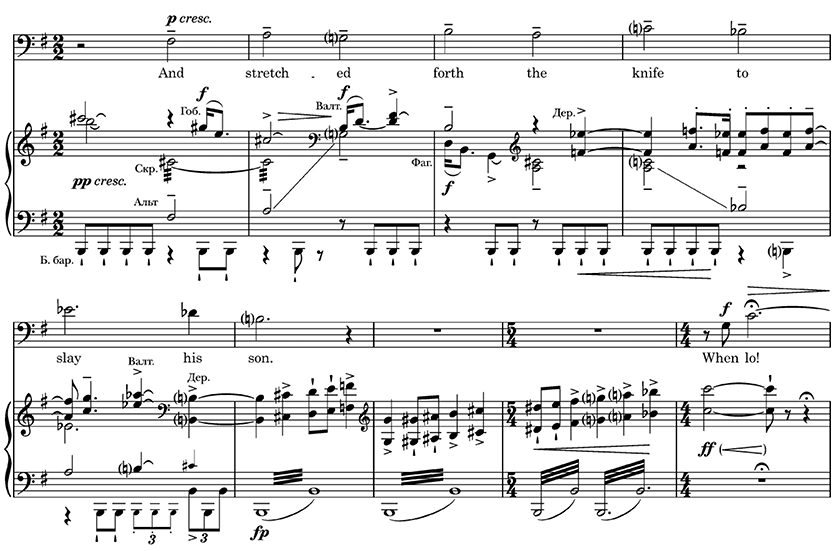

Слова Ангела, обращенные с Небес к Аврааму, — еще одно «вторжение» «неземной красоты» в историю «старика и юноши». Поражает необычайно светлый и прозрачный колорит этого эпизода. Единственная его гармония — чистейший и неизменный C-dur (не случайно промелькнувший еще в сопровождении реплики Исаака), пятикратно возникающий у струнных и арфы, широким и изящным росчерком20. Вокальные партии также выдержаны, за минимумом исключений, в белоклавишной диатонике. При этом Бриттен отказывается от традиционного и вполне естественного в подобной ситуации приема: вместо того чтобы поручить слова Ангела высокому женскому или детскому голосу, он отдает их баритону и тенору — представителям «военной музыки», в Оффертории изображающим, соответственно, Авраама и Исаака. В то мгновение, когда вышний свет озаряет все вокруг, открывается «ангельская сущность» двух мужчин — убийцы и жертвы, пребывающих в этот чудесный момент в полном согласии; тенор и бас поют постоянно в одном ритме, часто параллельными интервалами или даже в унисон. Чудесно преображается и мелодический ход, символизирующий ритуальный жест — руку, заносящую нож над жертвой; утрачивая агрессию, мелодия тенора воспаряет в верхний регистр, замирая в тишайших звучностях (см. пример 10 а, б; обратим внимание на «белый» диатонический звукоряд, развертывающийся ввысь в партии баритона21).

Пример 10 а

Пример 10 б

С определенной точки зрения не столь уж и важно, являлся ли на самом деле участникам действа Ангел и могло ли его вмешательство как-то изменить ход событий, — важен и самодостаточен опыт, то особое религиозное переживание, что охватило людей в этот момент… И вместе с тем это переживание — эфемерно. Подобно опытному кинематографисту, Бриттен остановил время повествования, «втиснув» явление Ангела и его призыв к убийце в тот самый момент, когда рука с ножом уже занесена над Исааком. Но стоит только Ангелу умолкнуть, как равномерная пульсация времени включится и события пойдут своим, увы, привычным чередом: вслед за сигналом военного горна возвращаются скерцозные мотивы фуги. Лишенное эмоциональной окрашенности сообщение — «и заклал сына» — композитор интонирует в виде лапидарного нисходящего хода по звукам того же C-dur’ного квартсекстаккорда, который составлял интонационную основу предшествующего эпизода. Привычным жестом Авраам опускает руку и осуществляет свой замысел: не желая пожертвовать собственной гордыней (Ram of pride), к чему призывает его Ангел, он приносит ей в жертву Исаака. Дальнейшее повествование двух мужских голосов в сопровождении «военного» ансамбля фрагментировано; его вторжения на фоне непрерывной литургической молитвы мальчиков («Жертвы и мольбы Тебе, Господи, с хвалою возносим») напоминают демонстрацию шокирующих кадров кинохроники, в которой засвидетельствованы преступления военных лет. При этом проникновение в партию детского хора интонации тритона (fis‒с, а также дополняющего его dis‒a — в сумме они образуют гармонию уменьшенного вводного к тональности E-dur, прочно утвердившейся в «военном» пласте фактуры) наводит на мысль о внутренне болезненной, хотя и лишенной страдальческой экспрессии реакции «райской» музыки на совершаемые в этом мире злодеяния.

Нет никакой борьбы между добром и злом. Есть механически совершающийся «порядок вещей» и островки красоты «не от мира сего». Реплики Исаака и Ангела не могут повлиять на ход событий: они игнорируются, отторгаются почти автоматически, как нечто чужеродное. Исаак рожден не ради великих деяний, а для того, чтобы показать миру всю человеческую беззащитность. И вместе с тем с точки зрения богословской традиции, восходящей к апостолу Павлу (Евр 11:19) его фигура — прообраз Христа, Агнца Божьего, приносящего Себя в искупительную жертву.

***

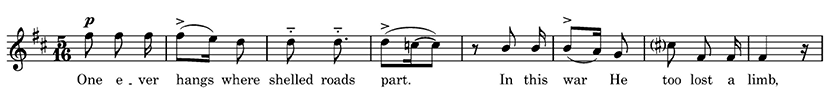

Многие комментаторы считают «Agnus Dei» исключительным и в своем роде кульминационным разделом «Военного реквиема»: «Это единственная часть “Военного реквиема”, в которой литургический текст и поэзия Оуэна пребывают “в гармонии”. В то время как хор обращается с молитвами к Агнцу Божьему, взявшему на себя грехи мира, чтобы даровать покой умершим <…> Оуэн в “У кальвария близ Анкра” видит в том же самом Агнце Божьем, то есть во Христе, товарища солдат; присутствуя на поле сражения, Он разделяет с ними страдания, и даже более того: “На этой войне Он тоже потерял конечность”. Можно предположить, что этот образ основан на личном опыте: передвигаясь по Франции, поэт мог встретить Распятие, представляющее Христа одноногим» [21, 34]22.

«Гармония» проявляется также в форме части (три строфы стихотворения Оуэна — единственный случай в Реквиеме, когда часть начинается не литургическим текстом, — чередуются с тремя обращениями хора к Искупителю) и в родстве музыкального материала у двух групп исполнителей. Текст Оуэна не лишен обличительного пафоса, направленного против духовенства — учеников, предавших своего Учителя. На лицах священников — гордыня, «печать Зверя»; книжники во всю глотку орут о преданности государству; последние, кто остался у Распятия, — солдаты… Бриттен не проходит мимо оуэновской публицистики (в целом довольно традиционной критики Церкви — как находящейся в плену у фарисеев и книжников), нагнетая музыкальную экспрессию в наиболее хлестких фразах. Однако было бы преувеличением сказать, что литургическое песнопение композитор использовал в качестве трибуны и что антиклерикальная риторика оказывает определяющее воздействие на музыку этой части, в центре которой — мысль о предсмертном одиночестве Иисуса. Сам литургический текст располагал Бриттена к тому, чтобы сделать «Agnus Dei» Его музыкальной иконой и избрать в качестве главной тональности «страстнóй» h-moll.

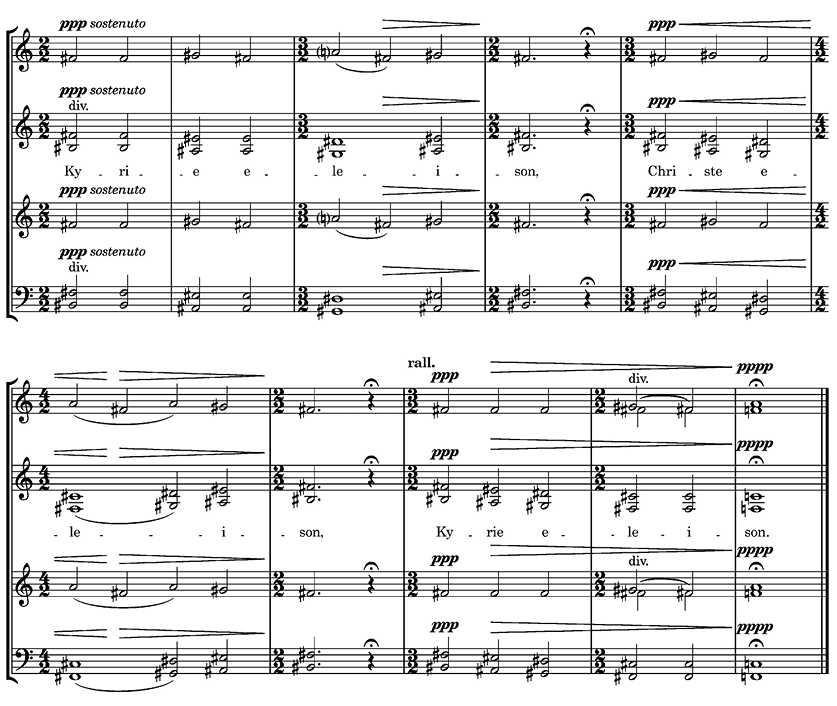

Одиночество Агнца подчеркнуто фактурой: высокий тенор «зависает» над остинатными фигурами хора и камерного оркестра. Сами эти фигуры, размеренно движущиеся то вверх, то вниз, можно трактовать как выражение оцепенения и безысходности. Еще Питер Эванс в статье, вышедшей в свет по горячим следам премьеры произведения, летом 1962 года, отмечал использование Бриттеном симметричных по отношению друг к другу пятиступенных звукорядов: вниз от fis и вверх от c (см. пример 11) [16, 35].

Пример 11

Как нетрудно заметить, исходными точками, к которым «крепятся» звукоряды, вновь выступают звуки тритона, главенствующего в звуковысотной системе «Военного реквиема» уже с первой его части. Более того, этот же тритон (и даже фрагмент целотоники в границах данного интервала) хорошо заметен и в начале партии солиста; чуть далее у тенора появляется еще один тритон (g–cis). Совместно эта пара образует разновидность барочной фигуры «креста»; реальное же соотношение двух интервалов — полутоновое: c–fis и cis–g (см. пример 12).

Пример 12

Полутоновые сдвиги постоянно встречаются на страницах «Военного реквиема» — вместе с равномерным чередованием восходящего и нисходящего направлений мелодического движения, подменами диатонических звукорядов, сменой гармонических красок (в данном случае фрагментов минорной и мажорной диатоник). Весь этот комплекс средств восходит в конечном итоге к хору мальчиков из Интроита — только отрешенность в «Agnus Dei» носит отнюдь не просветленный характер. Распятие здесь можно воспринять как знак поражения Иисуса — получается, что спасти человечество или изменить ход его истории невозможно даже ценой крестной жертвы23. Эта мысль вытекает из личной веры Бриттена, насколько она нам известна с его собственных слов; в 1942 году, во время разбирательства заявления о сознательном отказе от воинской службы, композитор утверждал: «Я не верю в божественность Христа, но признаю его учение правильным и считаю необходимым следовать его примеру» [10]. Если посмотреть на музыку «Военного реквиема» с этой точки зрения, то жертвы уже не будут казаться напрасными.

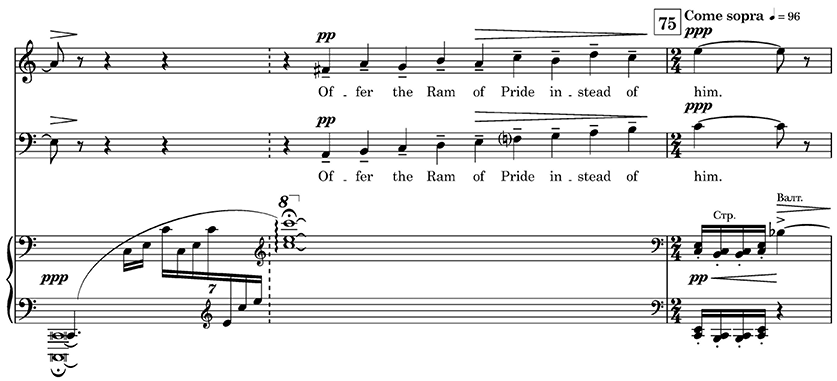

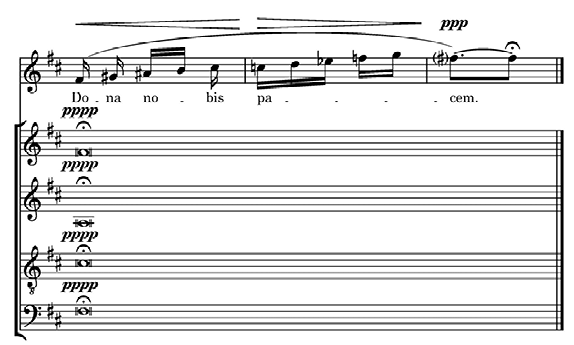

После того, как пропета последняя, третья строфа стихотворения Оуэна и затихло (на ppp) заключительное прошение хора («…даруй им покой вечный»), в партии тенора звучит дополнительное молитвенное обращение, привлеченное Бриттеном из обычной евхаристической службы: «Dona nobis pacem» («Даруй нам мир»). В первый и в последний раз в Реквиеме один из солистов-мужчин озвучивает фрагмент богослужебного текста — молитву не о мертвых, а о живых. На фоне почти неслышимой педали хора (трезвучие Fis-dur в динамике pppp) остинатная фигура словно бы освобождается от «оков» и возносится к Небесам. При этом сохраняются все ее родовые черты: опора на звуки тритона fis–c (–fis), «сдвиги» диатонических звукорядов, изысканное мерцание мажорной и минорной красок (см. пример 13).

Пример 13

Тот, кто восходит здесь на Крест, не побеждает, но и не терпит поражение — он произносит литургическую молитву о мире, являя красоту немощного человеческого существа и прямо следуя моральной заповеди Уилфреда Оуэна (видевшего в ней, в свою очередь, самую суть христианского учения): «Отказаться от действия, чего бы это ни стоило!»24

***

Вопрос об идентичности лица, совершающего этот важнейший в произведении литургический жест, является далеко не праздным. Очевидно, что это не Христос, в устах которого молитва «Даруй нам мир» звучала бы странно; и, кроме того, тенор, исполняющий на всем протяжении «Agnus Dei» монолог на текст «У кальвария близ Анкра», никак не ассоциируется в этой части «Военного реквиема» со Спасителем. Естественнее всего предположить, что в заключительных тактах на Крест, подражая Христу, восходит тот же человек, который пел тенором с самого начала, — кто-то из солдат, возможно, даже сам Уилфред Оуэн. В период работы над Реквиемом Бриттен пережил период сильнейшего увлечения личностью поэта, стараясь получить о нем как можно больше информации. Так, его не удовлетворял портрет, помещенный на фронтисписе издания оуэновских стихов (1920) [23] (см. илл. 1), и он настоятельно просил Уильяма Пломера найти какую-нибудь фотографию их автора. В конце концов, помощь пришла из Калифорнии, от Кристофера Ишервуда, приславшего композитору автобиографию Осберта Ситвелла: одна из ее глав посвящена Оуэну, а на вкладке с фотографиями красуется портрет 1916 года, на котором литератор позирует в военной форме [26] (см. илл. 2). 11 сентября 1961 года Бриттен благодарил Ишервуда в письме: «Я так рад, что эта фотография у меня имеется. Я так увлечен им в данный момент и хотел увидеть, как же он выглядел. Интуиция не подвела меня: это ровно то, что я и ожидал на самом деле» (цит. по [13, 12]). И хотя идея Жиля Кудерка, интерпретирующего «Военный реквием» как «одиннадцатую оперу» Бриттена — сочинение, посвященное духовному пути ее героя, Уилфреда Оуэна [13, 18], — представляется, пожалуй, слишком смелой, композитор не случайно предполагал назвать произведение «Оуэновской мессой». Он не только положил в основу духовной концепции Реквиема окопный опыт, запечатленный Оуэном в стихах, но и использовал голос поэта, чтобы дать слово тем, кто имеет первоочередное право говорить о войне, — ее жертвам.

Илл. 1: издание стихов У. Оуэна 1920 года, фронтиспис [23]

Илл. 2: фотография Джона Ганстона (1916) из книги Осберта Ситвелла,

вклейка после страницы 100, recto [26]

Чтобы оценить значение заключительных тактов «Agnus Dei» — восхождения Оуэна на Древо Креста и его литургического словесного жеста, — следует учесть наблюдения Эрин Мари Маклин. Жертва Христа и самопожертвование воинов сближаются не только в «У кальвария близ Анкра», но и в ряде других произведений английских поэтов времен Великой войны. Образы распятия Христа, принесения в жертву Исаака и смерти солдат на поле боя в «Военном реквиеме» развиваются параллельно, а в целом тема жертвы является главной для первых пяти частей этого произведения. Пятерка, похоже, играет в сочинении Бриттена символическую роль — и прежде всего в пятой, кульминационной части: Маклин обращает внимание на необычный размер (516), чередование восходящих и нисходящих пентахордов, значение числа пять для группировки фрагментов поэтического и латинского текстов; в отсутствие «подсказок» со стороны Бриттена можно предположить, что композитор имел в виду глубоко почитаемый в западной религиозной традиции образ стигматов — пяти святых ран Христа. Уже в самых первых тактах Интроита использование квинтолей в оркестровой теме позволяет трактовать ее образ более конкретно, чем просто скорбное шествие: это может быть восхождением Христа на Голгофу или процессией тяжело груженных солдат-страстотерпцев [19, 14, 37‒39, 44‒45, 73, 99‒105]. Не исключено, что символика числа пять распространяется и на посвящение «Военного реквиема»: Оуэн является пятой, формально не указанной в посвящении, жертвой в дополнении к тем четырем офицерам, с которыми Бриттен был знаком лично.

Идея Маклин состоит в том, что в шестой, заключительной части произведения его основная тема резко меняется, и на первый план выходит проблема примирения погибших солдат. Последние такты «Agnus Dei» трактуются автором как «в известной мере наложение», адресующееся уже к следующей главе повествования [19, 105], — и здесь с канадской исследовательницей нужно поспорить. Хотя «Libera me» действительно стоит до некоторой степени особняком и тема примирения выходит на первый план именно в данной части, весь «Военный реквием» представляет собой таинство примирения (the Sacrament of Reconciliation) — погибших солдат, враждующих наций и в конечном итоге человеческого рода с Богом, — далеко выходя за рамки узко понятого «пацифизма Бенджамина Бриттена». Очевидно, что такое примирение является функцией Церкви, которая в исторической реальности справляется со своими задачами то более, то менее успешно. Однако духовный максимализм композитора приводит к тому, что главными действующими лицами религиозного обряда выступают солдаты — те, кто в повседневном опыте войны имел возможность осмыслить нравственные проблемы, которые ставит перед человечеством учение Христа. Их личное примирение, покаяние и взаимное прощение помогают восстановить нарушенный мир — и это значит, что ключевую роль в совершении таинства вновь предстоит сыграть поэзии Оуэна, а тропирующая «Agnus Dei» заупокойной мессы молитва «Dona nobis pacem» отзовется в заключительной строчке стихотворения «Странная встреча» — «Let us sleep now» («Давай же уснем»).

Пространство, в котором происходит действие стихотворения — диалог двух солдат, бывших смертельных врагов, поэт описывает как «мрачный зал» и, наконец, называет его прямо: «По его мертвенной улыбке, я понял, что мы находимся в Аду» («By his dead smile I knew we stood in Hell»). Бриттен опускает соответствующее четверостишье Оуэна (строки 9–12) — возможно, потому, что подобное обозначение невольно повлекло бы за собой традиционные представления об аде и музыкальные средства их воплощения, не менее традиционные. Напротив, пользуясь свободой, которую дал ему отказ как бы то ни было именовать место «странной встречи», он творит собственное, ни на что не похожее музыкальное пространство — разреженное, ирреальное и вместе с тем открытое для множества приглушенных аллюзий на музыку предшествующих частей и разделов Реквиема. Это пространство памяти — напряженного припоминания событий посюсторонней жизни, в чем-то подобное платоновской пещере — с той разницей, что человеку являются не призраки, а отзвуки.

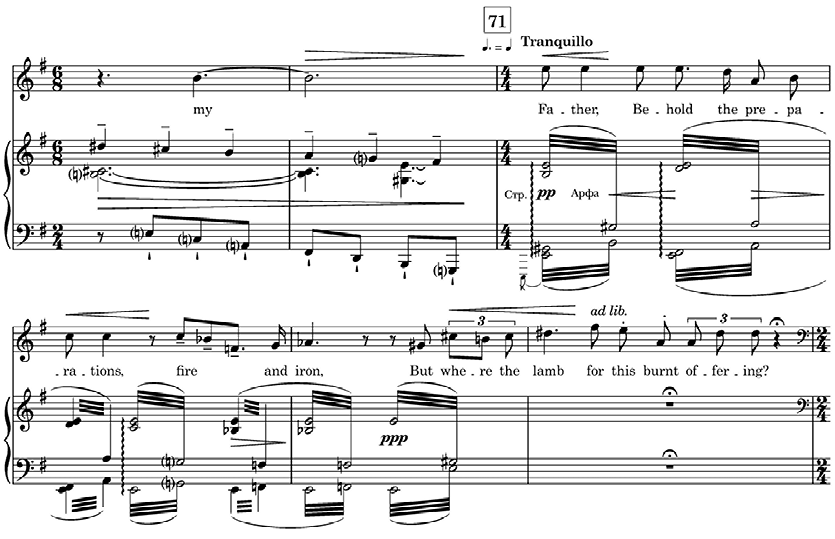

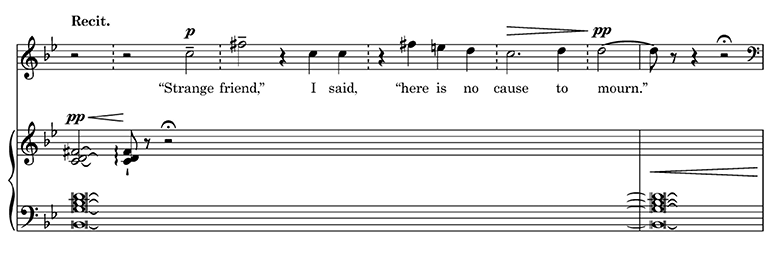

Одним из важнейших «знаков» этого пространства становятся то и дело возникающие у струнных (на pp с последующим crescendo) созвучия со структурой 2.4. (в полутонах). Родственные многочисленным целотоновым структурам в партитуре произведения, они обращены не столько назад, сколько вперед — словно указывая на то, что еще только предстоит встретить и узнать человеку в этом удивительном месте. Это что-то — и есть другой человек, немецкий солдат, убитый англичанином накануне его собственной гибели. «Странный друг, здесь нет причин скорбеть», — приветствует его англичанин. Фраза эта выстроена целиком по звукам целотоники (c–d–e–fis), ключевые же слова «Strange friend» напрямую являют вездесущий и загадочный тритон (см. пример 14). «Strange friend» и есть имя этому тритону. Навсегда покинувший поле битвы англичанин не просто узнает свою недавнюю жертву — в этой жертве он узнает себя25.

Пример 14

Именно это шокирующее открытие дает возможность завершить Реквием так, как это положено: видéнием Рая, который Господь уготовал всем, кто слушает Его заповеди. Одна из последних, чудесных метаморфоз музыки Реквиема состоит в том, что заключительные строки Респонсория («В Парадиз введут тебя Ангелы…») поются — сначала хором мальчиков, а затем и смешанным хором — на преображенную тему гротесковой фуги из Оффертория — ту самую, в которой говорится об обетовании Бога Аврааму (см. пример 15 а, б).

Пример 15 а

Пример 15 б

Но даже и в этот момент лейттритон не исчезает окончательно — в завершение эпизода он дважды возникает у детского хора, сопровождаемого ударами погребальных колоколов. Возвращение тритона — еще одна деталь «Военного реквиема», охотно обсуждаемая комментаторами. Если мы хотим дать ей взвешенную оценку, важно знать, что происходит в этот момент с литургической точки зрения. В то время как основная масса исполнителей продолжает интонировать текст антифона «In paradisum», входящего в службу отпевания (как и респонсорий «Libera me»), а солисты — «убаюкивать» друг друга («Let us sleep now»), мальчики вступают с известной католической молитвой о мертвых: «Requiem æternam dona eis, Domine / Et lux perpetua luceat eis / Requiescat in pace. Amen» («Покой вечный подай им, Господи, и свет вечный да светит им. Да упокоятся с миром. Аминь»). Звучание молитвы разбито на три фрагмента: первые два поют детские голоса, третий — смешанный хор на ту же самую музыку, что и в заключительных семи тактах Интроита, и в «Dies irae». Тем самым Бриттен возвращает нас к действительности: можно согласиться с Дональдом Митчеллом в том, что примирение происходит в иной реальности и касается исключительно жертв войны — нам же надлежит помнить о смерти и не впадать в прекраснодушие [22, 210]. Но также, добавлю, не терять веры в чудо — в тот тихий свет, в котором когда-нибудь растворятся все наши скорби и сомнения (на эту мысль наводит очередное «чудесное» разрешение тритона в F-dur: какой бы древней ни представлялась нам запечатленная в простых словах молитвы вера, она и сегодня продолжает излучать свое сияние26). Главным итогом «Военного реквиема» становится не исполнение Божьих обетований, а очищение и просветление человеческого существа — главной тайны не только произведения, но и всего творчества Бриттена.

***

Композитор хорошо знал парадоксальность человека, убийцы и жертвы в одном лице. Эта странная способность людей сочетать и то и другое неизменно влекла его. Далеко не каждый художник способен был увидеть в угрюмом и жестоком мизантропе вроде Питера Граймса ранимое и беззащитное существо, жертву общества — Бриттену это было дано с самого начала его зрелого творчества. И если задуматься, нельзя не признать, что и в «Военном реквиеме» образ жертвы парадоксален, необычен для сочинений на военную тематику.

Жертвы войны у Бриттена — не мирное население, не старики и женщины, не гонимые и тотально уничтожаемые евреи, а солдаты — то есть те, кто призван убивать и совершать насилие, пусть даже и с самыми благородными целями. Миф о солдате-герое, защитнике своего Отечества и всех тех, кто не в состоянии защитить себя, никогда Бриттена не привлекал. И все-таки основной пафос «Военного реквиема» — не в осуждении злодеяний войны.

«Солдат» для Бриттена — ключ к пониманию человека как такового. Возможно, и поэзия Оуэна привлекла его, в том числе потому, что воины в ней часто именуются не «солдатами», а «мальчиками» (boys). Эти «ребята» совсем не похожи на тех юных созданий, что поют где-то далеко под аккомпанемент органа хвалы Господу. Но и «здесь», и «там» — мальчики! Музыка Бриттена не только напоминает людям об ангельской стороне их существа, она возвращает им ее — настолько, насколько это в силах сделать искусство.

Литература

- Гусейнов А. А. Учение Л. H. Толстого о непротивлении злу насилием // Свободная мысль. 1994. № 6. С. 68‒81.

- Далгат Дж. «Военный реквием» Б. Бриттена // Б. Бриттен. Военный реквием : Клавир. Л. : Музыка, 1971. С. 5‒9.

- Житомирский Д. В. «Военный реквием» Бриттена // Советская музыка. 1965. № 5. С. 111–119.

- Ковнацкая Л. Бенджамин Бриттен. М. : Советский композитор, 1974. 392 с.

- Ковнацкая Л. Бенджамин Бриттен (1913‒1976) // История зарубежной музыки. Вып. 6: Начало ХХ века — середина ХХ века / под ред. В. В. Смирнова. СПб. : Композитор, 1999. С. 581–626.

- Насонов Р. А. Dies illa: мотив «кары Божьей» в двух шедеврах В. А. Моцарта // Научный вестник Московской консерватории. 2011. № 1. С. 36‒60.

- Орлов Г. А. «Военный реквием» Б. Бриттена // Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 5. Л. : Музыка, 1967. С. 65–99.

- Boyd M. Britten, Verdi and the Requiem // Tempo. New Series. No. 86 (Autumn, 1968). P. 2‒6. DOI: 10.1017/s0040298200027091.

- Brandon J. “The secret of perfection”: Britten and Verdi. Ph. D. Thesis. London : King’s College, 2008. 428 p.

- Britten B. Statement to the Local Tribunal for the Registration of Conscientious Objectors // Britten on Music / ed. by P. Kildea. Oxford : Oxford University Press, 2003. P. 40.

- Britten B., Mitchell D. Mapreading // Britten on Music / ed. by P. Kildea. Oxford : Oxford University Press, 2003. P. 321‒329.

- Cooke M. Britten: War Requiem. Cambridge : Cambridge University Press, 1996. IX, 115 p. (Cambridge Music Handbooks.)

- Couderc G. The War Requiem, Britten’s Wilfred Owen Opera // The Arts of War and Peace Review. Vol. I, n°1 (March 2013). P. 9‒22.

- Elliott G. Benjamin Britten: The Spiritual Dimension. Oxford and New York : Oxford University Press, 2006. XIV, 169 p. (Oxford Studies in British Church Music.)

- Evans P. Britten’s “War Requiem” // Tempo. New Series. No. 61 / 62 (Spring–Summer, 1962). P. 20–39. DOI: 10.1017/s0040298200027583.

- Elliott B., Gose Jr. An Interpretation of Wilfred Owen’s “Strange Meeting” // College English. Vol. 22. No. 6 (Mar., 1961). P. 417‒419. DOI: 10.2307/373915.

- Green, David B. Britten’s “War Requiem”: The End of Religious Music // Soundings: An Interdisciplinary Journal. Vol. 83. No. 1 (Spring 2000). P. 89‒100.

- Herbert J. D. Bad Faith at Coventry: Spence’s Cathedral and Britten’s “War Requiem” // Critical Inquiry. Vol. 25. No. 3 (Spring, 1999). P. 535‒565. DOI: 10.1086/448933.