Кто поет «арию Петра» и почему нам важно это знать

Кто поет «арию Петра» и почему нам важно это знать

В музыкальной науке, вероятно, нет таких проблем, которые можно было бы решить окончательно. Даже тогда, когда выяснены все обстоятельства и вынесено объективное суждение, бывает достаточно лишь немного переформулировать вопрос, чтобы открыть новую дискуссию. Материя, которую мне хочется затронуть в этой статье, — возможность персонификации солистов, исполняющих арии в двух великих пассионах И. С. Баха, — на первый взгляд не представляет большого научного интереса. Все точки над i, кажется, уже расставлены: всякому просвещенному любителю музыки, не говоря уже о профессиональных музыковедах, известно, что в рукописях «Страстей по Иоанну» и «Страстей по Матфею» не указано, от чьего лица исполняются «мадригальные» номера; выражения вроде вынесенного в название моей статьи — «ария Петра» — введены в обиход авторами работ о творчестве Баха в XIX и в начале XX века, говорить об их аутентичности не приходится. Стойкость подобных характеристик в нашей музыкальной жизни объясняется, возможно, тем большим влиянием, которое оказал на отечественных читателей труд Альберта Швейцера, до сих пор пользующийся заслуженным уважением. Швейцер уверенно приписывает некоторые арии из пассионов определенным библейским или аллегорическим персонажам (см. [7, 311, 377, 420, 470, 472, 486]) и не считает необходимым пояснить, на каком основании; можно отнести это на счет методологической наивности автора, создавшего свой эпохальный труд уже более столетия назад, но почему бы не допустить, что Швейцер был не так уж неправ и что за «народным» обычаем персонифицировать арии Страстей стоит продуктивная интуиция.

* * *

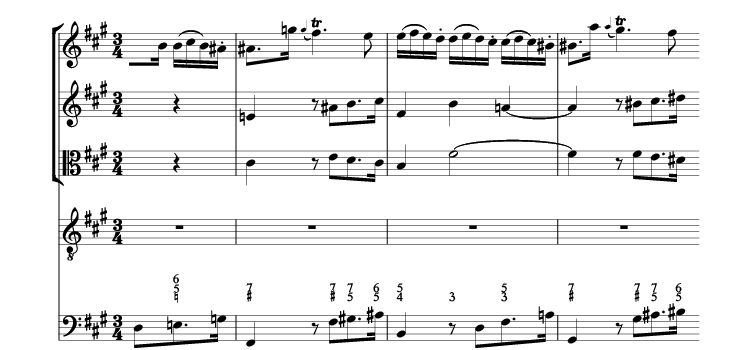

Для начала следует вспомнить, что исполнение мадригальных арий и хоров от лица конкретных, обозначенных в тексте либретто и затем в музыкальной партитуре персонажей — обычное явление для итальянской и произошедшей от нее немецкой оратории, в том числе Страстной. В образцовом для лютеранской традиции тексте пассионов гамбургского купца Бартольда Генриха Брокеса мы находим арии и речитативы accompagnato Дочери Сиона, Верующей души, Иисуса, Петра, Иуды, Девы Марии ([9]; см. илл. 1). Целый ряд этих текстов вошел в скомпилированное из разных поэтических источников либретто «Страстей по Иоанну» Баха, став фактически его основой. Так, первая из арий в произведении Баха (№ 71, ария альта с двумя солирующими гобоями «Mich vom Stricke meiner Sünden zu entbinden» / «Чтобы разрешить меня от уз моих грехов») расположена в самом начале ораториального либретто Брокеса, который вложил ее слова в уста хора Верующих душ2; ариозо баса (№ 19, «Betrachte, meine Seel, mit ängstlichem Vergnügen» / «Воззри, душа моя, с боязливым наслаждением») и ария тенора (№ 20, «Erwäge» / «Обдумай») берут свое начало в монологе Верующей души (и у Баха, и у Брокеса это высказывание является реакцией на бичевание Иисуса, размышлением над зрелищем потоков крови, текущих по Его спине); диалогическая ария баса с хором (№ 24, «Eilt, ihr angefochtnen Seelen» / «Поспешите, о встревоженные души») написана на текст, который в первоисточнике поет Дочь Сиона с хором Верующих душ; мадригальный слой еще одной арии баса с хором (№ 32, «Mein teurer Heiland, lass dich fragen» / «Мой возлюбленный Спаситель, дозволь спросить Тебя») представляет собой парафразу номера, в котором вопросы Распятому Христу задаются от лица Дочери Сиона, а последующий комментарий произносится Верующей душой; наконец, ариозо тенора, откликающееся у Баха на вставную цитату из Евангелия от Матфея (№ 33, «Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stück» / «И вот, завеса в храме раздралась надвое» — № 34, «Mein Herz, in dem die ganze Welt bei Jesu Leiden gleichfalls leidet» / «О мое сердце, в то время как весь мир словно сострадает Страстям Иисуса»), является свободным изложением речитатива accompagnato, который в либретто Брокеса произносит Верующая душа.

Илл. 1. Первая страница либретто Страстно́й оратории Бартольда Генриха Брокеса.

Приводится по перепечатке в издании: Hrn. B. H. Brockes Lti und Rahts-Herrn

der Stadt Hamburg, verteutschter Bethlehemitischer Kinder-Mord des Ritters Marino, nebst des Hrn.

Übersetzers eigenen Werken, auch vorgedrucktem Leben des Marino und beygefügten

Anmerkungen von Joh. Ulr. König <...>. Hamburg, bey Joh. Christoph Kißner, 1727. S. 295

Мы видим, что все восходящие к Брокесу мадригальные тексты «Страстей по Иоанну» в оригинале принадлежали персонажам аллегорическим: Дочь Сиона присутствует при страданиях и смерти Спасителя скорее непосредственно, а Верующие души словно располагаются на некотором отдалении, созерцая евангельскую драму со стороны. Участие в действии они не принимают, их функция — дать христианской общине и каждому отдельному ее представителю выверенный и одобренный образец отклика на происходящие события. Это «идеальные» верующие, но от реальных прихожан они отличаются лишь точностью понимания смысла Страстей и искусностью своей душевной и словесной реакции. Поручая парафразы их текстов анонимным голосам из хора, Бах по сути дела не менял ничего; пожалуй, единственной жертвой оказалась возможность различать два плана наблюдателей — тех, кто следит за драмой по библейскому повествованию, и тех, кто находится от Христа поблизости. Скорее всего, мотивом для снятия соответствующих указаний стал церковный характер произведения — в то время как на титульном листе брокесовского либретто говорится об исполнении оратории «в доме господина сочинителя» (in des Herrn Verfassers Behausung), произведение Баха впервые прозвучало, как нам хорошо известно, 7 апреля 1724 года в лейпцигской церкви Св. Николая. Более того, «Страсти по Брокесу» пера различных композиторов и пассионы Баха принадлежат, строго говоря, к разным, хотя и родственным, жанрам: первые представляют Страстную ораторию (в которой Евангелист произносит отдельные фрагменты библейского текста в качестве особого персонажа), вторые относятся к ораториальным Страстям, текстовой основой которых является полная версия соответствующего Страстного Евангелия, а поэтическое либретто, наряду со строфами лютеранских песен, мыслится как группа стихотворных интерполяций.

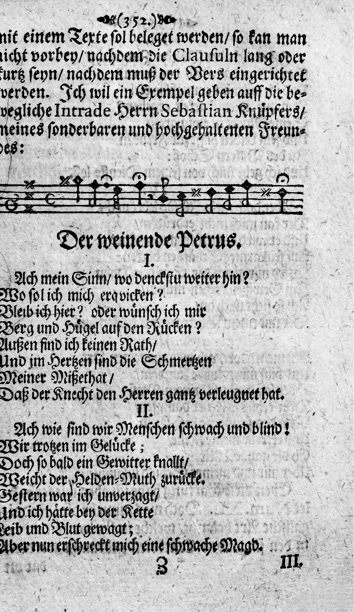

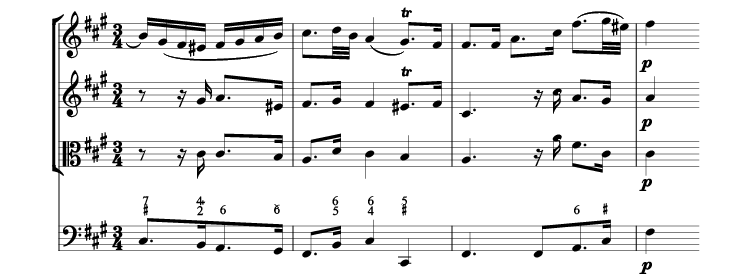

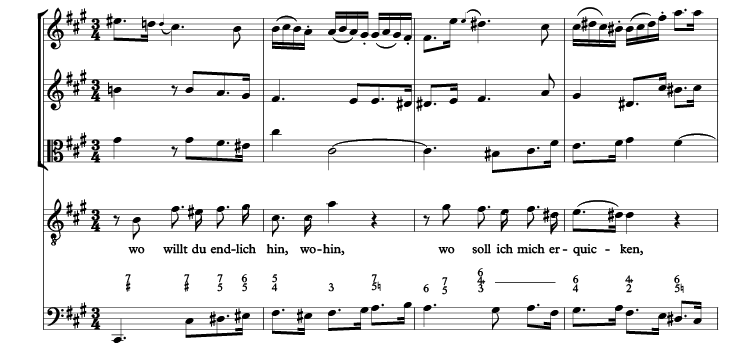

Среди поэтических источников либретто «Страстей по Иоанну» есть, однако, и более поразительный случай. Касается он как раз эпизода отречения Петра — речь идет о № 13, арии тенора «Ach, mein Sinn» / «Ах, мой разум», звучащей сразу после небольшого, но существенного дополнения к рассказу Иоанна Богослова: «И вспомнил Пётр слово, сказанное ему Иисусом, и выйдя вон, плакал горько» (Мф 26:75); Швейцер именует этот номер «арией отчаяния Петра» [7, 420]. Согласно открытию Филиппа Шпитты, опубликованному в 1888 году, текст арии тенора почти в точности воспроизводит первую из пяти строф «мадригальной оды» Кристиана Вейзе (см. [19, 472‒474])3, ректора гимназии в саксонском городке Циттау, ныне носящей его имя; расхождения с либретто «Страстей по Иоанну» касаются прежде всего распределения текста по строкам, а также отдельных выражений. Вейзе опубликовал стихотворение «Der weinende Petrus» / «Плачущий Пётр» в учебнике поэзии и риторики «Зеленой юности необходимые мысли» (Лейпциг, 1675) для иллюстрации собственного метода преподавать сочинение мадригальных стихов: начинающему поэту предлагалось подтекстовывать музыкальные пьесы, в которых фразы имеют неодинаковую протяженность, и притом к каждой заданной мелодии изобретать по несколько строф. Так, «Плачущий Пётр» был написан Вейзе на музыку некоей «подвижной интрады» Себастьяна Кнюпфера, одного из предшественников И. С. Баха на посту кантора церкви Св. Фомы; в издании приведены лишь начальные фразы не сохранившегося произведения, соответствующие первой строчке стиха: «Ach mein Sinn, wo denckstu weiter hin?» ([20, 352]; см. илл. 2). Не зная обстоятельств создания либретто «Страстей по Иоанну», мы не можем сказать, располагал ли Бах информацией о происхождении текста арии тенора или нет, но факт остается фактом: изначально он мыслился именно как «плач Петра».

Илл. 2. Кристиан Вейзе. Первые две строфы мадригальной

оды «Плачущий Петр». Приводится по изданию: [19, 352]

Ключ к вопросу о персонификации в «Страстях по Матфею», кажется, дает либретто сочинения, опубликованное Пикандером в 1729 году во втором томе его «Шутливо-серьезных и сатирических стихотворений»4. Содержащиеся в нем ремарки дают нам понять, сколь значительная роль принадлежит в этом пассионе позаимствованным у гамбургских поэтов образам Дочери Сиона (Пикандер обозначает его, как правило, единственным словом «Zion» или сокращенно, внутри поэтического текста, «Z.») и сопровождающего ее хора подруг, Верующих [душ] («die Gläubigen»; «Gl.»). Эти аллегорические персонажи указаны Пикандером в диалогических мадригальных номерах, обрамляющих каждую из двух частей пассиона, а также в парах диалогических речитативов accompagnato и арий, занимающих центральное по смыслу положение в первой и во второй частях:

|

№ |

Инципит |

Ремарки Пикандера |

|

1 |

Kommt, ihr Töchter |

Die Tochter Zion und die Gläubigen / Aria (см. илл. 3). |

|

19 |

O! Schmerz! |

Als JEsus am Oehlberge sagte: / Zion und die Gläubigen. |

|

20 |

Ich will bei meinem Jesu wachen |

Aria a Duetto. |

|

27 |

So ist mein Jesus nun gefangen |

Als JEsus gefangen worden. / Aria à 1 / Zion und die Gläubigen. |

|

30 |

Ach nun ist mein JEsus hin! |

Aria. / Die Gläubigen, und Zion. |

|

59 |

Ach Golgatha! unselgs Golgatha! |

Als JEsus gecreuziget worden. / Zion. |

|

60 |

Sehet, JESUS hat die Hand |

Aria à Duetto. / |

|

67 |

Nun ist der HERR zur Ruh gebracht |

Nach den Worten: Und versiegelten den Stein / Zion, und die Gläubigen. |

[16, 101, 104, 106, 110, 111]5.

В своем научном путеводителе по произведению Эмиль Платен скептически оценивает значение этих сохранившихся в публикации либретто ремарок для художественного целого «Страстей по Матфею». Он отмечает, что ни в одном из музыкальных источников нет указаний ни на Дочь Сиона, ни на хор Верующих душ. Более того, Бах словно демонстративно игнорирует открывающуюся возможность поручить партию Дочери Сиона одному исполнителю: трижды ее слова поет альт (№ 30, 59, 60), дважды тенор (№ 19, 20), еще один раз эта партия решена как дуэт сопрано и альта (№ 27a); в «прощальном» речитативе слова Дочери Сиона поделены между всеми четырьмя солистами первого хора (№ 67); наконец, во вступительном номере Бах, действуя вразрез с рекомендацией Пикандера, поручает партию Дочери не солисту, а одному из двух хоров, исполняющих эти Страсти [17, 50‒51]. В качестве своеобразной компенсации Платен пытается вывести некий «общий» аффект для арий одного и того же голоса. Не без натяжки ему удается представить альт как воплощение «покаяния» и «оплакивания», сопрано — как персонификацию «преданности» и «благодарности»; в номерах, принадлежащих басу, Платену видится фигура верного последователя Христа либо сострадающего комментатора библейских событий, и лишь в партии тенора ученому не удается найти ничего характерного — в своих сольных высказываниях этот голос склонен занимать позицию объективного рассказчика [17, 51].

Трудно возразить Платену в негативной части его комментария — мы, однако, еще вернемся к обсуждению ремарок Пикандера. Но прежде обратим внимание на еще одну публикацию этого лейпцигского поэта, являющуюся важнейшим источником либретто «Страстей по Матфею». Еще Филипп Шпитта ввел в круг изучаемых документов первый опыт Пикандера в жанре поэтической оратории — «Поучительные размышления на Чистый Четверг и Великий Пяток о страдающем ИИСУСЕ, изложенные в виде ОРАТОРИИ Пикандером. 1725», — опубликованный в «Собрании поучительных размышлений на общепринятые воскресные и праздничные дни» (Лейпциг, 1725; см. [18, 873‒880]). Считается, что именно этим изданием Пикандер заинтересовал Баха в качестве потенциального литературного сотрудника. И действительно, либретто 1725 года можно рассматривать в качестве первого эскиза того текста, который известен сегодня во всем мире как «Страсти по Матфею». Наиболее наглядным свидетельством этого является «Хор Верующих душ», непосредственный предтеча заключительного номера пассионов [18, 879‒880]. В других случаях обнаруживаются лишь слабые намеки на то, чтó возникнет уже в скором будущем, — отдельные поэтические мотивы, впоследствии полностью переосмысленные и включенные в совершенно новый интеллектуальный контекст.

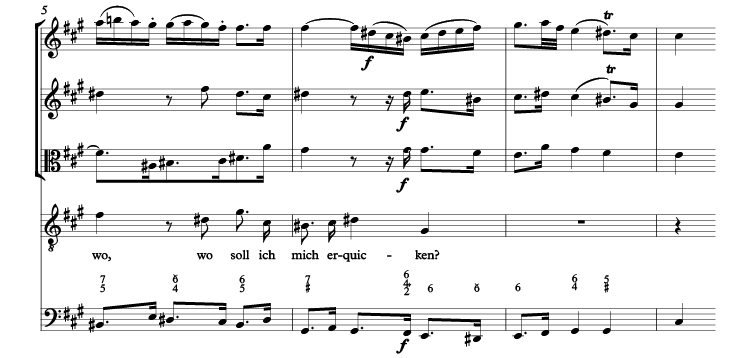

Илл. 3. Пикандер (Кристиан Фридрих Хенрици). Первая

страница либретто «Страстей по Матфею».

Приводится по изданию: [15, 101]

Кажется, главный урок, который можно вынести из вдумчивого знакомства с «Поучительными размышлениями… о страдающем Иисусе», состоит в том, что мадригальные тексты «Страстей по Матфею» могли быть созданы только под сильнейшим влиянием Баха, чуть ли не продиктованы композитором поэту6. Требуется изрядное воображение, чтобы узреть в незамысловатом призыве Дочери к Верующим душам собраться вместе и достойно попрощаться со Спасителем перед Его смертью — «Sammlet euch, getreue Seelen, / Die ihr JEsum werth geacht» («Собирайтесь, о верные Души, / Воздайте по достоинству Иисусу») — будущее начало Страстей: «Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen» («Придите, о Дщери, плакать вместе со мной»), и весь последующий диалог двух групп исполнителей, на который наслаивается немецкий Agnus Dei. Тем не менее похоже, что именно этот поэтический фрагмент стал отправной точкой для создания качественно нового целого; в пользу данной мысли свидетельствует и сущностное сходство ремарок: Zion. Chor. / Aria (оратория) — Die Tochter Zion und die Gläubigen / Aria (пассион)7.

В ораториальном либретто Пикандера все поэтические тексты персонифицированы — и это самое важное в нашем случае. Помимо аллегорических персонажей, в поэтической форме высказываются евангелисты Пётр и Иоанн, Дева Мария и даже сам Иисус. В уста Мессии Пикандер вкладывает две арии, первая из которых является предшественницей одного из ключевых номеров «Страстей по Матфею», арии сопрано «Из любви умрет мой Спаситель» (№ 49)8:

|

Aus Liebe will ich alles dulden, |

Из любви я претерплю всё это, |

Сравнивая раннюю версию с хорошо известной окончательной, замечаешь соответствие не просто поэтических мотивов, но и богословской мысли — только в версии 1725 года она изложена более грубо и прямолинейно, отсылая слушателя к хорошо известной в те времена теории Искупительной жертвы как выкупа человеческого рода из рабства у сатаны. Впоследствии, возможно, под влиянием Баха, Пикандер затушевал этот мотив — а композитор полностью его проигнорировал, направив все выразительные средства музыки на создание образа Иисуса как воплощения чистой любви; форма высказывания от третьего лица, избранная в Страстях, хорошо подходит для решения этой новой художественной задачи.

Не менее ярким примером трансформации персонифицированного высказывания в анонимное может служить превращение арии евангелиста Иоанна из сцены Тайной Вечери в арию сопрано № 9 «Хочу подарить Тебе я свое сердце» («Ich will dir mein Herze schenken»). В первоначальном варианте стихотворения о готовности христианина преподнести Спасителю в дар собственное сердце в знак благодарности и любви — то есть о том, что составляет духовную суть как стихов, так и музыки известного фрагмента «Страстей по Матфею», определяет их парадоксальную красоту, — не было и речи. Речь шла о гораздо более очевидных вещах — о бесценном даре Крови Христовой, который всякий верующий получает под видом вина во время Евхаристии:

Пикандеру было важно вложить этот текст в уста Иоанна Богослова — не просто «любимого ученика» Иисуса, но и самого чуткого, прозорливого из апостолов к теологическим, вероучительным смыслам, которые пытался донести до своей общины Равви. Правда, в те времена, которые описывают Евангелия, кажется, ни один из учеников не мог постичь слов Иисуса — в Священном Писании нет никаких указаний на то, что Иоанн был в этом отношении исключением. Поэтому выбор Пикандера и не случаен, и одновременно условен: под «Иоанном» следует разуметь в первую очередь духовно глубокого христианина, человека, хорошо понимающего богословскую суть библейского повествования. Автор четвертого Евангелия является в этом отношении безусловным образцом — однако он не был таковым во времена, предшествовавшие Искупительной жертве, то есть в те времена, в которые разворачивается действие оратории.

Продолжая спекуляции относительно соотношения либретто «Поучительных размышлений… о страдающем Иисусе» и «Страстей по Матфею», можно предположить, что деперсонификация некоторых мадригальных текстов произошла по инициативе Баха. Но было ли это вынужденной мерой, связанной с необходимостью исполнить новое произведение в церкви, или того требовали некие общие принципиальные установки композитора, сказать сложно. Дальнейшую пищу для размышлений нам может дать краткая история еще одного сочинения великого музыканта; в одной из версий это произведение обозначено как оратория — под этим названием оно и приобрело известность в последующие времена.

В феврале 1725 года Бах навестил своего давнего покровителя Кристиана, герцога Саксен-Вейсенфельского, чтобы руководить на дне его рождения, 23 числа, исполнением своего нового опуса — поздравительной кантаты BWV 249a «Entfliehet, verschwindet, entweichet, ihr Sorgen» / «Бегите, скрывайтесь, утекайте, о заботы!». Простой и достаточно стандартный для подобного рода продукции пасторальный сюжет (встреча двух пастухов и двух пастушек по пути на пир в день рождения герцога; погружающиеся в сон стада овец; поиск цветов в подарок Кристиану, большому их любителю; прибытие пастухов на торжество и их льстивые поздравления вельможе) дал повод к созданию прекрасной музыки, а напряженный рабочий график (ранняя Пасха и, как следствие, исполнение второй редакции «Страстей по Иоанну» уже 30 марта) побудил Баха использовать музыкальный материал только что написанного светского сочинения для украшения Светлого праздника. Получившаяся в результате переработки вейсенфельской dramma per musica «Пасхальная кантата», как отмечает Кристоф Вольф, по существу соответствует широко распространенному в источниках эпохи определению оратории как духовной оперы [21, 8]. Все четыре солиста в этом необычном для творчества Баха произведении, исполненном 1 апреля 1725 года вместе с ранней кантатой BWV 4 «Христос лежал в смертных пеленах», в рукописи персонифицированы: Мария Иаковлева (сопрано), Мария Магдалина (альт), Пётр (тенор), Иоанн (бас); партия Евангелиста отсутствует.

Использовав музыкальный материал еще один раз в светском сочинении, поздравительной кантате на день рождения графа Флемминга (BWV 249b), Бах не обращался к нему в течение примерно десятилетия. И лишь после того как в 1735 году были исполнены две оратории, «Рождественская» и «Вознесенская», пришло время вернуться к опусу ранних лейпцигских лет, существенно его переработать и исполнить в качестве «Пасхальной оратории» во второй половине тридцатых годов. При этом Бах снял, однако, указания на действующих лиц — и таким образом ни одна из трех его ораторий не содержит, формально, персонификации. Тем не менее слушательский опыт показывает, что ассоциировать партии каждого из солистов BWV 249 с конкретными библейскими персонажами уместно и полезно, хотя можно понять и позицию Баха: яркие, характерные образы «героев» «Пасхальной оратории» олицетворяют в конечном итоге разные грани отношений человека с Богом9.

Пора подвести промежуточные итоги. Казус «Пасхальной кантаты» BWV 249 свидетельствует о том, что на протяжении жизни Бах не был последовательным противником персонификации мадригальных номеров своих духовных произведений на библейский сюжет. Литературный и музыкальный контекст его творчества также скорее располагал к открытому обозначению действующих лиц — библейских или аллегорических персонажей — иногда даже в церковных жанрах. В то же время опыт использования переработанных фрагментов Страстного либретто Брокеса в «Страстях по Иоанну», трансформации довольно посредственной ораториальной поэзии Пикандера 1725 года в блистательные мадригальные тексты «Страстей по Матфею», наконец, анонимность сольных и ансамблевых номеров в ораториях тридцатых годов говорят о стремлении великого композитора избегать открытой характерности в своих сочинениях, а возможно, и о том, что он опасался излишне тесного сближения духовной музыки с «красивыми дрезденскими песенками» [13, 48]. В целом следует признать правоту Михаила Друскина, с беспощадной суровостью порицающего исследователей творчества Баха, «подпавших под гипнотическое воздействие эстетики вагнеровского музыкального театра»: «Кто ищет такой персонификации, не замечает существа отличий баховских “Страстей” от пассионов тех его современников, которые, вплоть до Грауна, из “Страстей” делали ораторию, где действовали конкретные персонажи. Бах же придерживался старого, нонперсонифицированного типа пассионов, но обновил их содержание, сделал несравненно более емким» [2, 61].

Вместе с тем чеканные формулировки советского ученого не закрывают вопрос, а как раз и располагают к уточнению его постановки. Многие мадригальные номера Страстей, вне всяких сомнений, носят «персональный» характер, требуют глубоко осмысленного исполнения в личном тоне. Индивидуальность аффекта таких хоров, арий и ансамблей порождается, конечно, не реалистическими установками их автора и даже не стремлением снабдить прихожан «поучительными мыслями» — скорее в них находит отражение то, что в своей недавней монографии о творчестве Баха сэр Джон Элиот Гардинер обозначает латинским термином conditio humana; речь идет о фундаментальном опыте (в случае с музыкой Баха отправной точкой служит опыт христианской веры), объединяющем огромное множество людей вопреки всем их многообразным различиям. Этот опыт так или иначе нуждается в олицетворении, в обращении к неким символическим событиям и фигурам. Вот почему мне хотелось бы продолжить эту статью собственными размышлениями о проблеме идентичности в Страстях Иоганна Себастьяна Баха.

* * *

Известному современному баховеду, специализирующемуся на поиске богословских основ музыки великого композитора, принадлежит важное наблюдение над структурой «Страстей по Иоанну». Эрик Чейф обращает внимание на сходство двух заметных в общей конструкции произведения хоральных строф — завершающей первую часть сочинения десятой строфы песни Пауля Штокмана «Jesu Leiden, Pein ind Tod» и открывающей вторую часть пассиона начальной строфы гимна Михаэля Вейссе «Christus, der uns selig macht». Дело не ограничивается совпадением поэтического ритма всех фраз и системы рифм (ababcdcd), а также существенным сходством отделенных строк мелодии и тональным родством (первый из номеров написан в ля мажоре, второй — во фригийском ладу ми). Начальные строки текста интересующих нас строф, если расположить одну напротив другой, противопоставляют имена Петра и Христа, и это едва ли случайно:

|

Petrus, der nicht denkt zurück, Seinen Gott verneinet, Der doch auf ein’ ernsten Blick Bitterlichen weinet. Jesu, blicke mich auch an, Wenn ich nicht will büßen; Wenn ich Böses hab getan, Rühre mein Gewissen!10 |

Christus, der uns selig macht, Kein Bös’ hat begangen, Der ward für uns in der Nacht Als ein Dieb gefangen, Geführt für gottlose Leut Und fälschlich verklaget, Verlacht, verhöhnt und verspeit, Wie denn die Schrift saget11. |

[10, 231].

Переключение с фигуры Петра на фигуру Христа, резюмирует американский ученый, «подчеркивает исключительность страданий Иисуса как единственного пути к Спасению современного верующего» [10, 232].

Тонкое наблюдение Чейфа свидетельствует в пользу моей давней догадки о том, что первая часть «Страстей по Иоанну» является в некотором смысле «Петровым действом», в то время как во второй мы созерцаем собственно Крестный путь Христа («действо Иисусово»). Интересующий нас раздел пассиона (№ 8‒14) включает в себя всего две арии, не самые прославленные среди множества шедевров Баха. Каждая из них, тем не менее, является в своем роде загадкой12.

Первая, в си-бемоль мажоре, живо напоминающая паспье, по словам Джона Элиота Гардинера, принадлежит к тем ариям сопрано у Баха, которые часто звучат в конце кантаты, перед заключительным хоралом, полные наивной радости и веры [1, 562]. Ясная музыкальная структура и цельный аффект этого мадригального номера, казалось бы, исключают возникновение проблем с его восприятием. Однако уже Филипп Шпитта высказывал недоумение по поводу решения Баха, без стеснений подвергая автора «Страстей по Иоанну» строгой критике: «Не всегда можно сказать, что места для вставки мадригальных текстов выбраны удачно. Речитатив “За Иисусом следовали Симон Пётр и другой ученик” предшествует сцене отречения Петра. Если к нему присоединяется полная радостной веры ария “Я следую за Тобой радостными шагами и не оставлю Тебя, моя Жизнь, мой Свет”, а результатом становятся лишь постыдная слабость и трусливое отступничество, то не нужно обладать слишком тонким вкусом, чтобы заметить, как малозначительный момент подчеркивается в ущерб целостному впечатлению, тем более что из-за этого две арии оказываются расположены почти впритык друг к другу» [19, 352‒353]13.

Уже в наше время канадский ученый Майкл Мариссен попытался дать объяснение видимому несоответствию. Согласно его теории, «Я», от лица которого поется ария сопрано (то есть «экзистенциальное Я», слушатель библейского повествования), лишь внешне декларирует свою готовность быть последователем Христа — на самом деле он постоянно отказывается от своего ученичества и не следует за Иисусом [15, 16]. Свою идею Мариссен, однако, не подкрепляет ссылками на те или иные особенности данного музыкального номера, и потому его гипотеза справедливо критикуется другими учеными; тайна арии до сих пор остается неразгаданной. Зато другое наблюдение Мариссена заслуживает более тщательного обсуждения — касается оно средней части арии (bb'): «Ускорь мой шаг, и Сам не переставай притягивать, привлекать и призывать меня».

Мелодическая линия голоса претерпевает в этом разделе выразительные изменения, утрачивая прежнюю текучесть. Появляющиеся в самом начале раздела синкопы напрямую связаны с интонацией мольбы, с повелительным наклонением глаголов (такты 49‒56). Далее Бах многократно, тонко варьируя интонацию и продолжая неустанное тонально-гармоническое движение, выделяет и подчеркивает глаголы «ziehen» и «schieben» — последний удостаивается в конце концов особенно изысканного мелодического хода (такты 63‒64, 109‒110); трудно не обратить внимание и на один из фрагментов раздела b', в котором оба «влекущих» слова подаются с откровенной чувственностью (такты 97‒101: минорный лад, неустойчивые гармонии, распевы, синкопы). По мнению Мариссена, средняя часть отсылает к Распятию: вознесенный на Древо Креста Христос призывает к себе всех верных [15, 16], и подобная трактовка кажется вероятной, особенно если держать в памяти сцену Распятия из не написанных еще Бахом к тому моменту «Страстей по Матфею», где в арии альта с хором (№ 60, то есть в одном из тех мадригальных номеров, которые, согласно опубликованному в 1729 году либретто Пикандера, исполняются от лица Дочери Сиона и хора Верующих душ) солист призывает «покинутых птенчиков» прийти в объятья Иисуса, чтобы обрести там Спасение и получить милость.

Мне и самому приходилось обращать внимание на то, как невинно-игривая музыка Баха может служить тонким намеком на самые серьезные и трагические обстоятельства библейской истории [5], так что нельзя исключить, что «Ich folge dir gleichfalls», подобно арии сопрано с эхо из четвертой части «Рождественской оратории», указывает на Искупительную жертву, которую в более или менее отдаленном будущем суждено принести Спасителю (впрочем, в рассматриваемом в данной статье случае выстроить систему доказательств в подтверждение догадки Мариссена не представляется возможным). Вместе с тем совершенно не обязательно искать причину чувственного беспокойства, ощутимого в средней части, казалось бы, безмятежной арии в отдаленной перспективе — тем более что это никак не объясняет просветленной музыки крайних частей. Гардинер сравнивает движение голоса и солирующей пары флейт с игривой любовной погоней [1, 561]; Альфред Дюрр указывает, что многочисленные повторы (секвенции, в том числе с нулевым интервалом, имитации) в системе барочной музыкальной риторики иллюстрируют идею следования за Иисусом [12, 99‒100]; Лоуренс Дрейфус, в стремлении дать номеру образную характеристику, рисует эффектную картину «галантного празднества в украшенном гирляндами саду, на котором одетые в пасторальные костюмы персонажи танцуют паспье» [11, 110]. Можно предположить (прав Шпитта), что музыка арии действительно не согласуется с тем моментом библейского нарратива, который дал повод для ее вставки («За Иисусом следовали Симон Пётр и другой ученик», Ин 18:15), — скорее, ее художественный образ надо соотнести с историей, предшествующей пленению Христа, то есть с той частью Евангелия, которая по естественным причинам не получила непосредственного отражения в «Страстях по Иоанну».

По-видимому, Бах меньше всего собирался иллюстрировать, как Пётр и «другой ученик» (очевидно, сам апостол Иоанн) предприняли попытку проследовать в ночи за Иисусом в дом первосвященника. «Беззаботная» музыка арии отсылает нас к тем временам, когда Учитель и его община были вместе и ученики-апостолы следовали за Мессией по городам и весям. Счастье их не могло продолжаться вечно — состоянию невинного блаженства должен был прийти конец; отсюда и оригинальное тембровое решение Баха: подвижные звуки траверс-флейт и легкого, светлого сопрано буквально тают, мгновенно растворяются в акустической среде, подчеркивая временность и скоротечность возникающего художественного образа. Отсюда же проистекает и ощутимое в средней части арии беспокойство: не выходя за пределы галантной игривости, эстетики тонких намеков, композитор словно разоблачает перед умными слушателями внутреннюю тревогу счастливых последователей Иисуса; не разумея смысла учения, которое излагает им Спаситель (даже тогда, когда Тот говорит притчами), они всё же догадываются о скорой и неизбежной разлуке — в следующий раз они встретятся с Ним, созерцая фигуру Христа в сцене Распятия.

В попытке окончательно оправдать Баха перед проницательным и интеллектуально честным Шпиттой, замечу, что аллегорический образ арии сопрано, возможно, отсылает нас и еще дальше. Предназначенные для любовных и прочих утех «галантные сады», не без оснований увиденные в музыке Баха Дрейфусом, как известно, несут на себе отпечаток Эдема — изначального беззаботного состояния, в котором пребывали люди до грехопадения. Явление Спасителя общине верных словно бы изгладило на время последствия первородного греха, в том числе и главное из них — отпадение человека от своего Творца. Апостолы — и Пётр первый среди них — как бы вновь ощутили райское блаженство, вкусили плоды искупления древнего греха до того, как ему было суждено произойти. Разумеется, состояние, в котором они пребывают, следуя за Спасителем, — временное и, более того, иллюзорное. Но разве не ровно это и передает художественный образ арии?

Проницательный читатель, надо думать, уже догадался, что «Петрово действо» я интерпретирую как попытку Баха воссоздать миф о грехопадении внутри истории Страстей; только этим и можно по-настоящему объяснить присутствие в структуре сочинения не соответствующей повествовательному контексту арии «Я следую за тобой радостными шагами». Более того, это единственная, как мне представляется, возможность убедительно трактовать второй мадригальный номер «действа», арию тенора «Ах, мой разум» (№ 13); проблемы, связанные с пониманием этой арии, внешне, возможно, не столь заметны — хотя предельная взвинченность чувств вместо гораздо более привычного для лютеранских пассионов благочестивого образца для покаяния наводит на определенные размышления, выделяя арию тенора среди всех прочих, — однако «странности» собственно музыкального решения уже давно находятся в фокусе зрения исследователей.

Кажется, что виной всему — причудливый поэтический текст, избранный неизвестным компилятором либретто (с согласия Баха? по его совету? возможно, самим Бахом?) в качестве литературной основы. «Подвижная интрада» Кнюпфера, похоже, была весьма своеобразным сочинением — Кристиан Вейзе совсем не случайно избрал именно ее в качестве образца такой музыки, с помощью которой можно тренировать начинающих рифмоплетов в изобретении «мадригальных од». Постоянные смены количества слогов в строке, отсутствие ощутимой закономерности в их чередовании ставят непростую задачу и перед опытным композитором, автором «Страстей по Иоанну», в силу неких причин пожелавшим вновь соединить одну из строф «Плачущего Петра» с музыкой. Логично предположить, что преодолеть подобные затруднения он решился вполне сознательно.

Композиционные особенности арии удачно суммирует уже Альфред Дюрр. По его наблюдениям, Бах спланировал форму этого номера без какой бы то ни было оглядки на литературную основу; в результате ария имеет трехчастное строение14:

|

Секция |

Инципит |

Такты |

|

A |

Ach, mein Sinn |

17‒45 |

|

B |

Bleib ich hier |

47‒59 |

|

C |

Bei der Welt |

63‒89 |

[12, 100].

Поскольку партия тенора не в состоянии служить стержнем музыкального формообразования, эту функцию принимает на себя инструментальный ансамбль: «В самом деле, лишь очень редкие арии у Баха получают внутреннюю связность благодаря постоянным повторениям инструментального ритурнеля, как в данном случае, — к коим в то же время присочиняется совершенно иная, по форме свободно следующая за соответствующим текстом, вокальная партия» [12, 101].

Меткие наблюдения Дюрра блистательно проиллюстрировал своим подробным разбором арии Лоуренс Дрейфус. Составленная им аналитическая таблица доказывает, что материал ритурнеля, подвергаясь сегментации и варьированию, действительно звучит практически на всем протяжении вокальной пьесы, как в основной тональности фа-диез минор, так и в транспозициях — в минорную доминанту (такт 32 и далее), в тональность седьмой ступени (такт 52 и далее), в субдоминанту (такт 63 и далее); полное проведение ритурнеля в основной тональности начиная с такта 74 выполняет функцию репризы (см. «ритурнелограмму» арии [11, 106]). Ученый обращает внимание на то, что, сочиняя ритурнель, Бах действовал вопреки правилам музыкальной теории эпохи (представленным в трактате Иоганна Маттезона «Совершенный капельмейстер») и вразрез с общепринятой практикой, вполне оправдавшей себя в творчестве других великих композиторов (в качестве контрастирующего примера Дрейфус приводит арию Секста «Svegliatevi nel cuore» из первого действия оперы «Юлий Цезарь в Египте», премьера которой состоялась практически в одно время с первым исполнением «Страстей по Иоанну», 20 февраля 1724 года). «Идеальный» ритурнель генделевской арии содержит в себе весь начальный материал вокальной строчки в непосредственном, «готовом» виде; у Баха лишь первые восемь тактов партии тенора исполняются в унисон с партией первых скрипок — в следующий раз их интонации совпадут уже в самом конце арии, в заключительной каденции (такты 88‒89; см. [11, 103]).

К анализу арии «Ах, мой разум» Дрейфус обращается не случайно; его цель — доказать на поразительном примере, что в ариях Баха наблюдается господство «инструментальной мелодии» (термин вынесен в заглавие статьи), что вопреки принятым представлениям композитор далеко не всегда исходил из особенностей текста и уж тем более не был его рабом: время от времени в его произведениях берут верх чисто музыкальные закономерности. В случае с «плачущим Петром» для подтверждения гипотезы о незначительной роли вокальной линии можно сослаться на хорошо известный в баховедении казус: в одном из основных источников произведения, так называемой Партитуре А, отражающей особенности первого исполнения пассиона, имеется ремарка «Aria tutti li Stromenti» (к которой в последующих версиях своего опуса Бах, однако, не возвращался; см. подробнее [12, 130]). Представим себе, что в результате присоединения двух пар духовых инструментов, флейт и гобоев, к струнному ансамблю партию тенора в акустике церкви Св. Николая было довольно трудно расслышать. Голос мог просто потонуть в звучании инструментов, традиционный баланс исполнительских сил нарушиться, а произносимые слова могли восприниматься слушателями неразборчиво15.

Как опытный практик Гардинер высказывает недоверие гипотезе Дрейфуса: утверждать, будто Бах сосредоточил все внимание на ритурнеле, позволив инструментам заглушать слова, можно «только под влиянием неудачного исполнения» ([1, 565, примечание] — или, добавим, не вполне удачной, умозрительной теории). Однако никаких оправданий парадоксальному подходу композитора к сочинению теноровой арии Гардинер не приводит. Мне остается лишь предложить собственное объяснение, исходящее из того, что ставшая камнем преткновения пьеса является не просто «плачем Петра» или даже не только выражением человеческого отчаяния этого апостола (по Швейцеру), но второй частью модернизированного Бахом мифа о грехопадении.

Бах и в самом деле резко противопоставляет певца инструментальному ансамблю, музыка которого целиком и полностью состоит из проведений ритурнеля. Последний, хотя и не репрезентирует основной материал вокальной партии в полном виде (как того требовали «правила учтивости»), великолепно выстроен и написан отнюдь не без оглядки на либретто. Так, хроматический ход в басу этой быстрой чаконы заимствован из собственно «плача Петра»16 — длинной, сверхэкспрессивной по меркам своей эпохи мелизмы в партии Евангелиста (тенора, который далее будет петь арию «Ах, мой разум»17) на фоне эллиптической последовательности аккордов, опирающейся на хроматическую линию баса (см. пример 1). В ритурнеле хроматическая гармония утрачивает часть своей прежней выразительности, зато благодаря соединению ее с величавой поступью бального танца, украшенного на французский манер «неровностями», и с торжественно вышагивающим заглавным мотивом (в котором акцентируются все три первых слова арии: «Ach, mein Sinn») возникает взволнованный и в то же время волевой образ (см. пример 2, такты 1‒4). В дальнейшем Бах, варьируя ритм, иногда намеренно «смазывает» заглавный мотив, чтобы добиться эффекта непрерывного музыкального развития (см. такты 32, 63, 74), но тем не менее всякий раз вступление ритурнеля оказывается узнаваемым — и едва ли не в первую очередь благодаря басовой линии с ее характерным ритмическим рисунком.

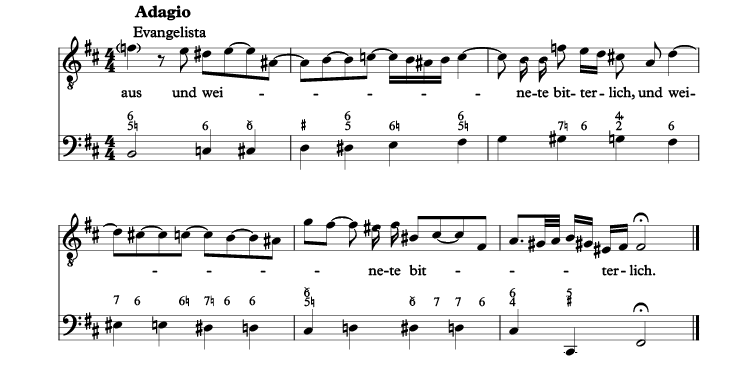

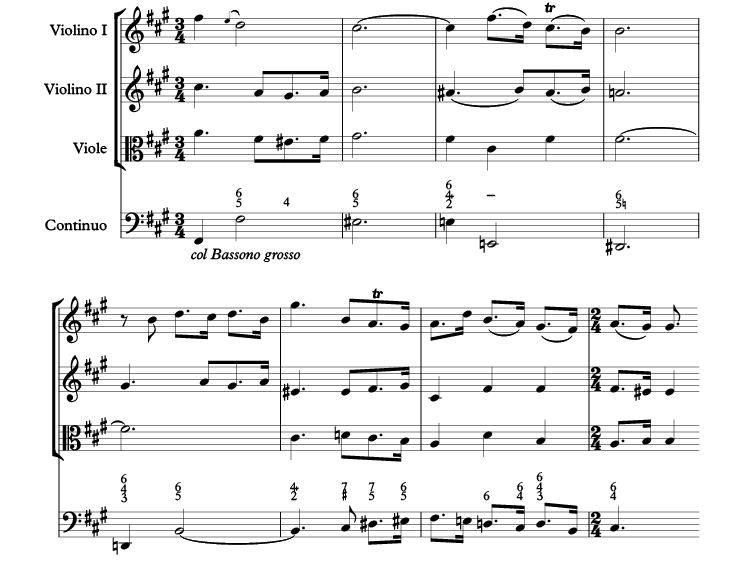

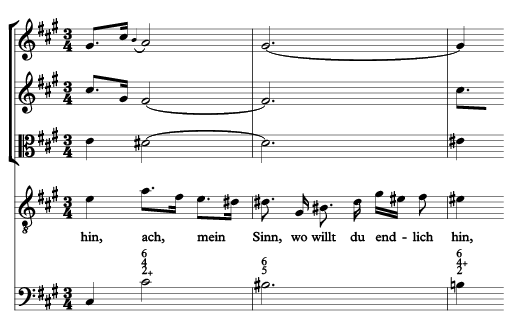

Пример 1. «Страсти по Иоанну». Речитатив Евангелиста No 12c, такты 33‒38

Как музыкальное целое ритурнель видится мне моделью духовных процессов, нашедших отражение в поэзии Вейзе. Начальный восьмитакт (4 + 4), материал которого входит также и в вокальную партию, достаточно точно, если не сказать буквально, передает текст первого раздела стихотворения («Ах, мой разум, / Куда ты рвешься, / Где мне найти отраду?»): накапливающееся нервное напряжение разрешается в резком восходящем скачке на сексту — с точки зрения барочной риторики этот ход можно трактовать и как вопрос, и как восклицание (см. пример 2). Зона развертывания — два звена секвенции, запоминающиеся восходящими скачками на уменьшенную септиму в сочетании с пунктирным ритмом, — отсылает к желанию грешника бежать «за тридевять земель» (текст второй части стихотворения: «Остаться ль мне здесь, / Или убежать / За далекие горы?»; см. пример 3). Наконец, заключительный сегмент, приводящий к каденции, демонстрирует тенденцию к успокоению и обретению волевой собранности — содержание слов последней части стихотворения отражено здесь не во всей полноте и в несколько сглаженном виде (см. пример 4).

Пример 2. «Страсти по Иоанну». Ария тенора No 13, такты 1‒8

Стабилизирующий фактор музыкальной композиции, ритурнель тем не менее вовлечен в процесс сквозного развития, что и получает отражение в транспозициях, распадении на сегменты и мелодическом варьировании. Однако его внутреннее устройство таково, что все дестабилизирующие форму экспрессивные детали находятся под полным контролем; ни в один из моментов арии в музыке инструментального ансамбля не возникает ощущение хаоса. В то же время партия тенора написана таким образом, что деструктивные тенденции местами начинают преобладать и словно грозят взорвать музыкальную форму. Собственно говоря, уже выбор стихотворения Вейзе со всеми отмеченными его особенностями был, по существу, не чем иным, как установкой мины замедленного действия.

Пример 3. «Страсти по Иоанну». Ария тенора No 13, такты 8–11

Пример 4. «Страсти по Иоанну». Ария тенора No 13, такты 14‒17

Уникальную в своем роде первую часть арии (такты 17‒45) я бы трактовал как своеобразную «потерю разума», распад рационально-волевого ядра человеческого сознания — переход от связной музыкально-поэтической речи в первых восьми тактах к разрушению ее стройности. Инструментальный ансамбль делит эту часть на два этапа в соответствии с проведениями ритурнеля. На первом (такты 17‒32) форма разрыхляется из-за появления в ней вставного, собранного буквально с бору по сосенке, четырехтакта (такты 24‒28), а затем лишается завершения: участок секвенционного развертывания (такты 29‒32), достигнув тональности минорной доминанты, непосредственно переходит в новое проведение ритурнеля (такты 32‒45), на сей раз в первозданном целостном виде. Если проанализировать вокальную партию, то и в ней такт 24 становится отправной точкой развития — с последствиями гораздо более драматичными, чем в музыке инструментального ансамбля. Импульсом для преобразований скорее разрушительной, чем созидательной направленности становится восклицание «Ах» — с новой, не встречавшейся прежде выразительной интонацией, — приставленное к репризе только что прозвучавшей третьей строки текста («где мне найти отраду?»). После того как в инструментальных партиях промелькнет призрачное спасение (материал тактов 26‒28 заимствован из инструментального дополнения к арии, такты 89‒91, — «эпилога», по меткой характеристике Дрейфуса), на участке развертывания в поэтическую речь формально вернется «пропавшее» было «mein Sinn» — теперь, однако, мимолетное, всякий раз теряющееся в бурном речевом потоке между гораздо более весомыми «Ach» и «hin». Последнее, к нашему удивлению, всякий раз приходится на устойчивую гармонию, в то время как финальное «erquicken», напротив, оказывается неразрывно связанным с аккордами доминанты, а его вопросительная интонация раз за разом звучит все более неуверенно. Апофеозом словесной комбинаторики становится отсутствующее в поэтическом первоисточнике восклицание «wohin» (такт 41) — произносимое на пределе напряжения голоса (a1 принадлежит к числу самых высоких нот в данной арии) и при этом в зоне гармонической устойчивости (см. пример 5). Следующие за столь явным выражением воли к бегству вопросы (с очень выразительным повторением наречия «wo» через паузу), напротив, выдают сомнение поющего в способности обрести отраду где бы то ни было — контрапунктирующая этому проявлению слабости бодрая каденция инструментального ритурнеля в до-диез миноре образует сильнейший единовременный контраст (см. такты 42‒47). Впрочем, впечатляющее раздвоение вокального и инструментального компонентов наблюдается уже с самого момента вступления ритурнеля в до-диез миноре: в тактах 32‒33 устойчивому началу его мелодии контрапунктирует болезненное «ach, mein Sinn» у тенора, опирающееся на гармонию уменьшенного трезвучия (см. пример 6; еще одно уменьшенное трезвучие вырисовывается при повторении этого восклицания, в тактах 36‒37).

Две оставшиеся части формы, выделяемые Дюрром (такты 47‒59 и 63‒89), стоит рассмотреть как целое, поскольку единство музыкального развития вновь достигается благодаря квинтовой цепочке ритурнелей: fis-moll — cis-moll в первой части арии, E-dur — h-moll — fis-moll во второй и третьей18. Музыка второй части не обладает значительным собственным весом и воспринимается скорее как «передышка», эпизод, основанный на антитезе двух выразительных составляющих; стабильному первому элементу («Bleib ich hier»), производному от заглавного мотива ритурнеля, противостоят бессистемные порывистые жесты, всякий раз направленные вверх (на слове «Berg», то есть «гора», дважды достигается предельное a1). Кульминацией арии становится третья часть, начинающаяся недолгим схождением голоса и первых скрипок в унисон. В партии тенора, уверенно декламирующего текст Вейзе, рождается новая мелодия, в которой после риторичного скачка на тритон («Schmerzen») появляется ключевое слово — «Missetat» («недостойный поступок, злодеяние»). Поначалу оно произносится с абсолютным спокойствием («Пётр» как будто не сразу осознает, что сказал), но тут же наступает реакция — три крайне экспрессивных, болезненных повторения, опирающиеся на неустойчивые аккорды и предельно насыщенные интонациями тритона (суммарно складывающимися в уменьшенные трезвучия и септаккорды). Пораженный своим открытием, певец «забывает» исполнить последнюю, резюмирующую строку стихотворения — а может быть, ему не хватает на это духа. На помощь приходит инструментальный ансамбль с последним вступлением ритурнеля. Словно ухватившись за протянутую руку, солист бодро добирается до финальных слов, венчая свою партию двумя впечатляющими мелизмами, связанными со словом «verleugnen» («отказался, отрекся, предал»): первая — долго извивающаяся по звукам трезвучий, преимущественно уменьшенных (такты 81‒85); вторая — решительным и полным пафоса жестом завершающая драму (такты 86‒89, см. пример 7).

Пример 5. «Страсти по Иоанну». Ария тенора No 13, такты 40‒47

Пример 6. «Страсти по Иоанну». Ария тенора No 13, такты 32‒34

«Арию отчаяния Петра» можно трактовать как грозное предостережение тем христианам, которые словно забыли о первородном грехе и о его последствиях, о прискорбной слабости падшей человеческой природы. В мелизме на словах «der Knecht den Herrn verleugnet hat» («раб предал Господина») — воспринимающейся как смысловой итог номера — можно увидеть продолжение изобразительной линии, идущей от арии альта № 7, первого сольного номера «Страстей по Иоанну» на мадригальный текст, где извилистые линии в партиях гобоев, живописуя веревки, которыми опутано тело плененного Спасителя, напоминают об узах первородного греха, поработившего людской род. Буквальный смысл стихотворения Вейзе не располагает к использованию подобной музыкальной символики — обращение к ней можно объяснить скорее общим намерением Баха обновить веру своих прихожан в реальность падения Адама. Беспечному последователю Христа, «Петру», как будто является древний змий во всей своей власти, и необходимость посмотреть ему в глаза ужасает все человеческое существо.

Вместе с тем поразительный образ борения, происходящего в душе грешника, заглядывает и далеко вперед, в область психологических открытий искусства XIX века, вплоть до опер Вагнера и романов Достоевского. Невыносимое чувство вины побуждает баховского Петра всячески оттягивать момент признания, уклоняться от него — и этот страх перед ответственностью становится для него самым настоящим адом. Мучительные переживания подобного рода случаются в жизни множества людей, независимо от того, верят ли они в древнее проклятие, о котором рассказывает Библия. Возможно, никогда еще прежде музыка не исследовала в таких подробностях опыт человеческого малодушия.

Ничего подобного мы не находим, однако, в знаменитой арии альта из «Страстей по Матфею», в той музыке, за которой в просторечии и закрепился ярлык «арии Петра». Как нам быть с идентичностью ее героя? Какое отношение имеет к библейскому Петру он?

Чтобы представить вкратце проблему идентичности в «Страстях по Матфею», обращусь к двум наглядным примерам. Вслед за драматическим центром первой части этого пассиона — речитативом accompagnato тенора с хором (№ 19), в котором изображаются человеческие страдания Христа в Гефсиманском саду, — следует известная ария с участием тех же исполнителей (№ 20). «Большим смыслом наделен диалог солиста с хором в этой замечательной арии, — комментирует музыку номера Михаил Друскин. — Она открывается сигналом солирующего гобоя. Оркестровую тему, которая затем переходит к тенору, образуют два мотива: в первом — призыв к бодрствованию, его прообраз — трубная фанфара; второй мотив по смыслу отрицает первый — будто нет сил разжать веки, и дальше, в противовес солисту-тенору, хор поет piano, развивая второй мотив инструментального вступления: “Так засыпают наши грехи”» [2, 68‒69]. Не нужно быть крупным специалистом в области музыки Баха, чтобы обнаружить очевидную логическую несостыковку в рассуждениях исследователя. Никакого «отрицания» вторым мотива первого не существует; приведенные Друскиным начальные слова партий хора ясно об этом свидетельствуют: я буду бодрствовать вместе с Иисусом, а уснут мои грехи. В отличие от общины апостолов, к которым Спаситель обращается с призывом: «побудьте здесь и бодрствуйте со Мною» (Мф 26:38), — человек, от лица которого исполняется ария тенора, не уснет и не покинет Иисуса в Его крайней нужде.

Пикандер ясно выразил свою мысль, и музыкальное решение Баха находится с ней в полной гармонии. Возникает лишь вопрос идентичности человека, не засыпающего в тот самый момент, когда глаза апостолов смежает дрема. Очевидно, что таким человеком является прихожанин церкви Св. Фомы, в которой впервые прозвучала эта музыка Баха. Страстями и Распятием Христос искупил первородный грех, неотвратимому влиянию которого были подвержены все, в том числе и Его ближайшие последователи19, — и верующие новых времен свободны делать то, чего не могли сделать они. Никакой нашей заслуги в этом нет, и, кроме свободы, нам ничего не гарантировано. Совершенный христианин, в уста которого вложены арии «Страстей по Матфею», использует эту свободу себе во благо, настолько, насколько это только возможно. Его идентичность все равно в конечном итоге ведет отсчет от библейской истории, в данном конкретном случае — от образа уснувших апостолов; но только теперь спят уже не апостолы — уснули сами наши грехи.

Другим замечательным примером послужит известная ария баса (№ 42) «Верните мне моего Иисуса». «Какую загадку задают нам одни только темы “Страстей по Матфею”! — восклицает по поводу этого номера восторженный Швейцер. — Вспомним оживленно-веселую музыку в соль-мажорной арии сокрушенного раскаянием Иуды “Gebt mir meinen Jesum wieder”» [7, 311]. «По смыслу текста ее должен был бы исполнять Иуда, — не без юмора рассуждает на интересующую нас тему Друскин, — однако в предшествующем речитативе Евангелиста сообщается, что он повесился» [2, 61, примечание 2]. «<…> Категорическое требование отпустить плененного Иисуса, исходящее от того же самого человека, который его предал», — резюмирует свое понимание общечеловеческого смысла этого музыкального номера Гардинер [1, 644].

Рассуждая умозрительно, идентичность этой арии баса можно выстроить двумя противоположными образами. Допустим, что она действительно поется от лица Иуды или же человека, который соотносит свое духовное положение с Иудиным грехом. «Веселую», отмеченную открытой изобразительностью музыку арии — в заглавном мотиве ее ритурнеля запечатлен жест человека, швыряющего сребреники, а в дальнейшем мелодическом развертывании мы слышим звон монет, катящихся по полу, — в таком контексте нельзя воспринимать иначе, чем острую сатиру. В сравнении с «арией Петра» «ария Иуды» может поразить нас своим чисто внешним блеском; Гардинер правомерно характеризует ее как «крепко скроенный концерт в итальянском стиле» [1, 644]. Можно предположить, что, сопоставляя эти две арии20, композитор резко и поучительно располагал друг против друга два образа покаяния — внутреннего, глубокого, сердечного у Петра и чисто внешнего, показного у Иуды (который может петь и после самоубийства, ведь реалистические оперные законы на такое произведение, как «Страсти по Матфею», не обязаны распространяться). Более того, в арии баса можно при желании увидеть тонкий намек на давнюю вражду лютеран и католиков, на пресловутую историю с продажей индульгенцией, ставшую спусковым крючком к лютеранской Реформации. Все это, в свою очередь, может — и даже должно было бы — отразиться в соответствующих исполнительских интерпретациях сочинения. Однако, по всей видимости, дело обстоит проще. Ария соль мажор, скорее всего, подает христианской общине добрый пример презрения к деньгам и к материальным благам. Комментирующий Библию певец — в дополнение ко всем прочим жертвам, которые он жаждет без промедлений принести, чтобы избавить Иисуса от мучений, — готов швырнуть к ногам палачей все свои накопления. Этот благородный поступок не противопоставляется слезам раскаяния, а необходимым образом дополняет их. Иуда, живой или уже повесившийся, имеет к такому жесту не слишком много отношения; тем не менее эпизод с возвращением тридцати сребреников первосвященникам, упоминаемый в Библии, дает подходящий повод для введения в Страсти арии баса, а свободный в своей вере христианин, истинный «герой» этой арии, оказывается способен повторить жест Иуды, действуя во спасение собственной души.

Так же и красота си-минорной арии альта (№ 39) становится возможной только при том условии, что Христос уже даровал своим ученикам свободу. После того, как была принесена Искупительная Жертва, состояние человеческой природы претерпело разительную и чудесную перемену. И если в «Страстях по Иоанну» ария тенора поется от лица человека, идентифицирующего себя с библейским Петром (как он представлялся автору произведения и, вероятно, хотя бы части его современников), то в «Страстях по Матфею» голос альта олицетворяет «нового Петра» — также кающегося грешника и вместе с тем человека, благодаря своей твердой вере в Иисуса и уже совершившемуся Искуплению, далекого от отчаяния. По моему убеждению, Бах задумал два прославленных пассиона как своеобразный цикл, демонстрируя не просто возможность различного прочтения Страстей Христовых, но и необходимость именно такого, двоякого их осмысления для духовного развития своей общины (см. подробнее [6]). Конструируя сложную идентичность отдельных арий, он никогда не упускал из вида главного — исцеления падшей природы, постепенного возрастания человечества из бездны греха к своему первозданному образу, к богоподобию.

Литература

- Гардинер Дж. Э. Музыка в Небесном Граде: Портрет Иоганна Себастьяна Баха / пер. с англ. Р. Насонова и А. Андрушкевич. М.: Rosebud, 2019. 928 c.

- Друскин М. С. Пассионы и мессы Иоганна Себастьяна Баха. М.: Музыка, 1976. 168 с.

- Иоганн Себастьян Бах. Тексты духовных произведений / пер. игумена Петра (Мещеринова). М.: Центр им. Рудомино, 2012. 590 с.

- Насонов Р. А. Два взгляда на Младенца Христа (история Рождества в интерпретации Х. Шютца и И. С. Баха). Очерк второй. «Как мне принять Тебя?» // Научный вестник Московской консерватории. 2010. № 2. С. 52–73 (начало); № 3. С. 21–56 (окончание).

- Насонов Р. А. Восьмое слово Христа. О духовном смысле арии с эхо «Flößt, mein Heiland» из «Рождественской оратории» Баха // Научный вестник Московской консерватории. 2015. № 4 (23). С. 215‒225.

- Насонов Р. А. Theology of Bach’s Passions through Herzliebster Jesu by J. Heermann: Lutheran Theosis? // Научный вестник Московской консерватории. 2019. № 3 (38). С. 94‒105.

- Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах / пер. с нем. Я. С. Друскина и Х. А. Стрекаловской под ред. М. С. Друскина. 3-е изд., испр. и доп. М.: Классика-XXI, 2011. 816 с.

- Blanken Chr. A Cantata-Text Cycle of 1728 from Nuremberg: a Preliminary Report on a Discovery relating to J. S. Bach’s so-called “Third Annual Cantata Cycle” // Understanding Bach. Vol. 10. 2015. P. 9‒30. URL: http://bachnetwork.co.uk/ub10/ub10-blanken.pdf (дата обращения: 05.11.2019).

- 9. [Brockes B. H.] Der Für die Sünde der Welt, Gemarterte und Sterbende Jesus: Aus Den IV. Evangelisten In gebundener Rede vorgestellet, Und In der stillen Woche in des Herrn Verfassers Behausung musicalisch aufgeführet. [Hamburg], Im Jahr 1712.

- Chafe E. J. S. Bach and Johannine Theology. The St. John Passion and Cantatas for Spring 1725. New York: Oxford University Press, 2014. XII, 608 p.

- Dreyfus L. The Triumph of “Instrumental Melody”: Aspects of Musical Poetics in Bach’s St. John Passion // Bach Perspectives. Vol. 8: J. S. Bach and the Oratorio Tradition / ed. by Daniel R. Melamed. Urbana, Chicago, and Springfield: University of Illinois Press, 2011. P. 96‒121.

- Dürr A. Johann Sebastian Bach. Die Johannes-Passion: Entstehung, Überlieferung, Werkeinführung. 4. Auflage. Kassel u. a.: Bärenreiter, 2002. 175 S.

- Forkel J. N. Ueber Johann Sebastian Bachs Leben, Kunst und Kunstwerke. Für patriotische Verehrer echter musikalischer Kunst. Leipzig: bei Hoffmeister und Kühnel (Bureau de Musique), 1802. 69, [2] S.

- Fruchtbarliches Bedencken deß Bittern Leidens und Sterbens unsers Herrn und Heylandes Jesu Christi: In einem Passions-Oratorio angestellet Und Während der heiligen Fasten-Zeit Musicalisch aufgeführet von dem Collegio Musico. Augsburg: Andreas Brinhausser, 1748. 14 S.

- Marissen M. Lutheranism, Anti-Judaism, and Bach’s St. John Passion. With an Annotated Literal Translation of the Libretto. New York, Oxford: Oxford University Press, 1998. XII, 109 p.

- Picanders Ernst-Schertzhaffte und Satyrische Gedichte. Anderer Theil. Leipzig: Boethius, 1729. [3], 564, [6] S.

- Platen E. Johann Sebastian Bach. Die Matthäuss-Passion: Entstehung, Werkbeschreibung, Rezeption. 3. Auflage. Kassel u. a.: Bärenreiter, 2000. 257 S.

- Spitta Ph. Johann Sebastian Bach. Band 2. Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1880. XIV, 1014 S.

- Spitta Ph. Die Arie „Ach, mein Sinn“ aus J. S. Bach’s Johannes-Passion // Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft. Vierter Jahrgang (1888). S. 471‒478.

- Weise Chr. Der Grünen Jugend Nothwendige Gedancken Denen Uberflüßigen Gedancken entgegen gesetzt Und Zu gebührender Nachfolge so wol in gebundenen als ungebundenen Reden allen curiösen Gemüthern recommendirt. Leipzig: Johann Fritzsche, 1675. [16], 687, [1] S.

- Wolff Chr. Under the Spell of Opera? Bach’s Oratorio Trilogy // Bach Perspectives. Vol. 8: J. S. Bach and the Oratorio Tradition / ed. by Daniel R. Melamed. Urbana, Chicago, and Springfield: University of Illinois Press, 2011. P. 1‒12.

Комментировать