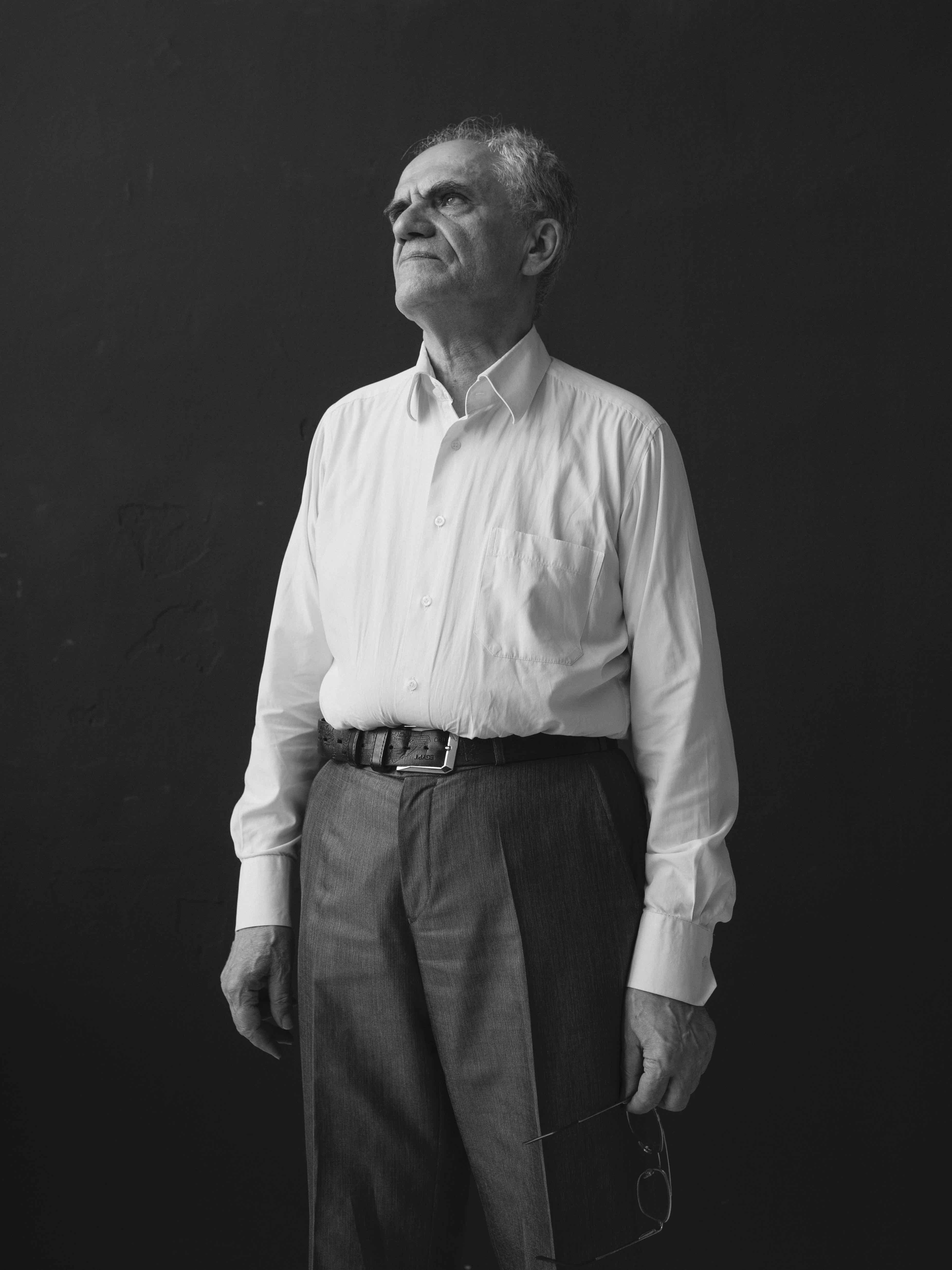

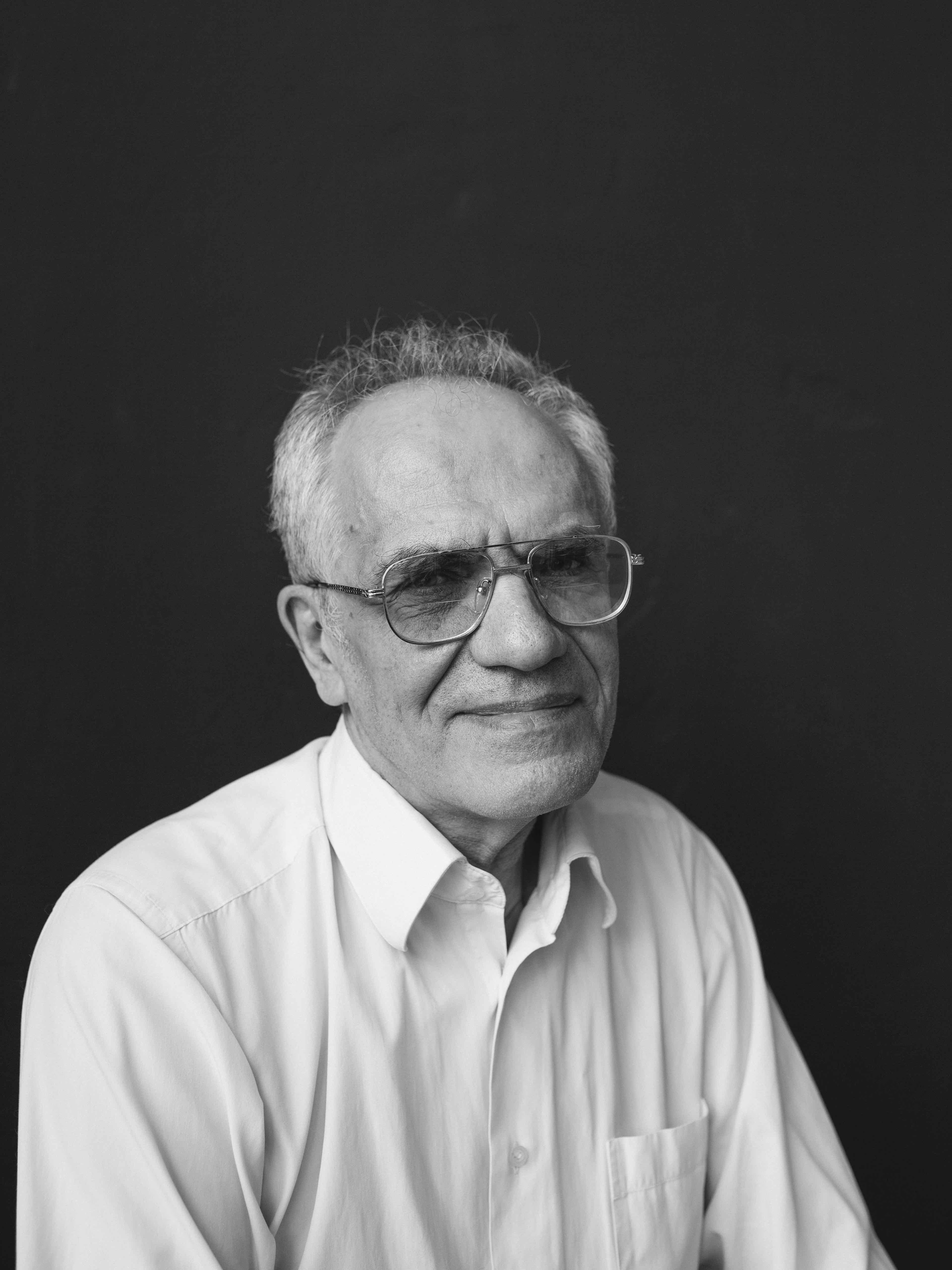

Пока — пустота. Памяти Александра Вустина

Пока — пустота. Памяти Александра Вустина

После его ухода, уверен, появится немало тонких и умных трудов, посвященных его жизни и творчеству. Наверняка выйдут блестящие эссе и аналитические исследования. И уж точно будет опубликовано много теплых воспоминаний. Поэтому, чтобы хоть в чем-то не быть повторенным, буду опираться на слова самого композитора, которые были мною записаны. Некоторые — сразу после наших многочисленных встреч, дискуссий, прогулок по городским маршрутам, заседаний Ассоциации современной музыки и даже застолий. Некоторые — чуть позднее, слегка отстоявшись. Некоторые всплывали в памяти по случаю каких-то иных событий, концертов, просмотров, прослушиваний или просто жизненных ситуаций. Это не значит, что я постоянно ходил за ним и записывал — нет, конечно, хотя теперь жалею, что записал так мало. И зафиксировано все это не досконально верно, без буквоедской дотошности и педантизма. Сами слова, скорее всего, не совсем вустинские, но смысл и его оттенки, контексты, нюансы, думаю, верны. Да и трудно переврать Александра Кузьмича: настолько ясно и точно он доносил свои мысли.

Недавно, буквально за неделю до начала всеобщего коронавирусного смятения, поздним вечером, идя по Тверскому бульвару в приподнятом настроении, говорю ему:

— Знаешь, кажется, что, если в целом мире ничего не будет и ты останешься в нем совершенно один, ты даже этого не заметишь, продолжая думать о музыке, сочинять музыку, жить музыкой.

Что особенного-то сказал? Но он остановился, нахмурился, и наверняка затянулся бы, если б курил. Взгляд то ли сосредоточенный, то ли пустой:

— Если устранить из мира все вещи, предметы, одушевленные и неодушевленные существа… Не сомневаюсь, что, оставшись один, человек не понял бы даже, что он есть, существует, мыслит. Какая тут музыка?!

Помнится, я тогда подумал, а после убедился, что сказанное Вустиным напрямую связано с ранее сформулированным им ответом на вопрос, в каких мирах зарождаются музыкальные замыслы, откуда они приходят, кто или что их в нас поселяет, стимулируя к творчеству и созиданию. Тогда, как и позднее на Тверском, он вдруг посерьезнел, вдохнул беспокойно:

— Не знаю… Но, думаю, мы вряд ли можем сказать что-либо даже о бытии внутри себя, потому что это та самая terra incognita, или вещь в себе, о которой мы ничего не знаем. И в то же время кажущийся объективным мир есть продукт нашего сознания и познания. И даже вызванное внешними, объективными причинами ощущение проходит через столь сложную, многослойную организацию чувств, что в итоге все равно становится субъективным. Более того, оно оказывается непохожим на то, что изначально нашу реакцию вызвало. Я и сам, задаваясь этим вопросом, постоянно путаю и плутаю: что, откуда, каким образом…

О том, что Александра Вустина не стало, узнал, как и большинство коллег, в тот же день — 19 апреля, в воскресенье, на Пасху. День светлый, весенний, для человека верующего — смерть попирающий. Ошеломление было еще и оттого, что накануне говорил с ним по мобильному телефону, и голос его, да и настроение были на удивление бодрыми. Более того, он просил передать телефон переписчицы нот его оперы Владимиру Юровскому, явно подразумевая последующие творческие планы. И в конце беседы, видимо, успокаивая меня, пообещал: когда весь этот недобрый период карантина пройдет, обязательно соберемся и отметим его замечательную дату — 77 лет (день рождения Вустина 24 апреля). Добавил полушутя: «Будем живы, старик1, хотя жизнь — не высшее из благ». Тогда я не придал особенного значения этой фразе, отшутившись и попрощавшись до завтра. В котором Александра Кузьмича уже не было… А фраза врезалась, осталась. Не поленился, перелопатил интернет, оказалось — из «Мессианской невесты» Фридриха Шиллера. Что странно: никогда о его любви к Шиллеру не подозревал.

Несколько лет назад на одном из заседаний АСМ слушали опусы маститого автора. Мнения высказывались разные, а на АСМ они, как правило, жесткие и острые. Вустин редко громил кого-либо, обычно говорил мягко и негромко, но всегда — по существу. В тот раз он выдал нечто для меня загадочное: поздравив коллегу, добавил, что бывает музыка, которая настолько хороша, что ее порой не хочется слушать. Все посмеялись, но позже, уже сидя в кафе Дома композиторов, я все-таки поинтересовался, как понимать его мысль.

— Представь, к примеру, солнце, которое ничего не освещает, никого не согревает, не дает загара, не прорывается лучами в комнату, не отражается от зеркал и окон… От него даже тень не отбросишь! Закон искусства заключается в том, что только поняв природу в себе, в том числе природу музыкальную, можно понять и что-то вне своего «я». Иначе за всю свою жизнь из системы, техники, структуры, концепции не выведешь нечто большее, чем они допускают. Это хорошо для логики, но слишком плоско и мелко для творчества. Даже христианские мистики, называвшие мозг светом природы, знали, что его недостаточно для постижения истинной сущности мира, если человек не понял собственную природу.

В тот вечер, придя домой и наспех записав слова Вустина, перечитал их несколько раз. И вот что мне тогда подумалось: может, он знает о музыке нечто неопровержимо истинное, о чем другие даже близко не догадываются? И не от этого ли произрастали его невероятная внутренняя непоколебимость и то ли ледяное, то ли благодушное, то ли ироническое (но только не показное) спокойствие, когда речь заходила о путях развития музыки, о неверном ее понимании новыми радикалами и нигилистами, о наступлении колонны агрессивных ретроградов на прогрессивное, о том, что композиторские ряды заполонили неучи и непрофессионалы… Не помню, чтобы Вустин хоть раз по такому поводу завелся, разволновался, что-то кому-то доказывал или опровергал. Всегда и неизменно — улыбка: и это тоже пройдет, музыка умнее всех нас.

Александр Кузьмич — человек запредельной скромности. Кто только об этом не писал? Но, возможно, дело тут не столько в полной неприспособленности ко всему сиюминутному, сколько в его вечной погруженности в музыку. Любой из наших друзей и коллег подтвердит, что даже в застольях, когда градус общения зашкаливал, Вустин, лишь только речь заходила о чем-то немузыкальном, начинал что-то на столе передвигать, случайно опрокидывать, отвечать невпопад или мог неожиданно схватить бутылку и разлить ее по бокалам, выкрикивая: «За тебя, старик!» Не скрою, иногда это даже вызывало раздражение. Но он виновато улыбался, простите, мол… и продолжал все так же полуприсутствовать. (При этом по многим немузыкальным вопросам с ним было невероятно интересно общаться, вот только продолжалось это очень короткое время. Не его это все было, не его!)

Однажды после концерта «Студии новой музыки», который, как обычно, вышел увлекательным и разнообразным, поднимались мы к Дому композиторов по Брюсову переулку и, обсуждая программу, вроде бы во всех оценках сходились. Но прозвучал в тот вечер развернутый вокальный опус одного тогда еще молодого автора, где голосовой материал состоял из хрипов, сипов, присвистов, глотательных и прочих шумов органического происхождения, а в партитуре ни один из инструментов не использовался традиционным способом, но из всех извлекались шумовые и скрежещущие звуки. Это был опус, в котором свершалась попытка превратить все звуковое пространство в нечто неделимое на звук внешний и внутренний, где реализовывалось стремление стереть грань между искусственностью сценического исполнения и реальностью живого звука, возникающего внутри каждого из нас, уходящего от нас и вновь к нам возвращающегося. Большой вокальный опус, где даже текст есть звук, но где нет пения.

И вот тут мы заспорили. Я сказал, что для произведений подобного рода нужно какое-то иное определение жанра, а может быть, даже вида искусства, к музыке отношения не имеющего.

— Ну, представь, — говорю, — есть вторичные качества всякой вещи, такие как запах, цвет, вкус, холодное, горячее, твердое, мягкое, шершавое…

— Это не ты говоришь, — перебивает, — а Джон Локк.

— Хорошо, пусть Локк. Но все равно, это — вторичные качества. А есть первичные — протяженность, форма, покой, движение, плотность (непроницаемость), мера, число… И здесь автор апеллирует исключительно к вторичным качествам музыки, забывая о первичных: музыкальном звуке, ритме, гармонии, ладе, интонировании, звуковысотности, интервалике…

— Погоди, погоди… А с чего ты взял, что все тобой названное есть первичные качества музыки? Возьми, к примеру, наши чувства. Они ведь в определенной мере играют роль источника информации для рассудка, причем не столько о самих предметах и вещах, сколько об их существовании в реальности. Вот и композитор оперирует своим представлением о существовании в реальности того, что ему интересно и что хочется воплотить в своем творчестве. И тут уже не суть, что первично, что вторично. Ты требуешь сделать незыблемым основоположением музыки привычный звук, ритм, лад и так далее, не допуская иное композиторское представление о музыке… Так и до отрицания диссонанса можно дойти. Это как сделать отправной точкой материю и тем самым игнорировать одну из причин этого основоположения — сознание, интеллект. Ведь реальный мир, старик, есть не что иное, как изменчивые и исчезающие формы материи. Точь-в-точь как в музыке.

И тут он залихватски сдвигает кепку, берет меня под руку и заговорщицки подмигивает:

— А вообще-то музыкальный звук — это замечательно. Ну а замечательное, пойми, всегда сложно! Не хочешь в наше союзное кафе перед метро зайти?

А сколько дров было наломано из-за пресловутой вустинской 12-кратности — изобретенной им композиторской системы, корнями уходящей к 12-тоновости Шёнберга, но, безусловно, отличной от него и оригинальной. Эта система объяла практически все опусы Вустина, а ее основная 12-тоновая серия стала его «серией жизни и творчества». Создав из числа 12 собственный музыкальный мир, возведя это число в кратные степени и пронизав ими свою музыку, Вустин мог убедить каждого, сколь важны эти 12-кратности для его композиторского мышления, и тут же с невиданной легкостью нарушить, якобы случайно, эти железобетонные логические схемы и принципы2. Мы с Виктором Екимовским в одном из старых номеров «Музыкальной жизни»3 развернули по этому поводу целую дискуссию, «убедительно доказав» пагубность неукоснительной 12-кратности для музыки Александра Кузьмича: и что-де она не позволяет вырваться за пределы «магического квадрата», и что сдерживает иные творческие порывы и движения. Вустин соглашался, многозначительно и понимающе кивал, позвал нас в ресторан в знак признательности за советы и предостережения, — «как же, ребята, я вам благодарен за статью!» — и говорил, что обязательно постарается и учтет… Как мы с Виктором Алексеевичем ждали следующего вустинского опуса! И что?! Все та же вечная «серия жизни», все та же непобедимая 12-кратность!

Годы спустя Екимовский сказал: «Музыка Вустина ни на что не похожа. Да, в ней есть и денисовское, и веберновское, но все это в его творчестве как-то растворяется и остается чисто вустинский звук, ритм, фактура, характер, смысл…» А я вспомнил когда-то прочитанное о художнике Марке Ротко, — что у него исчезает вещественность и возникает чистая краска, и что в этой чистой краске есть все: от тишины до взрыва. Теперь кажется, что и в вустинской непререкаемой 12-кратности тоже есть все: от пустоты до некоей высшей сущности.

После очередной комиссии АСМ сидели узкой компанией шумно и долго, много говорили о самом разном. Наверное, поэтому и мысли Александра Кузьмича запомнились разрозненные. К примеру, о метафизике:

— Есть метафизическое искание, связанное с поиском высшего, сверхчувственного, трансцендентного в чем-то внутреннем, в том, что в себе. И есть метафизика, апеллирующая к Богу, к тому, что внешне. И второе легче, ибо требует не умственного напряжения, широты интеллекта, а просто прорыва в веру.

Или о музыкальном прошлом и будущем:

— Бесконечность времени прошлого способна доказать, что совершенство и развитие музыкальной природы — положение априорное, потому как все, что есть, будет и должно быть, уже в этой прошлой бесконечности свершилось.

Или о взаимодействии музыки с композитором:

— Интерес музыки к нам простирается до тех пор, пока мы сильны и способны к ее созиданию. Далее мы ей безразличны.

Или о древних литературных памятниках:

— Странно, но в великих эпосах и трагедиях дурного, низкого, подлого, шутовского — то есть слишком человеческого — всегда больше, нежели умного, хорошего и пристойного. И уж подлинное исключение, если встретишь в них добро и благородство.

Или о музыке определенного типа:

— Иногда в музыке чисто звуковая краска настолько изысканна и оригинальна, что смысл, глубина, содержание уже не имеют никакого значения.

Или об одном любимом им композиторе, умершем неоцененным:

— Это совершенно не важно. Его время придет. Как, допустим, великая картина может десятилетиями висеть в богатом поместье в ряду других, не вызывая к себе подлинного интереса. Пока однажды кто-то не прозреет и не откроет, что полотно это принадлежит перу гениального мастера.

Вустин, к счастью, успел вкусить подлинную радость признания при жизни. Правда, несколько поздновато — когда ему уже было за 70. Да, до этого были и успех, и хорошая критика, и крупные исполнители, оркестры, ансамбли, и фестивали, аплодисменты и даже овации. И среди коллег вустинский талант и авторитет считались безусловными. И все-таки вот такой, опьяняюще-окрыляющей вершинной точки успеха не было. (Хотя сам Александр Кузьмич вряд ли сильно нуждался в безоговорочном признании. В одном из трактатов Сенека приводил слова Диогена, обращенные к Фортуне, — мол, делай что хочешь, судьба, у меня уже нет ничего твоего. И порой думается, что это высказывание могло бы стать эпиграфом ко всей жизни Вустина, ибо в каком-то смысле он жил подобно Диогену: у него ничего нельзя было отнять, все было при нем, и в том числе непоколебимая убежденность в верности своего пути.)

Однако возвращаясь к моменту полного вустинского признания — это был 2016 год, когда по инициативе Владимира Юровского Вустин стал первым композитором в резиденции Госоркестра России имени Е. Ф. Светланова, худруком и дирижером которого Юровский является. С этого момента композиторская карьера Вустина словно набрала космические обороты. И дело вовсе не том, что Юровский исполнил много вустинских опусов, и даже не в том, что, наконец, после тридцати лет забвения Александр Титель и Юровский осуществили триумфальную премьеру оперы «Влюбленный дьявол» в Музыкальном театре имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. К слову, для Вустина эта премьера, даже при всем его непафосном характере, оказалась чем-то волшебным. Я никогда не видел Александра Кузьмича таким счастливым и одухотворенным. Но дело было в ином. То, как Юровский трактовал музыку Вустина, как он ее воплощал, как она звучала в его исполнении… После этого уже стало окончательно ясно: Вустин — не просто хороший композитор, он — композитор выдающийся!

Что мне ближе из вустинской музыки? Очень многое. «Слово», «Возвращение домой», «Героическая колыбельная», «Agnus Dei», «Lamento», «Белая музыка», «Посвящение Бетховену», Трио, «Sine Nomine», «Credo», «Три стихотворения Ольги Седаковой»… Нет, всего не перечислить.

Он был очень преданным человеком, Александр Вустин. Своему первому учителю, Григорию Фриду, память о котором хранил верно и свято; своей работе редактором в издательстве «Композитор»; музыке Эдисона Денисова, которого считал очень близким себе человеком в искусстве; своим друзьям и коллегам по Ассоциации современной музыки; своим соавторам, поэтам и драматургам; своим исполнителям и вокалистам; своим молодым коллегам по семинару в Доме творчества композиторов в Рузе; своему единственному сыну, Юрию, о котором всегда пекся, переживал и которого оберегал; и бесконечно, беспредельно он был предан своей супруге, Марине…

Я не ищу утешения и никого не утешаю. Кто-то скажет: да, он ушел из жизни, но музыка его с нами, образ его навсегда в наших сердцах, память о нем в истории музыки надолго, дух его парит где-то высоко и бесконечно…

Пустое это все пока. Александра Кузьмича, Саши Вустина больше с нами нет. И сейчас это невыносимо.

Фото: Анисия Кузьмина

Комментировать