Настасья Хрущёва: «Для меня темное торжество — тоже торжество»

Настасья Хрущёва: «Для меня темное торжество — тоже торжество»

26 ноября 2021 года Пермский театр оперы и балета дал премьеру «Путеводителя по балету» — двухактного спектакля, созданного специально к 150-летию театра. Этот проект объединил третий акт «Спящей красавицы» Чайковского — Петипа с новым балетом хореографа Антона Пимонова на либретто Богдана Королька и музыку Настасьи Хрущёвой. 12 апреля 2022 года в Санкт-Петербургской консерватории состоялась творческая встреча с Хрущёвой, которую провел Ярослав Тимофеев. Публикуем литературную версию этого диалога.

— Расскажите о проекте в целом: про что он?

— Отвечу за свою часть — за музыку. Чего нет в музыке этого балета: психологизма, сюжета, драмы, развития, самобытности, новизны, оригинального авторского языка. Что есть в музыке этого балета: объемы, формы, вертикали, повторения и различия, слова и вещи, Пётр Ильич Чайковский, баховские кадансы, универсальные законы, вторичность, конструкции, сольфеджирование, называние вещей, Леонид Аронзон, иерархичность, навязывание тоники, утверждение общеизвестных формул, «страшное», «красивое», ярость. Я ответила на ваш вопрос?

— Исчерпывающе. Как проходила ваша работа с Антоном Пимоновым? Насколько она была похожа в плане технологии на то, как Пётр Ильич Чайковский работал с Мариусом Петипа?

— В нашем случае был идеолог спектакля — Богдан Королёк, написавший совершенно исчерпывающее либретто, которое по сути уже было музыкой. Например, одна часть называлась «Красота должна уязвлять» — это постироническая отсылка к моим высказываниям о красоте. Мне было абсолютно понятно, что имеет в виду Богдан, дальше уже можно было ничего не говорить. Остальные его идеи — например, сделать череду танцевальных вариаций на необарочную тему или транскрипцию до-мажорного Allegro Чайковского, которое обычно выкидывается из «Спящей красавицы», — тоже были интуитивно понятны и идеально совпадали с моими собственными желаниями. Вообще, мне кажется, что я как-то недозанималась неоклассицизмом в своей жизни и мне предстоит еще много необарочного и неоклассицистского впереди, поэтому рада была получить такое композиторское задание.

— Важно, что вы уточнили авторство основной идеи, поскольку в пресс-релизах утверждается, что идеологом был Антон Пимонов и именно он работал с вами в сцепке.

— Это тоже правда. Я писала музыку в постоянном диалоге с Антоном, нам обоим важно было найти общий знаменатель. И думаю, что мы его нашли, хотя, конечно, возникали споры. Например, один номер был для Антона недостаточно торжественным, и я долго с ним спорила — даже специально приезжала для этого в Пермь, — объясняя, что в моем понимании это, наоборот, максимально торжественная музыка. В итоге я все-таки переписала тот номер полностью. Теперь он торжественный для всех. И, конечно, часто я меняла что-либо, исходя из количества секунд или повторений, нужных Антону, — так делается балет.

— Богдан в интервью с вами и в пресс-релизе настойчиво сравнивает вас с Цезарем Пуни — то есть, видимо, хочет сказать, что вы выполнили ремесленную работу балетного композитора «дочайковской» эпохи. Вы согласны?

— Это отчасти внутренний юмор, который я и в своем классе композиции сею: насаждаю идею музыки вторичной, средней; говорю, что все мы композиторы второго сорта. Это своего рода продолжение традиции Эрика Сати и Юрия Ханона. С Богданом мы много обсуждали эту тему. Сравнение с Цезарем Пуни считаю лестным.

— Давайте поговорим про вторичную и среднюю музыку. Балет начинается с сонорного эпизода, который затем возвращается перед финальным бранлем. Эта сонорика означает толщу времен, хаос или ничего не означает?

— Я бы предпочла вообще обойтись без этого эпизода. Но ни для кого не секрет, что в создании балета всегда есть масса компромиссных моментов. Это коллективное творчество, в котором важны задачи хореографические, сценические, даже чисто технические. С моей композиторской точки зрения, показ небытия, из которого рождается бытие, через такую безинтонационную сонористику, — это вульгарность, дно. Студенты-композиторы, никогда не делайте так!

— То есть первое, что слышит зритель, приходя на балет Настасьи Хрущёвой, — дно.

— Почему нет?

— Далее: первый достаточно «осязаемый» музыкальный номер с определенной звуковысотностью и энергетикой — это минималистская пьеса, похожая, как мне кажется, на Майкла Наймана и на Симеона Тен Хольта. А с точки зрения интонационности она явно опирается на Прелюдию c-moll из I тома ХТК Баха. Была ли эта прелюдия образцом для вас?

— Рада вашей аналогии, потому что мне Антон сказал, что для жителей Перми эта музыка будет напоминать тему из «Улиц разбитых фонарей». Конечно, основным прототипом здесь был Найман.

— Этот номер написан в c-moll, а следующий — в C-dur, потому что нам показывают азы балета? Урок нужно начинать с простых тональностей?

— Да, именно. Поэтика урока, простых технических упражнений здесь превалирует. Я вообще думаю, что с композиторской точки зрения область этюда еще недоисследована и нам еще предстоит услышать, условно, новые этюды Черни. Вообще Карл Черни — самый недооцененный композитор. Мы говорим на лекциях про Шопена, что он опоэтизировал жанр этюда. Получается, что мы как бы стесняемся называть его этюды просто этюдами, — мы должны обязательно сказать студентам, что это не совсем этюды, это поэтические этюды. Но почему? Этюд — основа всего, это само тело техники. И те хореографы, которые мне нравятся, те, с которыми я работала, — Максим Петров и Антон Пимонов — оба исходят из поэтики хореографического этюда. По крайней мере я так это вижу.

— Кстати, Карл Черни — редкий композитор, в наследии которого есть несколько реквиемов. Я сейчас подумал, может, это для него тоже были своего рода этюды — тренировочные реквиемы?

— Какая-то связь тут явно есть.

— В до-мажорном номере, который называется «Урок», хор сольфеджирует. Идея балетного урока и идея музыкального сольфеджирования сошлись для вас воедино?

— Конечно.

— Номер под названием «Костюмы» кажется мне одним из самых удачных. Это такой типичный язык Настасьи Хрущёвой, когда она изображает Русь, русские тупики, русскую тоску. Музыка печальная, слегка тревожная, не лишенная сладостной боли и красоты. Хочу предложить для ее описания слово прискорбие: не скорбь, а именно прискорбие, с приставочкой, нечто рядом

со скорбью. При этом эмоционально в русском языке слово прискорбие — весьма сильное.

— Согласна.

— Почему у вас музыка «русского мира», музыка, связанная с русской интонационностью, в частности с Чайковским, — минорная, а музыка французского мира — мажорная?

— Я сейчас впервые об этом задумалась. Во-первых, мне минор просто больше нравится. Во-вторых, Allegro Чайковского как раз до-мажорное, а французский бранль, наоборот, минорный. Поэтому не могу с вами согласиться — оба мира представлены в обоих ладах. Здесь нет однозначной оппозиции.

— Следующий номер в спектакле называется Adagio, а в партитуре — «Красота». Это трехчастная композиция, середина которой представляет собой хор на стихи Аронзона, а по краям звучит замечательная музыка в си-бемоль мажоре с попевкой соль — ля — си-бемоль — до — си-бемоль, которая постоянно перегармонизуется. Рискну предположить, что это ключевой номер — недаром он называется «Красота», для вас это слово лейтмотивное. В прошлом году в «Музыкальной академии» был впервые опубликован вокальный цикл Леонида Десятникова 1979 года «Из XIX века» на стихи Леонида Аронзона, и я попросил вас написать статью об этом сочинении. Леонид Аркадьевич остался очень доволен вашим текстом. Мы много говорили с ним об Аронзоне, для него это важный поэт. Хочу прямо спросить: исследование цикла Десятникова помогло вам узнать Аронзона и найти к нему путь в балете или вы открыли его самостоятельно?

— Я как раз в Перми, в диалогах с Антоном Пимоновым дописывала текст этой статьи. Все совпало, свелось воедино. Я не только в балете цитирую Аронзона, но и в книге «Метамодерн в музыке и вокруг нее». Конечно, во время работы над балетом и статьей я очень много думала о красоте, и Красота здесь — ключевой персонаж, такой же, как Чайковский, хотя на сцене ее нет.

— Аронзон — солнечный поэт. Но когда мы слышим его строки: «Боже мой, как все красиво! / Всякий раз как никогда. / Нет в прекрасном перерыва, / Отвернуться б, но куда?» — вместе с вашей музыкой, становится очевидно, что текст страшный.

— Конечно. «Красота должна уязвлять» — цитата, которую Богдан вписал в либретто, — именно об этом. О кошмаре красоты. О сладостном кошмаре, в который мы все равно стремимся попасть.

— Имеет ли отношение такое понимание красоты к реальной жизни? Или это эстетическая максима, существующая исключительно в рамках искусства?

— Я не связываю искусство с реальной жизнью.

— Мне кажется, вы подаете стихи Аронзона как некую мантру, как церковное песнопение. Почему они звучат так коротко? Это на вас не похоже.

— Считаете, нужно было еще раз повторить?

— Раз двенадцать, я думаю.

— Вы совершенно правы. Будь моя воля, весь балет пелась бы эта мантра, перемежаясь с си-бемоль-мажорным номером.

— Я, кстати, без иронии говорил.

— Я тоже без иронии говорю. Какая вообще может быть ирония?

— Вы считаете Аронзона метамодернистом?

— Да.

— Такой вопрос, чуть задиристый: мне кажется, многие композиторы-мыслители, включая вас, создают в своей голове органичную цельную картину какого-то направления прежде всего для себя самих. Чтобы обрести не только свой музыкальный язык, но и объемный мир своего художественного высказывания. И когда этот мир становится «шариком» со своей гравитацией, она может притянуть очень разные предметы из разных эпох — разные стили и направления, которые человек посторонний никогда бы туда не отнес. То есть субъективный мир композитора искажает его исследовательскую оптику. Мне кажется, что отчасти метамодерн, как он представлен в вашей книге, — это ваш субъективный мир, в который вы притягиваете и Аронзона, и «Колхозную песню о Москве», и многое другое.

— Я не буду спорить. Наверное, это проблема моей книги как исследования. Только я здесь воспроизводила не свой мир, а мир театра Александра Артёмова. С 2013 года мне хотелось найти для себя ответы на вопросы, почему его театр настолько явственно работает и какие законы за этим стоят. Такова была внутренняя мотивация написания моей книги. Да, это очень узкая призма восприятия.

— Следующий номер, Allegro — это ваша транскрипция музыки Чайковского. Что вы «наделали» с Петром Ильичом?

— Каноны дописала: в репризе главная тема проводится канонически; добавила синкопы; сделала более жесткими переключения инструментов в оркестре. Но пока я это делала, меня преследовало ощущение, что все это уже присутствует в музыке Чайковского в скрытом виде, то есть на самом деле я ничего не переделываю.

— Правильно ли я понимаю, что Чайковский для вас — это прежде всего Чайковский «Детского альбома»?

— Абсолютно.

— Почему? Он там самый честный?

— Именно в «Детском альбоме» Чайковский доходит до предельной остроты. Вообще, коллизия «Спящей красавицы» в том, что зло не пригласили на праздник. Из-за этого все идет не так. А в своей музыке Чайковский как раз всегда приглашает зло на праздник, и в «Детском альбоме» оно в каждой пьесе приглашено. Там внезапно появляются странные риторические фигуры — например нисходящий хроматический бас в «Солдатиках». Чем дольше я играю и слушаю «Детский альбом», тем более странными и неисчерпаемыми кажутся мне эти пьесы. На встрече с публикой в Перми я сыграла его целиком, но не пианистически, а композиторски: немного что-то меняя, не в тексте, а в интерпретации — например какие-то пьесы исполняя на левой педали. Это музыка, которая абсолютно современна. Почему именно «Детский альбом»? Сфера детского — это сфера страшного. Мы можем прикоснуться к самым глубинным, самым сложным вещам через детское. В русской культуре, в том числе игровой, — это всегда прикосновение к смерти. Вообще вся сфера игр, которая есть и у Шумана (Чайковский ведь Шуману посвятил свой «Детский альбом»), очень многомерна, до сих пор не исчерпана и недоуслышана музыкально.

— В балете Чайковский общается с Людовиком XIV, жалуется ему на что-то, используя крайне сентиментальные жесты. Можно предположить, что они вместе творят русский балет: Людовик дает команду или разрешение принять эстафету французских танцевальных традиций в России.

— Да, в этом балете мы хотели произвести нечто вроде алхимического брака русской традиции и французской, Короля-Солнца и нашего солнца Петра Ильича Чайковского.

— Но потом появляется Людоед — персонаж из «Спящей красавицы» — и уводит Чайковского куда-то за собой. Вы не знаете смысл происходящего?

— Съел он его просто.

— Печально. Затем следует сонорный эпизод, а после него — финальный бранль. Это ваша музыка или транскрипция?

— Это обработка известной песни в честь Генриха IV.

— На сцене впервые появляются яркие цвета — красный, синий и белый, символизируя, очевидно, флаги Франции и России и дружбу народов. Если сравнить партитуру со спектаклем, выясняется, что там абсолютно разные финалы. В постановке звучат шесть тактов «заезженной пластинки» — повторяющегося кадансового оборота, — приводящие к благополучному завершению в фа мажоре. А в нотах «заезженной пластинки» нет, и в самом конце мажор сменяется минором — такая пикардийская терция наоборот. Что случилось с этим фрагментом?

— Чем закончится балет, решалось в совместном обсуждении. Богдан попросил зациклить коду. Я говорю: «Хорошо, я подумаю. Пока не знаю как». Он говорит: «Ну как?» — и напел эти повторы. Я говорю: «Ок». Так и сделали. По поводу терции: она действительно изначально была в партитуре; почему в финальном варианте она не звучит — не могу сказать.

— То есть вам не принципиально, что в балете торжество, а у вас было задумано нечто более темное?

— Для меня темное торжество — тоже торжество.

— Почему вы так активно используете в партитуре фортепиано?

— Честно могу сказать: не люблю оркестр, не считаю, что нужно писать музыку для него. Для оперирования плотностями и объемами, что так любил делать Стравинский, мне достаточно фортепиано. В этом балете я могла бы обойтись одним роялем, но мне заказали музыку для оркестра. Вот и вся причина. По этому поводу мы много беседовали с дирижером. Когда я принесла первый вариант партитуры, ему не хватило меди, и он попросил ее добавить. А я не знаю, зачем в оркестре медь, — мне она не нужна. Дирижера смущало то, что во втором акте будет Чайковский, несоизмеримо более эффектный во всех смыслах слова. Он боялся, что я проиграю на фоне Чайковского, но я-то не пыталась играть и соревноваться с ним. В общем, я все-таки добавила медь. Было сложно с ней работать. Не уверена, что хорошо получилось, но добавила. Наверное, мне придется смириться с существованием меди, потому что предстоит и дальше писать для оркестра.

— Леонид Аркадьевич Десятников говорил мне — с некоторым сожалением, — что минималистам живется гораздо легче, потому что заказчики всегда платят за метраж полотна. Стив Райх честно признавался, что, когда ему заказывают 40 минут музыки, он создает паттерн, может быть, еще парочку — и достаточно быстро отправляет заказчику партитуру. А Леонид Аркадьевич пишет оперы по шесть лет, потому что он не минималист. Быть минималистом выгодно, Настасья?

— Да.

— Ваша музыка, составляющая первый акт балета, длится 26 минут — ровно столько же отводится на стандартную просветительскую передачу, например, на телеканале «Культура». Спектакль компактен, если не сказать лаконичен. Это расчет на детей? Или сегодня никакая аудитория уже не может выдержать трехактный большой балет?

— Вы привели очень хорошую аналогию с образовательной передачей. Наш проект — это краткое содержание всех уровней балетного спектакля, и он, наверное, не должен быть длиннее передачи на «Культуре». Я в принципе за короткую музыку, за небольшие пьесы.

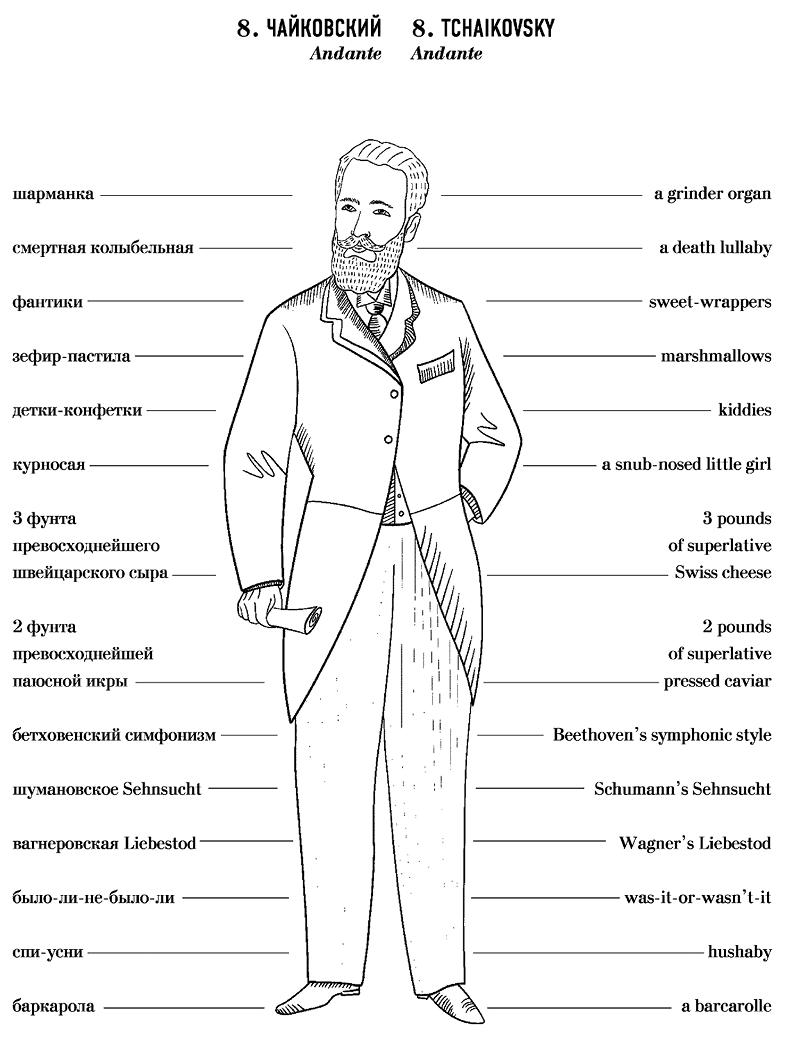

— В буклете спектакля опубликована замечательная схема, представляющая внутренний состав Чайковского. Для Стравинского, например, Чайковский был прежде всего русским европейцем, человеком изысканным, умным, утонченным. А вы подчеркиваете в Чайковском противоположный полюс — «Детский альбом», «русское бедное». Вы не поясните эту картинку?

— Это была идея Богдана Королька. Он попросил меня написать, из чего, по моему мнению, состоит Чайковский. Вот так мы его препарировали. Как вы можете видеть, здесь нет исключительно «русского кода» — обратите внимание, какой процент Чайковского составляют два фунта швейцарского сыра. Я ни в коем случае не отрицаю европейскость Чайковского. Его русский полюс важен именно в этом балете, где Чайковский противопоставлен Людовику XIV.

Иллюстрация из буклета спектакля

(Путеводитель по балету. Буклет / ред. Б. Королёк, Н. Овчинникова, И. Архипенкова. Пермь: Пермский государственный академический театр оперы и балета имени П. И. Чайковского, 2021. 82 с. С. 18)

Figure from the ballet’s booklet

(Putevoditel’ po baletu [“The Guide to Ballet”]. Booklet, ed. by B. Korolyok, N. Ovchinnikova, I. Arkhipenkova.

Perm’: Perm’ Opera and Ballet Theatre, 2021. P. 18)

— В вашем музыкальном языке есть свойства, напоминающие мне о Стравинском: острая ритмика, ощущение «сухости» музыки, сильная хватка, жесткость, мускульность. В этой связи вспоминается афоризм Игоря Фёдоровича: «По-настоящему понять меня сможет только лев. Съев меня, он скажет: “Старик был жестковат, но со вкусом”». Мне кажется, это и про вас тоже — за исключением «старика», конечно. Каков для вас Стравинский и видите ли вы между вами общее?

— Сказать, что вижу общее между собой и Стравинским, я не решусь, конечно. Но Стравинский для меня — один из главных композиторов. Хотя он интересовал меня всегда, в его мир я погрузилась во многом благодаря прекрасным лекциям Натальи Александровны Брагинской. И как раз сухость — то, что меня в Стравинском особенно привлекает. Это сложное сочетание аполлонийства и дионисийства, когда дионисийская энергия высекается из очень сухих противопоставлений плоскостей и объемов. Мне кажется, это главное, что Стравинский привнес в музыку, — помимо аккордики, ритмики, оркестровки и других вещей.

— Напоследок несколько вопросов общего характера. Пять лет назад вы говорили, что Instagram * — это важнейшая часть работы современного композитора. И добавляли: «Если бы у меня было 200 тысяч подписчиков, я бы вела себя в медиаполе иначе, чем сейчас, когда их 2–3 тысячи». Что скажете теперь, когда Instagram * в России запрещен?

— Русграм вроде бы обещают сделать. Ну, это же метафора, речь о любой социальной сети, да и не только сети — вообще о любом способе позиционирования себя как композитора. Например, как Стравинский одевался, как говорил, как о себе думал — все это части самопрезентации, отражение облика; это тоже язык, на котором он с нами говорит.

— Уточню, что имею в виду. Есть люди, для которых Instagram * по разным причинам составляет значительную часть жизни. Для каких-то красавиц это главный канал связи с миром, хоть они и не композиторы. А вы мне прямо говорили, что это важный для вас канал. Официальный запрет самой платформы в России стал событием для вас?

— Я через VPN подключаюсь. Вообще, мне кажется, что любое ограничение — я сейчас ничему не даю оценку — способствует только нарастанию интереса и более острому переживанию. Запреты не являются чем-то однозначно негативным.

— Вы говорили, что позиционирование композитора в обществе, в медийном поле важно для вдохновения, для саморазвития. Сколько людей за тобой следят, насколько громко ты звучишь в обществе — это влияет на творческий процесс композитора. Правильно?

— Вы так пересказываете, что я уже не знаю, это ли я имела в виду. Наверное, я говорила о том, что есть совершенно разные типы высказывания: когда ты говоришь на аудиторию в 200 тысяч человек и когда ты общаешься с очень узким кругом музыкальных специалистов, которые пригласили тебя на фестиваль. И да, я считаю, что в современности музыкальные фестивали с очень узким кругом публики не актуальны. Мне они не интересны, они не являются для меня каким-то амбициозным вызовом. Это не значит, что для меня являются вызовом 200 тысяч подписчиков.

— Тогда такой вопрос. Вы хотели бы, чтобы ваша музыка стала массовой?

— Не то чтобы это было моей целью, но, когда я пишу, я рассчитываю абсолютно на всех слушателей. Ни в коем случае не делаю акцент на элитарной публике или на музыковедческой, или на публике какой-то конкретной страны. Я считаю, что новая музыка должна быть понятна всем.

— Вопрос про красоту. Во-первых, спасет ли она мир?

— Красота — не для спасения, а для уязвления.

— «Красота должна уязвлять» — ваша фраза. Мне кажется, что сейчас многих из нас уязвляет уродство. Уродство в его крайних проявлениях — то, что мы видим, если смотрим страшные видеозаписи с фронта, из разрушенных городов. А красота как будто запряталась очень глубоко. Согласны ли вы? Или вы видите красоту даже в том, о чем я сказал?

— Цитата из интервью, которую вы привели, касалась Бодрийяра и того, что мы не понимаем, где в современном пространстве реальность. Слишком все запутано: правда и неправда, правда и постправда, неправда и постправда — все это существует и переплетается в огромном медийном пузыре, возникающем вокруг каждого события. По сути, этот пузырь делает само событие неважным, как бы несуществующим. Сегодня все мы из-за этого пребываем в абсолютно запутанном состоянии. Но если говорить о красоте, то, мне кажется, она проступает в русском кайросе. Кайрос — это особое время, время апокалиптическое, полностью меняющее хронотоп. В самом этом течении времени есть красота. Но она никак не связана с реальными событиями.

— И, очевидно, с моралью?

— Да.

— Напоследок очень простые вопросы по принципу «чай или кофе». Толстой или Достоевский?

— Достоевский.

— Чайковский или Римский-Корсаков?

— Чайковский.

— Плетнёв или Соколов?

— Соколов.

— Петербург или Москва?

— Петербург.

— Лето или зима?

— Лето.

— Весна или осень?

— Осень.

— День или ночь?

— Ночь.

— Утро или вечер?

— Утро.

— Музыка или слово?

— Слово.

— Музыка или театр?

— Театр.

— Мажор или минор?

— Минор.

— Форте или пиано?

— Пиано.

— Красота или смысл?

— Красота.

— Свобода или благополучие?

— Свобода.

— Быть или не быть?

— Не быть.

Комментировать